「潜在介護福祉士」の活用に注目が集まっている

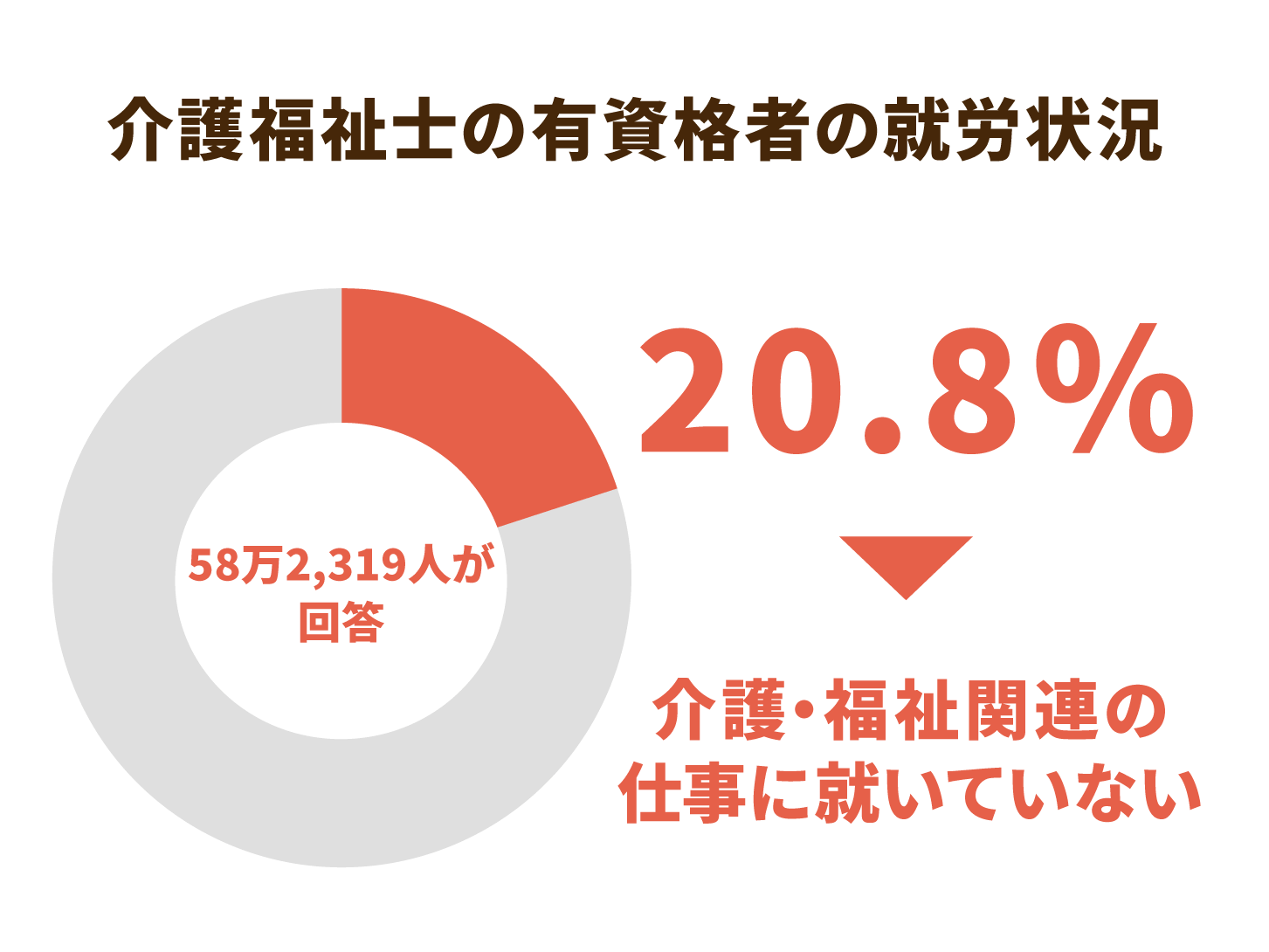

有資格者の2割が介護福祉士として就労していない

厚生労働省が公表した『就労状況調査(速報版)』によると、介護福祉士の国家資格を持っている人のうち、介護・福祉以外の分野で働いている人は4万589人(7.0%)、現在仕事をしていない人は8万154人(13.8%)にのぼることがわかりました。

合計で20.8%の人が、介護福祉士の資格を持っていながら介護・福祉の仕事をしていない「潜在介護福祉士」です。

2025年には介護人材が約55万人も不足すると言われる中、潜在介護福祉士の活用が盛んに議論されています。こうした潜在介護福祉士の中には「条件が合えば働きたい」人と考えている人が一定数いることも示されています。

仕事をしていない理由は「心身の不調」が最多

『令和2年版過労死等防止対策白書』によると、医療・福祉分野では「精神的緊張を伴う業務」や「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」などの項目が他業種より高くなっており、精神的なストレスの大きな職場であることが示されています。

そのためか、潜在介護福祉士が介護・福祉関連の仕事を辞めた理由は「心身の健康状態の不調」が最多になっています。

現在、介護・福祉以外で働いている人では1万4,882人(42.1%)、現在仕事をしていない人では2万9,576人(40.9%)と、いずれも4割を超えています。

このように、介護福祉士が介護・福祉現場を離れてしまうのは、職場などで受けるストレスが大きな理由になっていると考えられます。

介護福祉士は待遇面に不満を抱いている

職場環境の改善や研修制度の拡充を望む声は多い

また、潜在介護福祉士が再就業する際の条件に挙げているのは、「職場の雰囲気や人間関係」です。現在、介護・福祉以外で働いている人では1万970人(74.4%)、現在仕事をしていない人では2万2,770人(74.3%)と、7割以上を占めています。

さらに、潜在介護福祉士が再就業の際に求める支援策では「現在の福祉・介護・医療制度に関する研修」が、現在、介護・福祉に就業している・していないにかかわらず、いずれも最多となっています。次いで「介護技術に関する再研修」を求める声が多くなっています。

このように、以前介護・福祉関連の仕事に就いたことがある人は、職場における人間関係であったり、研修制度などに何らかの不満を抱えていることがわかります。

介護福祉士の平均年収は292万円

一方、現在介護・福祉関連の仕事に就いている人は「給与や賃金の水準」について不満を抱えているようです。

厚生労働省による『令和2年賃金構造基本統計調査』によると、全業種の平均年収は307.7万円。

対して、今回の『就労状況調査(速報版)』で明らかになった介護福祉士の平均年収は292万円で、全業種平均を15万円ほど下回っています。

「今後の仕事で最も重視すること」という質問に対し、「給与や賃金の水準」と回答した人は10万2,199人(23.0%)で最多となっています。

次いで「心身の健康状態の維持」が9万8,000人(22.1%)、「職場の雰囲気や人間関係」が8万795人(18.2%)と続きます。

そのため、「給与や賃金の水準」に対する満足度は低く、「満足」「やや満足」を合わせて17.4%にとどまっています。

対して、「やや不満足」「不満足」は28.3%と約1.6倍にのぼります。

現在、介護・福祉関連で就業している介護福祉士の多くは、給与などの待遇面に不満を抱えていると考えられます。

介護福祉士が復職するための支援は適切か

最大40万円の再就職支援金と待遇改善加算

こうした現状を改善するため、政府は介護福祉士を含む介護職員に対して支援制度を設けています。

まず、潜在介護福祉士の復職を支援するため、最大40万円の貸付を行う「再就職準備金制度」を実施してきました。再就職後に介護職員として2年間勤めた場合は、準備金の返済が全額免除となるとあって、大きな注目を集めています。

また、介護職員処遇改善加算制度を設け、介護職員への賃金アップを図っています。最大で介護職員1人当たり月額3万7,000円相当の加算を受け取れる制度です。

しかし、いずれも高い効果を発揮しているとは言いがたいようです。

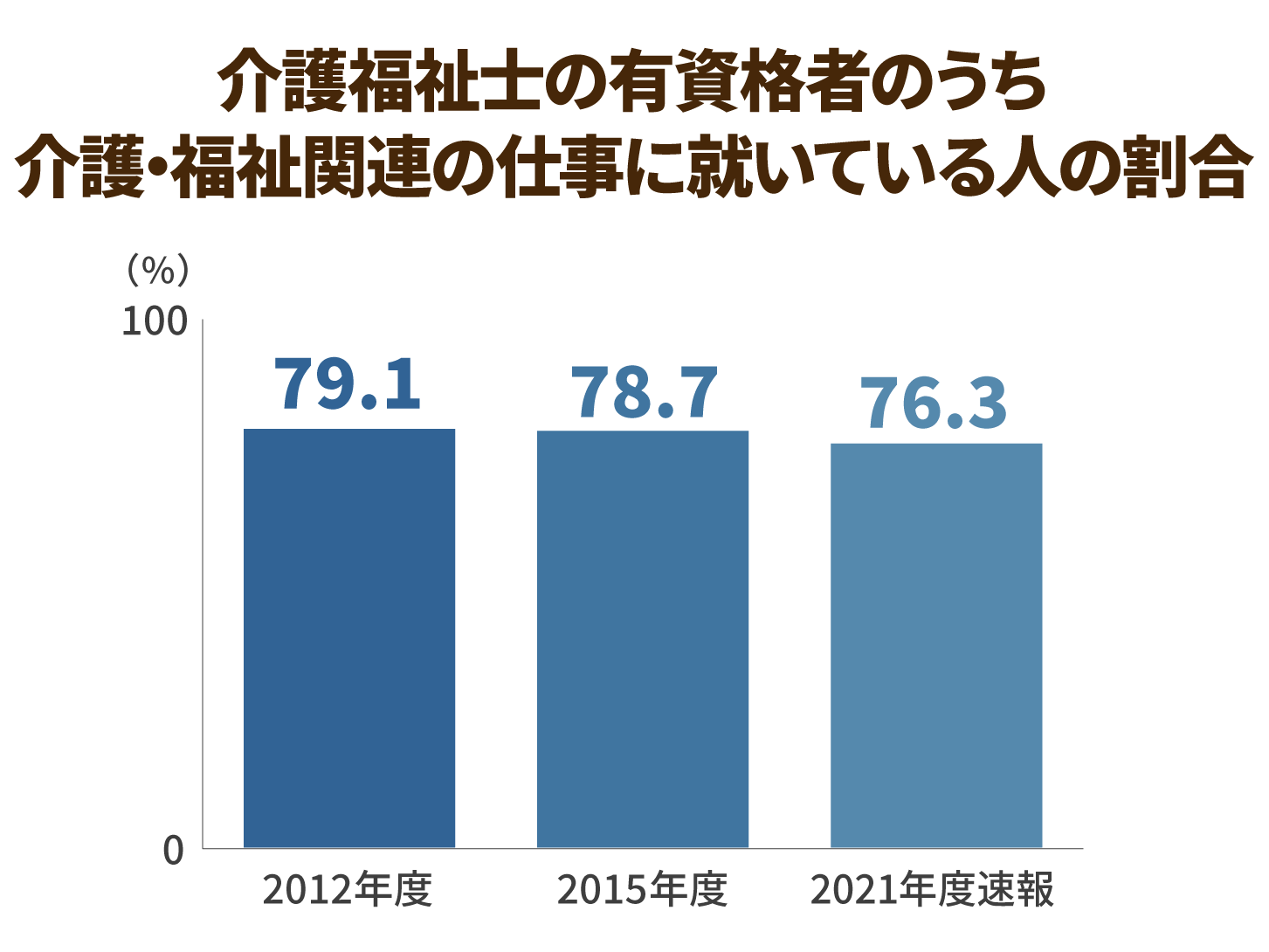

これまでの『就労状況調査』の結果を見ると、介護福祉士の介護・福祉関連の就業者数の割合は2012年度で79.1%、2015年度で78.7%でした。

今回の速報版では76.3%なので、調査をするごとに低下しています。

ストレスを軽減させる体制の構築も大切

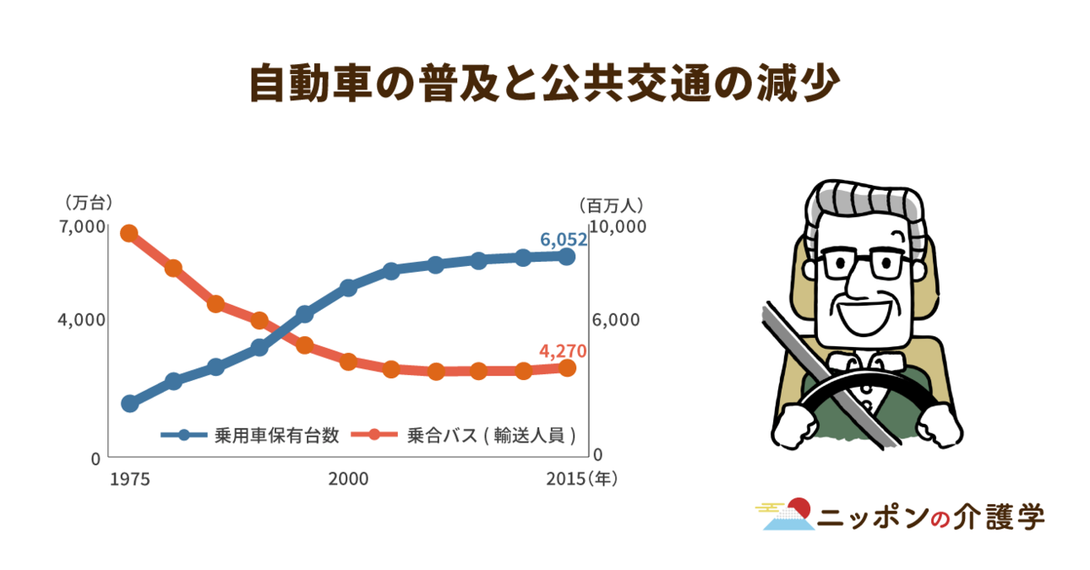

これまで介護福祉士が離職する大きな要因には、有資格者の8割が女性だったこともあり、「結婚や子育て」といったライフステージの変化が関係していました。

一方、今回の調査結果では、「心身の健康状態」が離職理由として最多となっています。

健康状態の管理が難しくなっている点を考えると、事業所でのストレスや体調管理などがうまくいっていないことがわかります。

待遇改善はもとより、こうした健康への影響面も考える必要があるでしょう。

そこで注目されているのが「やりがいの創出」と「キャリア形成の明確化」です。

エン・ジャパンの調査によると、仕事でストレスを感じるポイントとして上位を占めたのは「職場の人間関係(53%)」「仕事にやりがい・達成感がない(45%)」「将来のキャリアが描けない(41%)」でした。

そこで、介護職でも科学的介護の導入などによって「業務の明確化」を図ると同時に、「キャリア形成の見える化」を推進している例が増えています。

キャリアアップが明確になると、その後の収入アップなども考えやすくなるため、「やりがいの創出」につながりやすくなるのです。

やりがいが生まれればストレスや不安を取り除くことにもつながり、人材の定着への好循環が生まれることになります。

このように、待遇改善を進めながら介護職員のストレスを生み出している原因に対処することも、大切なポイントになるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定