社会保障制度の見直しや改革が必須

慶応義塾大学が全学を挙げて解決策を模索

2040年、日本では1971~1974年の第二次ベビーブームに生まれた「団塊ジュニア世代」が65~70歳となります。

これによって高齢者人口が約4,000万人とピークを迎え、20~64歳の生産年齢人口が人口の約半分に減少すると見込まれています。

これによって起こる困難は一般的に「2040年問題」と呼ばれ、耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

この問題に対し、国だけでなく、さまざまな機関が取り組みや提言などを行っています。

慶應義塾大学でも今年7月より「2040独立自尊プロジェクト」を開始しました。

持続的な社会を築くための問題をどう解決していくかを、全学を挙げて模索する取り組みを行っています。

慶大は以下の3つを柱として打ち立てました。

- 健康寿命延伸

- 革新的ソフトマター統合

- プラットフォームと2040年問題

例えば、「健康寿命延伸」では健康や医療に関するビッグデータから、介護を受けずに長生きする方法などを模索し、さらに持続可能で効果の高い介護・福祉のあり方などを探ったりしています。

そのほか「革新的ソフトマター統合」は最新技術を用いたロボットやシステムの開発、「プラットフォームと2040年問題」ではSNSなどのインターネット社会のあり方を考察するなどとしています。

2040年問題のポイントをおさらい

一般的に、2040年問題で大きなポイントとなるのは、人口の不均衡による社会保障制度への影響です。

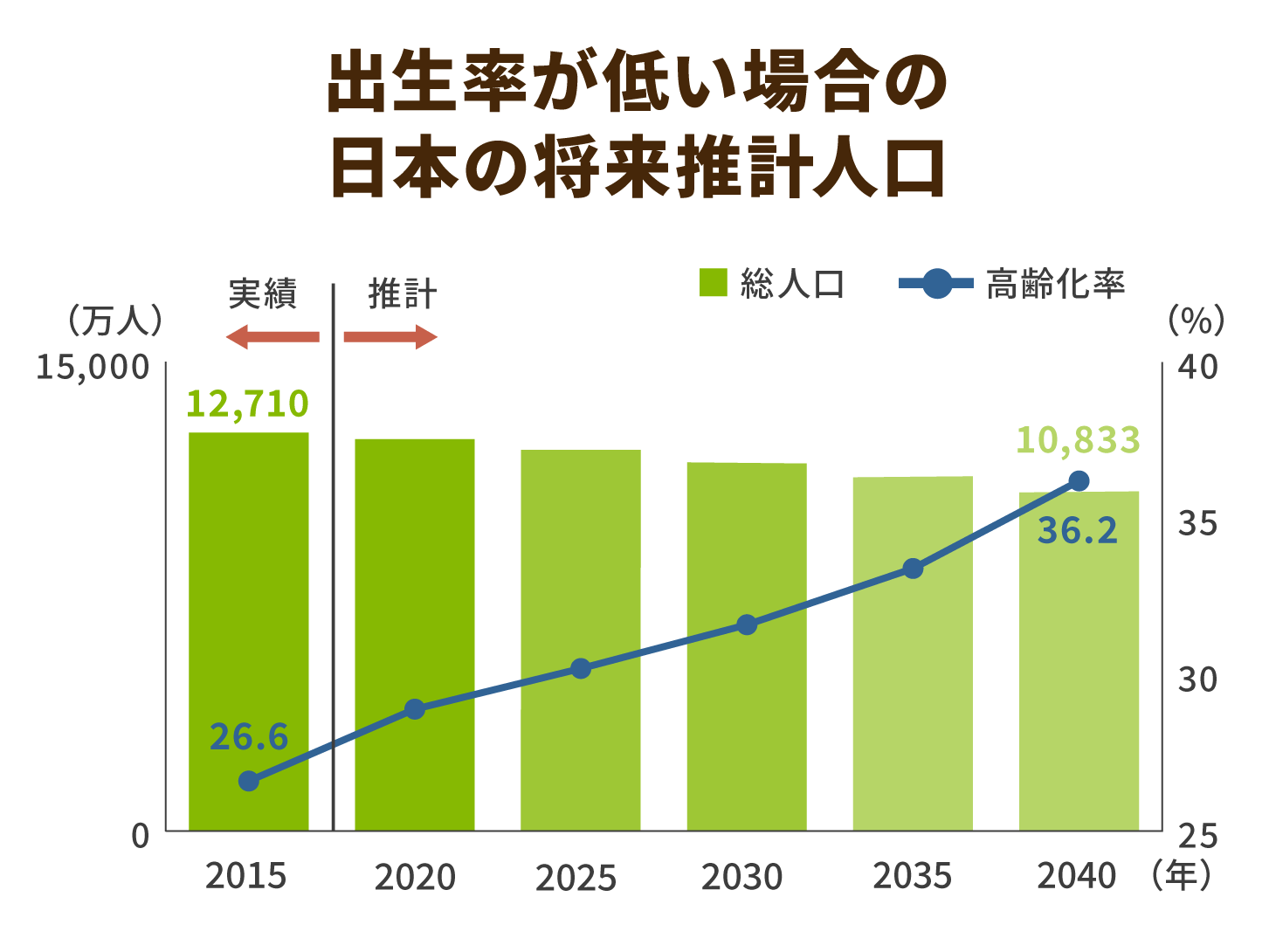

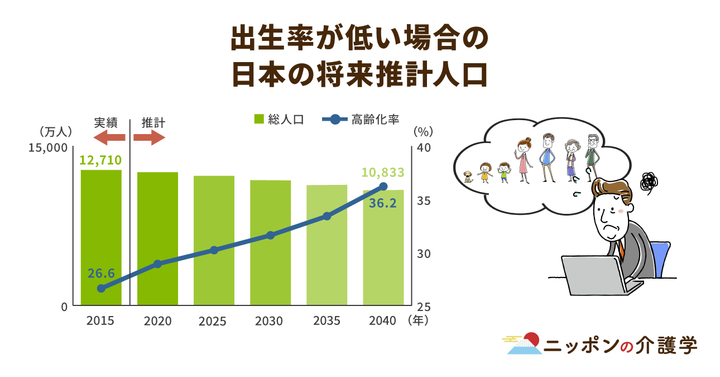

少子高齢化が進展した結果、2040年の日本の人口は約1億833万人となると推計されています。

さらに人口に対して高齢者が占める割合(高齢化率)は36.2%にまで達するとみられています。

このような人口の不均衡によって、約1.5人の現役世代(20~64歳)で1人の高齢世代を支えなくてはならなくなります。そのため、現状の社会保障制度を維持していくのは困難で、抜本的な見直しが必要だとされています。

そこで、厚生労働省では以下の4つの取り組みを進めています。

- 多様な就労・社会参加の環境整備

- 健康寿命の延伸

- 医療・福祉サービスの改革による生産性の向上

- 給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

例えば、健康寿命を延伸すれば、介護が必要となる要介護者が減少し、介護保険料などの社会保障費を抑制することにつながります。このように、2040年問題に向けた国の取り組みは、社会保障費の抑制やサービスの効率化が主な目的となっています。

医療・介護分野に与える影響

日本の医療・介護体制を維持するため自己負担が増加する

こうした問題に向けて、全日本病院協会でも『病院のあり方に関する報告書2021年版』をまとめています。それによると、現在の日本の医療体制の特徴として次の4つを挙げています。

- 国民皆保険

- フリーアクセス

- 開業の自由

- 民間中心の提供体制

日本の医療の根幹をなしているのは、いうまでもなく(1)国民皆保険です。

この制度はドイツやフランスといったヨーロッパ諸国をモデルとして成立しました。

ドイツは世界で最も早く公的医療保険制度を導入した国で、現在国民の約9割が公的医療保険に加入。

ほとんどの国民がかかりつけ医を持ち、事実上のホームドクター制となっています。

また、国民のほぼ100%が公的医療保険に加入しているフランスでは基本的に自⼰負担なしで外来診療の受診が可能となっています。

一方、アメリカでは医療費の全額負担が基本で、医療を受けられない国民も少なくありません。

2040年問題に取り組む各機関でも、原則として日本では欧州をモデルとした国民皆保険の維持で意見が一致しています。

しかし、このままでは現役世代への社会保障費の負担が大きくなるため、さまざまな制度改革が必要となっています。

後期高齢者や要介護者の自己負担が増えたのも、少子高齢化による2040年問題を見据えてのことです。

現在の日本の医療を持続させるため、こうした改革は今後も続いていく可能性があります。

医療・福祉サービス維持のために必要な効率化

もう一つ重要なポイントが、医療や介護サービスの効率化です。高齢者の増加に比例して、医療や介護を提供する機会も増加します。しかし、現役世代は減少し続けているので、当然ながら医療や介護を提供する側の人材が不足します。

さらに、医療や介護人材も高齢化が進んでいるとされています。

例えば、介護労働者の年齢割合を見ると、60歳以上が22.4%。

こうした高齢労働者は年々増加傾向にあり、2015年には1万5,352人だったものが、2019年には1万9,711人となりました。

40~50代も47.1%を占めており、2040年まですべての職員が働いていたと仮定すると、60代以上の割合が多数を占めることになる可能性があります。

人材不足や職員の高齢化が進むと、これまでのサービスを維持することが困難になることが予想されます。

そこで、少ない労働力で効率的にサービスを提供する体制を構築しなければなりません。

国は「ロボットやAIの活用」「組織マネジメントの改革」など、さまざまなプランを練り、対策を進めています。

運営体制が大きく変わる可能性がある

経営統合などを進めて大規模化を狙う

国が進める取り組みの中でも、医療機関や介護施設に大きな影響を及ぼしそうなのが「経営の大規模化・協働化」です。国は医療法人の経営統合などに向けてインセンティブを付与や、社会福祉法人の事業の協働化を進める検討会を設置する方針です。

日本の医療・介護の多くは、民間企業によって占められています。

例えば、病院の施設数は国公立医療機関が6,066なのに対し、民間医療機関は10万4,993と大きく上回り、シェア率は94.5%となっています。

しかし、民間の医療機関は小規模経営が多く、病床数も少ないのが特徴です。

1施設当たりの病床数を比較すると、国公立が75.0なのに対し、民間は10.9です。

こうした小規模な民間医療機関では、後継者不足や医師の高齢化などによる経営統合の必要性が指摘されています。医療機関だけでなく、介護施設でも同じことが言われています。

医療機関と介護施設の一体化が進む可能性もある

全日本病院協会は、こうした課題を解決するため「地域包括ヘルスケアシステム」を提唱しています。

これは、地域における医療・介護・福祉提供を経営統合などによって集約化して、連携強化などを図る方法です。

小規模な民間医療機関や介護施設が、人材不足や経営難によって立ち行かなくなる未来が予想されるため、統合や協働、連携によって一体化することで地域の医療・介護資源として活用するというものです。

もし全日本病院協会の提言通りになれば、介護施設の運営形態が大きく変わる可能性を秘めています。

国も経営統合や大規模化を推進していることから、実現する可能性は決して低くありません。

近い将来、医療と介護のあり方はこれまでとは異なる形になっているかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定