全国で開設が進む介護医療院

約8割が移行前より事業利益率がアップ

介護医療院は、食事や排泄、入浴といった身体介助や生活支援などの介護サービスに加え、喀痰吸引や経管栄養をはじめとした医学管理や看取り、ターミナルケアなどの医療ケアを行える施設です。

2018年に法定化されて以降、従来の介護療養病床や老健からの移行が進められてきました。

政府は病床数を減らすことで医療費の削減を行いながら、既存の施設や人材の有効活用を目指しています。

福祉医療機構がまとめた『介護医療院の開設状況および運営実態について』によると、調査対象となった32施設のうち、介護療養病床から移行した介護医療院の25施設(78.1%)の、事業利益率が向上したことが明らかになりました。

赤字施設と黒字施設の内訳を見ると、「赤字から黒字となった」が9施設、「赤字のまま」が2施設、「黒字から赤字となった」が2施設、「黒字のまま」が19施設でした。

「赤字から黒字となった」が「黒字から赤字となった」よりも多いことから、移行することで経営が安定した傾向があると考えられます。

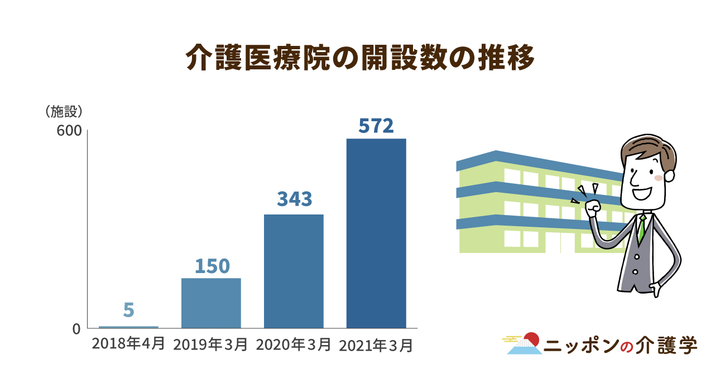

順調に施設数が増えている

2018年の創設以降、介護医療院は日ごとに増加しています。創設時は5件でしたが、2021年3月時点で開設数は572に上ります。

創設した2018年当初は、東京都や京都府など、介護医療院が一つも開設されていない自治体もありました。しかし、2021年3月時点では、すべての都道府県に設置されています。

ただ、施設数が多い地域もあれば、少ない地域もあります。都道府県別の施設数では福岡県の39施設が最多で、次いで熊本県の32施設、北海道の31施設と続きます。一方で、山梨県は1施設、岩手県は2施設と大きく差があります。

こうした地域差は介護保険に転換するため、自治体の財源を圧迫すると言われています。しかし、新型コロナの影響で施設の工事などができないケースもあるため、いずれ改善していくだろうという楽観的な見方もあります。

介護医療院の普及が進む理由

移行に対する助成が手厚い

介護医療院への移行が進んでいる理由の一つに、手厚い助成金制度が挙げられます。主に「地域医療介護総合確保基金」「病床転換助成事業」の2つで移行を後押ししています。

例えば、「地域医療介護総合確保基金」における「地域密着型サービス等整備助成事業」では、小規模な介護医療院に対して2,500万~5,600万円を助成しています。

また、「病床転換助成事業」では、自治体の事業実施計画によって、建物建築や改修にかかる資金、機械購入資金、長期運転資金などが補助されます。

こうした助成金制度を活用すると、移行する際の費用をかなり抑えることができるため、事業者の負担は大きく軽減されるのです。

加算や入所数が安定している

介護医療院の新規入所利用者の約8割は、医療機関から移転してきた人です。そのうち約半数は、同じ病院に併設された介護医療院に移転する入所者だとされています。つまり、すでに入院している患者を移動させられるので、ある程度入所者数が計算できるのです。

また、介護報酬の加算状況も安定しています。加算の算定状況を見ると、「栄養マネジメント加算」が96.9%、「療養食加算」が87.5%、「口腔衛生管理体制加算」が62.5%、「夜勤勤務等看護(Ⅳ)」が59.4%となっています。

それに加えて、2021年度の介護報酬改定で、医療病床に1年以上入院する患者を受け入れる介護医療院に対する「長期療養生活移行加算(1日につき60単位)」や、寝たきり防止や重度化防止に向けた取り組みに対する「自立支援促進加算(1ヵ月につき300単位)」なども追加されました。

手厚い助成金や安定した加算が、介護医療院の経営を下支えする要因にもなっているのです。

サービスの提供体制には課題も

介護医療院でのACPが進んでいない

開設が順調に推移している一方、介護医療院でのサービス提供体制にはまだ課題があるともされています。その一つが「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」の提供です。

ACPとは、看取り期を迎えた本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を強化することを目的にした看取りのケアのようなサービスです。

介護医療院は、「自立支援」と「利用者の尊厳の保持」を理念とし、「地域に貢献し地域に開かれた交流施設」としての機能が求められています。一方で、利用者の「看取り」「ターミナル(終末期)」を支えることも重要な役割です。

しかし、日本介護医療院協会の調査によると、「本人が参加した看取りカンファレンスができたか」という質問に対し、「本人参加ができた」というケースは1.3%にとどまっています。病床数に対する意思確認カンファレンスの実施割合も5.7%に過ぎませんでした。

職員の意識改革が必要

先述の調査によると、「介護医療院が苦労している事柄」として「ターミナルの意識」が27.7%と4番目に高い割合を占めています。そのため、介護医療院側の要望として、介護報酬改定による「看取りの加算」を求める声も多いのです。

加算が新設されれば、ACPの提供が促進されるかもしれません。しかし、サービスの質が担保されるわけではありません。まずは介護医療院に対するセミナーや研修など、職員の意識改革を進める必要があるのでしょう。

介護医療院への移行期限は、2024年3月末までです。介護医療院は今後も看取り・ターミナルを支援することが期待されています。それまでに看取りに課題を抱えている機関では、何らかの対策を考える段階なのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定