高齢者の死亡要因となる「不慮の事故」

「不慮の事故」による高齢者の死亡者数は毎年約3万人

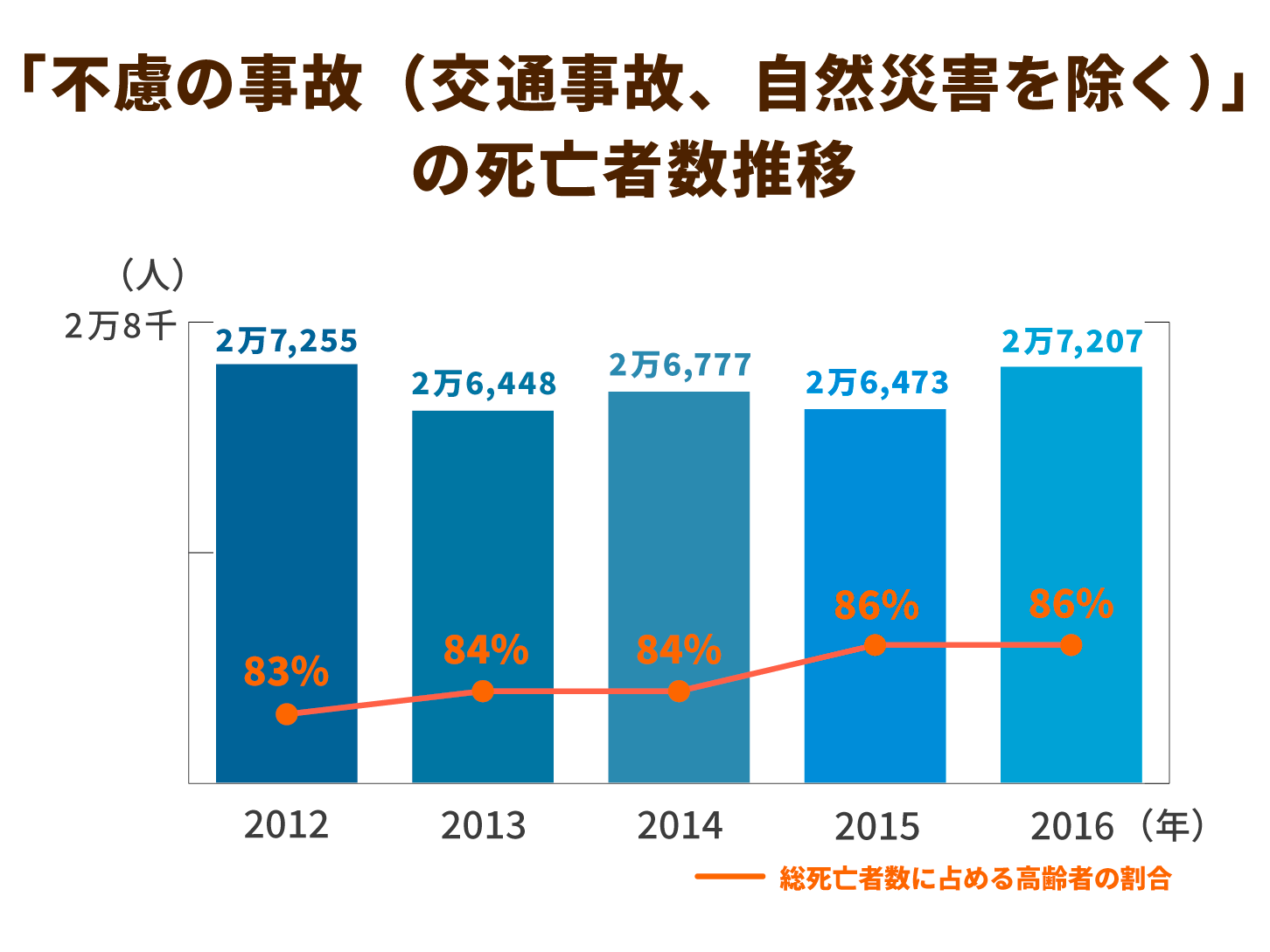

厚労省によると、毎年約3万人が「不慮の事故」によって亡くなっていると報告されています。2016年の死亡者数は3万1,692人にものぼります。

この統計上の「不慮の事故」には交通事故や自然災害による死者数も含まれますが、本記事では以下その2つを除いたものを「不慮の事故」として扱います。

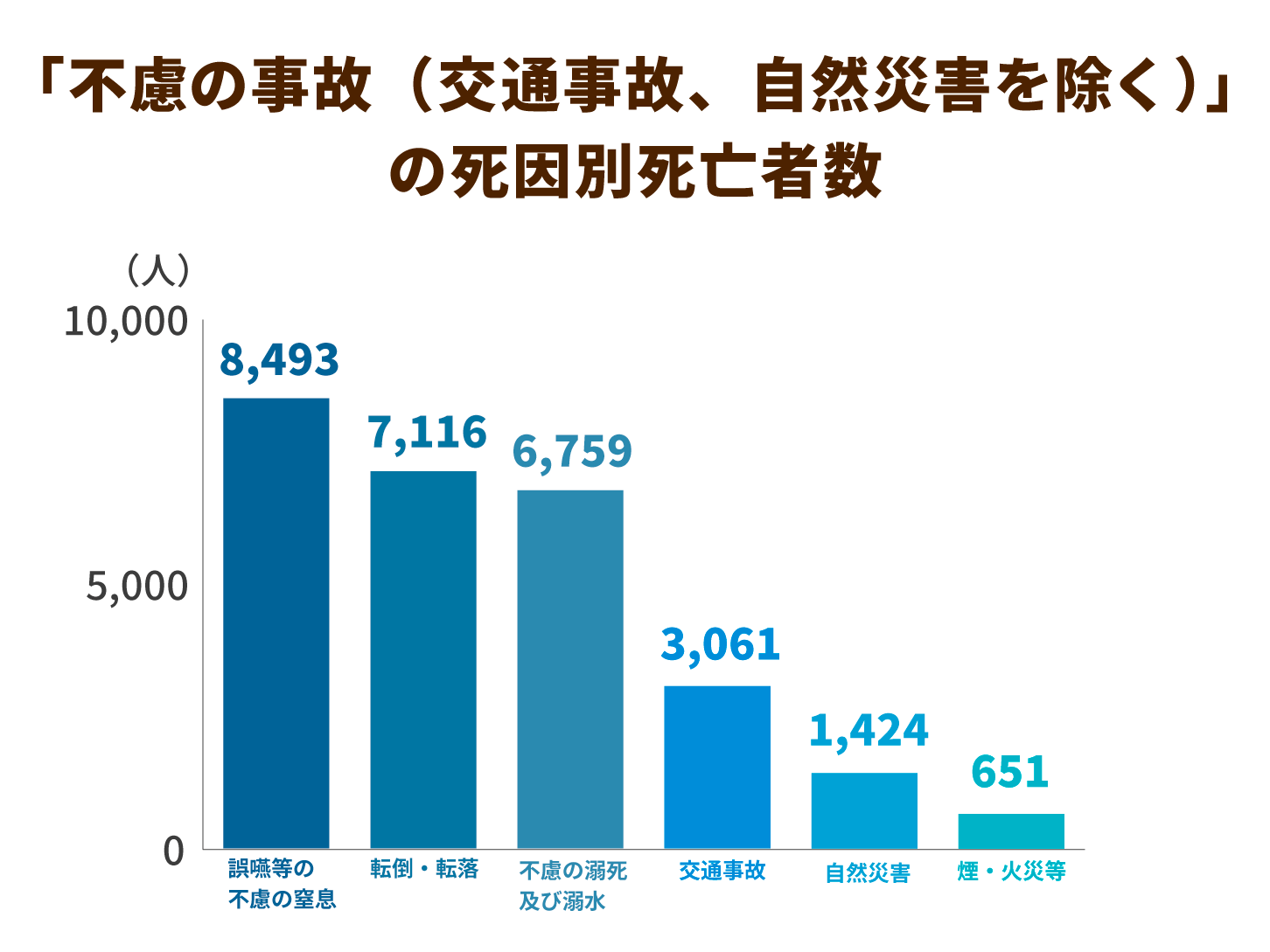

主なものとしては「誤嚥等の不慮の窒息」「転倒・転落」「不慮の溺死及び溺水」の3つです。

これらの事故での死亡者数は2万7,207人。

交通事故の3,061人、自然災害の1,424人と比べ圧倒的に多くなっています。

交通事故は年々減少しているのに対し、こうした不慮の事故件数は概ね増加傾向にあります。そのうち、高齢者の割合が年々増加しており、2016年には86%に達しています。

老年医学会が転倒に関するステートメントを公表

不慮の事故の中でも、介護施設などで問題になりやすいのが「転倒・転落」です。転倒のリスクは、認知機能の低下や加齢による注意力低下などの「個人の要因」と、滑りやすい床や固定していない障害物などによる「住環境の要因」に分かれます。

介護施設では転倒事故によるトラブルによって、裁判にまで発展するケースもあります。

それが、「個人の要因」によるものなのか「住環境の要因」によるものなのかによって、介護施設が負う責任は大きく違ってきます。

「住環境の要因」として介護施設に過失が認められると相応の賠償責任が生じます。

そのため、介護施設では転倒事故を防ぐための対策が積極的に取られているのです。

そこで、日本老年医学会ではこうした現状を鑑み、転倒に関するステートメントを公表しました。その内容は以下の通りです。

- 転倒すべてが過失による事故ではない

- ケアやリハビリテーションは原則として継続する

- 転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解を得る

- 転倒予防策と発生時対策を講じ、その定期的な見直しを図る

これらのステートメントと関連した対応策なども記し、利用者と介護事業者双方の理解の向上を図っています。

データが示す高齢者が気をつけたい2大事故

死亡者数が最も多いのは誤嚥性の事故

不慮の事故のうち、最も死亡者数が多いのが「誤嚥等の不慮の窒息」です。

こうした傾向は過去10年で変わっていません。

例えば、2016年の死亡者数を比較すると、「誤嚥等の不慮の窒息」は8,493人、「転倒・転落」は7,116人、「不慮の溺死及び溺水」は6,759人となっています。

誤嚥とは、食べ物や唾液が誤って声門を超えて気管内に入ってしまうことを指します。そうして気道が異物で閉鎖されてしまうと窒息してしまい、死に至るケースもあります。

高齢者になると、嚥下機能の低下などが見られていなくても、誤嚥が起こりやすくなることがわかっています。そのため、介護施設では「要介護度の高い人にだけ注意すれば良い」のではなく、常に誤嚥について配慮することが求められています。

救急搬送が最も多いのは転倒事故

一方で、救急搬送が最も多いのが「転倒・転落」です。東京消防庁が発表したデータによると、2016年の高齢者の救急搬送者数は7万2,198人。そのうち、「転倒・転落」は5万8,351人と約8割を占めています。

事故の発生場所として多いのは、おもに自宅。転倒しやすい人の特徴は、「過去に転倒したことがある」「歩行補助具を使用している」「中等度以上の身体障害」「認知機能障害」「パーキンソン症候群」「精神疾患薬の服用」などが挙げられます。

また、リハビリ中での身体機能が改善傾向にある人に転倒事故が発生しやすいことも明らかになっています。

高齢者の事故予防は周囲の気づきが大切

秋から冬にかけて急増するのが入浴事故

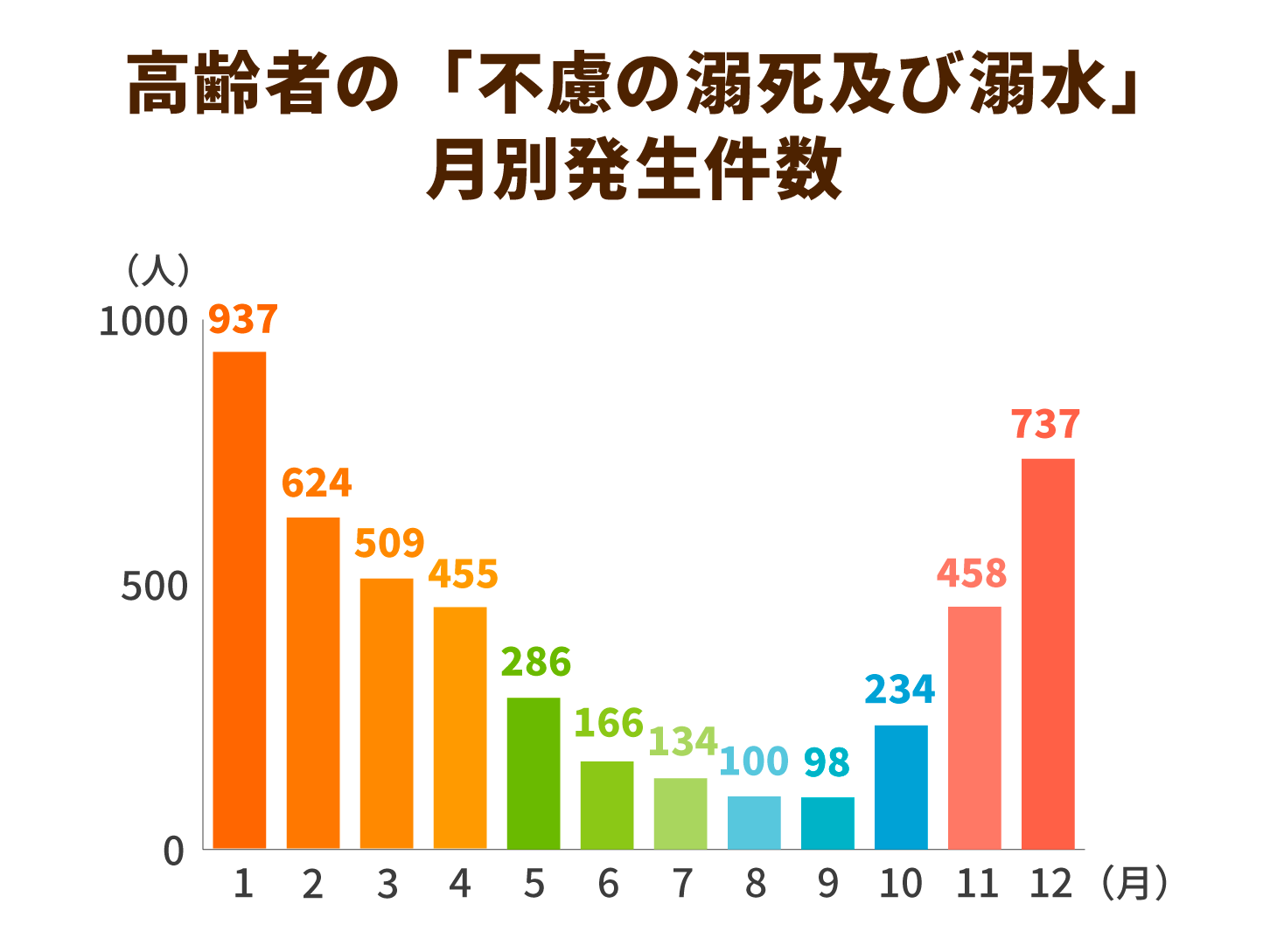

秋から冬にかけて注意したいのが「不慮の溺死及び溺水」です。死亡者数こそ「誤嚥等の不慮の窒息」「転倒・転落」よりも低くなっていますが、秋から冬にかけては入浴中の事故が多くなる傾向があります。

2019年の高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による月別死亡者数を見ると1月が937人と最多で、次いで12月に737人、2月に624人と続きます。

中でも自宅や施設での浴槽内における高齢者の死亡者数は4,900人で、溺死事故の71%を占めています。

また、入浴中の急死の中には、心疾患や脳血管障害など、溺水以外の病死などが死因であると判断される場合もあります。

そのため、入浴中の事故に限れば、より死亡者数が多いと考えられます。

不慮の事故を防ぐために

こうした事故を防ぐためには、周囲の人が注意を払って生活することが肝心です。

最も死亡者数の多い「誤嚥等の不慮の窒息」では、食事中の高齢者と一緒に食事をするなどの見守りが大切です。

特にお正月は餅による窒息事故が多発します。

「餅は小さく切っておく」「先にお茶や汁物を飲んで喉をうるおしておく」「よくかんで、唾液とよく混ぜ合わせてから飲み込む」などの対策を徹底しましょう。

「転倒・転落」については、なるべく高齢者が安全に過ごせるように住環境を整えることが大切です。床にものを置かないようにしたり、段差を減らすなどの対策を取りましょう。また、転倒しやすい疾患や服薬など、事前に医師と相談しておきましょう。

最後に「不慮の溺死及び溺水」は、特に入浴に気をつけましょう。消費者庁が注意喚起しているポイントは次の6つです。

- 入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう

- 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安にしましょう

- 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう

- 食後すぐの入浴、またアルコールが抜けていない状態の入浴は控えましょう

- 精神安定剤、睡眠薬などの服用後の入浴は危険ですので注意しましょう

- 入浴する前に同居者に一声掛けて、見回ってもらいましょう

このように周囲の人が事故の起きやすい傾向を把握して、日頃の生活から注意することを心がけましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定