改善されていないサ高住の「囲い込み」

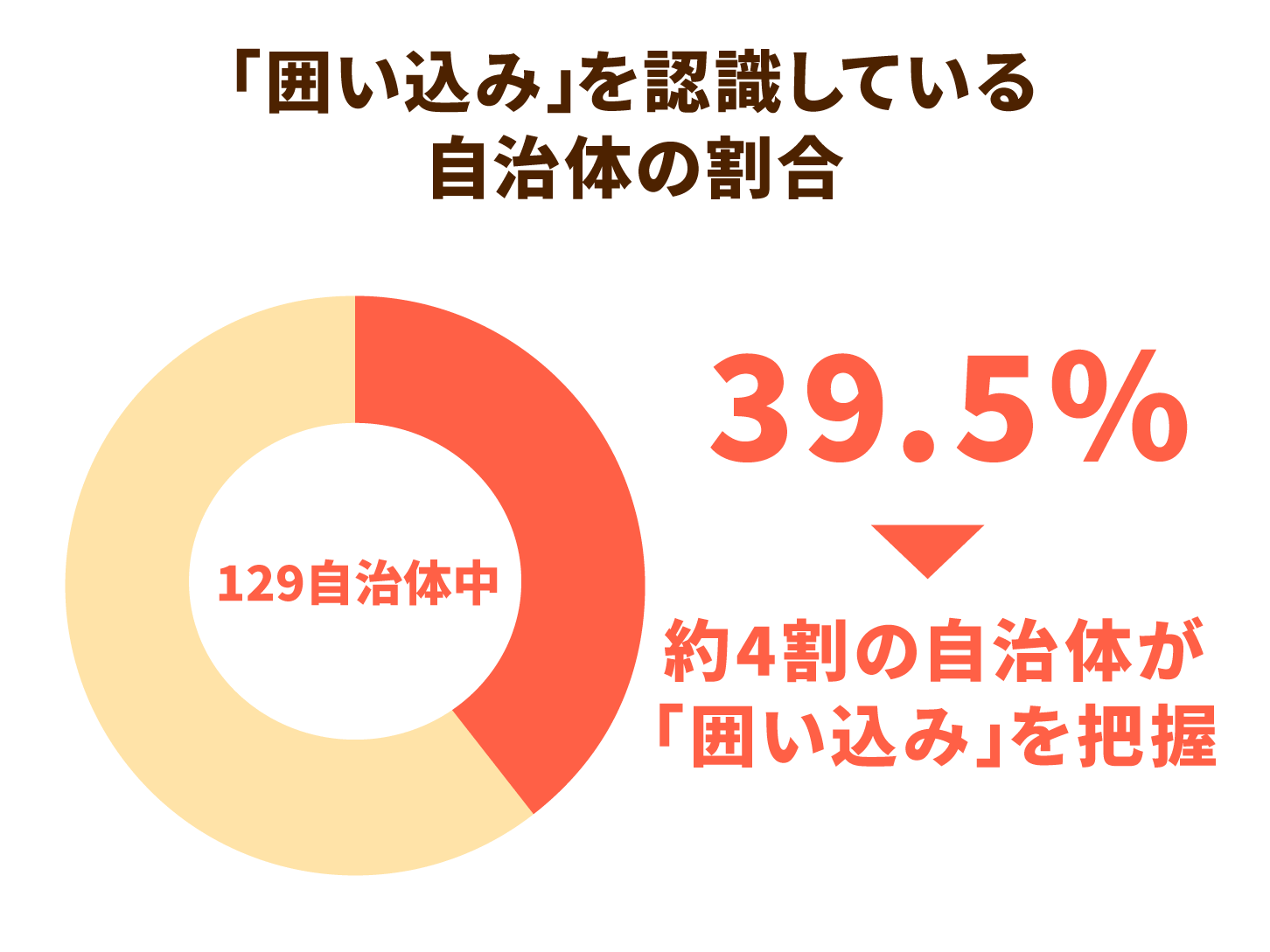

サ高住の「囲い込み」を把握する自治体は4割

近年、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で、入居者に対して過剰な介護サービスを使わせて利益をあげる「囲い込み」が問題になっています。

読売新聞は全国129自治体に対してアンケート調査を実施しました。

その回答によると、通報や苦情などを通じて51自治体が「把握している」と回答。

そのうち「併設事業所の介護サービスしか使わせない」が47自治体、「介護保険で定められた限度額ぎりぎりまでサービスを使わせる」が35自治体に上ることがわかりました。

自治体が「囲い込み」を認識している割合は約4割に上ります。

こうした「囲い込み」に対して、厚労省は2018年から自治体に対して立ち入り調査を行うよう通知を出していました。しかし、読売新聞の調査では、2020年度に立ち入り調査を計画通りに実施できたのは18自治体にとどまりました。

自治体の調査率の低さを厚労省も問題視

自治体の調査率の低さについては厚労省も問題視しており、2021年度から、自治体に対する実地指導の補助金を300万円から600万円に引き上げるなど対策を取っていました。

そのうえで、自治体に対し有料老人ホームやサ高住への実地指導の徹底を要請していました。

こうした動きが強まったのは2018年に創設した「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」によるもの。

2021年3月にも「家賃の設定が不適切な可能性があるもの(不当に低く設定している場合や、要介護度別に家賃を設定している場合等)等の情報を市町村に情報提供すること」という通知を出しています。

こうした対策をとりながらも2020年の立ち入り調査がうまく実施されなかったのは、コロナ禍の影響が大きかったと考えられます。今後、新型コロナの状況が好転すれば、自治体による立ち入り調査や実地指導が増加する可能性があります。

「囲い込み」はなぜ起こるのか――政策と制度の問題

高齢者の住宅政策と介護保険制度の弊害

サ高住の問題は高齢者の住宅政策と深く結びついています。

戦後から政府は国民に持ち家の取得をすすめてきました。

しかし、高齢世帯の急激な増加や、諸外国と比較して高齢者住宅が不足している状況などを背景に、2011年に「高齢者住まい法」が全面改正。

この改正によって、サ高住を始めとした高齢者用の賃貸住宅を促進されていったのです。

しかし、ここで問題になるのが日本の縦割り行政です。

高齢者住まい法は、主に住宅を管轄する国土交通省と、高齢者福祉を担う厚労省によって施策が分断されてしまうことがあります。

国土交通省は、サ高住を単なる住宅政策として推進しがちだと指摘する研究者も少なくありません。

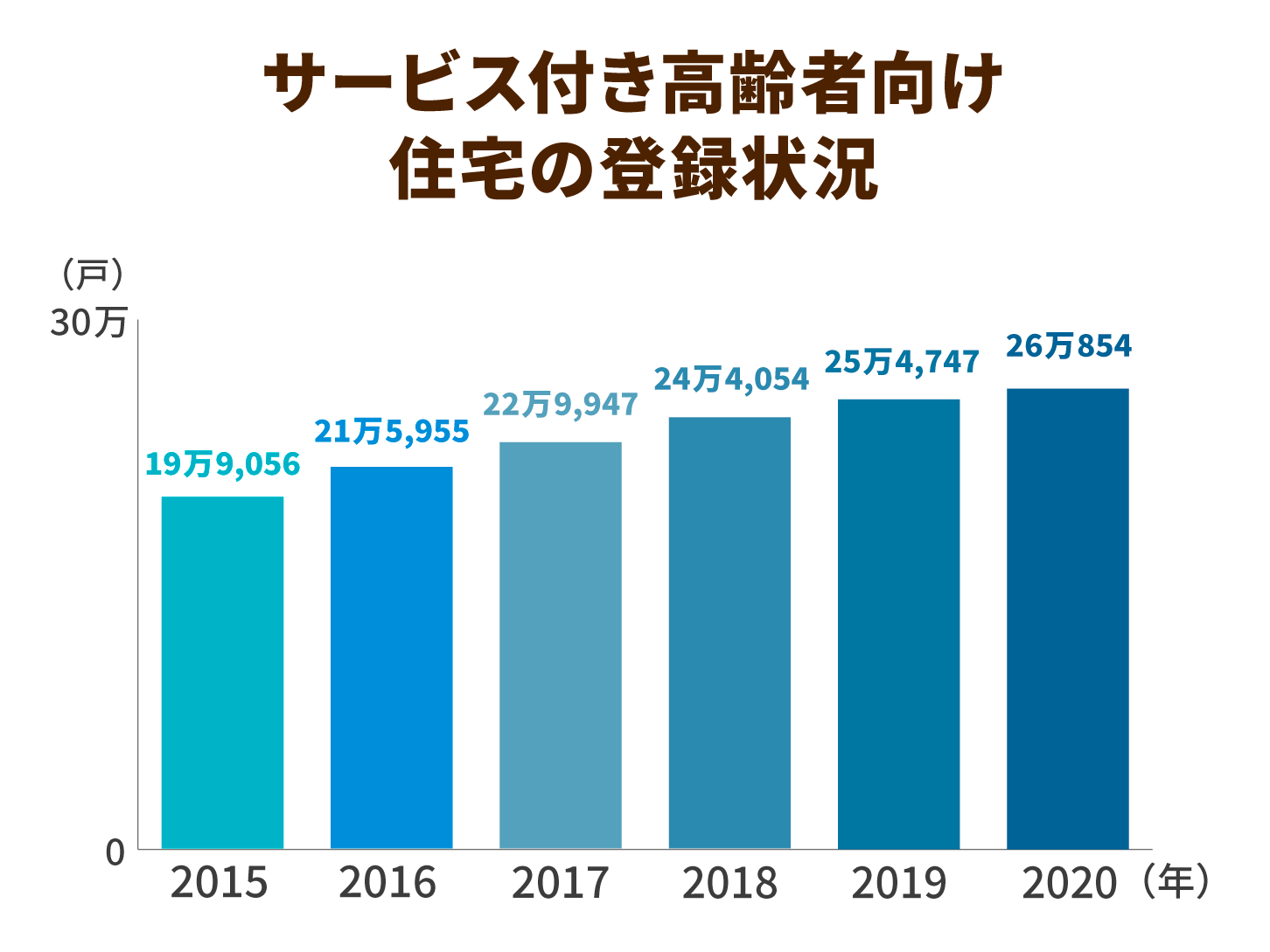

さらに、高齢者住宅は介護保険法によって定められているものと、その枠組みに当てはまらないものがあり、かなり細分化されています。その中で急増しているのが2011年から新しく定義づけられたサ高住です。

2020年11月末時点で、サ高住の登録状況は26万854戸。2015年時点で19万9,056戸だったので、ここ5年で急増していることがわかります。

本来は介護サービスを必要としない高齢者を対象としているのがサ高住ですが、実際には、特別養護老人ホームなどの比較的安価で介護サービスを受けられる施設に入れず、行き場を失った要介護度の高い高齢者の受け皿になっているという側面があります。

そのため、通所介護や訪問介護施設を併設しているサ高住は多く、高齢者住宅協会によれば全体の76.1%を占めています。

事業所数が急増し、サ高住同士の競争が激しくなってサービスが多様化しています。

こうした要因が「囲い込み」を生み出していると考えられています。

「囲い込み」の実態把握の難しさ

厚労省が各自治体にアンケートをした結果、「囲い込み」の実態把握の難しさが報告されています。

例えば、同一法人がサ高住と介護施設を併設する場合、入居者に対して同一法人内の介護サービスの利用を強要するケースが報告されていますが、実地指導をしても「勧めただけ」と回答され、把握しきれないといった報告がされています。

中には、併設施設の利用によって、家賃を引き下げるといった方法で、入居者を誘導しているケースもあります。

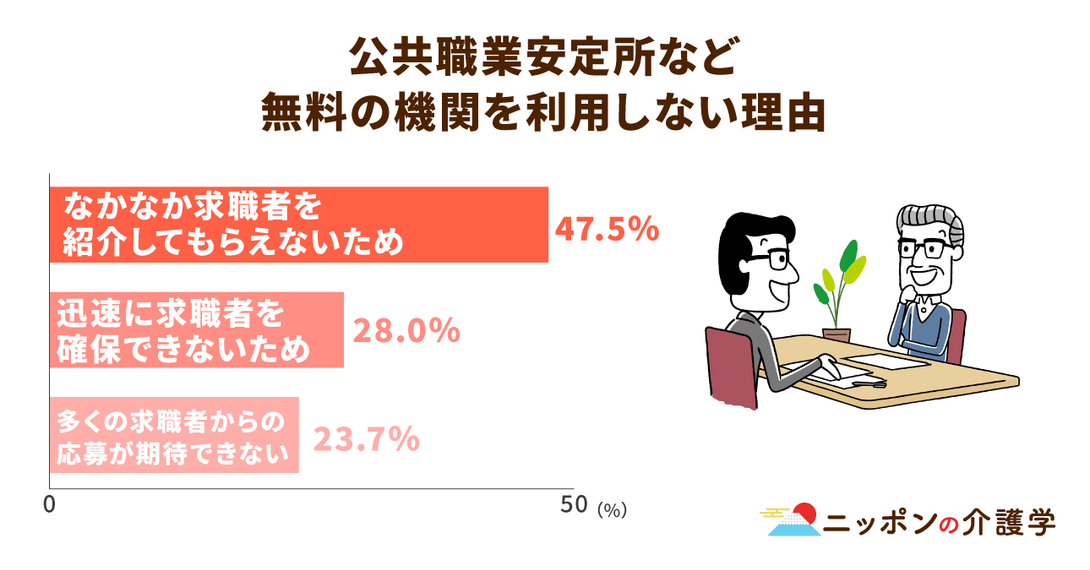

また、過剰な介護保険サービスを提供するケースでは、市町村がケアプランをチェックするしかありませんが、点検する専門的な人材が不足しているのが現実です。

こうした過剰な介護サービス提供によって、高齢者は自身で選択肢行動することが少なくなり、要介護度が上がってしまったというケースもあるそうです。

一方、サ高住は有料老人ホームのようなガイドラインがありません。

実地指導の基準を作成することが求められています。

自治体の独自基準で指導を行った場合、地域差などが生じてしまう可能性があります。

そうした懸念が立ち入り調査や実地指導に二の足を踏ませる要因のひとつとなっています。

「囲い込み」問題を解決するには

ケアプラン検証の必要性

こうした自治体の声を受けて、厚労省では2021年10月から新しいケアプラン検証・点検の制度を導入しました。

この制度では、すべての介護事業所が含まれていますが、サ高住に併設されている施設については、点検の対象になる要件を自治体が独自に設定できるようにしています。

例えば、居宅介護支援施設の場合は「サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護の事業所」と定めていますが、サ高住に併設されている施設の場合、こうした規定がありません。

訪問介護だけにとどまらず、通所介護などすべてのサービスの利用割合を要件化できるため、柔軟に対応できるようにしているのです。

ケアプランの検証は次のような手順で実施されます。

- 対象事業所の抽出

- 届け出の依頼

- ケアプランの届け出

- ケアプランの検証

- ケアプランの再検討

こうして提出されたケアプランを検証することで、「過剰な介護サービスの適用」の是正が期待されます。

家賃の適正化が必要か

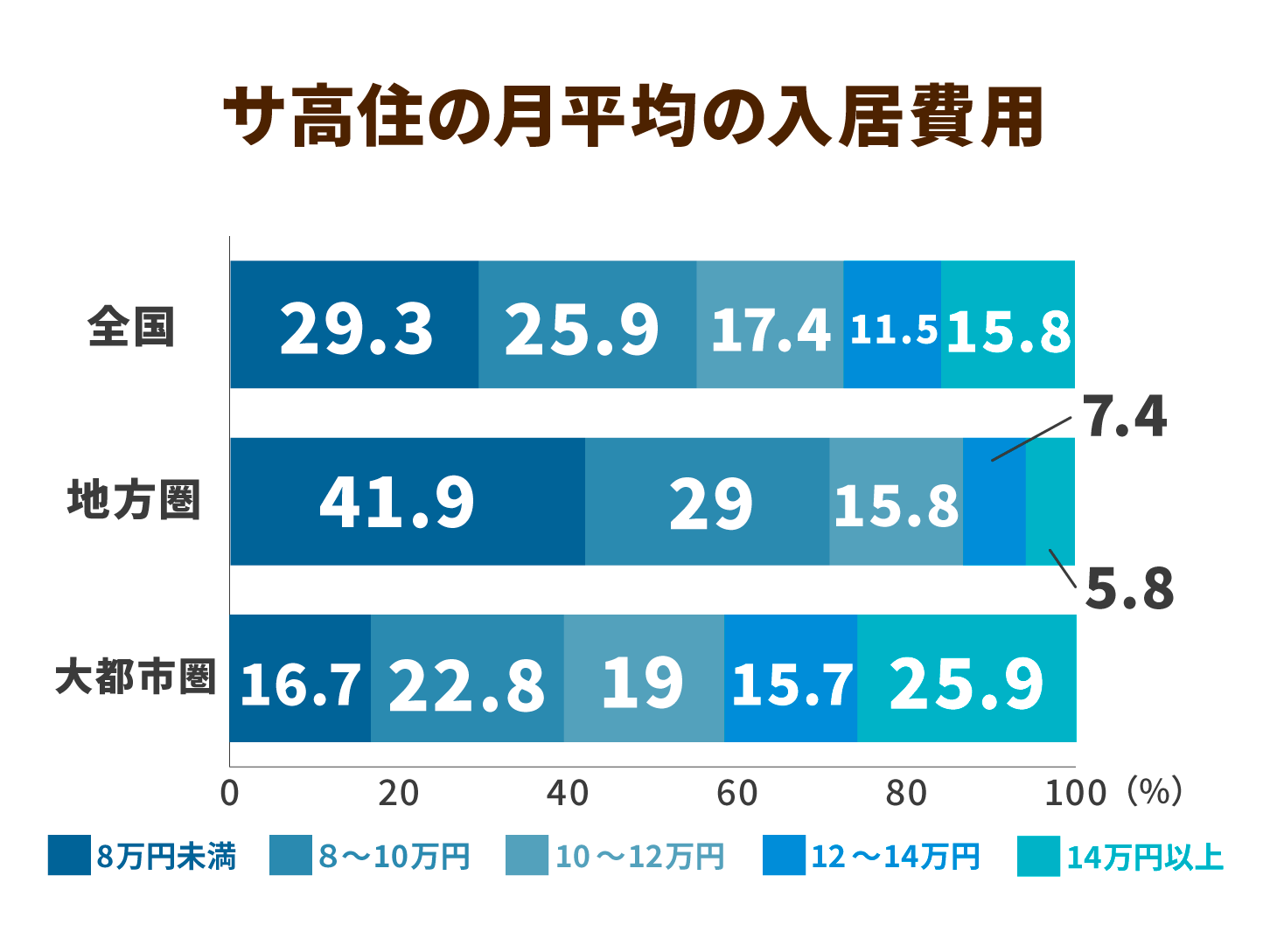

最後に、「囲い込み」で問題になる高額な家賃問題について考えます。

現在、サ高住の全国平均家賃(月額)は10.7万円。ただし、地域差があり都市圏に限れば12.5万円と高額です。反対に地方圏は8.9万円となっています。

2019年度の平均厚生年金額が月額14万6,162円という数字から考えても、サ高住の家賃の負担は重いと言えるでしょう。

そのため、入居を希望する場合、「併設された施設の介護サービスを利用すれば家賃が下がる」などの手当てをあてにする入居者も多いのです。

ただし、事業者側にも経営上の理由はあります。

一般の家賃相場はゆるやかに上昇を続け、事業者としてもそれに合わさざるを得ないという事情があるからです。

高い土地代を回収するために、介護サービスを上限いっぱいに利用して給付費を得なければ成り立たないという苦しい事情もあるようです。

介護業界には、こうした家賃を適正化するために政策的介入を求める声もあります。実態調査を急ぎ、必要であれば制度的な見直しも視野に入れるべきではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定