国による在宅医療の推進

各病棟で算出される「在宅復帰率」

近年、日本では在宅医療・介護を推進する動きが加速しており、厚労省ではさまざまな議論が行われています。

2021年11月12日に行われた中央社会保険医療協議会(第496回)では、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟の現状や課題などについて議論されました。

その中でも、とりわけ重視されているのが「在宅復帰率」です。この数値は、患者が病棟から自宅や介護施設へと転院する割合を示したもので、高ければ高いほど、多くの利用者が自宅や介護施設への復帰を果たしたことになります。

在宅復帰率が重視されるのは、医療と介護、それぞれの機能や役割を特化させ、病床や人員などの資源を集中的に提供することを目的としているからです。

2018年の診療改定では、回復期リハビリテーション病棟、地域ケア病棟のいずれも在宅復帰率70%以上という基準が設けられています。

在宅復帰率が重要視される地域包括ケア病棟

労働力人口が減少している一方で医療ニーズが高まる今、より効率的に医療を施すため、各医療機関の病棟で各患者にどのような治療が必要であるのかを明確にすることが求められています。

こうした背景から誕生したのが地域包括ケア病棟です。

この病棟では、急性期の治療を経過して病状が安定した患者、在宅・介護施設などからの患者などに対して、在宅復帰支援をしています。

主に一般病棟からの転院や、自宅からの患者を受け入れており、リハビリテーションなどを実施しています。

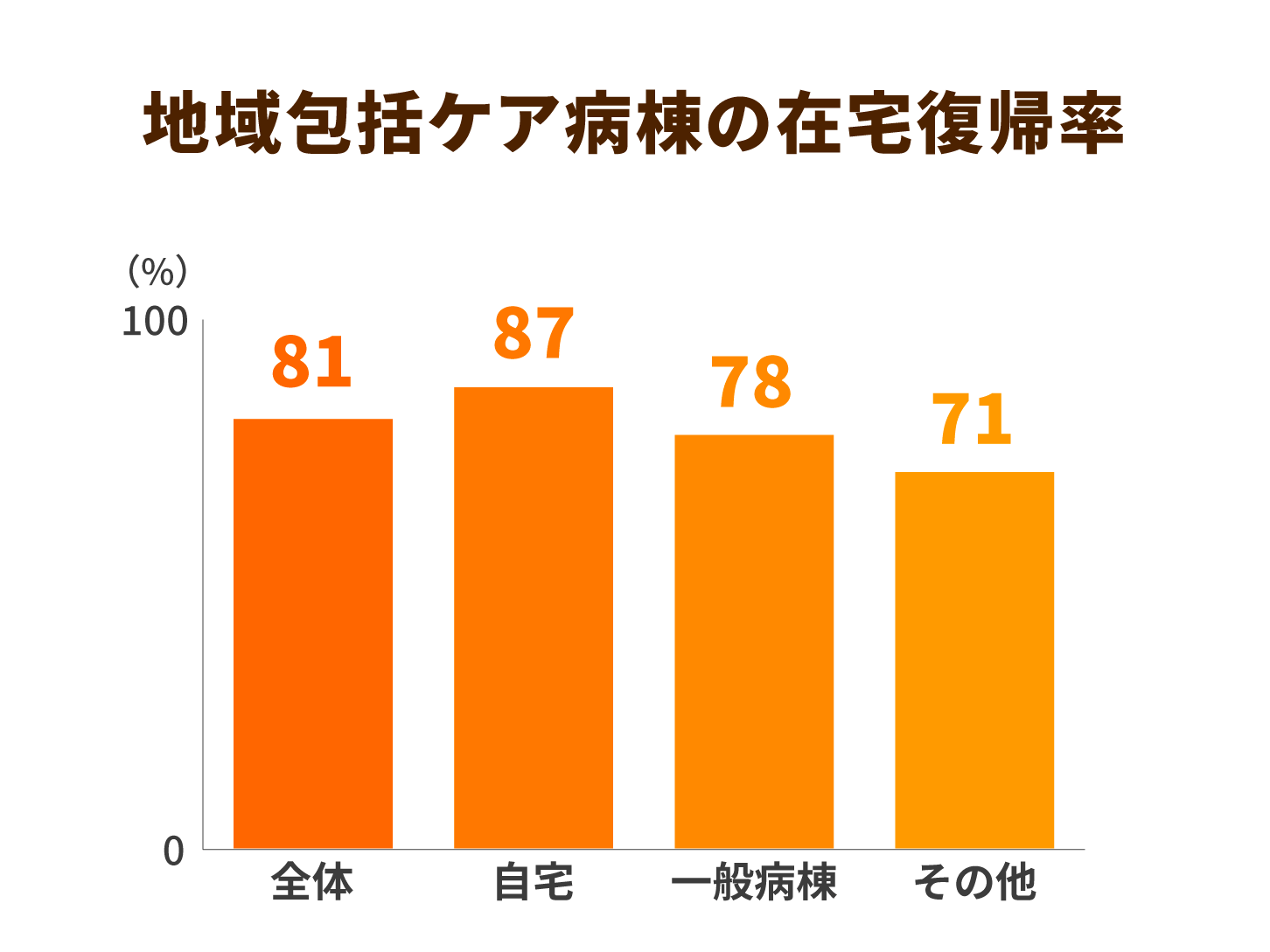

前述の中央社会保険医療協議会の資料によると、地域包括ケア病棟の在宅復帰率は「自宅からの入院」が87%、「一般病棟からの転院」が78%となっています。

基準の在宅復帰率70%を超えている病棟も多く、高い数値で目標を達成できていることがわかります。

在宅復帰を決める要因と支援の実態

重要になるのは退院時の移動能力と住宅訪問調査の有無

これまでの研究から、在宅復帰を決める要因として「日常生活自立度(ADL)」と「退院時の移動能力」があると考えられています。患者の身体状況が安定しているほど、在宅復帰する可能性が高まることが示されています。

一方、在宅復帰を果たすためには、家族の受け入れ態勢が整っているかどうかなども重要になります。そのため、病院側が家庭の状況などを調査する「住宅訪問」の有無も、在宅復帰を促す要因になるという研究もあります。

住宅訪問の主な目的は単なる調査ではなく、在宅復帰後の介助方法や、住宅改修、適切なケアプランの作成などを想定し、ケアマネージャーや福祉用具業者などと連携して、家族などにアドバイスをすることにあります。

在宅復帰機能が期待される介護老人保健施設

在宅復帰への支援は、病院だけでなく、介護施設でも実践されています。特にその機能が求められているのが、介護老人保健施設(老健)です。2018年度の介護報酬改定では、老健の役割として在宅復帰や在宅生活を支援するように機能強化を求められました。

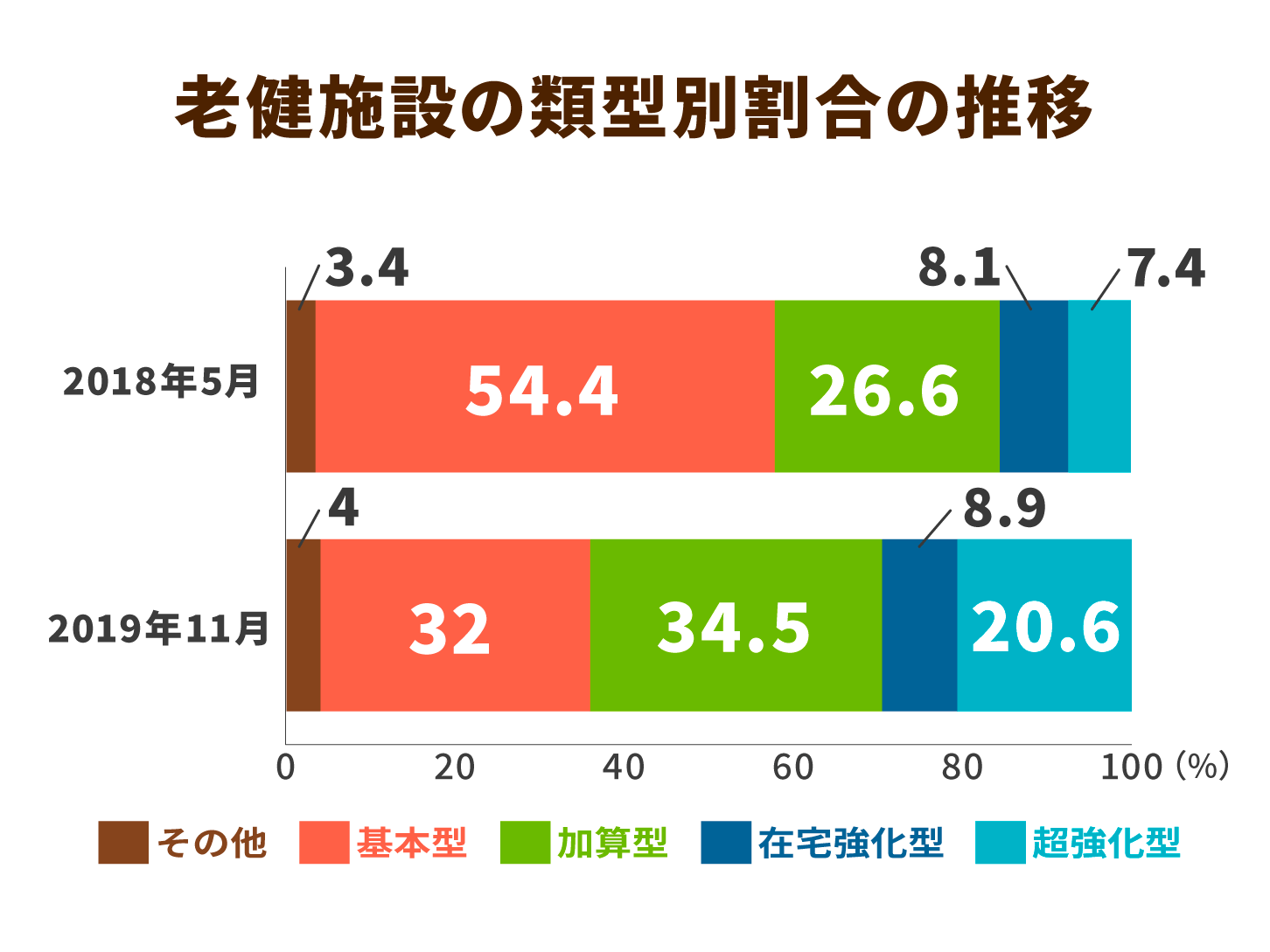

老健施設は、主に「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他」の5つの区分に分けられています。その中で、在宅復帰支援を推進するのが、2018年に新設された「超強化型」です。

「超強化型」の施設割合を見ると、設立当初は7.4%でしたが、2019年11月時点で20.6%にまで増加しています。

「超強化型」の在宅復帰率は平均で60.2%と類型別で最多となっています。「超強化型」では、訪問リハビリ、通所リハビリ、退所時指導なども積極的に実践しており、在宅復帰に対する支援が充実していることが数値からも示されています。

在宅復帰後の生活を支える支援のあり方

より進化したリハビリを提供する老健

超強化型老健では、各施設で在宅復帰率を向上させるための工夫を凝らしています。

東京都にある「デンマークイン新宿」では、職員と家族の意識の改善が在宅復帰率を向上させるポイントとして捉え、職員に対する教育に力を入れています。勉強会を月一回開催し、利用者の在宅復帰が目的であることを、定期的に意識づけているそうです。

また、ケアプラン作成時には、自宅玄関の蹴上や階段の高さ、便座の位置などといった細部まで職員がチェック。車椅子や自立歩行なのかも考慮して住宅環境に対するアセスメントを実施しています。

施設での生活でも、食事介助になるべく手を貸さずに、利用者が一人で食べられる力を身につけられるような機能訓練を重視しているそうです。

在宅復帰した後の生活支援

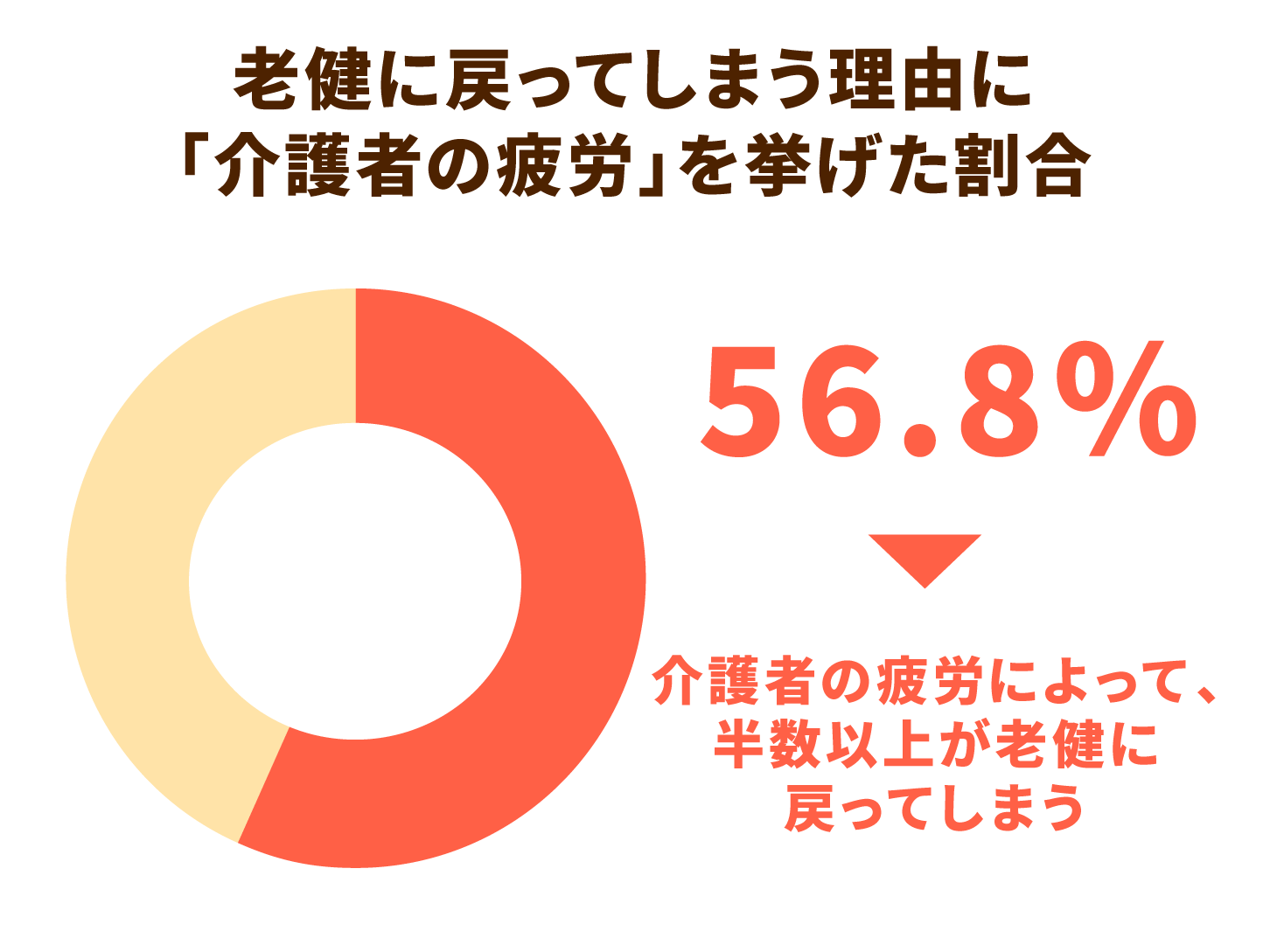

一方、過去の厚生労働省の調査では、自宅に復帰したうちの約1割は1~3ヵ月以内に元の老健に戻ってしまうことが指摘されています。その理由として「介護者の疲労」を挙げている割合が、56.8%に達しています。

現場からは「医療的ケアが必要な人、認知症の人が在宅復帰するための在宅サービスが不十分」「他施設が受けない認知症重度の方、精神疾患の方を積極的に受け入れているので在宅復帰は困難」との声が上がっています。

今後は、介護施設や訪問看護・医療サービスとの連携を深めて、より適切な支援体制を築くことが大切になるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定