死亡率、要介護リスク共に高い心不全

心不全は5年死亡率50%以上の予後不良疾患

「心不全」とは、心筋梗塞や弁膜症、心筋症など心臓にまつわる病気、または高血圧などで心臓に負担がかかった状態が続き、生命を縮めてしまう病気のことです。

心不全は、5年死亡率が50%以上の予後不良疾患です。超高齢化が進む現代日本は、生活習慣の欧米化による心筋梗塞や狭心症など虚血性心疾患の増加、高血圧や弁膜症の増加などにより、心不全患者が急増する「心不全パンデミック」状態にあると言われいます。

心不全を含む循環器疾患は主要な死因になっており、厚生労働省が公表している2018年の死亡原因の内訳によると、「心疾患」15.3%、「脳血管疾患」7.9%と両者を合わせた循環器病は23.2%に上り、がんに次ぐ死亡原因とされています。

心不全患者の介護発生率は2倍以上

高齢者の心不全患者が急増する中、新潟大学は心不全に関わる新たな研究結果を発表しました。

新潟大学の研究チームは、2011年1⽉〜2016年12⽉の間に、新潟市内の総合病院7施設で⼼臓エコー検査を受け、⾼齢⼼不全と診断された患者を対象に調査を行いました。

この調査の中で、登録⽇から2017年1⽉までに、介護認定を受ける上で必要な書類とされる主治医意⾒書が新規に作成された場合を、介護の発生と定義しています。

その結果、一般の高齢者と比べて、心不全患者における介護発生率は極めて高いことが明らかになりました。

介護保険の申請状況を比較したところ、100人の年間介護発生率は、一般高齢者の4.0人に対し、心不全患者では10.7人と2倍以上の高値であることが示されたのです。

また、心不全が直接的な原因にならずとも、要介護と判断される状態におかれてしまうこともあります。

心不全により引き起こされる「フレイル」と「サルコペニア」の危険性

心不全患者の多くが複数の「フレイル」領域を持っている

高齢者が心不全を引き起こすと、入院を繰り返すことも少なくないため、その度にQOLを低下させ、寝たきりになってしまうこともあります。そのため心不全は、「フレイル」や「サルコペニア」とも関連が深いと指摘されています。

「フレイル」は高齢者の筋力や心身の活力が低下した状態を言いますが、心不全になると息苦しさから思うように動けなくなり、筋力が低下し「フレイル状態」に陥りやすくなります。

また、栄養状態の悪い「フレイル」の人が心不全を起こしてしまうと、治療は難しく、症状の改善も困難になるそうです。

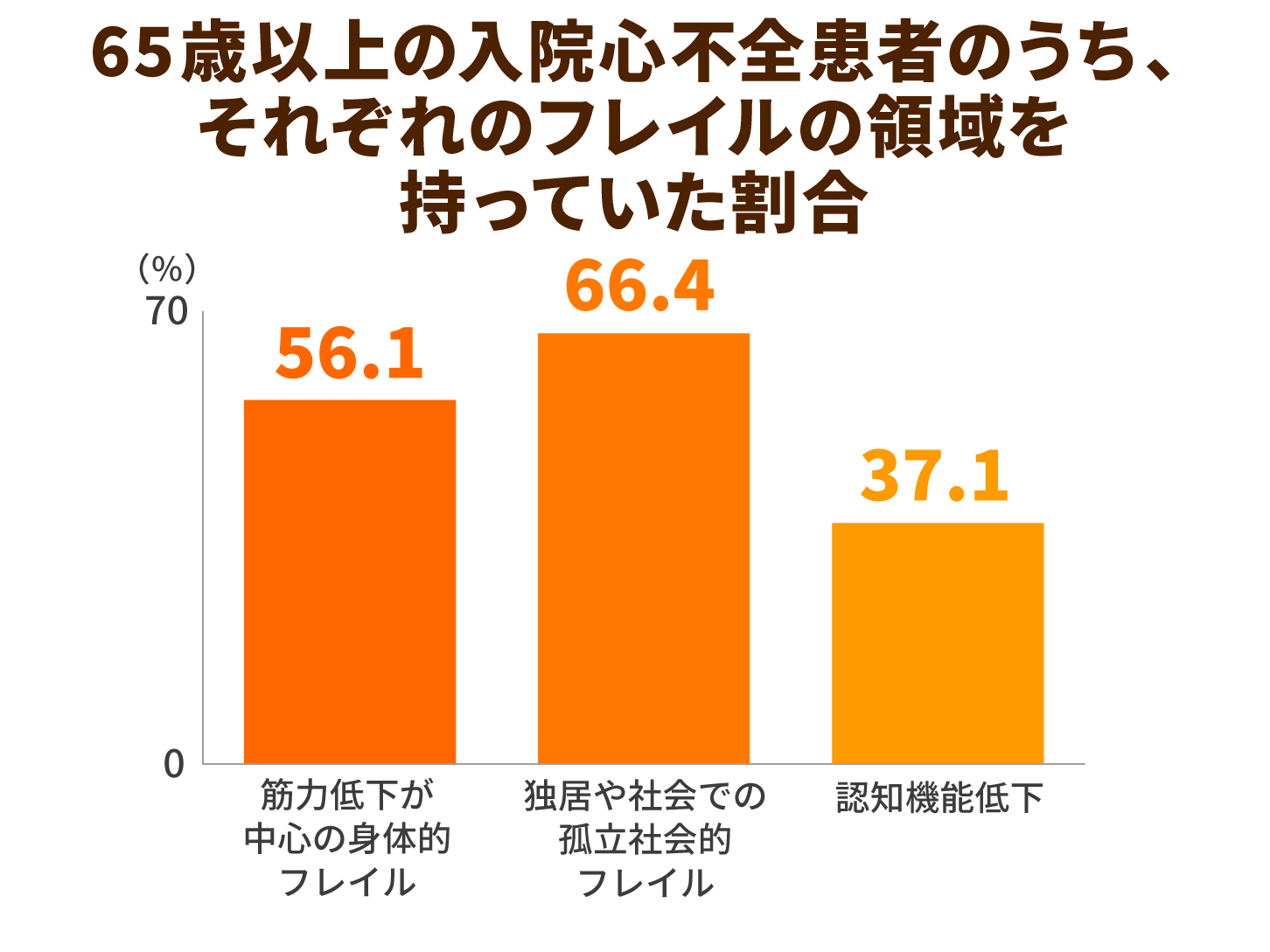

フレイルと心不全はお互いに悪影響を及ぼします。順天堂大学の研究では、65歳以上の入院を要した心不全患者の多くが、複数の領域のフレイルを合併しており、重なりが多いほど、その後の心不全による再入院や死亡の危険性が増しています。

「サルコペニア」の進行を早める心不全

「サルコペニア」とは、近年注目されている老年症候群のひとつで、加齢に伴い筋肉量の減少と筋力が低下する原発性サルコペニアと、活動や疾患、栄養と関係がある二次性サルコペニアがあります。

二次性サルコペニアには、慢性疾患の心不全も含まれており、高齢心不全患者は原発性と二次性の両方が混在していることになります。

ある病院で心不全患者のサルコペニア有症率を調査したところ、全体の44.2%と高い値であることがわかりました。

また、「サルコペニア」を有症している人は、性別問わず、死亡・介護化のリスクが約2倍になることもわかっています。

「サルコペニア」の予防には、適切な運動と栄養が重要とされていますが、心不全で入院した場合、長期間の安静が必要とるため、より進行を早めてしまうことになるのです。

心不全と「サルコペニア」は、切っても切り離せない関係にあることがわかります。

繰り返さない、発症させないために自己管理が大切

心不全は予防で回避できる疾患

心不全はA〜Dの4つのステージに分類され、症状が出現すればステージCです。

発症前の予備軍であるステージA(高血圧、糖尿病、動脈硬化など心不全の危険因子がある段階)や、ステージB(心肥大や心拍出量低下など心臓の働きに異常が出現した段階)から、ステージC以降へと進行させないことが重要です。

ステージA・Bの段階で、日常生活において注意すべきことに、減塩、肥満解消、適度な運動、禁煙、節酒、ストレス軽減などが挙げられます。

心不全を発症してしまった場合、早期発見し直ちに治療を開始することが重要です。心不全の代表的な自覚症状には息切れやむくみが挙げられるので、見逃さないようにしましょう。

心不全患者への介護予防の必要性

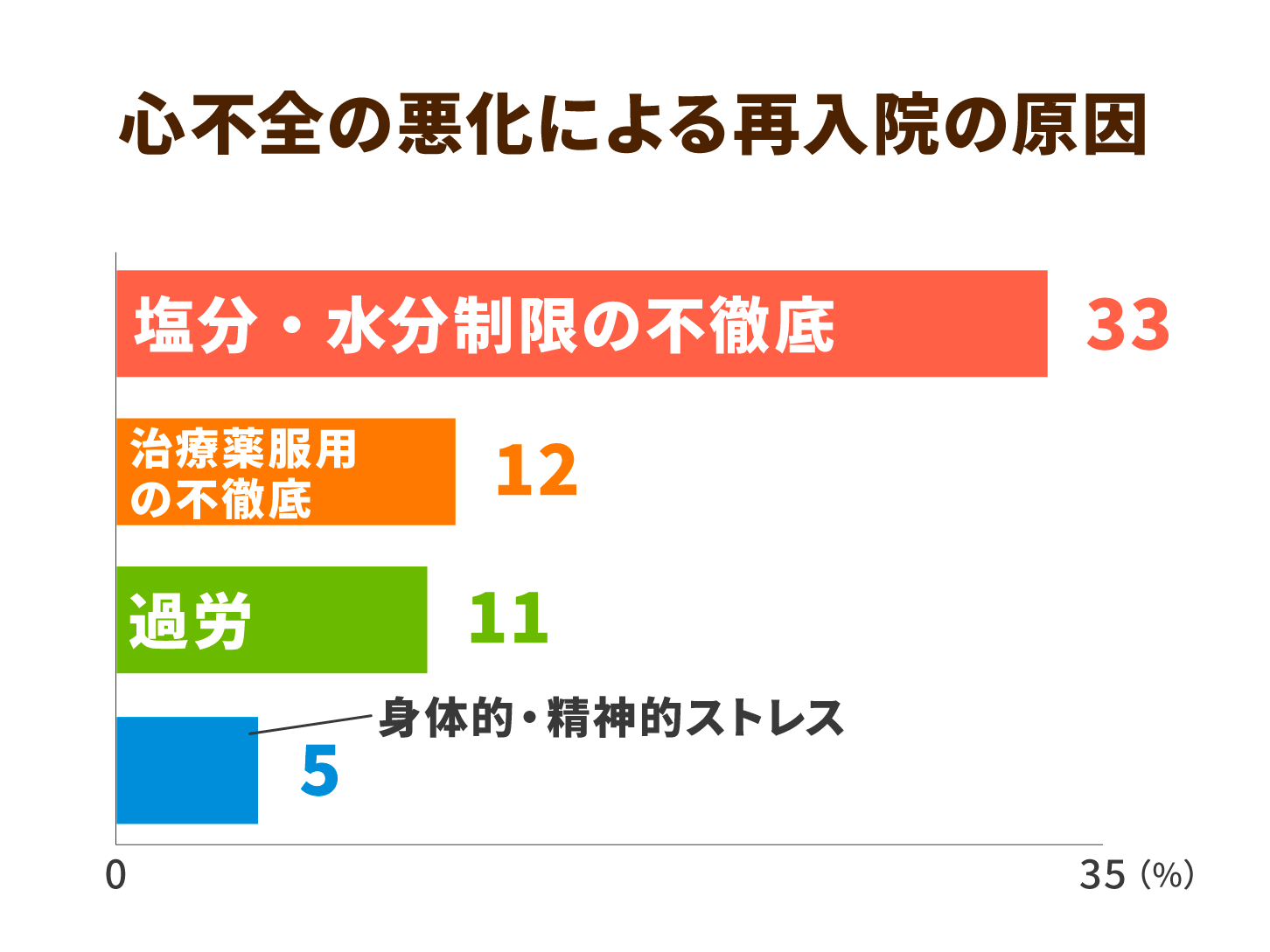

高齢者は一度心不全を発症すると、慢性的に繰り返してしまうこと多いようです。再入院に至る原因には、医学的な要因の他に、塩分・水分制限や治療薬服用の不徹底やストレスなど患者側の要因も挙げらます。

心不全を繰り返さないためには、自己管理が重要となり、「塩分を控える」「水分の取りすぎに注意する」「適度な運動を行う」「確実に薬を飲む」など、日常を過ごす上で気をつけることが多くなっています。

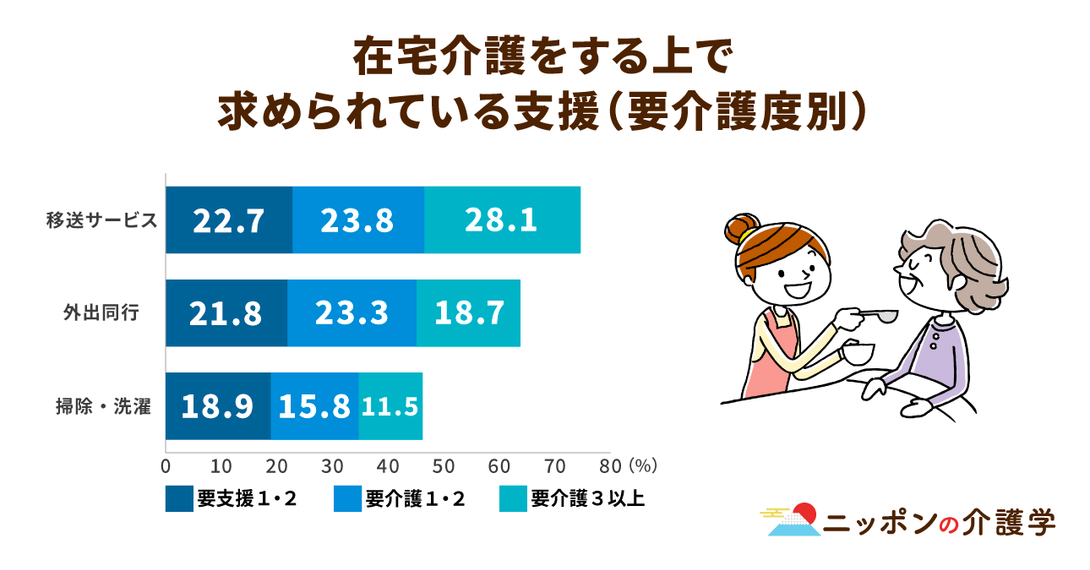

また、入退院を繰り返す原因には、介護サービスの利用が少ないという社会的な要因も指摘されています。すべてを自分または家族だけで管理するのは簡単なことではありません。

介護サービスを使った心不全管理と生活支援には、薬剤管理や栄養管理、通所・訪問リハビリ、訪問介護があります。悪化の症状を見逃さないためにも、通所介護や訪問看護で日々の体調をチェックしてもらうことが大切です。

慢性心不全はステージに関わらず、30%以上の症例が介護予防を必要としていることがわかっています。

症状が深刻になる前に生活習慣の見直しを図り、介護予防をしていくことが、症状の悪化だけでなく、高齢者本人のQOLの向上にもつながっていくのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定