コロナ禍で進められたオンライン診療

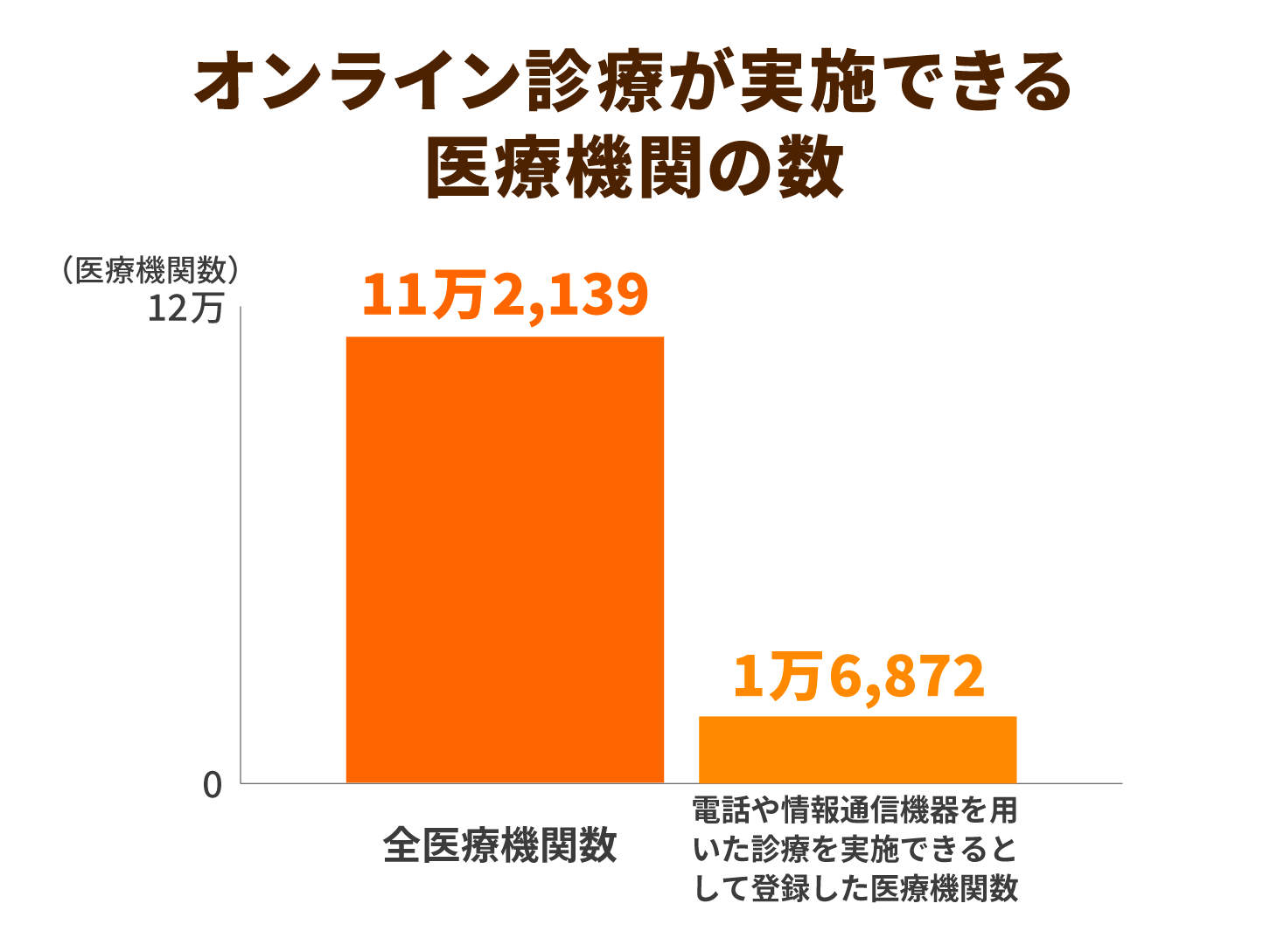

オンライン診療を実施する医療機関は全体の1割程度

新型コロナウイルスの感染が拡大を続けていた2020年4月より、政府によってオンライン診療が推進されてきました。

ところが、電話や情報通信機器を用いて診療を実施できると回答している医療機関の数は、2021年6月末時点で1万6,872件と、全医療機関数11万2,139件のうちの約15%ほどにとどまっています。

2020年6月末時点で1万6,095件で、ここ1年での増加幅はおよそ800件にすぎません。導入に踏み切れない医療機関が大半というのが現状です。

オンライン診療が必要とされる理由

日本では2005年頃から、オンラインなどを活用した遠隔診療の議論が活発化しました。こうした診療が求められるようになった理由には大きく2つあり、「少子高齢化」と「医師不足」です。

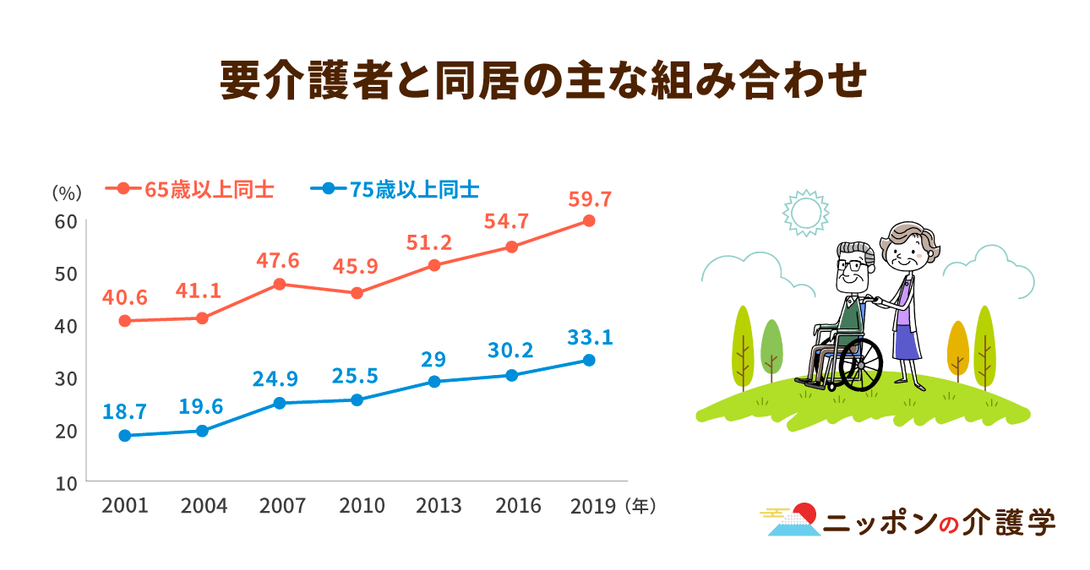

世界的にみて、日本は非常に高い高齢化率となっています。

人口が減少し、2060年には総人口が9,000万人、65歳以上の割合は約40%に達すると見込まれています。

一方、世界規模では人口爆発が進み、2060年時点でも各国の平均高齢化率は18.3%と予測されており、すでに日本は「超高齢社会」を迎えていますが、今後世界的にも突出していくでしょう。

それに伴い、現役世代である生産年齢人口(15~64歳)は、2010年から2050年にかけて3,100万人減少するとされています。2025年には医療費が52.3兆円に膨らみ、現役世代が負う社会保障費の負担は増加の一途をたどることになります。

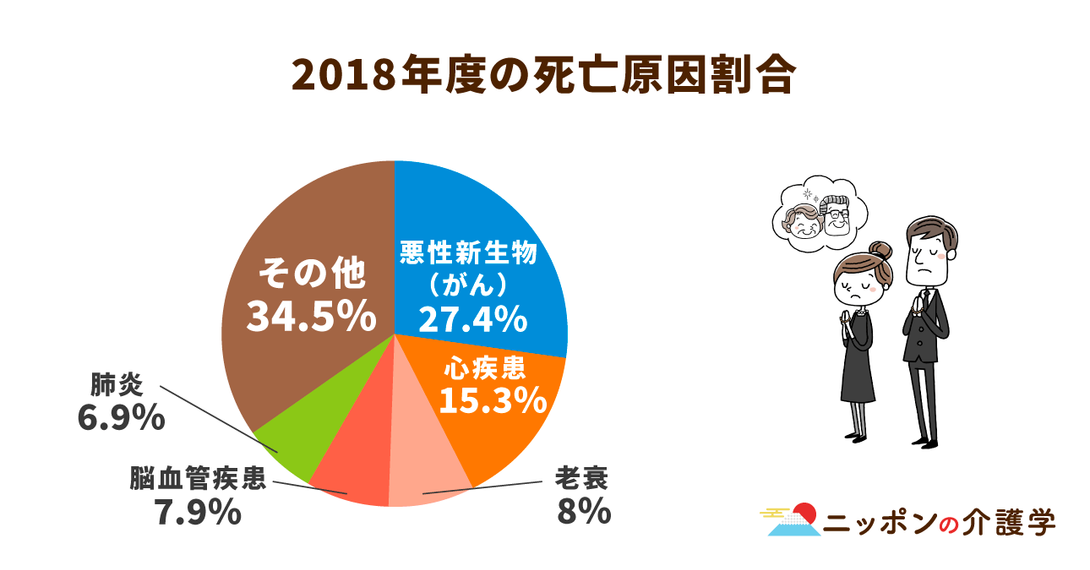

高齢者の人口が増えれば、医療ニーズも自ずと高まりますが、現代日本は、慢性的な医師不足に悩まされています。

人口1,000人当たりの医師数(都市部)は、OECD16ヵ国平均が4.3人なのに対し、日本は2.4人と最低レベルの水準となっています。

これは、1982~1997年にかけて、将来的な医師過剰を招かないようにと実施された、医大の定員数削減が大きく影響しています。

少子高齢化による医療ニーズと社会保障費増大の問題に加え、慢性的な医師不足であることから、診療を効率化するためにオンライン診療の必要性が叫ばれているのです。

介護施設におけるオンライン診療

通所介護事業所でオンライン診療ができる時代へ

政府による規制改革推進会議は、経済成長に向けた議論を重ねており、最重要課題の一つとして、医療分野の生産性向上が挙げられています。

オンライン診療・服薬指導の更なる普及を図り、「受診から薬剤の受領まで一連の過程をオンラインで完結できるようにする」という構想を描いています。

同会議が2021年12月に公表した「当面の規制改革の実施事項(案)」には、「通所介護事業所内でのオンライン診療に関する課題を整理する」と明記されており、今後、通所介護施設でのオンライン診療が推進される可能性が示唆されています。

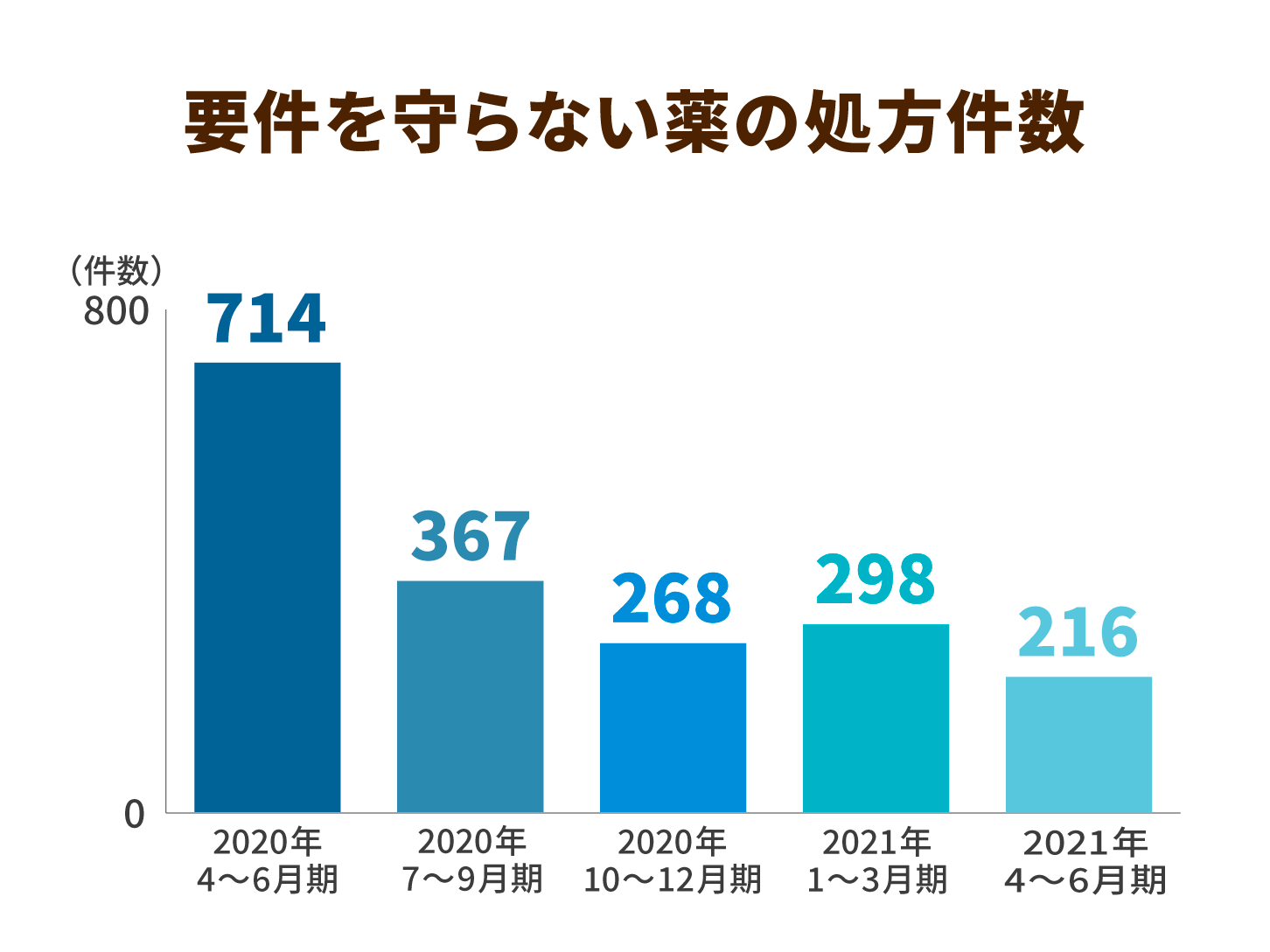

医療機関ではない施設でのオンライン診療において、課題となるのは薬の処方です。

コロナ禍における特例措置でも、「初診からの麻薬・向精神薬の処方」「基礎疾患の情報がない場合のハイリスク薬の処方」は行わないよう要件として定めれられています。特例措置が開始された当初よりは減少したものの、該当する事例はなくなっていません。

実証実験から顕在化したオンライン診療のメリットと課題

総務省では、コロナ禍以前からオンライン診療の促進に向けて実証実験を行ってきました。

神奈川県藤沢市では、介護付老人ホームにおいて、オンライン診療のモデル事業を展開するための実証実験が行われました。

特定の施設にオンライン診療を行うことができる機器やシステムを設置し、その効果と課題を検証したところ、「時間が効率的に使えた」「受診の身体的な負担が軽減された」というように、患者側に大きなメリットがあることがわかりました。

また、介護施設に常駐する看護師がオンライン診療時にサポートすることで、患者の薬の受け取りサポートや、効率的な服薬管理ができる可能性があるとも報告されています。

その一方で、機器の導入や患者側の導入支援など、医療機関が負うべき経済面・運用面での課題が明らかとなりました。中でも、患者のプライバシーに配慮した診療環境づくりをするには、時間もコストもかかります。

現在は、こうした実験によって顕在化した課題を解決することが、オンライン診療の推進に際し急務となっています。

オンライン診療の推進が生み出すチャンス

遠隔医療を浸透させるために

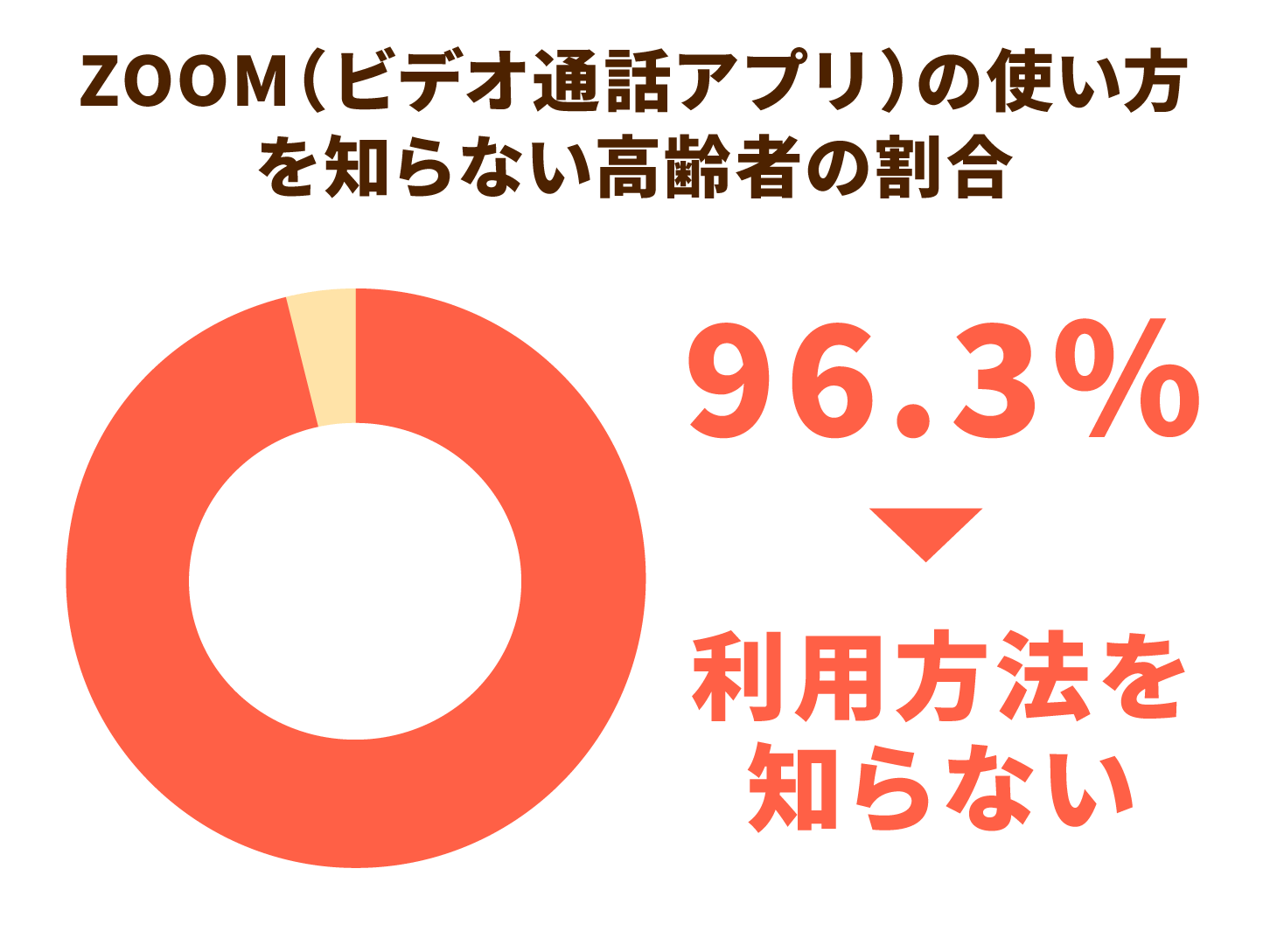

実験からわかった課題のほかにも、オンライン診療の推進を妨げる理由の一つと考えられているのが、高齢者のIT機器・システムに関する理解度の低さです。

大東文化大学が行った調査では、「ZOOM(ビデオ通話アプリ)の使い方を知っているか」という設問に対し、96.3%が「いいえ」と回答しています。

オンライン診療を広く浸透させるためには、高齢者に対するオンライン講習会や、周囲のサポート体制を充実させていく必要があるのです。

利用しやすさを活かし介護施設を地域医療の中心地に

今後、医療分野におけるデジタル化は、これまで以上に推進されていくことが予想されます。

少子高齢化や医師不足といった避けられない課題を解決するためにも、オンライン診療の普及は必須です。

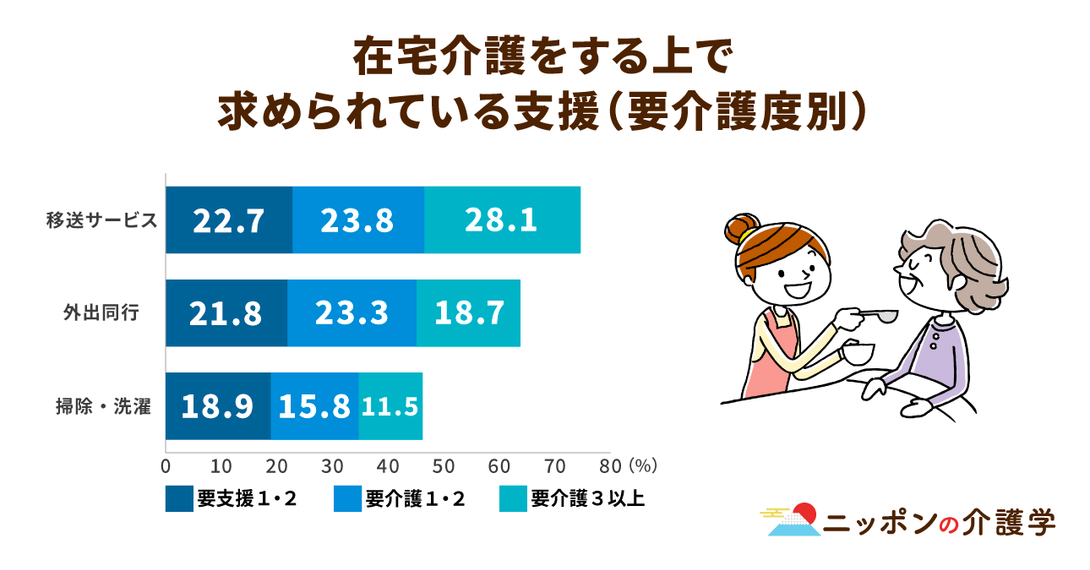

方策として、介護施設に機器やシステムを設置して、積極的に利用者に使ってもらうことが必要になります。

中でも通所介護施設は、在宅介護・医療を実施している高齢者がよく利用する施設のため、継続的に活用することが可能です。スマホやアプリの利用法がわからなくても、施設に常駐している看護師や職員のサポートが期待できるため、操作に慣れてもらう機会が増えます。

オンライン診療の体制をつくるためには、導入に至るまでの費用や時間的コストを軽減することが鍵を握ります。

現状では、オンライン診療に対する国の診療報酬は、非常に低く設定されています。報酬などのメリットが得られれば、医療機関や介護施設での積極的な導入が進むことが考えられます。

オンライン診療の拡充によって、地域包括ケアシステムが狙う「地域医療・介護の連携強化」にもつながることでしょう。超高齢社会を迎えた今、新たな医療体制の早期確立が求められているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定