誰にでも平等にやってくる「死」。2014年の死亡者数は126万9,000人でした。一方、出生者数は100万1,000人。差し引き26万8,000人の人口減です。

死亡者数の増加によって、近年問題となっているのが「墓不足」です。亡くなる人が増えていることから、墓の供給が追いついていないのです。とはいえ、それは日本全国に共通することではなく、人口集中地帯である都市部のみの話。

地方では、過疎化や人間関係の希薄化などからむしろ墓需要が停滞し、「墓じまい」をする家庭が増えています。つまり、「墓問題」は都市部と地方部では異なる様相を見せているのです。

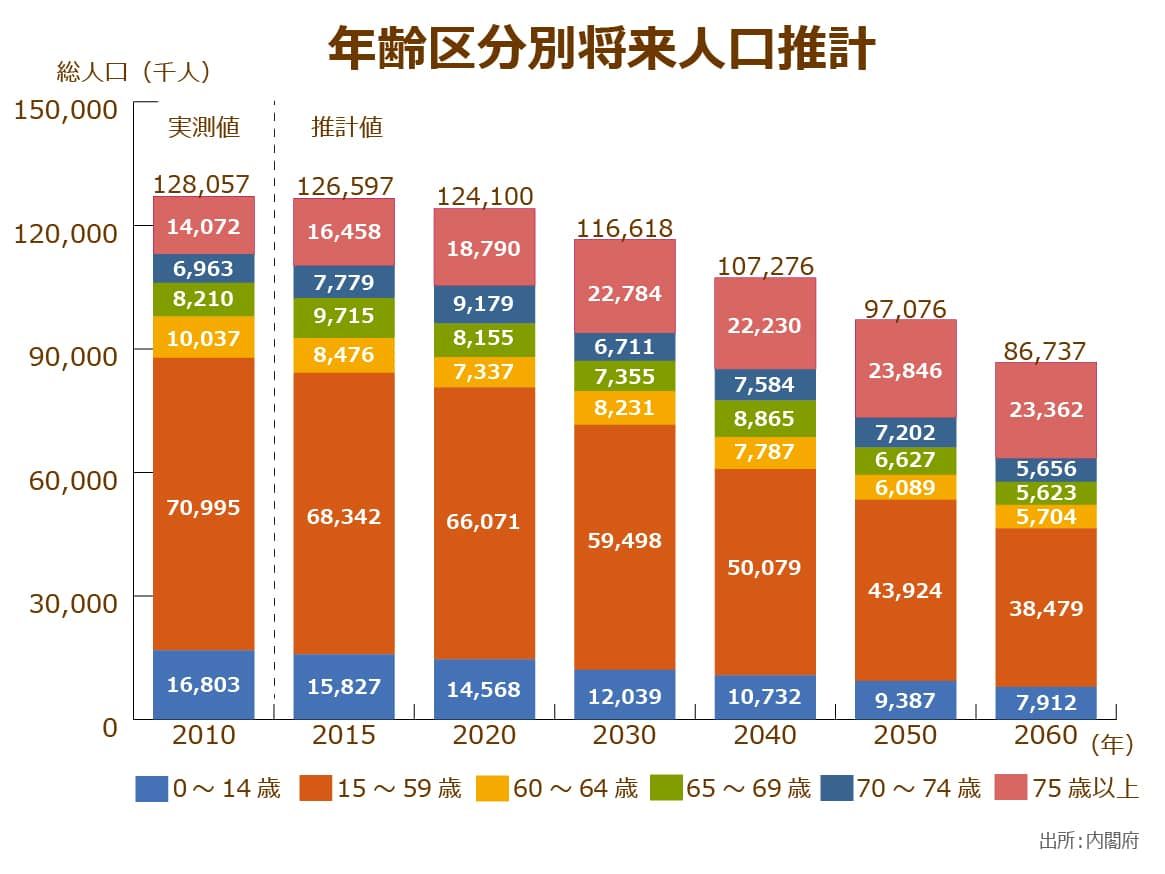

日本の総人口は2060年には、約8,500万人程度まで減少する見込み。今回は、「墓問題」について横断的に考察していきます。

都立霊園の募集数は増加傾向にも関わらず、軒並み高倍率。「多磨霊園(ロッカー式)」の倍率はなんと22倍!?

“終活”という言葉は、2012年には流行語大賞を受賞したこともあり、一般的な認知度を高めています。「終活」とは、一般的に「人生の終わりを見つめ、人生をより意味のあるものとするべく事前に準備を行うこと」とされています。

なかでも「墓さがし」は、早くから取り掛かっておくべきでしょう。特に、東京都ほか都市部に住んでいる方は深刻な墓不足に直面するおそれがあります。

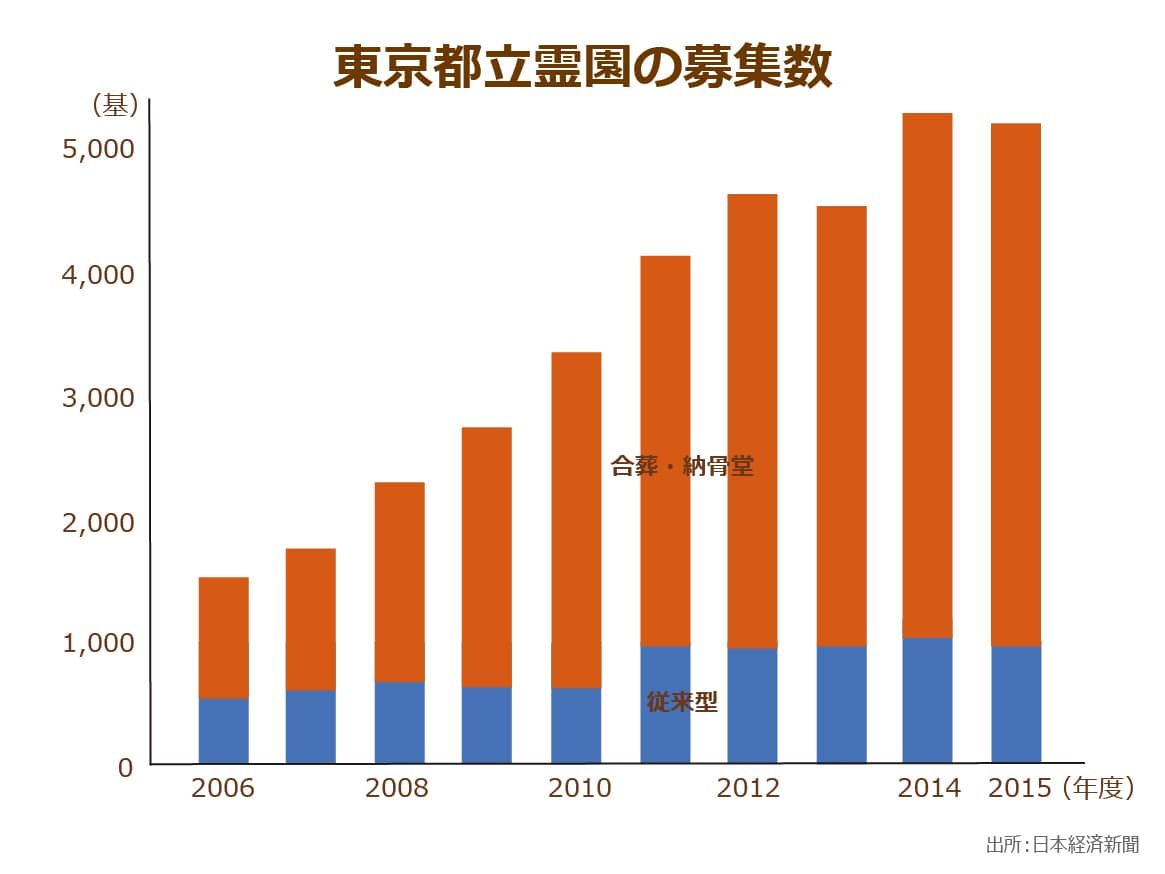

下記のグラフからもわかるように、東京都立霊園の募集数は増加傾向にあります。

しかし、抽選倍率は年度によって変化はあるものの、約3~30倍と高倍率で推移しています。

都立霊園が人気である理由は、「宗教による入園制限がないこと」「年間の管理料金が1,000~3,000円程度と格安であること」などが挙げられます。

東京都では、墓を必要とする人が増えているとみて間違いないでしょう。

下記の表は、2014年度の都立霊園の抽選倍率です。

従来型墓地では青山霊園がトップ。

抽選倍率は14.2倍でした。

次いで小平霊園8.5倍、八柱霊園7.5倍となっています。

一方、納骨堂型墓地や合葬型墓地、樹林型墓地の倍率はいずれも10倍以上。

とりわけ「多磨霊園(ロッカー式)」の倍率は22倍と高倍率になっています。

これらの墓地は従来型墓地と比較して、抽選倍率が高くなっていることに気づくでしょう。

都立霊園に応募が殺到している

| タイプ | 墓地名 | 倍率(2014年度) |

|---|---|---|

| 従来型 | 多磨霊園 | 3.6倍 |

| 八柱霊園 | 7.5倍 | |

| 小平霊園 | 8.5倍 | |

| 青山霊園 | 14.2倍 | |

| 納骨堂 | 多磨霊園(ロッカー式) | 22.0倍 |

| 合葬 | 小平霊園 | 18.7倍 |

| 樹林型 | 小平霊園 | 10.6倍 |

東京都のお隣、神奈川県でも墓不足が深刻化しています。

横浜市墓地問題研究会によると「2026年までに横浜市内で9万4,000区画の墓地の整備が必要になる」と報告されました。

神奈川県相模原市営峰山霊園の一般墓地では100倍近い倍率になった区画もあったそうです。

「納骨堂」が人気の背景には土地不足だけでなく、ライフスタイルや“家意識”の変化が…

墓を必要としている人は増えているのに、墓の数はなぜ増えないのか。最も大きな理由は「土地不足」です。都市部には、新規に墓地を開設する土地がありません。適当な広さの土地が見つかっても、周辺住民が墓地建設に反対するケースも多いようです。

このような事情もあって、目下都市部を中心に需要が増えているのは「納骨堂(ロッカー式)」です。

都立霊園でも「多磨霊園(ロッカー式)」が一番人気でした。

骨壺をコインロッカーのような棚に収蔵します。

魅力は手軽さ。

外墓地と異なり、掃除などのメンテナンス作業は必要なく、檀家制度を考慮したり、子孫への継承も考えなくてよいそうです。

このタイプの墓が増えている背景には、「墓の個人化」があります。一般的に日本では、「墓は先祖代々継承されるもの」という意識が強くあります。しかし、核家族が増えたことや未婚化、晩婚化などからそうした“家意識”は徐々に薄れていきました。

首都圏からお墓までは片道4時間以上が25%超え!その結果、山奥の墓地では8割が無縁墓に…

ここまでは、都市部の墓地事情を見てきました。一方、地方はどのような状況なのでしょうか。地方ではお参りする人が誰もいない、いわゆる「無縁墓」が急増しています。

仏事関連総合サービスを手がける株式会社メモリアルアートの大野屋が行った「2011年お墓参りに関する意識調査」によると、お墓参りの平均回数は「首都圏年2.4回、中京圏年2.7回、近畿圏3.3回」でした。

回答者のうち約6割はお墓参りの回数は足りないと意識しているそうです。

思ったようにお墓参りに行けない理由として挙げられているのは「お墓が遠いから(61.0%)」がトップとなっています。

お墓参りの頻度が「少し足りない・足りない」その理由や原因

| 項目 | 全体(495名) |

|---|---|

| お墓が遠いから | 61.0%(302名) |

| 仕事や家事で忙しいから | 36.8%(182名) |

| 日頃、お墓のことを忘れているから | 23.6%(117名) |

| お墓に行くのにお金がかかるから | 12.7%(63名) |

| 同伴者の都合が優先されるから | 11.1%(55名) |

| 病気や怪我のため | 3.2%(16名) |

| お墓の手入れ・掃除が大変だから | 3.0%(15名) |

| お墓に行くと悲しくなるから | 2.0%(10名) |

| 高齢で体力が低下しているため | 1.6%(8名) |

| その他 | 2.8%(14名) |

実際、首都圏に限定してみると、自宅からお墓までの片道の移動時間は、約4人に1人が「4時間以上(25.9%)」と回答しています。地方にお墓があり、遠いために行きたくても行けないという現状が垣間見えます。

| 首都圏(275名) | |

|---|---|

| 30分未満 | 14.8% |

| 30分~1時間未満 | 15.6% |

| 1時間~2時間未満 | 21.8% |

| 2時間~3時間未満 | 13.5% |

| 3時間~4時間未満 | 6.9% |

| 4時間以上 | 25.9% |

| わからない | 1.5% |

都市部よりも人口減少に早く直面した地方。

墓の所有者の多くは都市部に住み、本人の高齢化などの影響から次第にお参りにさえ行けなくなってしまう。

自治体が墓の所有者に連絡を取ろうにも、所在さえわからないケースがほとんどになってきています。

こうした背景から、地方部では無縁墓が増えているのです。

過疎化が進む熊本県人吉市。

人口約3万人のこの小さなまちで市内の墓地995ヶ所の現況調査が2013年に行われました。

結果、全1万5,123基のうち4割の6,474基が無縁墓だと判明しました。

山の奥地にある墓地では、8割が無縁墓になってしまったそうです。

こうした墓地の解体・撤去費用は、1基あたり8~50万円。墓地の所在場所によっては、撤去作業が別途必要です。所有者に連絡がつかない場合、撤去費用は公費負担に。大阪市では15年間で約4,000基を処分。撤去費用は約5億円にのぼるといいます。

納骨堂型墓地、合葬型墓地、樹林型墓地、海洋散骨も…いずれ無縁墓が急増する都市部。今から墓のあり方について考えておくべき!?

残念ながら、お墓も結局カネ次第。

都立霊園のほか公営霊園が人気なのは、民営霊園と比較して維持・管理コストが安いからです。

公営霊園の抽選に漏れた場合は、コスト高である民営霊園を選択せざるを得ません。

民営霊園は、自由に区画面積や墓石デザインが選べるなどメリットもありますが、永代使用料や管理費負担が大きくなります。

最近では、維持・管理が比較的楽な納骨堂型墓地や合葬型墓地、樹林型墓地に人気が集まっています。

樹林型墓地とは、樹木の下に納骨する墓地のこと。

死後に「自然に還りたい」と望む高齢者が増えているそうです。

このようなコストを負担できない場合「お墓を持たない」という選択もアリかもしれません。

「海洋散骨」も静かなブームで、故人の思い入れのある海に、酒や花束とともに遺骨を粉末状にしてまく方法。「海洋散骨」なら、費用は20~30万円で十分。お参りには毎週末に行われている“合同散骨ツアー”を利用すればよいでしょう。

少子高齢化や人口減少に伴い、墓の形態は様変わりしつつあります。

都市部では現在墓不足となっているものの、いずれ無縁墓が急増するでしょう。

先祖代々の墓を維持するのか処分するのか、それとも自分で墓を用意するのか、はたまた墓は不要なのか…。

近い将来、あなたにも墓のあり方について熟慮するときが来るはずです。

時間に余裕のあるうちに準備を進めておくべきではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定