増加する日中サービス支援型グループホームの需要

グループホームの3つの種類

厚労省は2018年に、重度化・高齢化が進むと見込まれる障がい者を支援するための施設として、「日中サービス支援型」と呼ばれるグループホームを新設しました。現在のグループホームには、主に3つの類型があります。

- 介護サービス包括型

- 夜間や休日に共同生活を行う住居です。入浴や排泄、食事などの介護のほか、調理、洗濯、掃除などの家事、日常生活・社会生活上の相談やアドバイスが受けられます。

- 外部サービス利用型

- 基本的に「介護サービス包括型」とサービス内容に変わりはありませんが、入浴や排泄、食事などの介護は外部の介護事業者が行います。

- 日中サービス支援型

- 障がい者の方たちの共同生活の支援します。上記2つの類型とは異なり、24時間体制でグループホームで介護や社会生活上のアドバイスなどが受けられる施設です。

日中サービス支援型は、従来の2つとは異なり、短期的に宿泊することが可能となっています。

利用者を年齢別にみると、65歳以上の利用者の割合が、介護サービス包括型で1.5%、外部サービス利用型で16.9%ですが、日中サービス支援型では26.3%と増えています。

50歳以上の利用者の割合を見ても、他2種と比べて日中サービス支援型は高く、全体の55%と、高齢で障がいのある人の利用が多いことがわかります。

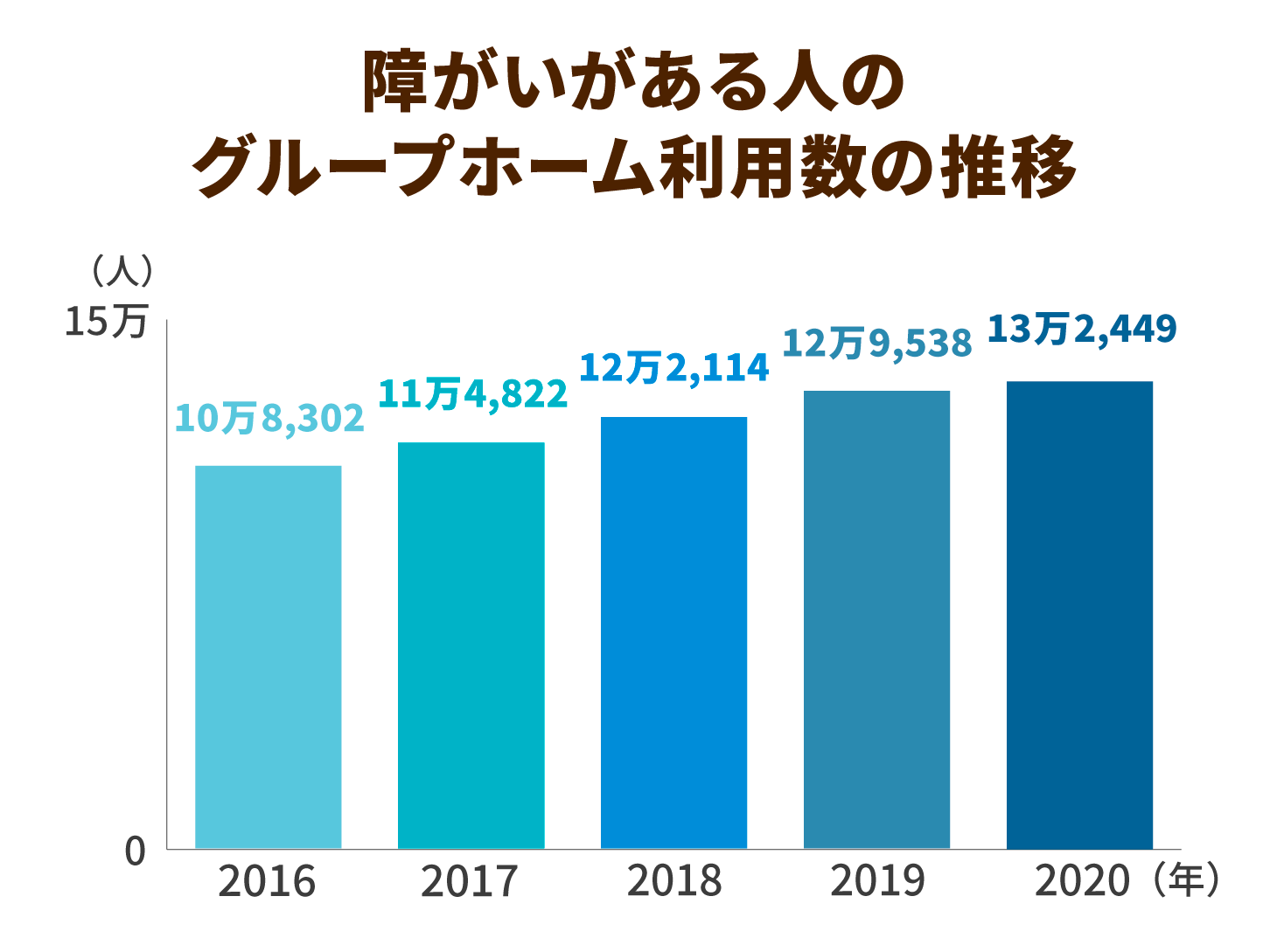

グループホームの需要は増加傾向

障がいのある方に向けたグループホームの利用者数は年々増加しており、2020年には13万2,449人となっています。

類型別では、外部サービス利用型の利用者は減少している一方で、介護サービス包括型と日中サービス支援型の利用者は増加しています。

とりわけ、日中サービス支援型の1ヵ月平均の利用者数は、2018年の新設時に500人だったのに対し、翌年には1,421人と、約3倍にまでなりました。

日中サービス支援型施設が求められる背景

障がい者が高齢化することによる懸念

内閣府が公表している『令和3年版障害者白書』によると、障がいのある人の数は、全国でおよそ964万7,000人とされています。そのうち48.8%が65歳以上の高齢者となっています。

障がいのある人が高齢になることで、既存の障がいに加えて、加齢による疾病も生じ、支援をする際には多方面における専門的な知識が求められます。

例えば、障がいのある人に対する支援は福祉の専門職員が担っていますが、高齢になって糖尿病などを併発すると、医療的なケアを行える専門職員の力が必要になります。しかし、既存の施設では、医療ケアに対応できる専門職員を確保するのは困難です。

また、身体機能の低下によって、これまでの障がい者ケアだけではなく、介護的なケアも必要になってきます。

包括的な支援体制の構築が急がれており、こうしたニーズに対応するため、日中サービス支援型施設が新設されました。

日中サービス支援型の新設が進んでいない理由

しかし、日中サービス支援型の施設数は伸び悩んでいます。

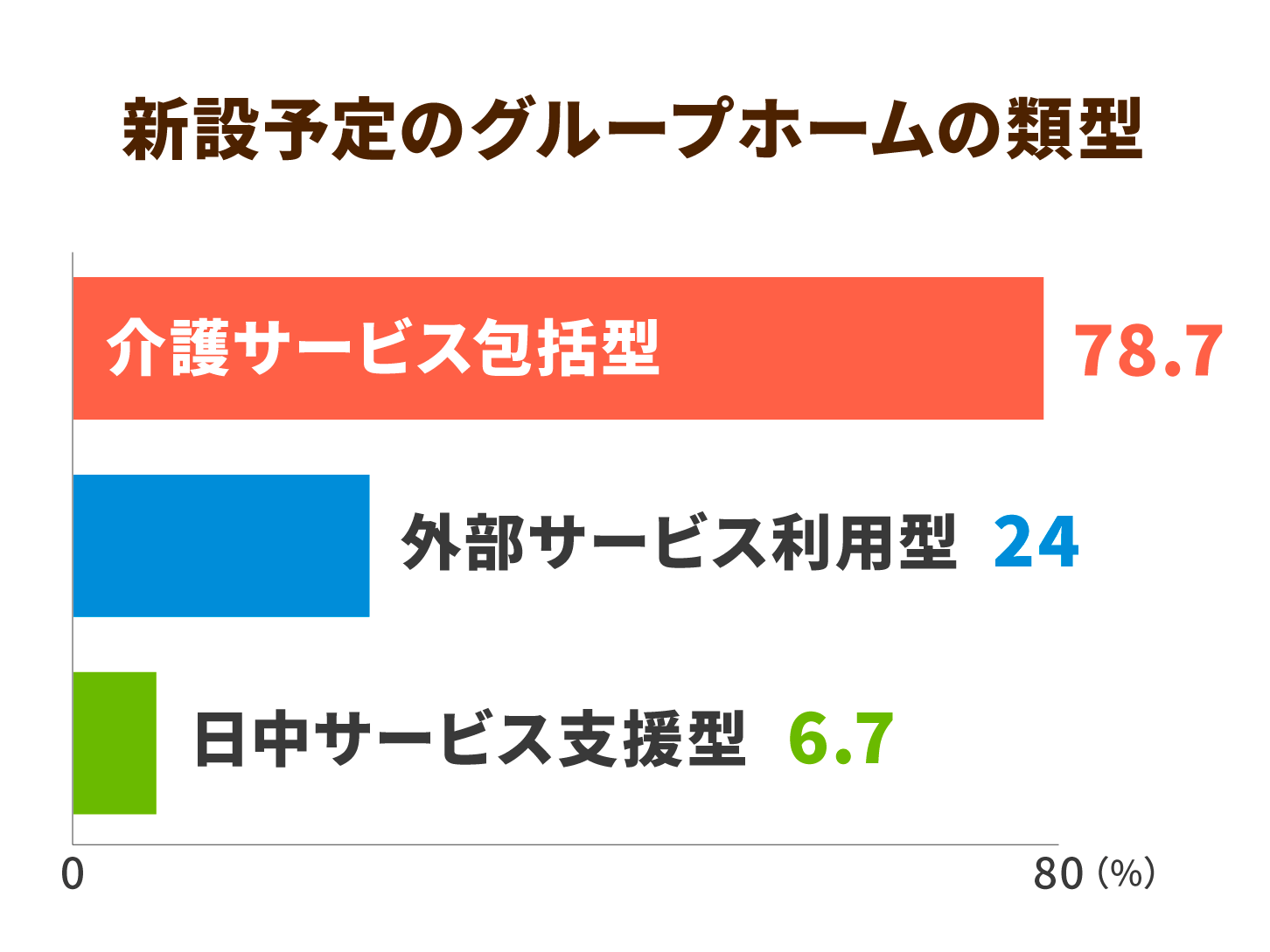

福祉医療機構が事業者に対してアンケート調査を実施したところ、「今後3年でいずれかのグループホームの新設を予定している」と回答した割合は13.4%でしたが、そのうち78.7%が介護サービス包括型で、日中サービス支援型は6.7%にとどまりました。

アンケート結果によると、日中サービス支援型の新設を予定していない理由として、「スタッフの確保が難しい」ことと、「資金調達の目途がつかない」ことが挙げられています。

なかでも、日中サービス支援型は重度化・高齢化した障がい者の入所を目的としているので、「専門的な知識を持ったスタッフの確保が難しい」「建物を平家にしたり、設備にコストがかかる」という声もあります。

また、人材や設備などのコストがかかるにもかかわらず、経営的なメリットが少ない点も課題です。

障がいが重度の利用者を支援するためには、多くの人員を配置する必要があります。そのため、施設の利用率は高いにもかかわらず、従業員一人あたりの利益率は低いという矛盾が生じているのです。

グループホーム内での医療的ケアの必要性

日中サービス支援型の現状

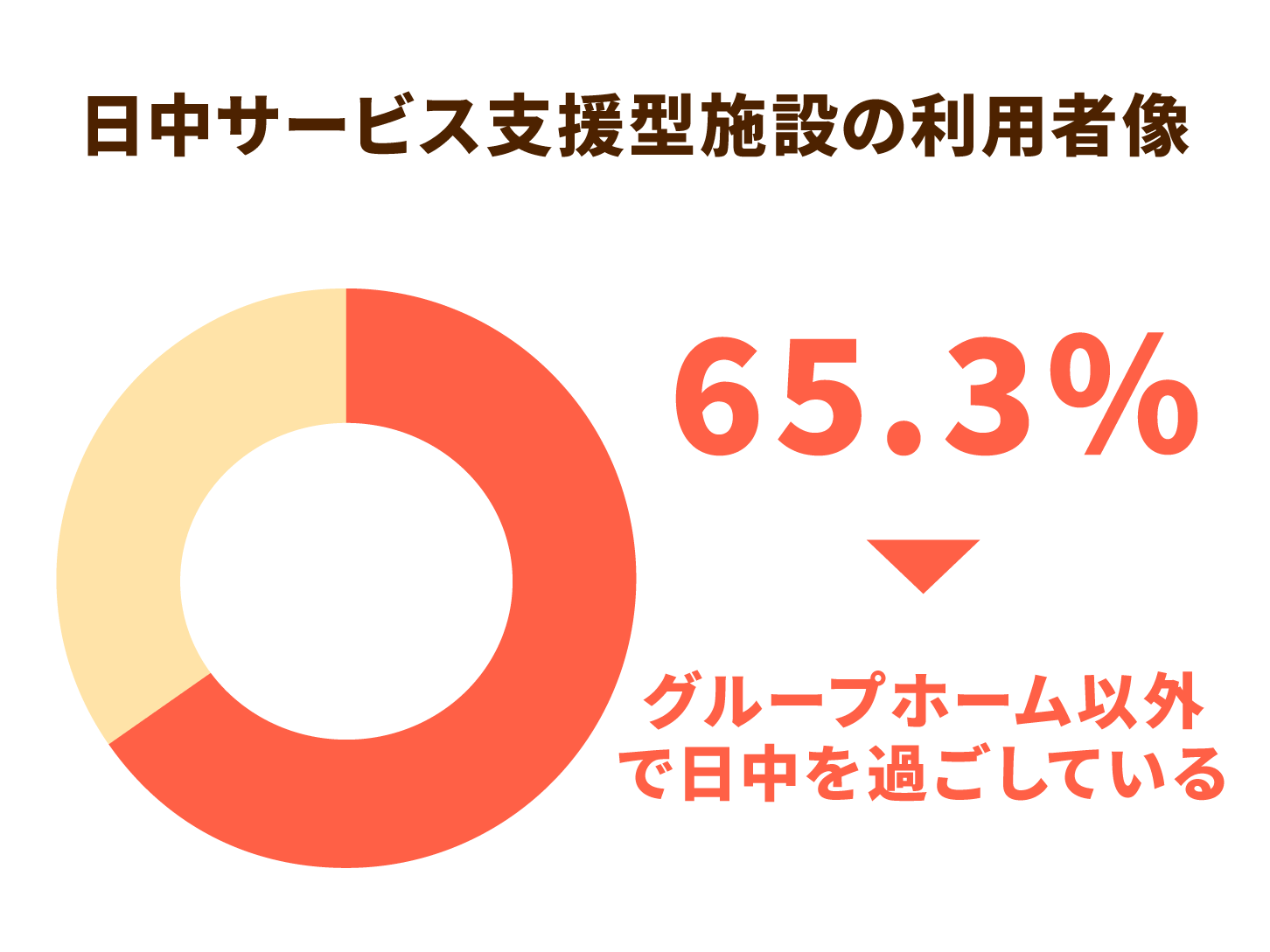

国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」が実施したアンケート調査によると、月20日以上を日中サービス支援型グループホーム以外で過ごす利用者の割合は65.3%であることがわかりました。

利用者の年齢層は、60歳以上の方が全体の28.5%となっており、比較的若年の利用者が多数を占めていることがわかります。

また、障害支援区分が5および6の利用者は全体の46.5%で、およそ半数が重度の利用者であることが示されています。

これらのことから、まだ高齢でない重度の利用者が日中サービス支援型の主たる利用者となっており、そのうちの過半数は外部サービスで日中を過ごしているのが現状であると考えられます。

そのため、グループホームで行われる日中の活動のプログラム化が、思うように進んでいないという課題があるのではないかと推察されています。

つまり、現状では重度障がい者の利用にとどまっており、そのサービス内容についても、従来の介護サービス包括型の延長となってしまっていることが考えられます。

今後必要になる地域医療との連携

同アンケート調査では、日中サービス支援型のメリットとして、「利用者対応においてこれまでよりも重度・高齢化に対応したサービス提供ができる」「医療的ケアが必要な利用者に対応できる」といった意見が寄せられています。

その一方で、「法人内に医療を行える事業がない」、「医療的ケアを必要とする利用者への支援の不安」、「支援員・世話人が外部の医療機関に通院引率を行なっている状況」、「一般の社会福祉法人では看護師の確保は困難である」、「主治医との緊急連絡などが難しい」といった、医療的なケアに対する不安の声も多く上がりました。

今求められているのは、看護師などの医療人材を、地域のネットワークを通じて、日中サービス支援型に配置できるような仕組みや体制を整えることです。

そのためには、地域の医師会や医療機関との連携を強化して、日中サービスのプログラムを綿密に練ることが不可欠です。

福祉と医療の連携を強化し、地域包括ケアシステムのさらなる活用が、増大する日中サービス支援型施設需要の解決の鍵となるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定