全国各地で進むスマートシティ構想

大阪府が始めたシニア向けのスマートシティづくり

スマートシティとは、ICTなどの新技術を活用して、地域課題を解決する持続可能なまちづくりのことを指します。

政府は「地方行政のデジタル化」の必要を訴えており、各自治体で取り組みが進められています。

中でも大阪府は「大阪スマートシティ戦略」を打ち出し、2022年2月から官民連携で取り組む「大阪スマートシニアライフ実証事業」をスタートさせました。

銀行や製薬会社、大手IT企業など23社が参加して、高齢者に対するオンライン診療や買物代行、交流の場の提供などに取り組む予定です。

実証事業を行うにあたり、各サービスがスムーズに連携できるように、まずは一つのプラットフォームを構築するところから始めます。そのうえで、高齢者一人ひとりにタブレットを配布します。

サービスの利用状況をタブレットを通じて把握することで、実証事業が終わったその後のまちづくり、すなわちスマートシティ形成の礎とする狙いがあります。

スマートシティが求められる背景

政府がスマートシティを推進する背景には、地方で急速に進む人口減少の問題があります。

総務省による「令和元年度版過疎対策の現況」によれば、過疎地域に指定されている自治体は817にも上り、全国の自治体の47.5%を占めています。

こうした自治体では、過疎化によって税収が減り、市民サービスを持続することが困難になりつつあります。

介護保険サービスも各自治体によって運営されているため、このまま人口減少が進めば、適切な高齢者支援ができなくなる恐れがあります。

そこで、ICTを活用して、できる限り公共サービスを効率化することで、人口が減っても地方の基盤を維持できる仕組み作りが注目されています。それが、スマートシティなのです。

地方行政を効率化するうえで大きな課題となっているのは、情報連携です。これまでも日本の行政は、相談者のたらい回しが行われたり、同じような業務を行っていたりする、縦割り行政が問題視されてきました。

その問題かいけつのために同市では、提携企業であるSOMPOホールディングスが主導して、在宅介護を支援するアプリを開発。

このアプリでは、要介護者の状態を時系列で把握でき、かかりつけ医やケアマネージャーとの連携をスムーズにするために、日頃の介護記録などを簡単に管理できるようになっています。

アプリを通じてかかりつけ医やケアマネージャーと日頃から連携しておけば、情報連携の効率化に繋がります。

スマートシティが介護にもたらす影響

会津若松市で導入された在宅介護支援

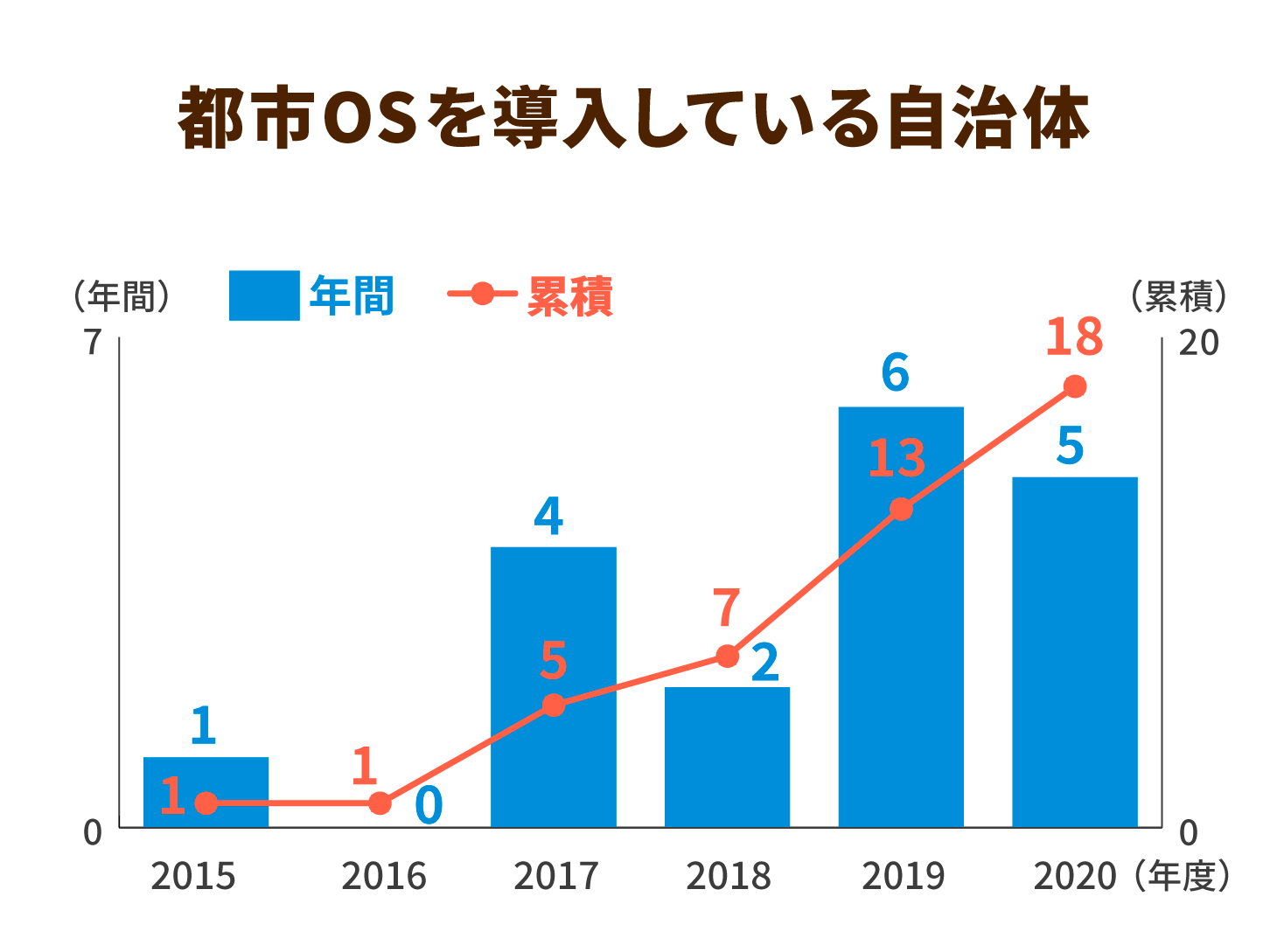

2015年に日本で最初に都市OSを導入した福島県会津若松市では、すでにスマートシティ化に向けた実証実験が進められています。

会津若松市は「地域活力の向上」「市民生活利便性向上」「市民との情報共有の促進」という3つの視点をもとに取り組みを行っています。

同市の「オプトインによる共助型分散社会の実現」によると、マイナンバーカードや地域IDを都市OSに紐づかせ、医療やタクシーなどの予約や決済をオンラインで利用できるのです。

都市OSとは、市民への迅速なサービス提供を目的として、医療や金融、交通といった都市にまつわるデータを集約するプラットフォームのことをいいます。

個人の情報を都市OSに紐づかせることで、それら全ての情報が共有され、効率的なサービスの享受が実現できます。

また、都市OSでデータ連携をすることで職員の負担を軽減し、少ない人員でも過不足なく公共サービスを提供できる体制を整備できます。

医療機関や介護施設と連携すれば、要介護状態や病気の状態といった詳細な介護情報も共有することができるため、より適切なサービスを受けることができるようになるのです。

会津若松市をふくめて、2020年時点で18の自治体が都市OSを導入しています。

地域包括ケアの考え方を丸ごとまちづくりに活用

情報連携のほかに、スマートシティの実現に必要な課題として、高齢者の移動問題があります。

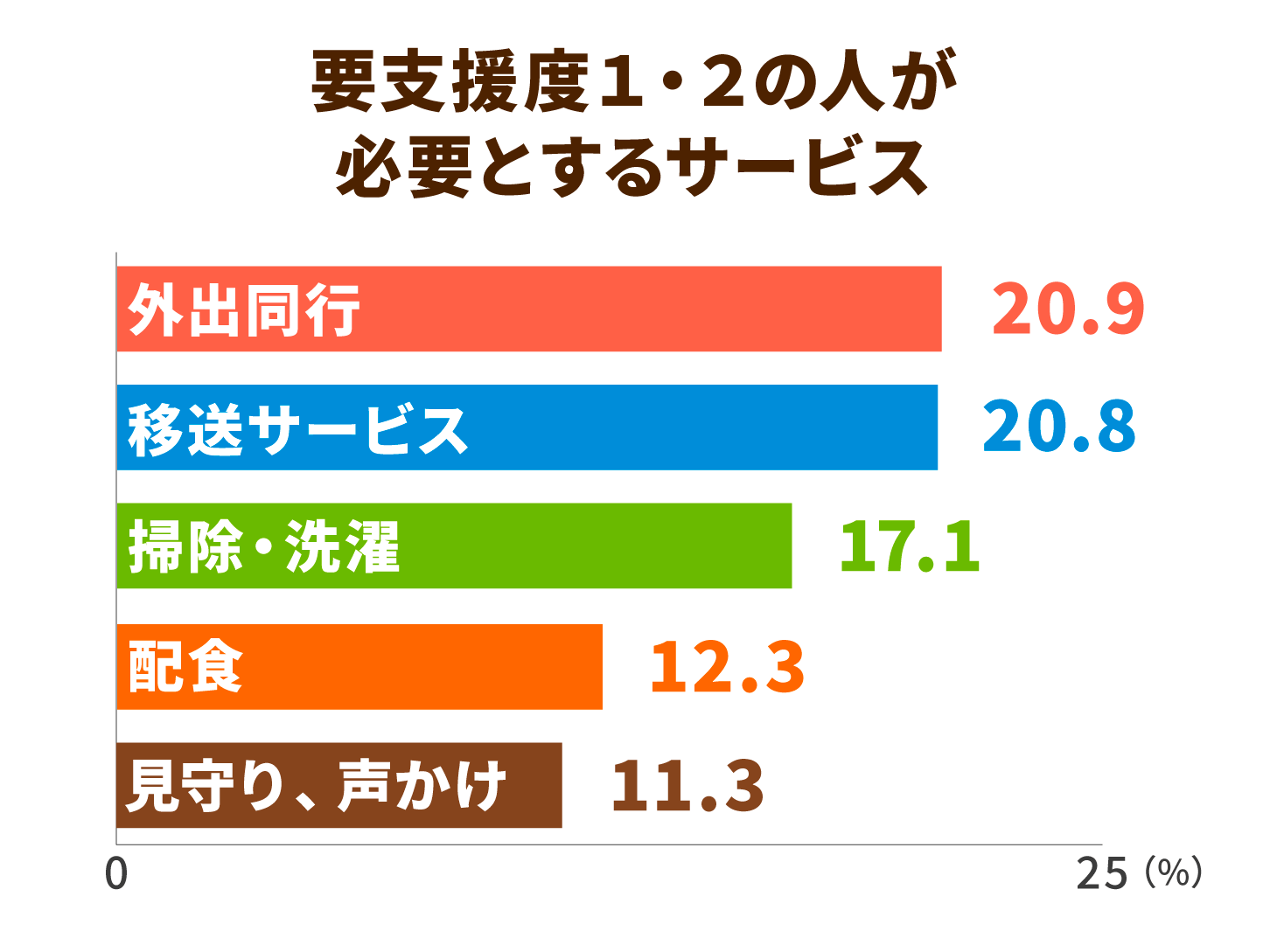

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの「在宅介護実態調査結果の分析に関する調査研究事業(2021年)」によると、高齢者が必要とするサービスとして、「外出同行(通院、買物など)」「移送サービス(介護・福祉タクシーなど)」の割合が、ほかの項目よりも高いことがわかっています。

こうした交通課題を解消する手段のひとつが都市機能の集約です。

都市機能の集約とは、移動サービスを充実させるのではなく、必要な施設や住宅を集中して開発することで「移動する必要がない」ようなまちづくりを指します。

神奈川県藤沢市では、特別養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、薬局、訪問介護サービス、各種クリニック、保育所、学童保育、学習塾などを特定の地域に集積させた「ウェルネススクエア」というまちづくりを進めています。

これは、政府が構築を急ぐ地域包括ケアシステムをまちづくりの基盤に据えたもので、地区内の医療施設や介護施設は特定のシステムで情報連携を行っています。

会津若松市や藤沢市の取り組みは、スマートシティの先駆的な事例として、政府や各自治体からも注目を集めています。

介護施設のICT活用推進が鍵を握る

介護施設でのICT活用が進まない理由

スマートシティ構想における高齢者支援は、介護情報の共有や交通課題の解決など、主に介護保険制度では補えない支援を中心に強化されています。

こうした支援は民間企業が主体となっていますが、高齢者の円滑な介護支援をスマートシティで行うためには、介護事業者が中心的な役割を担わなくてはいけません。

しかし、現状では、肝心の介護事業所でICT化が進んでいません。

介護労働安定センターの「令和2年度介護労働実態調査」によると、パソコンによる情報共有を実施している事業所は5割を占めていますが、タブレットなどを使用している割合は2割ほど。まったく実施していない事業所は25%に上っています。

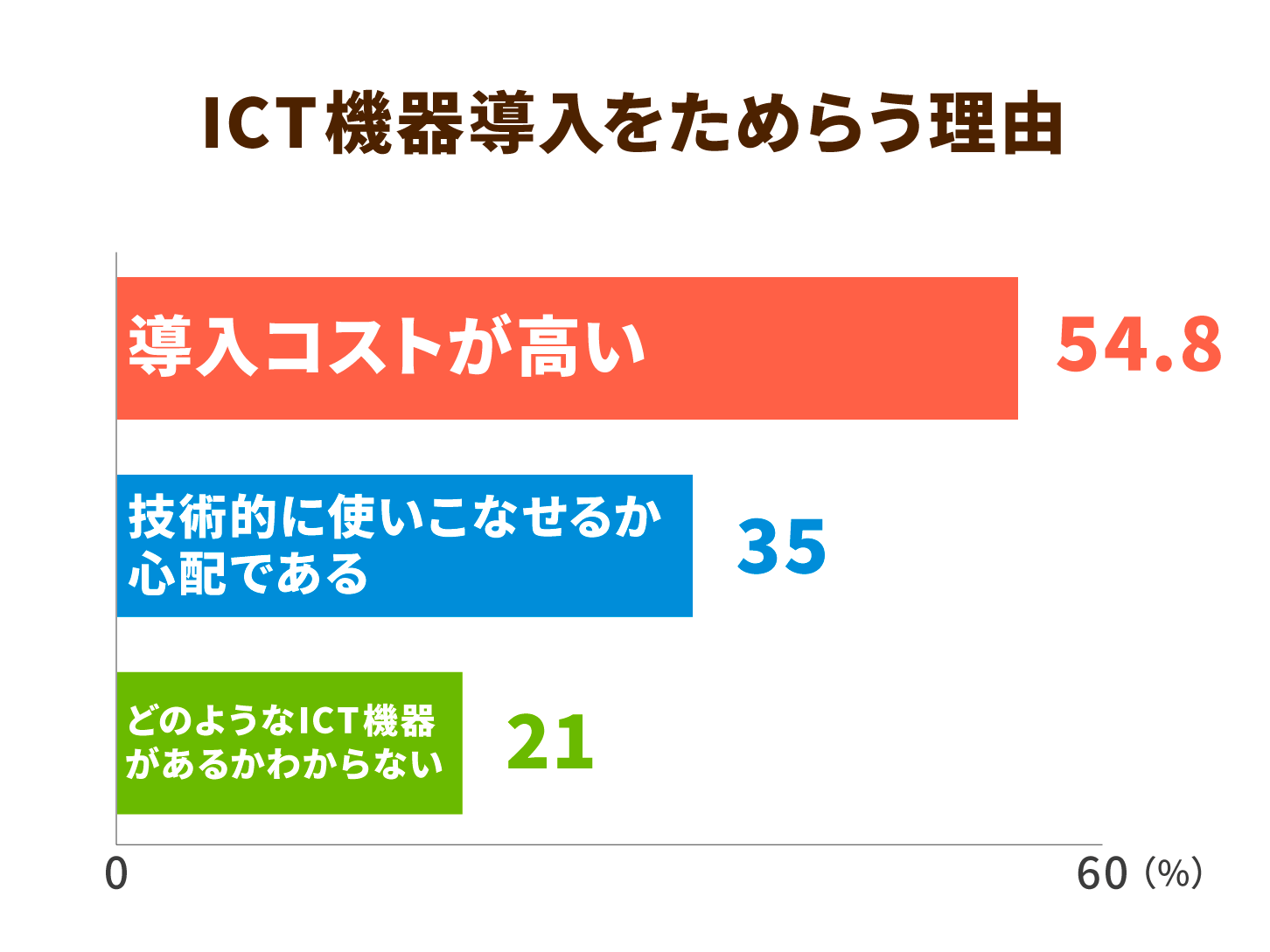

また、介護事業者がICT導入を躊躇する理由として、最多の「導入コストが高い」(54.8%)に次いで、「技術的に使いこなせるか心配である」(35%)が挙げられています。

つまり、介護事業所にはICTへの知識や理解が不足しており、それを扱える人材がいないことがICT化を遅らせる大きな要因となっているのです。

ICTに強い介護人材育成への取り組み

今後、高齢者にやさしいスマートシティを形成するためにはICTに対するリテラシーを持った人材を積極的に活用していくことが肝要です。

政府は、介護事業所のICT理解度を深めるため、多職種連携や他業種からの人材参入などを推進しています。こうした流れを受けて、民間では専門的なICT知識を持った人材育成を目指す資格も設立されています。

例えば、サンタフェ総合研究所が認定する「スマート介護士」は、介護ロボットなどを導入して運用するための正しい知識を学ぶことができるようになっています。

また、スマートフォンAI行動認識とAIビックデータ分析を生かしたサービスを展開するAUTOCAREは介護業界で働く人向けに、ITシステムの導入・運用の知識を身に付けられる「介護ITインストラクター」を認定しています。

まだ新しい資格のため認知度は高いとはいえませんが、将来さらなる介護人材不足によって、業務効率化が求められる中で注目されていく資格といえます。

現状では介護事業者だけでこうした人材を育成することはコストや人材面でも困難です。しかし、自治体が根本的に関与するスマートシティなどのまちづくりが、ICTへの正しい理解を深めて、人材を育成するという好循環を生み出すこともできるでしょう。

スマートシティは、人口減少や高齢化といった課題を解決に導く大きな可能性を秘めているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定