4月から排泄予測支援機器の購入が介護保険適用に

排泄予測支援機器の購入費用が介護保険で還付

2022年4月から、介護保険が給付される福祉用具の種目に「排泄予測支援機器」が追加されました。

給付対象となる福祉用具においては、他人が使用した物を使うのに抵抗を感じる入浴・排泄関連の機器は、基本的にレンタルではなく「特定福祉用具販売」の対象とされます。

この場合、購入費用の還付という形での給付となり、今回追加された排泄予測支援機器も、特定福祉用具販売の対象種目です。

排泄予測支援機器とは、利用者の膀胱内での尿の蓄積量を可視化し、周囲の介護者などに排尿のタイミングを知らせる機能を持つ機器のことです。

例えば現在、すでに尿のたまり具合を超音波の活用により測定する機器や、排尿の時期を介護者が持つスマホやタブレット端末に通知する機器などがすでに販売されています。

2022年4月からは、こうした製品は保険適用で購入できるわけです。ただし、保険適用の製品となるのは、厚生労働省がメーカーからの提案を受理した後でその有効性や安全性などを審査し、それにクリアしたものに限られます。

背景にある排泄障害に陥る高齢者の増加傾向

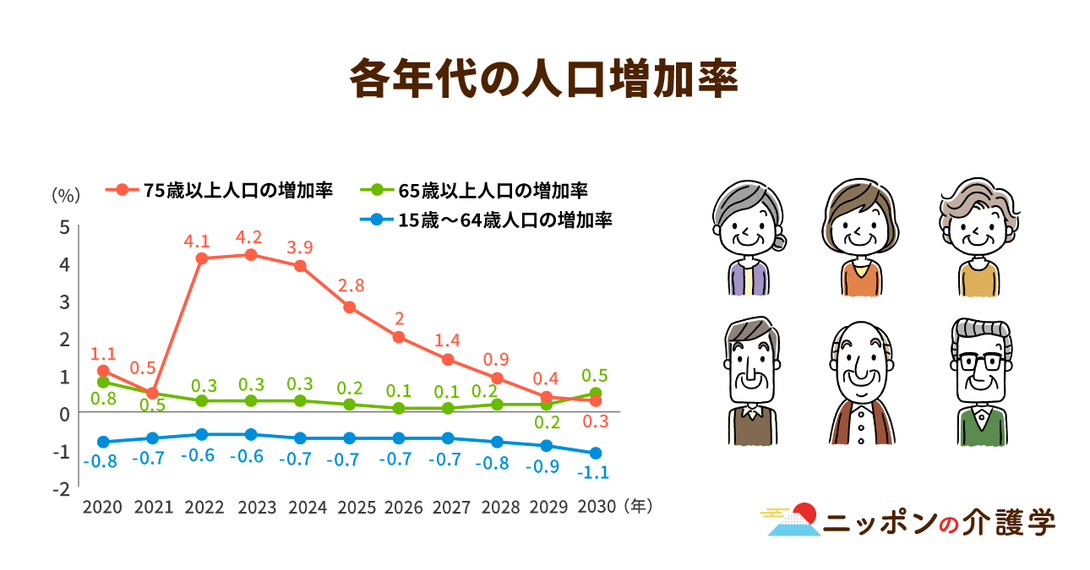

今回、このような制度改正が実施された背景にあるのが、排泄障害に陥る高齢者数の増加です。

排泄障害とは、尿意・便意が生じても「トイレまで行けない」「トイレを使用できない」などの理由でトイレでの排泄を行えない状態を指します。

運動機能が喪失している、排泄をつかさどる内蔵機能に病気が生じている、そして認知症を発症している場合などに見られる障害です。

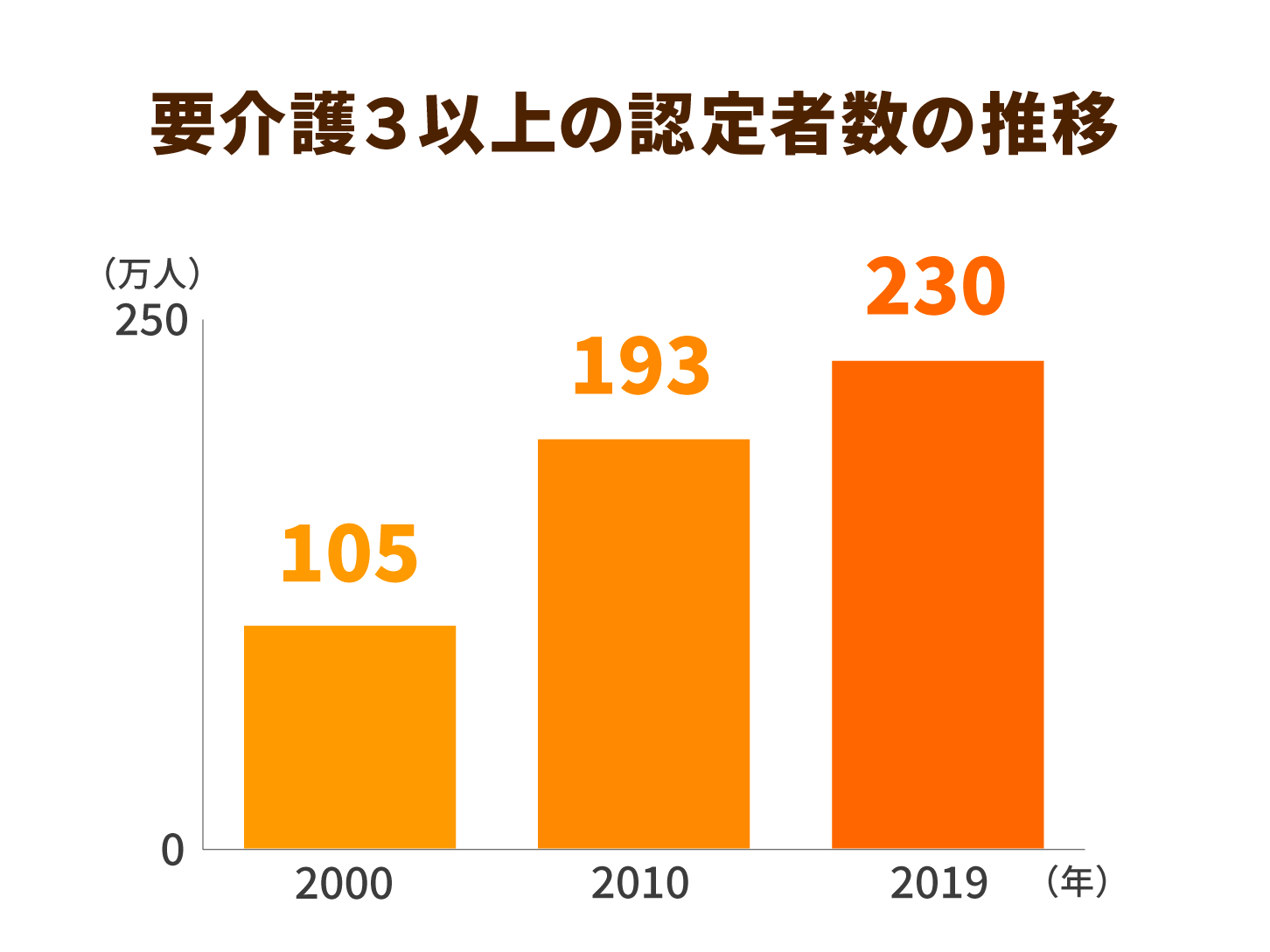

こうした排泄障害は、一般的に介護保険の「要介護3」以上の認定を受ける心身状態の場合に起こる傾向が強まりますが、現在、高齢者人口の増加に伴い、要介護3以上の認定者数が年々増えています。

厚生労働省の資料によると、要介護3以上の認定者数は介護保険制度が始まった2000年当時は約105万人でしたが、2010年には193万人、2019年には230万人まで増加しました。

こうした増加に伴い排泄障害となる人口数も増えていると考えられ、「排泄予測支援機器」の給付対象化は時代のニーズに適合した施策ともいえます。

排泄予測機器の利用で期待される介護負担軽減

排泄は介護をする上で一番の悩みになっている

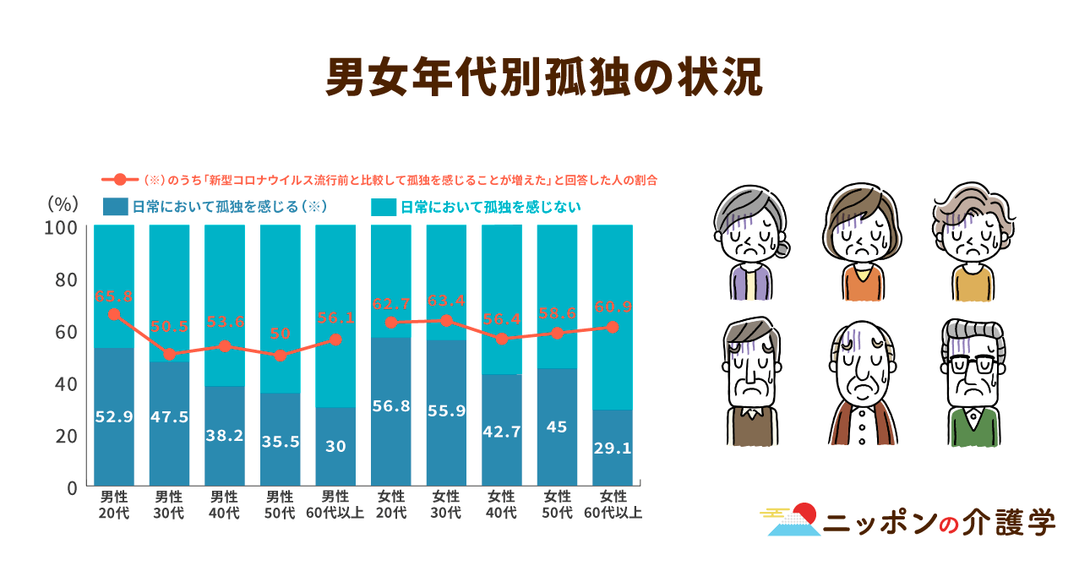

排泄障害が生じた要介護者に対しては、在宅介護の場であれば主に家族介護者がケアを行う必要があります。

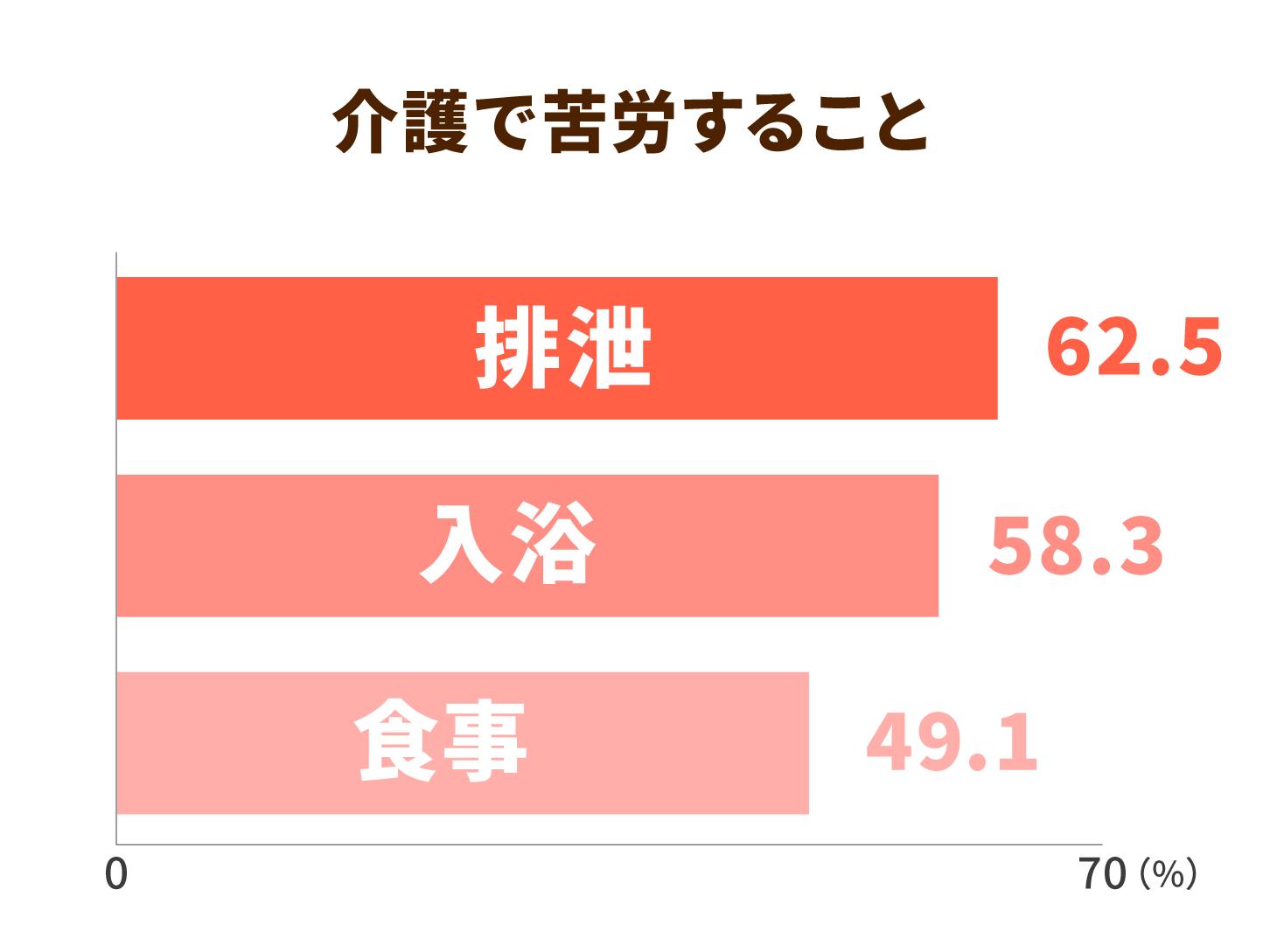

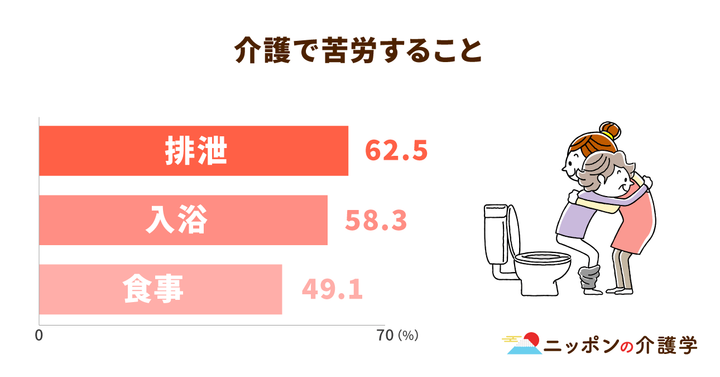

排泄の介護には排泄時の付き添いやオムツの交換などが含まれますが、排泄物の処理や臭いなどの苦労が伴い、食事や入浴の介護などに比べてストレスが溜まりやすいです。

内閣府が在宅介護経験者696人を対象に行った調査によると、高齢者を介護する上で「苦労したこと」を尋ねたところ、最多回答となったのが「排泄(特に排泄時の付き添いやおむつ交換など)」で、全回答の62.5%を占めています(複数回答)。

排泄予測機器を導入すれば排尿のタイミングが介護者に前もって通知されるため、尿漏れなどの「排泄の失敗」を防ぎやすくなります。

在宅介護の現場で活用できれば、家族介護者の負担を減らすことができます。

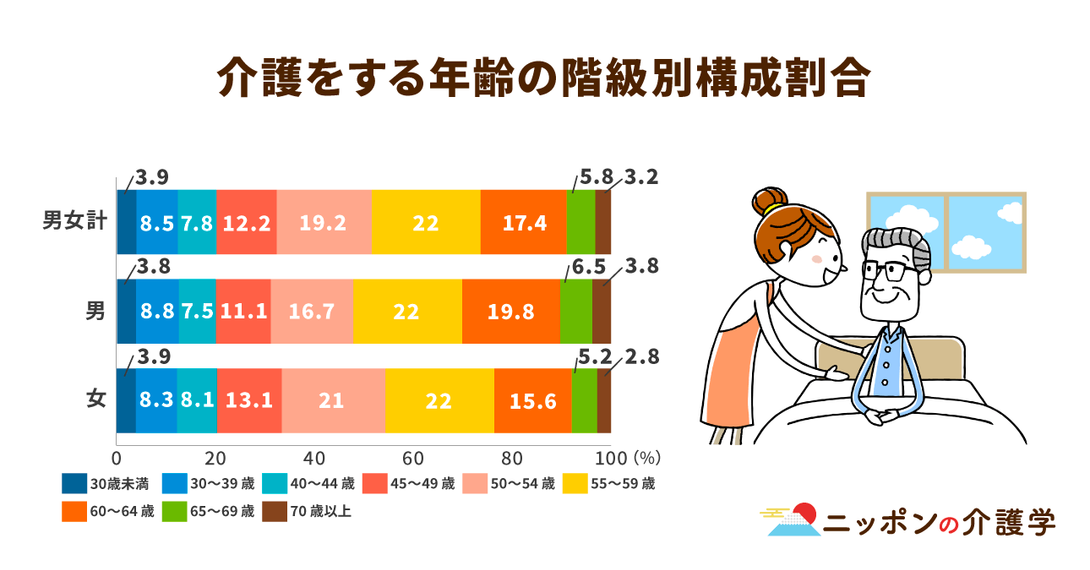

特に老々介護(要介護者と介護者の双方が65歳以上)世帯では、介護する側が介護疲れによって倒れてしまう共倒れが懸念されますが、排泄予測機器によってそのリスクを減らすことにもつながるでしょう。

排泄予測機器に対する留意事項が通知

排泄予測機器が介護保険の「特定福祉用具販売」に追加されたのは2022年4月1日からですが、その1日前の3月31日に、厚生労働省は留意事項について「介護保険最新情報Vol.1059」を通して通知しました。

通知対象は福祉用具専門相談員やケアマネージャーなどの現場関係者です。

厚生労働省は通知の中で、福祉用具の販売事業者に対し、排泄予測機器の販売にあたって利用者の心身状態や生活環境、医学的な所見をしっかり確認するように改めて指示。

特に、「利用者にトイレでの自立による排尿を目指す意思があるのか」「利用者が装着可能か」「利用者と介助者が機器の排泄通知を理解できるのか、トイレまでの移動支援や誘導を行えるのか」についてチェックすべきであると通知の中で明記しています。

さらに厚生労働省は、実際に販売する前に試用期間を設けることを推奨しています。試用期間中は、事業者側が積極的な助言を行うよう努め、もし試用して利用が難しいと判断される場合は、使用中止を助言するよう求めています。

排泄予測機器は腰掛便座や入浴補助用具のような他の特定福祉用具販売の種目とは異なり、使いこなすには一定の慣れが必要です。

厚生労働省としては利用者が適切に利用できるように、福祉用具専門相談員やケアマネージャーが必要なサポートを行うよう求めているわけです。利用者がきちんと活用できるように、サービス提供者側もまた排泄予測機器に対する理解度も高める必要もあるでしょう。

高齢の家族介護者でも使いこなせるかどうかがポイント

普及のカギは高齢の介護者が使用しやすいかどうか

排泄予測機器は一般価格で購入すると、本体・装着シートなどを合わせて5万円近くに上ることもあります。在宅介護において家族が個人負担する金額としては高額であるため、今回の介護保険適用化は家族介護者にとっては大きな朗報です。

しかし、排泄予測機器は介護を直接的に支援する機器ではありません。利用者本人の排尿のタイミングを可視化したり、予測したりするものであり、介護者がトイレへの移動支援や排泄支援をすることは必要です。

もちろん、排泄の失敗を防ぎやすくなるので、その点では介護負担の軽減にはつながります。

ただ、介護者の側がうまく活用する意識を持たなければ、例えば「排泄予測機器から排泄のタイミングの通知が来ていたけど、忙しくて気づかなかった」といった事態が起こりやすくなってしまうでしょう。

この意味で、機器を使用する介護者の側と、それをサポートするケアマネージャーや福祉用具専門相談員との連携が極めて重要になってくるといえます。

特に高齢の家族介護者の場合、最新の機器類の扱いに慣れることができず、「保険適用で安く購入したものの、ほとんど使っていない」という状況も生じかねません。

介護保険適用となる以上、その財源には国民が一律に負担する公費や介護保険料なども含まれています。有効に利用してもらえる体制を整えることが、居宅介護支援事業所や福祉用具販売事業者には求められます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定