政府が目指す「地域共生社会」とは

2020年に介護保険法と社会福祉法が横断的に改正

2020年、社会福祉法と介護保険法などが横断的に改正されました。その背景にあるのは、政府が目指している「地域共生社会」の構築です。

地域共生社会とは、地域住民同士がお互いを支え合える社会のこと。これまで医療や介護分野で、地域一体で高齢者などを支える地域包括ケアシステムの構築を目指してきましたが、さらに住民同士による助け合いを、公的に支援する狙いがあります。

法改正のポイントは次の5つです。

- 1.地域住民の支援ニーズに対応する市町村の支援体制構築

- これまで行われてきた市町村の相談支援などを活かしつつ、地域住民の課題解決のための支援体制を整備するため、政府が市町村に対して財政支援などを行う。

- 2.認知症施策や介護サービス提供体制の整備などを推進

- 認知症施策や地域支援事業における関連データの活用に努力義務を規定し、都道府県・市町村間の情報連携の強化を図る。

- 3.医療・介護におけるデータ基盤の整備

- 先行して整備された医療・介護のデータベース活用を推進する。

- 4.介護人材の確保と業務効率化の強化

- 主に介護事業所の人材確保と業務効率化を推進するため、介護保険事業(支援)計画を義務づける。

- 5.社会福祉連携推進法人制度の創設

- 社会福祉連携推進法人制度を創設し、相互の業務連携を推進する。

地域共生社会が求められる背景

地域共生社会の考え方は、今後の社会保障制度の土台になるようなものです。

かつて日本では、住民がさまざまな困難に直面しても各地域で助け合いをしていました。しかし、核家族化や高齢化などが進展したことで、地域によるつながりが希薄になり、公的支援が必要な人が増えています。

例えば、一人暮らしの高齢者や困窮世帯の子どもなどの増加が挙げられます。

こうした社会構造の変化に、これまでの縦割り行政で対応することは難しくなっています。そのため、各機関が連携して、分野を超えた支援体制の構築が必要となっています。

国が求める地域のあり方

これまで行われてきた支援事業

政府は、これまでにも住民の地域生活を支えるため、いくつかの支援事業を促進してきました。具体的には、事業を市町村が担い、政府はそれに対する補助金を助成するといった方法です。

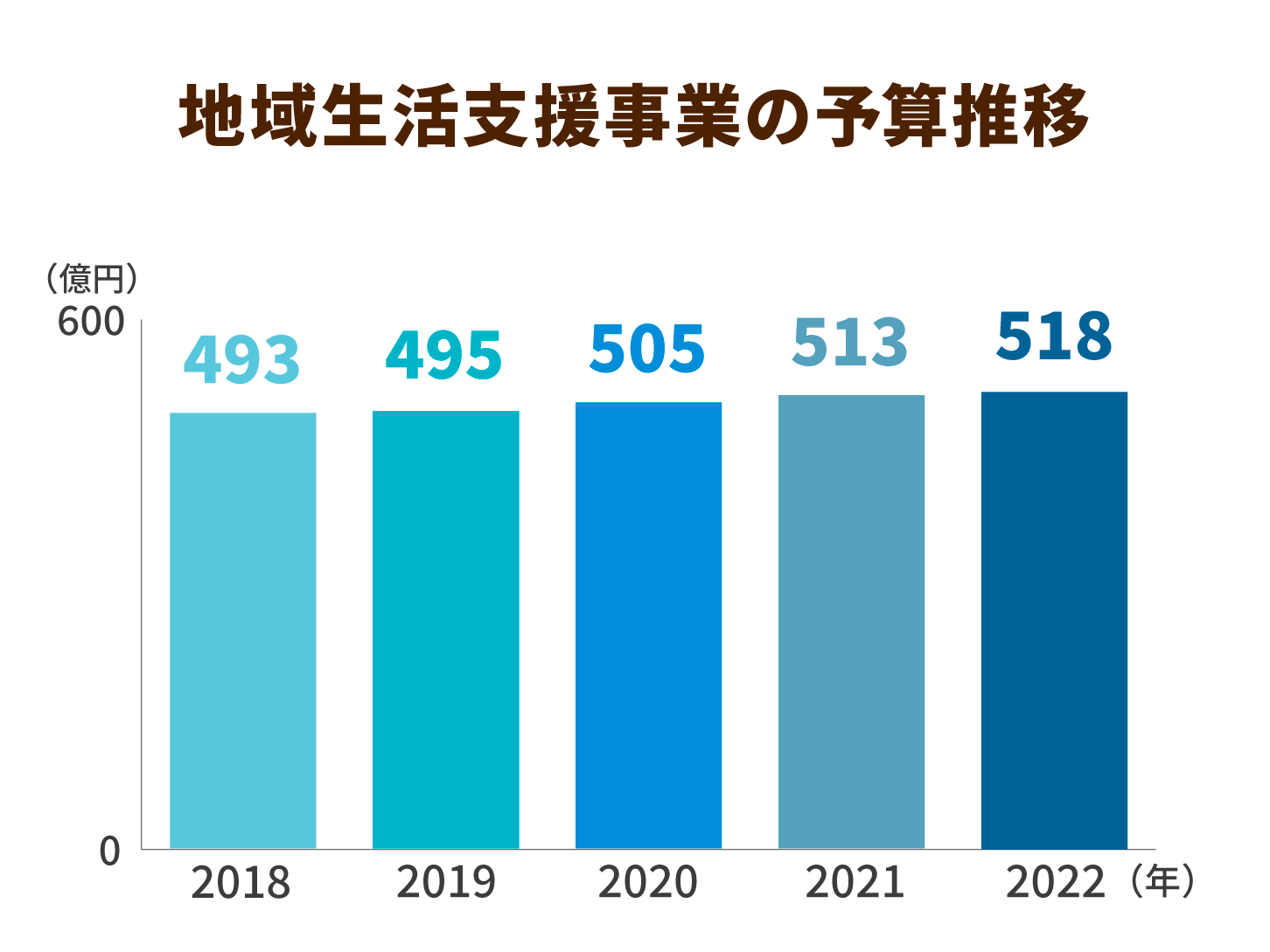

その予算は、事業を開始した2018年から2022年に至るまで25億円増加されています。

これまでに行われている主な支援事業は次の通りです。

- 地域活動支援センターの設置

- 障がい者などを支援する機関。2020年10月時点で、全国2,849ヵ所に設置されています。

- 移動支援事業

- 障がいなどを抱えていることで、屋外での移動が困難な人を支援する事業。支援者がマンツーマンで移動を支援する個別支援型や、福祉バスの巡回と移動支援を一体的に実施する車両移送型などの支援が実施されています。

- 日常生活用具給付等事業

- 介護・訓練などに使用する用具や在宅療養に必要な用具を市町村が貸し出す事業です。

これまで生活支援事業は、主に障がい者が想定されていました。しかし、新たに「地域共生社会の実現」が加えられたことで、高齢者から子ども世代に至るまで、幅広い対象を支援する体制の構築が義務づけられるようになりました。

今、必要とされる社会的孤立への支援

特に支援が必要とされるのは「社会的孤立」になっている人です。「家族やコミュニティとはほとんど接触がない」という状態を指しており、「孤独」とは区別されています。

みずほ総合研究所によると、社会的孤立には4つのリスクがあると指摘されています。

- 1.自己認知が適切にできなくなる

- 他者からみると明らかに困窮していて、支援が必要だと考えられるだったとしても、本人は不安を感じておらず、支援の必要性を感じない状態になることがあります。

- 2.生きる意欲や働く意欲が低下する

- 「誰かのために」という動機がないと、働く意欲が湧きにくくなるとされています。そのため、他者とのかかわりがなかったり、婚姻していないと意欲が低下するリスクが高まります。

- 3.社会的サポートとつながりにくい

- 社会的に孤立している人は、公的な支援につながりにくいことが多いとされています。

- 4.対処の遅れにより問題が深刻化する

- 例えば、軽い症状のうちに支援につながればすぐに回復する病気であっても、対処が遅れることで重症になってしまうケースなどが起きやすいとされています。

高齢の生活困窮者を支援する必要性

未婚の60代は社会的孤立が深まる

社会的孤立には主に4つのタイプがあるとされています。

- 話す人がいない「会話の欠如型」

- 頼れる人がいない「受領的サポートの欠如型」

- 誰にも手助けをしない「提供的サポートの欠如型」

- 地域のグループに参加しない「社会参加の欠如型」

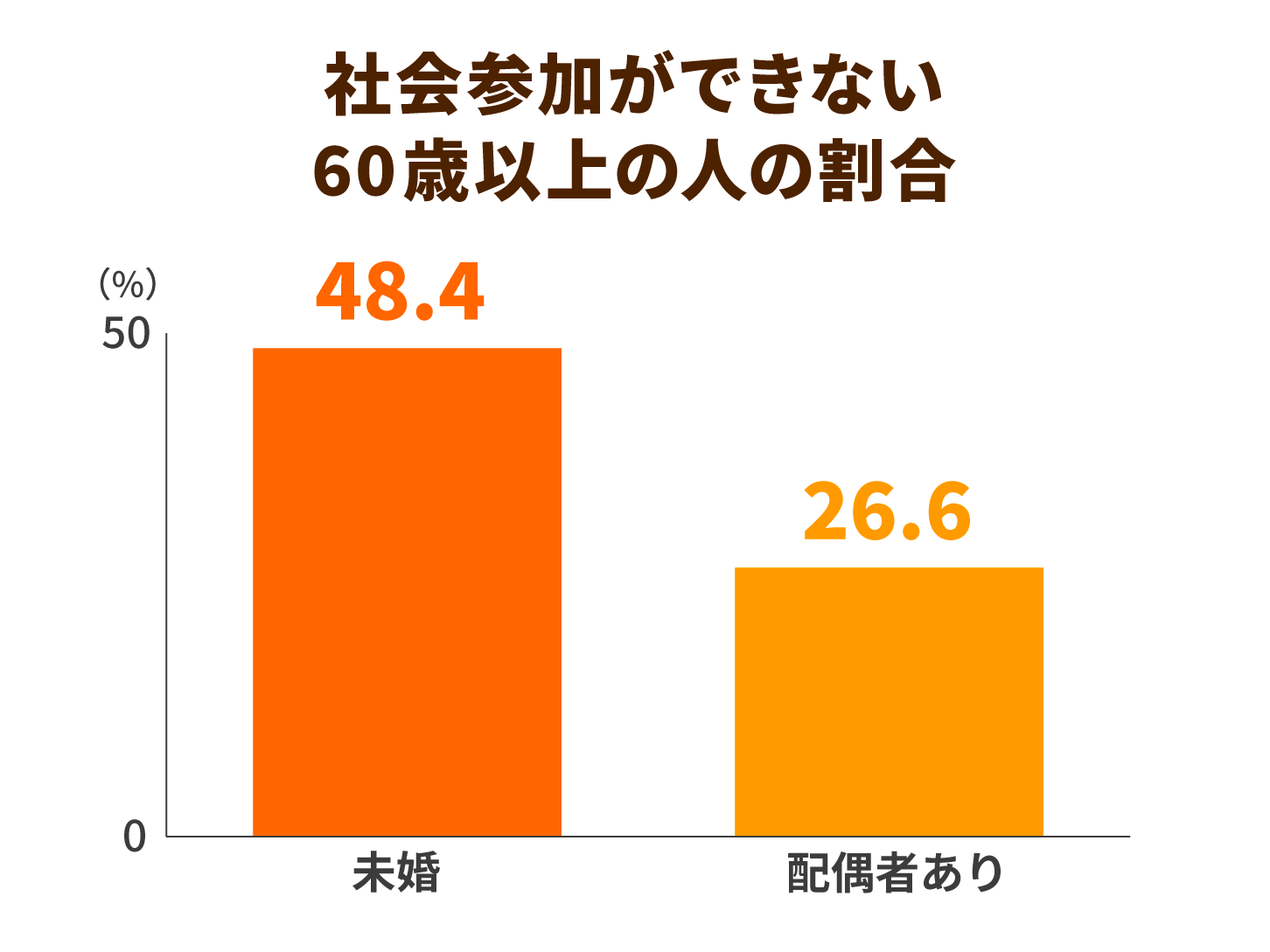

こうした状態になる原因は、主に貧困や未婚などが関連していると考えられています。実際にみずほ総合研究所の調査によると、60歳以上で未婚の人は相対的に社会的孤立の状態になりやすいことが示唆されています。

例えば、60歳以上で社会参加ができない人は、未婚だと48.4%なのに対し、配偶者がいると26.6%と低くなります。

介護や社会福祉サービスのはざまを埋める

社会的孤立状態になった人を支援するためには、地域でいち早く発見して適切な支援につなげることが大切です。

これまでの社会福祉は、支援を必要とする人が申請しなければ公的サービスを受けられませんでした。

しかし、社会的孤立など、支援が難しい状況にある人を支援するためには、民生委員や児童委員、ソーシャルワーカーを始め、企業や商工関係者などが連携して見守り活動を行う必要があります。

しかし、現行の介護保険法や社会福祉法だけでは、対象者が限られていたり、支援が限定的だったりするため、適切な支援やスムーズな支援ができないケースがあります。

そこで、法律やサービスの制度を超えた包括的な支援を実施するため、市町村は地域共生社会に向けた取り組みを行うことが義務づけられたのです。

地域共生社会の理念や考え方は、今後の社会保障に不可欠です。まだ法改正から間がなく、具体的な取り組みがどのように行われるのかは定かではありません。住んでいる市町村の動向に注目してみましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定