新たな老後の住まいとして「高齢者向けシェアハウス」に注目が集まる

高齢者向けシェアハウスとは?

現在、老後の新たな住まいとして高齢者向けシェアハウスに注目が集まっています。もともとシェアハウスとは、他人同士が家事・費用を分担して共同生活を送る住まいのことです。

一人当たりの家賃を抑えられるので、若者・学生の間で住む場所を探す際の選択肢として一般化しつつあります。

これが近年では、高齢者が共同生活を送る住まいとして、入居対象を高齢者に絞ったシェアハウスが多数登場し、人気を集めているのです。

具体的な入居要件はシェアハウスごとに違いますが、共同生活を送るという性質上、アクティブシニア向けの物件がメインとなっています。

高齢者向けシェアハウスは2022年現在、制度上の定義や設立要件などはありません。一般的には、一戸建てをシェアする形式を取っている場合、あるいは共用部がある集合住宅の一室に住む形式を取っている場合に、高齢者向けシェアハウスと呼ばれます。

住む場所は一戸建て、集合住宅のどちらのタイプもありますが、全体としてみると、戸建てタイプの物件が多いようです。

注目を集める背景にある単身高齢者の増加

複数人が集まって共同生活を送る高齢者向けシェアハウスの人気が高まっている背景には、単身高齢者の増加があります。

高齢者が一人暮らしをする場合、日常生活やいざというときへの不安がどうしてもつきまといます。例えば、屋内の火の始末や家の戸締りなども、一人暮らしだとうっかり忘れてしまう可能性は十分にあり得るでしょう。

また、風邪・持病で体調を崩したときに、日用品や食材の買い出しなどを代わりに行う人がいないので、生活状態が悪化する恐れもあります。

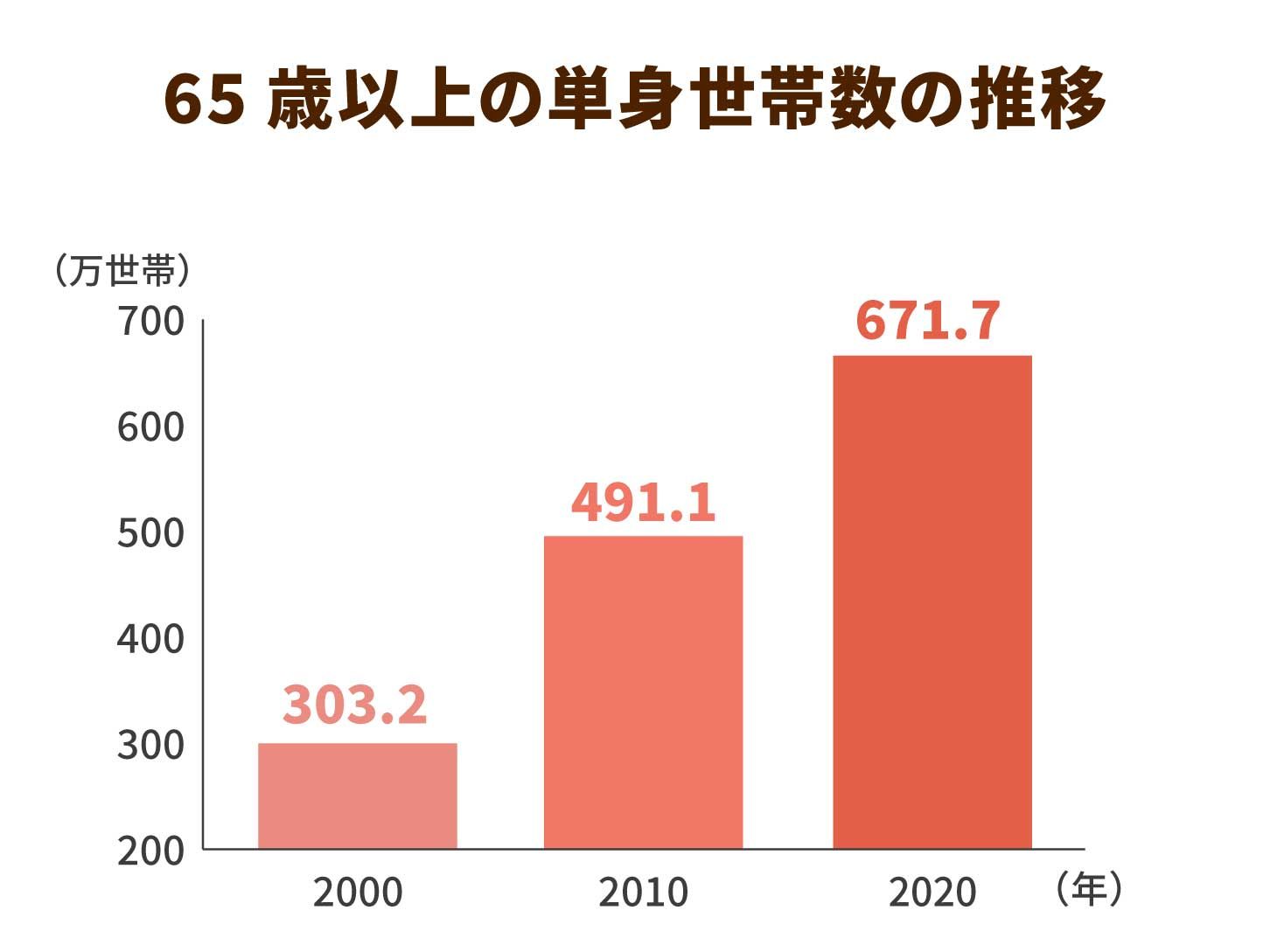

内閣府の『令和4年度版高齢社会白書』によれば、65歳以上の単身世帯数は年々増加し、2000年当時は303.2万世帯でしたが、2010年には491.1万世帯、2020年には671.7万世帯と急速に増加しつつあります。

65歳以上の単身世帯数の増加に伴い、不安なく生活できる住環境への転居を望む高齢者も年々増えていると考えられ、その場合の入居先の選択肢の一つとして、高齢者向けシェアハウスに注目が集まっているわけです。

高齢者向けシェアハウスならではのメリット、デメリットとは?

家賃が安く、同世代と楽しく過ごせる

高齢者向けの住まいとしては、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど複数の選択肢がありますが、高齢者向けシェアハウスならではのメリットがあります。

一つは家賃、生活費の安さです。一戸建てを一人で借りると高額ですが、複数人でシェアすると一人当たりの家賃額は格安です。一般的な相場観としては、他の入所施設の7割ほどの負担で済みます。また、水道光熱費も分担できるので安いです。

さらに高齢者向けシェアハウスでは、テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電類は共同で使用するのが前提なので、引越しにあたって新たに購入する必要がありません。

また、入居者同士の交流がしやすいのも高齢者向けシェアハウスの大きな特徴です。

ユニットケア型の施設であれば、他のタイプの入所施設でも入居者同士で共同生活を送ることになります。しかし、そうした施設はグループホームやユニット型特養など、基本的に認知症の人や要介護認定を受けた人向けの施設がほとんどです。

一方、高齢者向けシェアハウスはアクティブシニアが共同生活を送る場です。他の入居者と友人関係を作り、買い物や映画、観劇、コンサートなどに出かけたりして、日々楽しく過ごせます。

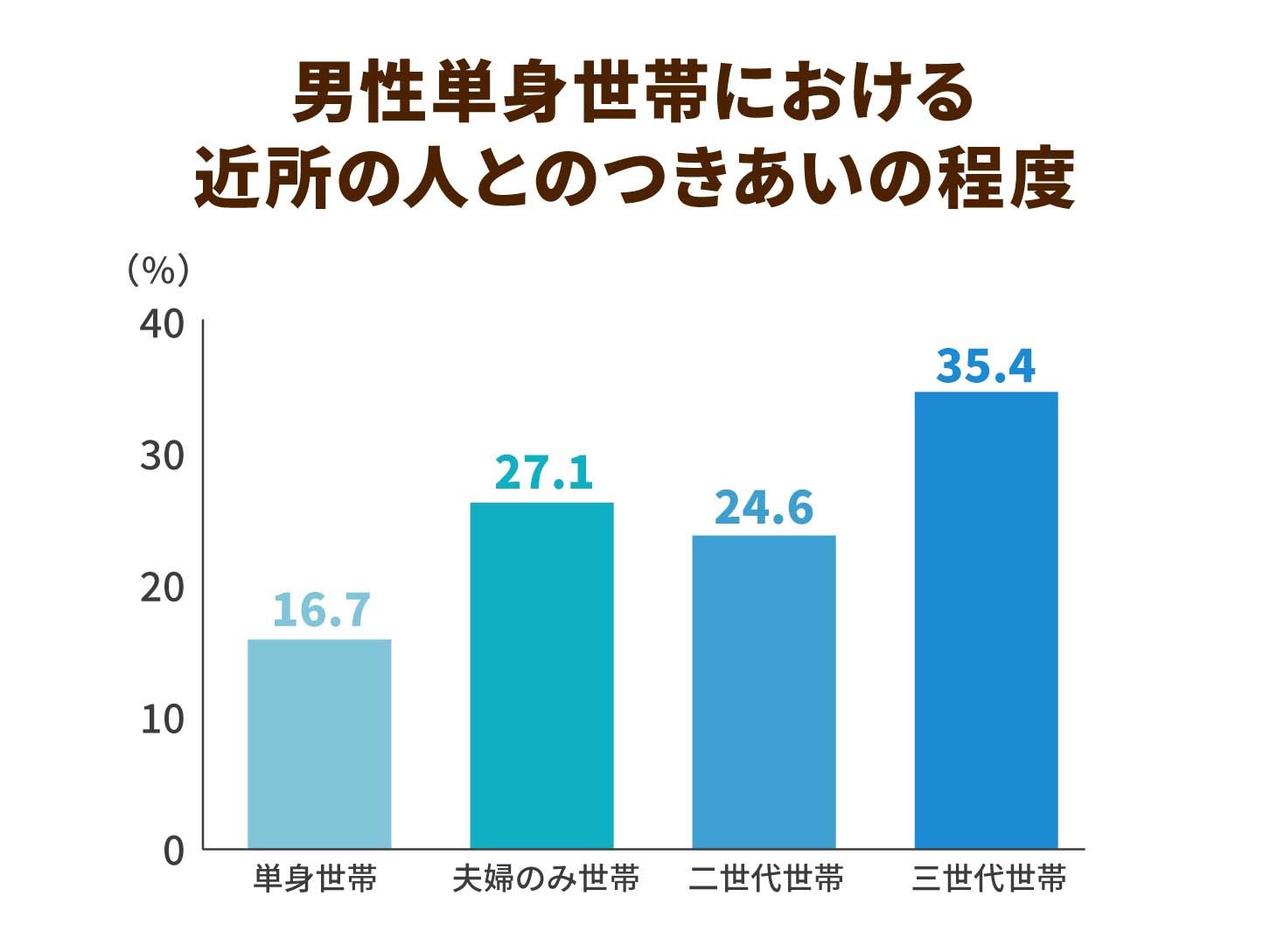

元気な人であっても単身世帯、特に男性高齢者の場合だと、自宅住まいでは周囲の人との交流の機会は少ないのが実情。『令和元年版高齢社会白書』では、男性単身世帯は夫婦世帯や二世代・三世代世帯に比べて、「(近所の人と)親しくつきあっている」人の割合が少ないとのデータが示されています。

高齢者向けシェアハウスであれば、共同生活を通して入居者同士で日々交流しながら生活できます。会話の量が増えるので、認知症の予防効果も期待できるでしょう。

人間関係のトラブルが起こりやすく、バリアフリー不十分な物件も

一方で、高齢者向けシェアハウスにはデメリットもあります。

その一つは、同居する入居者同士の距離感が近く、人間関係のトラブルも起こりやすいという点です。

入居後は価値観の異なる人同士で家事を分担することになりますが、高齢者の場合、自分なりの生活スタイル・家事の手法に慣れていて、それを入居後も行おうとします。

その場合、他の入居者が自分の慣れ親しんだものとは異なる方法で家事に取り組むと、苦言を呈したくなることも多いようです。例えば料理の味付け、掃除の仕方などがその典型として挙げられます。

高齢者向けシェアハウスでは、入居者同士が毎日顔を合わせることになるため、いったんこじれると生活上のストレスが大きいです。

また、バリアフリー化が不十分な施設も少なくありません。介護を想定していない建物を活用しているケースが多く、その場合、足腰が弱くなってくると転倒による怪我のリスクが高まります。

また、そもそも介護施設ではないため、介護用の設備や備品の用意に限界がある施設が多いです。

高齢者向けシェアハウスに期待される役割とは

社会問題となっている孤立死を防ぐ役割も

高齢者向けシェアハウスには、社会問題の解消という側面でも大きな期待が持てます。その社会問題とは、高齢世代の孤立死の増加です。

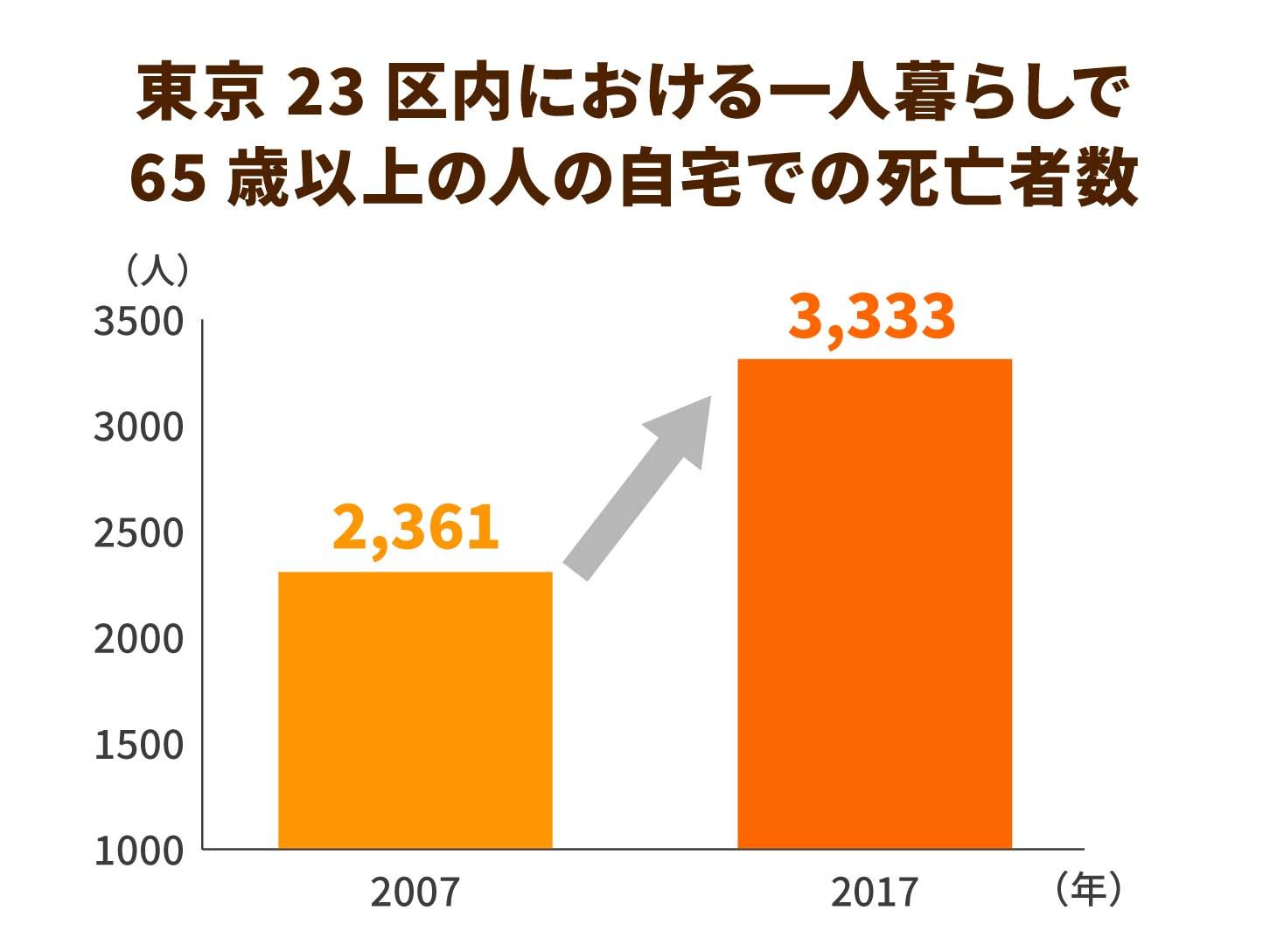

『令和元年高齢社会白書』によると、東京23区内における「一人暮らしで65歳以上の自宅での死亡者数」は、2007年当時は2,361人でしたが、10年後の2017年には3,333人まで増えました。

高齢化の進展に伴い、10年の間に東京23区内だけで1,000人近くも増加しているのです。

老人ホームに入れば孤立死は防げますが、金銭面などが理由となり躊躇する人も少なくありません。

「まだ介護は必要ないから」「老人ホームに入りたくない」と思って自宅で生活している内に、急な持病の悪化や心臓発作・脳卒中などの発作、転倒により動けなくなるなどの事態が生じ、孤立死に至る恐れがあります。

一方、高齢者向けシェアハウスは費用が安めで、より入居しやすいです。

また、入居者同士の交流の中で見守りをし合えるので、入居中に問題があればすぐに気づいてもらい、必要な対応を取ってもらえます。最近では介護職が常駐し、見守り・管理を行っている施設も増えつつあるようです。

介護職の勤務先としても注目されるも、注意すべき点が

高齢者向けシェアハウスは介護施設ではないので、直接介護保険サービスは提供されません。この点では住宅型有料老人ホームやサ高住(一般型)などと同じといえます。

しかし、館内に高齢者の生活を見守り支援を行うための介護職が常駐しているシェアハウスも多く、介護職向けの求人も多いです。介護職の新たな就職先の選択肢としても、高齢者向けシェアハウスの注目度は高まりつつあるわけです。

ただし、介護職として勤務する場合、注意すべき点もあります。

一つは、入居者に人間関係のトラブルが起こりやすいことに注意が必要です。入居者の生活を支える常駐スタッフとして、穏便な関係性の中で生活を維持できるように調整役としての役割が求められます。

また、他の入所施設と同様、虐待についても問題視されており、先日はこの点が2024年度の介護保険制度改正について検討する審議会においても議題に上りました。虐待は絶対に行わないとの意識を強く持つことが重要です。

今回は人気が高まりつつある高齢者向けシェアハウスについて考えてきました。高齢化が進む中で入居を希望する人は増えていくと予想され、空き家を活かすという点からも、施設数は今後さらに増えていくのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定