介護施設における見守りセンサーの現状

見守りセンサーの種類と特徴

介護施設における見守りセンサーは利用者の安全を守るだけでなく、介護職員の負担を軽減するためにも重要な技術です。これらのセンサーにはさまざまな種類があり、特定の目的や環境に合わせて利用していきます。

例えば、部屋全体を見渡すことができる天井埋め込み型センサーは、利用者の動きを正確に追跡することが可能です。これは、夜間に利用者がベッドから離れる動きを検知することができます。

一方、ベッド設置型センサーは、利用者の睡眠パターンやベッドからの離脱を検知するのに適しています。不眠症や夜間の頻繁な目覚めなど、睡眠に関する問題を把握する際には非常に役立ちます。また、ドア設置型センサーは、利用者が部屋を出入りする際にアラートを発することで、施設内での利用者の安全性向上に寄与します。

このような見守りセンサーは、単に動きを検知するだけでなく、利用者の生活リズムや健康状態の変化を把握するための貴重なデータを提供します。ある利用者が普段と異なる時間に活動を始めたデータを取得した場合、何かしらの問題を疑ったりと、利用者の生活の質を向上させるだけでなく、介護職員にとっても効率的かつ効果的に働くための支援を提供するのです。

見守りセンサー導入のメリット

介護施設における見守りセンサーの導入は、介護職員の労働環境改善や利用者の安全性確保に大きなメリットをもたらします。特に、夜間の見守り業務においては、人員配置基準の緩和が期待されています。それだけでなく、利用者の異常をいち早く検知できることで、介護職員の夜勤業務の負担が軽減され、より効率的な介護が可能となるでしょう。

バイタルチェック機能を備えた見守りセンサーの場合は、入居者の心拍数や呼吸数、離床状況などのデータをリアルタイムでチェックできるため、体調の急変や徘徊などのリスクを早期に察知できます。このような機能により、介護職員は入居者の健康状態を常に把握でき、必要に応じて迅速に対応することが可能になります。

介護施設向けの見守りセンサーは、介護サービスの質の向上、介護職員の労働環境改善、そして最も重要な利用者の安全の確保に貢献します。そのため、見守りセンサーの導入は介護施設にとって重要な投資と言えるでしょう。

導入施設の声

介護施設における見守りセンサーの導入は、多くのメリットをもたらし、実際に導入した施設からの肯定的なフィードバックが寄せられています。導入後の効果として、介護職員の負担軽減や利用者の安心感向上が挙げられています。

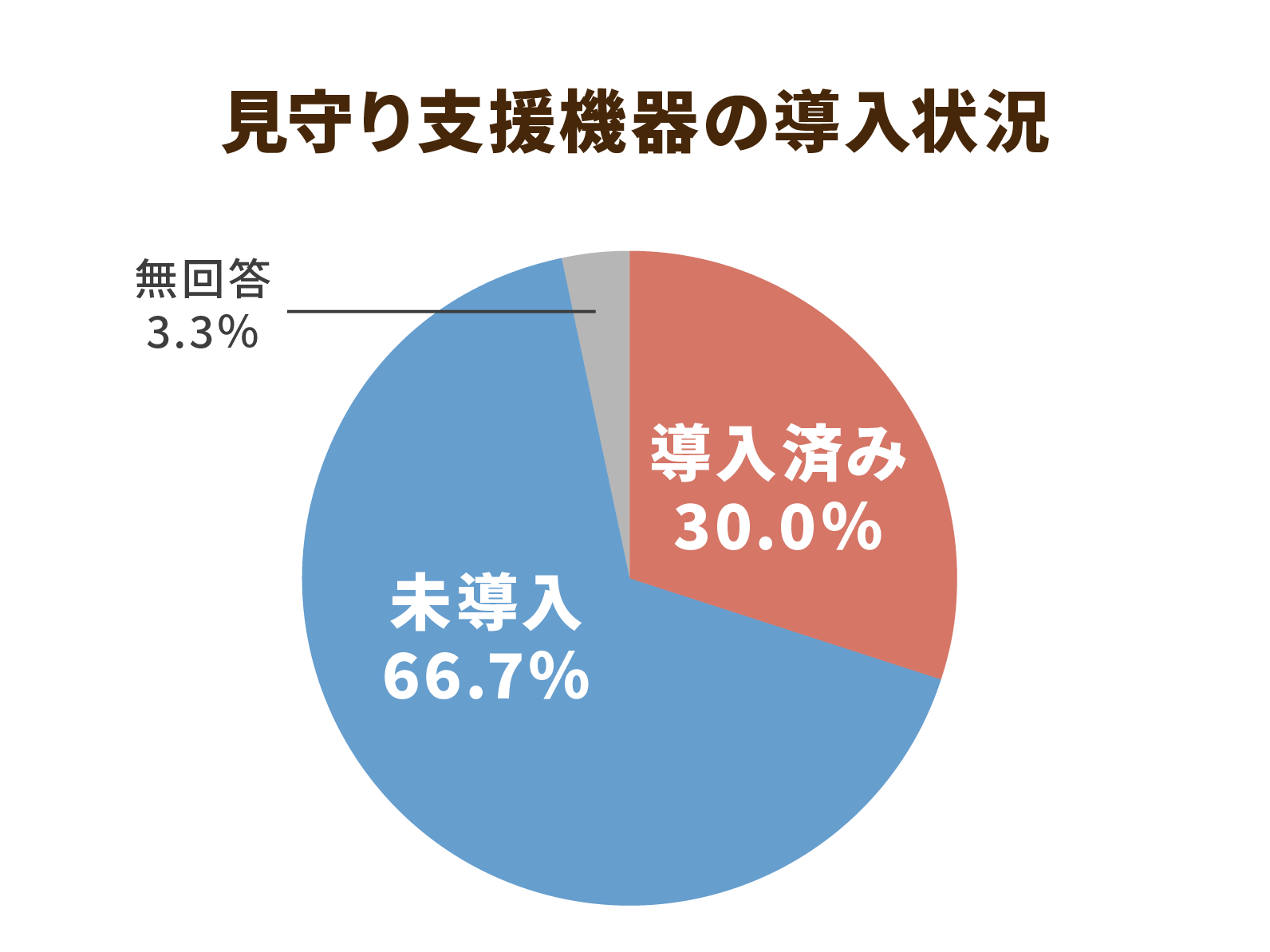

また、厚生労働省の調査によると、約30%の事業所が介護施設向け見守りシステムを導入しており、そのほとんどがほぼ毎日利用しています。

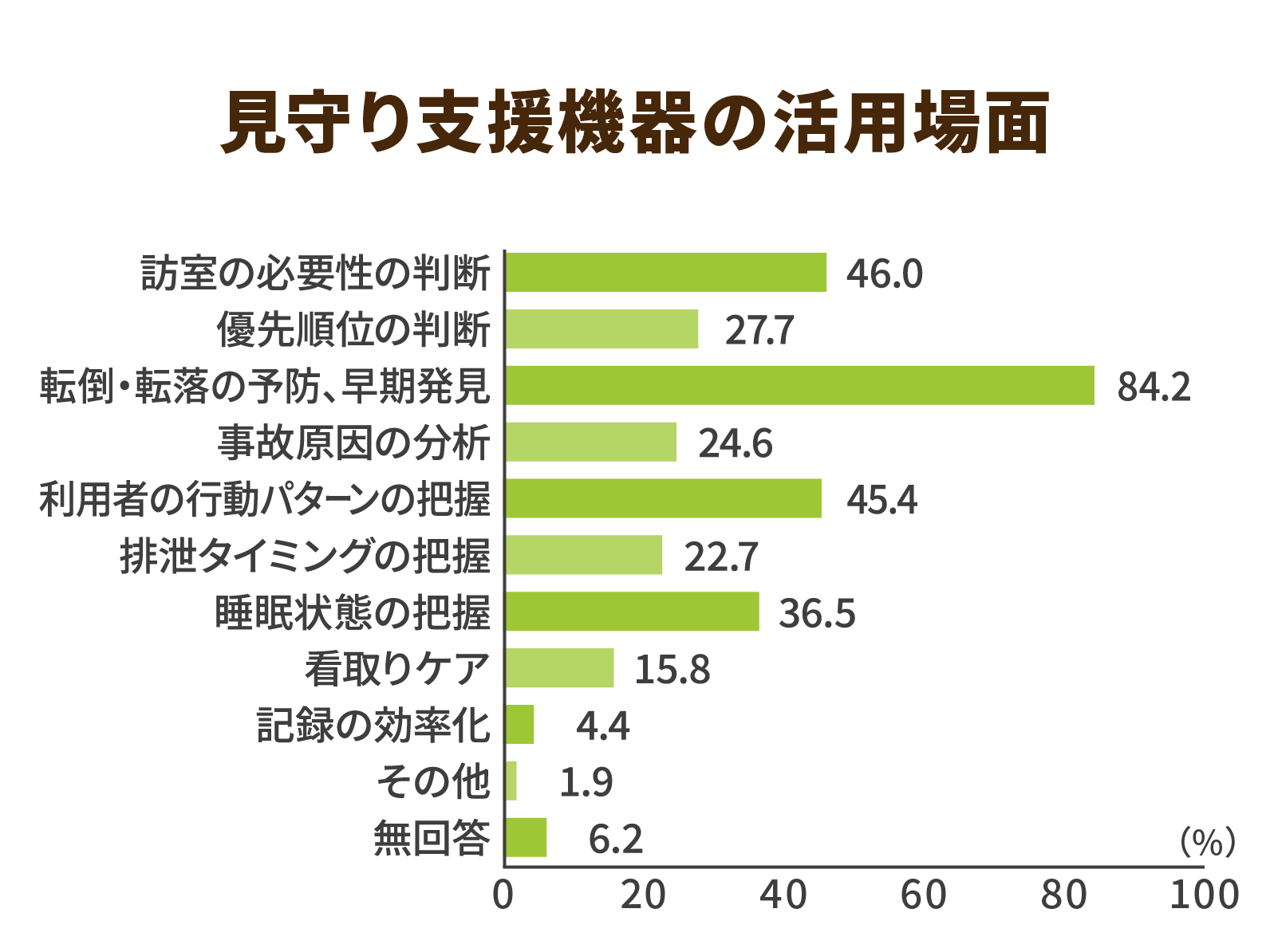

導入している施設では、転倒・転落の予防として活用しているケースが多く、そのほかにも訪室の必要性の判断や利用者の行動パターンの把握するのに役立っています。

さまざまな場面で見守りシステムが活用されており、介護業務の効率化に貢献しているといえるでしょう。

見守りセンサー導入の課題と対策

倫理的配慮とプライバシー保護

見守りセンサーの導入にあたっては、利用者の安全確保とプライバシー保護のバランスを考える必要があります。健康に関するデータは非常にセンシティブな個人情報であり、その取り扱いには最大限の注意が必要です。データの流出や不適切な利用は、利用者や家族からの信頼を失う原因となります。そのため、データは介護サービスの改善にのみ使用し、利用者の同意を得て透明性を保つことが重要です。

プライバシー保護と倫理的配慮は、見守りセンサーを介護施設に導入する際に重視されるべき点だと言えます。利用者のセンシティブな情報を保護しつつ、安全と自立を支援する技術の適切な活用が、介護サービスの質の向上につながるでしょう。

人手不足解消への期待と現実

介護施設での人手不足は深刻な問題です。特に夜勤は、限られたスタッフで多くの利用者を見守る必要があり、職員の負担は非常に大きいです。見守りセンサーなどの技術を導入することで、職員の業務効率化と負担軽減が期待されますが、導入にはいくつかの課題があります。

赤外線距離センサーを用いた予測型見守りシステムを例にすると、このセンサーによって高齢者の危険動作を検知し、その情報が介護職員に自動的に通知されるようになります。職員は利用者の状態をリアルタイムで把握し、迅速に対応できるようになりますが、実際には複数階建ての施設や電波状況が阻害されやすい施設など、物理的・環境的な制約によって効果的な活用が難しい場合もあります。また、見守りセンサーからの反応をキャッチするデバイスを常に持ち歩く必要がある場合もあるため、デバイスの破損リスクや、全職員が機器を適切に使いこなせるわけではないという課題も存在します。

効果的に活用していくためには、技術の導入だけでなく職員研修や環境整備にも投資し体制を整えることも重要となってくるでしょう。

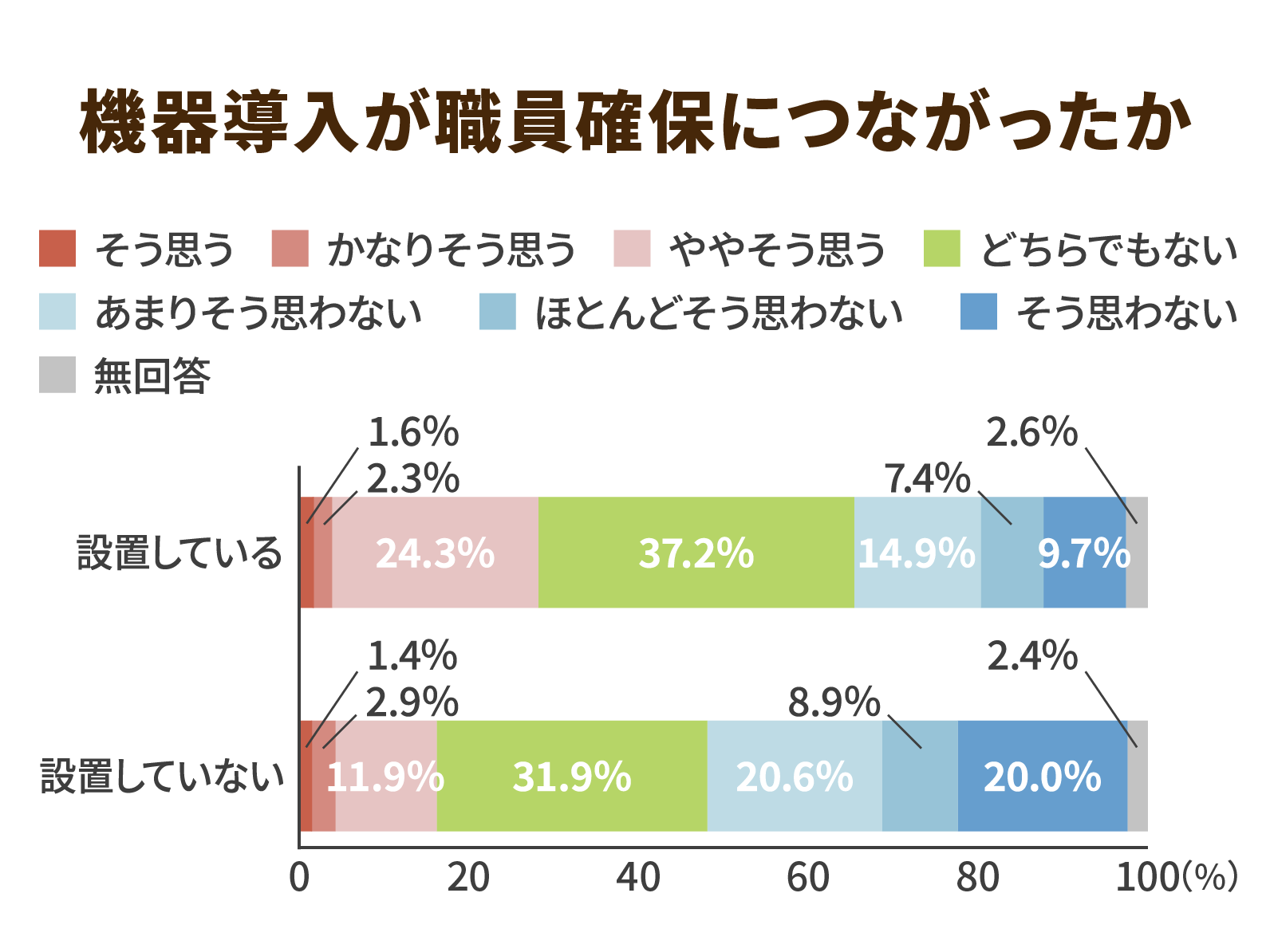

厚生労働省の調査によると、機器の導入によって職員確保につながったと回答した施設の割合が導入していない施設よりも多いというデータもあります。

職員の負担を減らし職員の離職を防ぐという意味でも、導入することのメリットはあるでしょう。

技術的課題の克服と未来への一歩

技術的な課題としては、センサーの種類とその適切な利用、データの正確な解析、そして介護保険の適用範囲の理解が挙げられます。

介護施設での見守りセンサーの導入は多様な機器が存在し、それぞれが異なる機能を持っています。これらのセンサーは高齢者の安全と自立支援に貢献する一方で、誤報の発生や、通知があった際の適切な対応の遅れなど、技術的な課題も伴います。介護職員がこれらの技術を最大限に活用するには、センサーからのデータを適切に解析し、対応の優先順位や緊急度を判断する必要があります。また、見守り機器と身体拘束の関係性について理解することも重要でしょう。

技術的な課題を克服するには、機器の正確な設定、スタッフに対する十分な研修、そしてデータ解析能力の向上が求められます。また、導入と運用には、技術者と介護職員間の連携も不可欠です。効果的に活用することによって、高齢者の生活の質の向上と介護職員の業務効率化を両立させることが可能となるのです。

見守りセンサーの未来と介護業界への影響

技術進化による見守りセンサーの変化

近年の技術革新は、介護業界における見守りセンサーの機能と役割を大きく変えつつあります。介護ロボットの開発によって、高齢者の自立支援や介護職員の負担軽減に貢献するさまざまな機能を備えた製品が誕生しています。口腔ケア支援ロボットや介護業務支援ロボットなど、日常生活のサポートから介護記録の管理まで幅広い分野での活躍が期待されるでしょう。

この技術進化の背景には、日本の人口高齢化と介護職員不足の深刻化があります。政府も介護ロボット開発・導入促進事業などを通じて民間の開発事業をサポートしており、今後ますます加速していくことが予想されるでしょう。介護ロボット開発においては、移乗介助や移動支援、排泄物処理などが重点分野とされており、これらの技術は介護現場の新たな標準となりつつあります 。

IoTセンサーを活用した見守りシステムは、独居高齢者の安全を守るための有効な手段として注目されており、孤独死の防止にも技術が貢献しています。例えば、NTT東日本の実証実験では、IoT見守りセンサー「LASHIC」を使用し、高齢者の生活リズムの乱れや熱中症の予兆を早期に察知できています。このような技術の活用により、社会全体で高齢者を見守る体制づくりが進められています 。

一方、技術の進化によって介護業界が直面する課題は、コストの問題や心理的な障壁です。「心がない」と感じられる介護ロボットに対する抵抗感や、高額な導入費用がネックとなりますが、これらの課題も技術の進化と社会の支援によって解決されつつあります。

技術進化による見守りセンサーの変化は、介護業界にとってプラスの影響を与えています。技術と人間の両方の強みを活かした介護の提供が、今後の介護業界の発展を支えることになるでしょう。

社会に与える影響と将来展望

介護業界は、日本の人口動態の変化に伴い、大きな転換期を迎えています。高齢化社会の進行は、介護需要の増加という形で介護業界に大きな影響を及ぼしています。現在、日本の総人口に占める高齢者の割合は上昇傾向にあり、2025年には3人に1人が高齢者になると予測されています。このような社会の動きの中で、介護サービスの市場規模は拡大し続ける見通しです 。

同時に、介護業界は人手不足という深刻な課題を抱えています。2025年には30万人以上の介護職員が不足すると予測されており、この傾向はさらに大きくなると考えられています。この課題に対処するため、介護保険制度の見直しや、AIやIoTを活用した介護技術の発展が期待されています。介護予防分野の拡大により、新たなサービスや資格が登場することも、この大きな課題を解決していく要因の一つかもしれません。

介護業界は、これからも社会的な需要の高まりとともに、さまざまな技術革新や制度改革を通じて発展していくことが求められます。その過程で、介護を必要とする人々の生活の質を向上させ、より人間らしいケアを実現することが業界全体の目標となるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定