有料老人ホームと特養の基本的な違い

施設の特徴と運営主体の違い

高齢者介護の世界で働くことを考える際、まず理解しておきたいのが施設の種類による違いです。特別養護老人ホーム(特養)と有料老人ホームは、どちらも高齢者向けの介護施設ですが、その性格は大きく異なります。

大きな違いのひとつとして運営主体があげられます。特養は自治体や社会福祉法人が運営する公的施設で、福祉的な色彩が強いのが特徴です。一方、有料老人ホームは主に民間企業が運営する民間施設として位置づけられています。

この運営主体の違いから、それぞれの施設が目指す方向性も変わってきます。特養は要介護度の高い高齢者や低所得者の保護・支援に重点を置いており、国からの補助金や税制優遇を受けることで、入居者の費用負担を低く抑えることが可能です。そのため、全国一律の水準で安心できるサービスを提供することに主眼が置かれています。

対照的に、有料老人ホームは経営の視点から多様なニーズに応えるサービス提供に力を入れています。入居条件や提供サービスの幅が広く、施設によって費用設定もさまざまです。民間の創意工夫によって特色ある暮らしを提案することが重視されており、利用者を「お客さま」として手厚くもてなす施設も少なくありません。

つまり、公的資金の支援を受けて安定したサービスを提供する特養と、民間企業の柔軟性を活かして個性的なサービスを展開する有料老人ホームという構図になっているのです。

入居者の特徴と介護度の違い

特養と有料老人ホームでは、入居対象の高齢者に違いがあります。

特養は原則として要介護3以上の65歳以上の方が入所対象で、常時介護が必要な重度の要介護高齢者を受け入れています。そのため、職員には高度な介護技術と専門知識が求められることになります。

一方、有料老人ホームの入居条件は施設ごとにさまざまで、60~65歳以上であれば自立している健康な方から要支援・要介護の方まで幅広く受け入れ可能な場合があります。

例えば「介護付き有料老人ホーム」では介護度の高い方も入居できますが、「健康型有料老人ホーム」は自立した方向けといった具合に、種類によって対象が大きく異なるのです。

要介護度の面から見ると、特養は常に手厚い介護を必要とする方の生活の場であり、有料老人ホームは介護度に幅のある多様な高齢者の暮らしを支える場と言えるでしょう。

職員配置基準の違い

介護現場で働く際に日々の業務量や職場環境に直接影響するのが、職員配置基準の違いです。有料老人ホームと特養の人員配置の違いも合わせて確認しておきましょう。

特養は介護保険法に基づく介護老人福祉施設として、人員配置基準が厳格に定められています。介護職員については入居者3人に対して1人以上を配置すること(3:1以上)が最低条件です。

同様に、介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)でも基本的な基準は入居者3人につき職員1人以上と定められており、この点では両者に大きな違いはありません。

しかし、有料老人ホームの場合は施設独自に手厚い介護体制を敷いているところも多く見られます。基準を上回る「2.5:1」や「2:1」の人員配置で質の高いケアを提供している施設もあり、民間企業ならではの特色を打ち出しているケースがあります。

特養は公的施設であるため人員基準順守は必須で、基準を満たさない場合は入居者を定員通り受け入れられない仕組みになっています。

また、看護職員の配置も義務付けられており、日中は看護師が常勤し、夜間帯はオンコール対応が一般的です。管理栄養士や生活相談員の配置基準も定められています。

総じて、特養は法定基準に則った安定した人員配置が特徴で、有料老人ホームは基準を満たしつつ施設ごとに特色あるスタッフ体制を整えている点が違いと言えるでしょう。

有料老人ホームと特養で働くメリット・デメリット

有料老人ホームで働くメリット・デメリット

有料老人ホームでの勤務を検討する際、まず理解しておきたいのがそのメリットとデメリットです。それぞれの特徴を把握することで、自分に適した職場環境かどうかを判断できるでしょう。

- メリット

-

有料老人ホームで介護職として働く最大の利点の一つは、業務上の身体的負担が比較的軽い傾向があることです。入居者には要介護度の低い方や自立度の高い方も多いため、特養に比べて身体介助が少ない場合もあり、腰痛などのリスクを抑えて働けます。

また、利用者を「お客さま」として手厚くもてなす施設も多く、接遇マナーやコミュニケーション能力が身につきやすい環境が整っています。サービス業としての視点を学べることで、介護技術以外のスキルも磨くことができます。

さらに大手企業が運営する施設では、資格取得支援や研修制度が充実している職場も多く見られます。働きながらスキルアップを目指せる点も魅力の一つです。

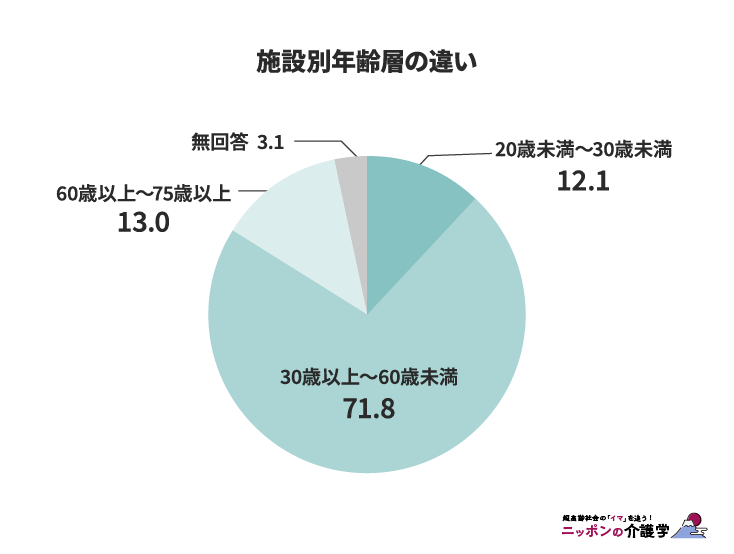

また、60歳以上の比率が13.0%と特養に比べ高めであることから、長期的に働きやすい環境であることが伺えます。 出典:介護労働安定センター「令和4年度『介護労働実態調査』結果報告書」を基に作成

出典:介護労働安定センター「令和4年度『介護労働実態調査』結果報告書」を基に作成

- デメリット

-

一方で、介護度の低い入居者が中心の施設では生活支援が主業務となるため、専門的な介護技術を磨く機会は限られがちです。例えば住宅型や健康型の施設では身体介護の経験を積みにくく、介護福祉士などの資格取得に必要な実務経験を十分得られない場合があります。

また、サービス業としての側面が強い分、利用者やご家族への応対に気を遣う場面が多く、人によっては精神的負担に感じることもあるでしょう。「お客さま」としての対応が求められる反面、介護の専門性を発揮する機会が制限される可能性もあります。

加えて、施設によっては夜勤体制下でスタッフ数が少なく業務量が多いケースもあり、待遇や忙しさは運営母体によって差があります。有料老人ホームで働く際は、こうしたメリット・デメリットを踏まえ、自分に合った職場を見極めることが大切です。

特養で働くメリット・デメリット

特養で働くメリットのひとつは、介護職員として高度な経験と技能を積めることです。入居者のほとんどが要介護3以上の方なので、日々の入浴・食事介助や認知症ケアなどを通じて専門性の高い介護スキルを磨けます。

このような実践的な経験の蓄積は自身のキャリアアップに直結し、介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)資格取得にも活かせるでしょう。

また、運営主体が社会福祉法人や自治体といった公的機関であるため職場の安定性が高く、倒産等のリスクが低い安心感があります。福利厚生や研修制度が整っている施設も多く、長期的に腰を据えて働ける点も特養ならではのメリットです。

- メリット

反面、特養の仕事は身体的・精神的にハードな面も伴います。要介護度の高い利用者を支えるため、自分より体格の大きな方の移乗やおむつ交換など体力勝負の介助業務が日常的に発生し、肉体的負担は小さくありません。

また、看取りケアを行う施設も多く、利用者の最期に立ち会う場面では精神的ストレスを感じる職員もいます。さらに、利用者一人ひとりに合わせた質の高い介護が求められるため習得すべき知識・技術の水準も高く、継続的な自己研鑽が必要です。

人手不足による業務の忙しさも課題ですが、専門職としての経験値を積める環境は魅力的であり、特養で働くことで得られる成長とやりがいは非常に大きいと言えるでしょう。

- デメリット

給与・待遇の比較

介護職の給与水準は、施設の種類によっても差があります。

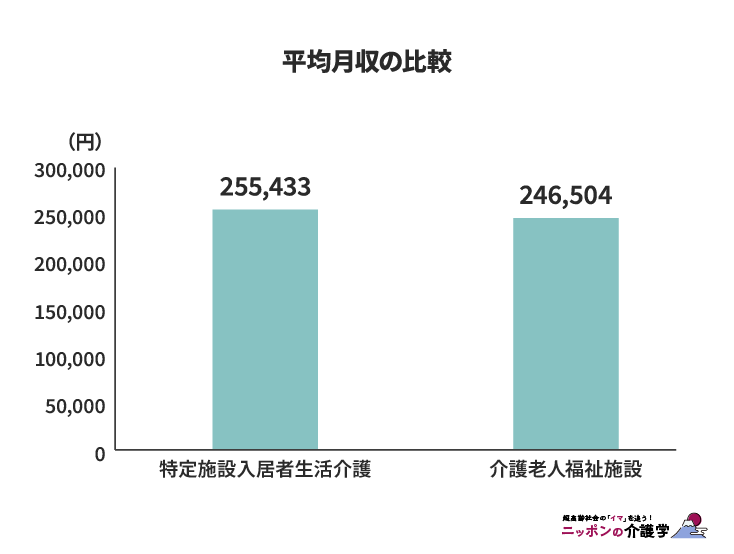

厚生労働省の調査によれば、特養(介護老人福祉施設)で働く常勤介護職員の平均月給は約34万5,590円で、介護付き有料老人ホーム(特定施設)の約31万9,760円と比べてやや高い水準にあります。

この背景には、特養が公的施設として処遇改善加算などの手当を含め待遇が手厚くなりやすい傾向があることが挙げられます。

また特養は運営母体が大規模である場合が多く、研修制度や福利厚生が整い安定して長く働ける職場が比較的多い点も特徴です。

一方の有料老人ホームは、施設ごとの経営方針によって給与・待遇に幅があります。大手企業運営の施設では資格取得支援や明確な昇進制度が用意されていることもあります。しかしその反面、中小規模の施設では特養に比べ基本給や手当が低めになるケースも見られます。

総じて、給与面では特養の方が平均的に高めですが、有料老人ホームでも待遇面の充実した職場は存在します。自分に合った施設を選ぶ際は、基本給だけでなく夜勤手当や賞与、福利厚生や研修制度など幅広い視点で待遇を比較検討することが重要です。

初心者にはどちらの施設がおすすめか

キャリアパスの違い

介護未経験者が特養と有料老人ホームでキャリアを積んでいく際の道筋には、それぞれ異なる特徴があります。

まず、有料老人ホームでは運営企業が明確なキャリアパスを用意していることが多く、介護職からフロアリーダー、施設管理者へと段階的に昇進しやすい環境が整えている場合があります。

特に大手の企業系施設では新規開設が頻繁なため、実力次第で比較的早期に施設長や管理職に抜擢されるチャンスもあり、また本部スタッフとして採用・運営に関わる道も開かれています。

これに対し、特養は公的な社会福祉法人等が運営主体であることからポストの数は限られますが、その分現場で専門性を高めながら着実にキャリアアップする流れがあります。

特養で身につけた高度な介護スキルや知識を活かして、介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)などの資格を取得し、生活相談員や施設長へと道を拓くケースが多いでしょう。

総じて、民間の有料老人ホームは組織内昇進や他業務への転身など多彩なキャリアパスが描きやすく、特養は現場経験の積み重ねによる専門職としての成長がキャリアに直結しやすい傾向があります。未経験からスタートする場合、自身の志向に合ったキャリアパスを描ける職場を選ぶことが大切です。

研修制度・スキルアップの機会

民間企業が運営する有料老人ホームでは、本社が中心となって段階的な研修制度を整えているところが多くあります。マニュアルやオンライン学習システムが充実しており、サービス業らしいおもてなしの心を大切にした研修を行っています。

アロマやヨガなどの特色ある講座を外部講師と協力して開催することもあります。企業の資金力を活かして新しい教材を導入しやすく、どの施設に配属されても同じレベルの研修が受けられるようになっている施設もあります。

一方、社会福祉法人が運営する特養では、現場での実践的な指導を重視している場合が多いです。重い介護が必要な利用者が多いため、高度な介護技術を身につけることに力を入れている傾向があります。それに加え、法人や自治体が開催する外部研修で専門知識を補う場合も多いです。

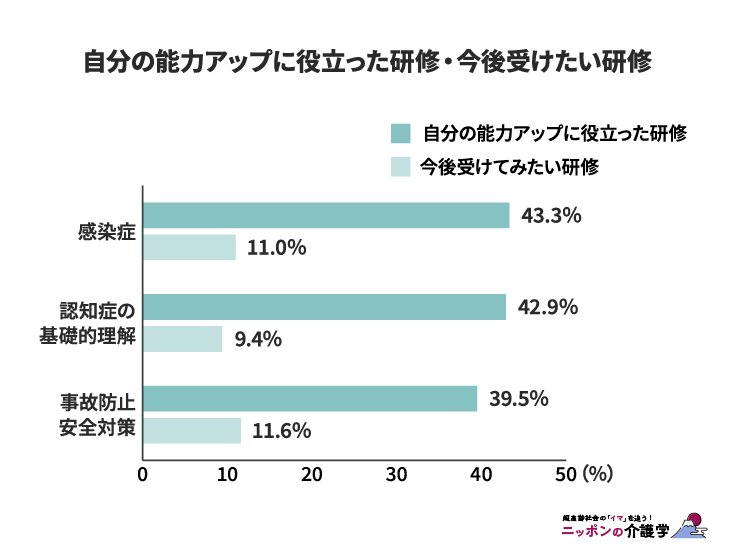

介護事業所全般を対象とした調査では、自分の能力アップに役立った研修として「認知症の基礎的理解」や「感染症」についての研修、「事故防止・安全管理」など、実務に直結する内容が挙げられています。また、医薬品の知識や精神保健、終末期ケアに関しては今後受けたいと希望する声も多くあります。

また、月1回の面談やチェックリスト、先輩が新人をサポートする制度を活用して、新人の成長を見守り、早期退職を防ぐ工夫をしている施設も多いです。

最近では、オンライン学習やVRを使った体験研修、外国人スタッフ向けの日本語・文化研修なども増えています。全体として、未経験者でも安心して成長できる環境作りが進んでおり、国の研修・施設独自の研修・外部研修を組み合わせた仕組みが一般的になっています。

初心者におすすめの施設と選び方のポイント

介護の仕事が未経験の方にとって、自分に合った施設選びは重要です。特養と有料老人ホームどちらにも様々なタイプの利用者と関わることができるという良さがありますが、まず体力面の不安がある方や徐々に現場に慣れたい方には、有料老人ホーム(特に生活支援が中心の施設)が向いています。

要介護度の低い方が多い有料老人ホームであれば、身体介助が比較的少なく腰痛などの負担を抑えて働けるため、自分の健康状態を保ちながら介護現場に慣れる足がかりになるでしょう。

一方で、いち早く専門的な介護スキルを身につけて成長したい、将来的に介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)などの資格取得やキャリアアップを目指したいという意欲がある方には、特養での勤務がおすすめです。

特養では要介護度が高い方が多いため、高度な介護経験を積むことで知識・技術を磨くことができ、介護職として大きな成長が見込めます。また、公的施設であるため経営の安定性が高く、長期的な視点で腰を据えて働きたい方にも適しています。

いずれの場合も未経験者が職場を選ぶ際には、研修やサポート体制の有無、職員同士の雰囲気、そして自身がどのような介護を提供したいかといった点を総合的に考慮することがポイントです。

見学や面接を通じてそれぞれの施設の特徴を把握し、自分の目指す働き方にマッチする職場を選ぶよう心がけましょう。単に施設の種類だけでなく、具体的な職場環境や働き方についても十分に検討することが、長く働き続けられる職場選びにつながります。

初心者の方は無理をせず、まずは自分のペースで成長できる環境を選び、経験を積んでから次のステップを考えるという選択肢もあります。介護の仕事は長く続けることで専門性が身につく職業であるため、最初の職場選びを慎重に行い、自分らしいキャリアを築いて行きましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定