「介護と介助」のそれぞれの定義と目的を理解しよう

介護の定義

介護とは、高齢者や障害のある方など日常生活に支援が必要な人に対し、身体的・精神的・社会的なサポートを提供する行為全般を指します。食事・排泄・入浴といった日常動作の手助けだけでなく、不安のケアや社会参加の支援も含まれるのが特徴です。

介護の最も重要な目的は、利用者がその人らしく自立した生活を送れるようにすることにあります。介護保険法第1条でも、「自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」と明記されており、単なる身の回りの世話ではなく、利用者の自立を支える包括的な支援活動といえるでしょう。

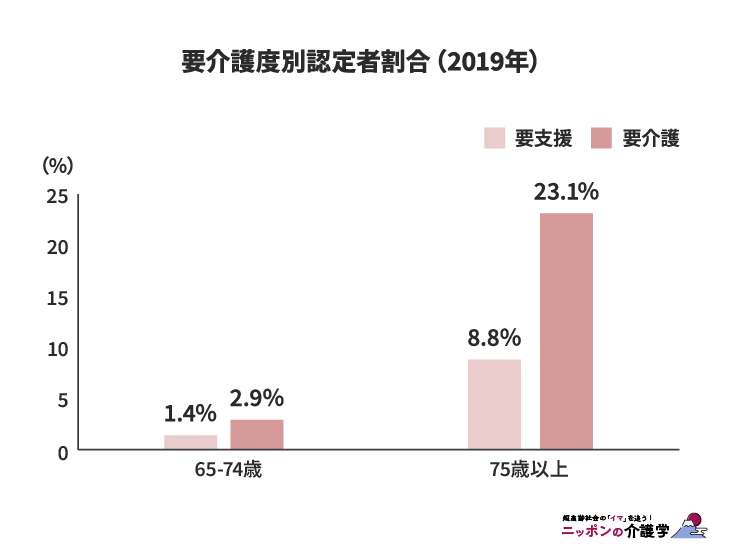

こうした介護の重要性は年々高まっています。実際に、要介護が令和元年度(2019年)末で669万人となっています。

特に注目すべきは、75歳以上になると要介護認定率が23.1%にも上る点です。これは4人に1人が介護を必要とする状況を意味しており、超高齢社会を迎えた日本において、介護は欠かせない社会的支援となっています。

介助の定義

介助とは、介護の中で行われる具体的な支援行為を指します。日常生活の中で利用者が「今この動作が自力でできない」という場面において、その一部分を手助けする行為です。

具体的には、食事・排泄・入浴・更衣・移乗・歩行などの動作に対する付き添いや補助がこれに当たります。

介助はあくまで必要な動作を補う手段であり、生活全体を通じた包括的な支援である「介護」を実現するための一部と言えます。介護が「利用者の日常生活の自立を手助けする行為全般」とするならば、介助とは「介護を実現するための実際の手段」という位置づけになるでしょう。

したがって介助そのものは短時間・局所的なサポートですが、その積み重ねによって利用者の生活全般を支える「介護」の目的(自立支援)を達成していくことになります。

重要なのは、介助は利用者の出来ない部分だけを補完する行為であり、利用者ができることまで代行しないことです。

過度な介助は、かえって利用者の残存能力を低下させてしまう恐れがあります。「この動作は本人にできるか」を常に見極めながら、必要最小限の支援にとどめる姿勢が求められます。

介護現場での介護と介助の使い分け

介護と介助という言葉は現場で明確に使い分けられます。一般に「介護」は長期的かつ包括的な支援を指し、生活全体に目を配ったサポート計画や心身両面でのケアを意味します。一方「介助」は個別具体的な動作の補助を意味し、その場その場で行われる身体介護的なサポートを指すのです。

例えば、介護職が利用者の生活全般を支えるケアプランを立てるのは「介護」に当たり、食事介助や入浴介助など日々のADL(日常生活動作)を直接手伝う行為は「介助」です。

時間的なスパンにも違いがあり、介護は24時間365日にわたる継続的支援ですが、介助は必要なときの一時的支援というニュアンスがあります。

現場では利用者の状態に合わせて「今は見守りで十分か、それとも介助が必要か」などを判断し、「介護」という大枠の中で適切な「介助」の提供量を調整していきます。

利用者が食事、排泄、入浴といった日常生活動作を自力で行える状態であれば、介助者は基本的には直接的な介助の必要はありません。自立に近い状態では、特定の動作について部分的に援助や見守りが必要な段階です。

たとえば、「自力で歩くことができていても環境によってふらつきの恐れがある」ケースは一部介助を要することになります。

こうした言葉の使い分けを理解することは、ケアの質を高める上で重要です。利用者の状態を正確に把握し、過不足のない支援を提供するための基礎となるでしょう。

介護における6つの介助技術とは?

食事介助

食事介助は、利用者が安全かつ美味しく食事を摂れるよう手助けする介助技術です。食事は生きる活力であり、高齢者にとっても「毎日の食事が楽しみ」と感じられることが大切です。

介護者は誤嚥(ごえん)事故を防ぐために適切な姿勢を確保する必要があります。また利用者の咀嚼・嚥下のペースに合わせ、一口量を調整し無理なく飲み込めるよう配慮します。

さらに誤嚥防止だけでなく、食事そのものを楽しんでもらう工夫も重要です。好きな料理を取り入れたり、「美味しいですね」と声かけしたり、自分で一部でも食べてもらえるよう自助具を活用するなど、自発的な食欲を引き出す介助を心がけることも求められます。

入浴介助

入浴介助は、利用者が安全に入浴し清潔を保てるよう支援する介助技術です。入浴の第一の目的は身体を清潔にし、皮膚に付着した汚れや細菌を取り除くことにあります。これにより褥瘡(床ずれ)や感染症の予防につながります。

また湯船に浸かることで身体が温まり、筋肉や関節のこわばりが和らぐため痛みの緩和にも効果があります。

浴室と脱衣所の温度差を減らし、転倒防止のマットや手すりを準備するなど安全な環境づくりも重要です。浴槽への出入りの際に利用者の身体をしっかり支え、滑りやすい床で転倒しないよう注意を払いましょう。

プライバシーに配慮しつつ、声かけで安心感を与えながら進めます。利用者が自分で洗える部分はできるだけ自分で洗ってもらうことも大切です。自分で体を洗うことで自尊心を保ち、ADL低下の防止にもつながります。

利用者が湯船に浸かっている間は決して目を離さず、安全で快適な入浴時間を提供しましょう。

排泄介助

排泄介助は、利用者が安心して排尿・排便できるよう支援する介助技術です。排泄は人間の生理現象として不可欠であり、排泄介助は介護において重要なケアの一つとされています。

しかし、他者の手を借りて排泄することに利用者は「恥ずかしい」「情けない」といった感情を抱きやすいものです。そのため介助者は、常に利用者の尊厳を傷つけない配慮をもって関わる必要があります。

排泄は非常にプライベートな行為のため、臭いや音が気にならないよう環境を整え、カーテンや扉で視線を遮るなどプライバシーの確保にも努めます。

このように排泄介助では身体面だけでなく心理面への配慮と自立支援の姿勢が求められます。

歩行介助

歩行介助は、利用者の移動を助け、安全に歩行できるよう支援する介助技術です。高齢者や障害を持つ方にとって「自分で歩けること」は行動範囲の維持・拡大につながり、生活意欲の向上に直結します。

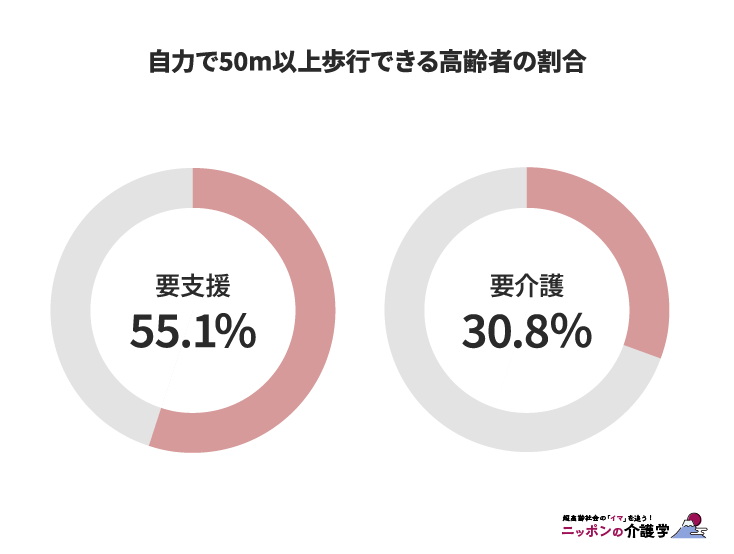

実際、要介護認定されている高齢者を対象とした調査では、「50m以上歩ける」と回答したのは要支援者で55.1%、要介護者では30.8%にとどまり、多くの高齢者が歩行に困難を抱えていることがわかります。

歩行介助ではまず利用者の身体状況やバランス能力を把握し、最適な歩行補助具(杖・歩行器など)の選定と正しい使用方法を理解することが大切です。

介助者は利用者一人ひとりの歩行ペースやリズムを把握し、そのペースに合わせて並んで歩くようにします。歩きたくないという意欲低下がある場合でも無理強いは禁物ですが、逆に「自分で歩こう」という気持ちを引き出す声かけは有効です。

歩行介助は利用者の「自分で歩けた」という自信にもつながるよう支援することがポイントです。

移乗介助

移乗介助は、ベッド・車椅子・トイレなどへ利用者が安全に移動・乗り移れるよう補助するものです。

介助の目的はあくまで利用者自身の力で無理なく移動できるようにすることであり、可能な部分は本人の力を活かす方法で行うことが求められます。

例えばベッドから車椅子への移乗では、利用者にできるだけ協力してもらい、足を床につけて立ち上がる動作は本人の力を引き出しつつ、バランス保持や方向転換の部分で介助者が支援します。

また移乗前に車椅子の位置・角度やベッドの高さ、フットレストの上げ下げ、ベッド柵の取り外しなどを確認し、移乗途中に身体をぶつけたりしないよう環境面の安全確認も重要です。

体格差が大きい場合や一人での介助が危険な場合は、決して無理をせず二人以上で対応するかリフトなどの福祉用具を活用しましょう。

移乗介助は介助者にとって負担の大きい作業でもあるため、腰痛対策として適宜機器を使うことも検討しましょう。安全かつ円滑な移乗を行うことで、利用者の行動範囲を広げ自立度を高める支援につなげられます。

更衣介助

更衣介助は、衣服の着脱を手伝い、利用者が快適な服装を保てるよう支援する介助技術です。

朝起きて寝間着から普段着に着替える、外出時にお洒落をするなど、服を着替える行為は生活にメリハリや季節感を与え、本人の自己表現にも繋がる重要な行為です。

更衣介助では利用者の好みや衣服の特徴を考慮したうえで、ボタンが大きく留め外ししやすい服、前開きで着脱しやすい上着、ウエストがゴムで伸縮するズボンなど、着脱しやすいデザインの衣類を選ぶ工夫が有効です。

特に片麻痺など麻痺がある方の介助では、「脱健着患(だっけんちゃっかん)」が原則です。これは脱ぐ時は健側(麻痺のない側)から、着る時は患側(麻痺がある側)から行う方法で、麻痺側への負担と利用者の努力を最小限にするコツです。

本人ができる部分(例えば反対の腕を袖から抜く動作等)は可能な限り自分で行ってもらうことで現存能力を活かすことができます。

更衣介助は利用者の羞恥心に配慮しつつ、身だしなみを整えることで生活の質を維持・向上させる大切なケアといえます。

介助の4段階評価と自立支援のポイント

介助の4段階とは

介護現場では、利用者の自立度に応じて介助の必要度を4つの段階に評価する考え方があります。それは「自立」・「一部介助」・「半介助」・「全介助」の4段階です。

- 自立

- 食事・排泄・入浴など日常生活のすべての動作を利用者が自力で行える状態で、基本的に介助の必要がありません。 この段階の利用者には、過剰な手出しをせず見守りを中心に支援します。

- 一部介助

- ほぼ自立に近いものの特定の動作で部分的な援助や見守りが必要な状態です。 例えば「普段は自力歩行できるが段差があるとふらつく」といった場合に、そばについて支えたり声をかけたりするのが一部介助に該当します。

- 半介助

- 利用者がある程度自分で行える部分もありますが、介助者の手助けがなければ完遂できない状態を指します。 例えば「トイレで便座への立ち座りはできるが、下着の上げ下げは介助が必要」といったケースです。 介助者は利用者ができない部分だけを見極めて援助し、過介助にならないよう注意します。

- 全介助

- 利用者がほとんど全ての動作を自力で行えず全面的に介助が必要な状態です。 この段階では介護者が生活の隅々まで支援する必要がありますが、それでも介護の目的は自立支援であることに変わりありません。

全介助が必要な方に対しても、例えば「食事で一口目だけは自分で運べるか試してもらう」「好きな服を選んでもらう」など、 本人のできることを探して能力を引き出す関わりが大切です。

以上の4段階評価は、利用者の状態変化に応じて柔軟に見直され、適切な介助量を判断する指標となります。

介護者が心がけたい自立支援の視点

介護において常に念頭に置くべきは「自立支援」の視点です。介護保険制度でも「その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように必要なサービスを提供する」ことが目的として掲げられています。

たとえ時間がかかっても利用者自身に取り組んでもらい、介助者は横で見守ったり必要な時だけ手を貸したりする形が理想です。

こうすることで利用者の自己効力感を高め、能力の維持向上につながります。反対に本来自分でできることまで介助者が先回りして行うと、利用者の意欲や機能を低下させてしまう恐れがあります。

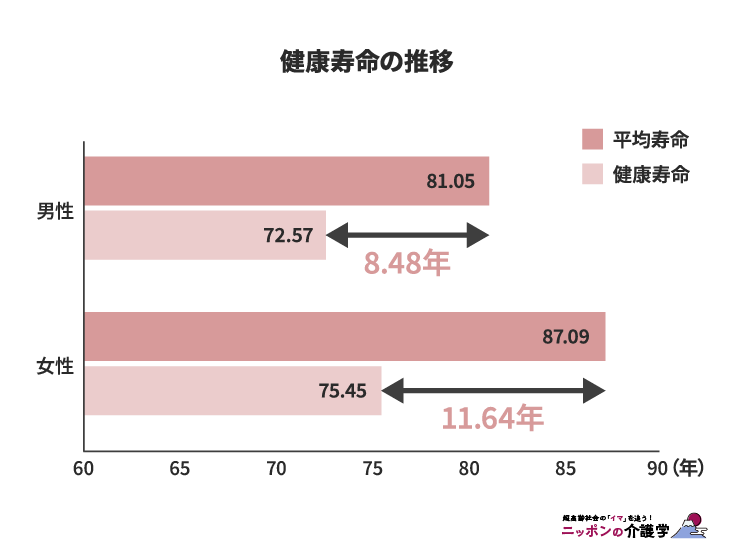

統計的に見ると、男性は平均寿命と健康寿命(介護を必要とせず生活できる寿命)の差が約8.5年、女性は約11.6年あり、この期間は何らかの介助が必要となる可能性があります。

介護者は常に「この人の能力を引き出し維持するにはどう関わるか?」と考え、利用者の尊厳と自立を支えるパートナーであることを意識しましょう。

介護職が実践すべき適切なアセスメントと段階的支援

質の高い介護を提供するには、利用者一人ひとりの状態を的確にアセスメント(評価)することが出発点となります。介護職は利用者の心身機能やADL(日常生活動作)の状況、生活環境や本人・家族の希望などを総合的に把握し、「どの動作にどの程度の介助が必要か」「どこまでは自力で可能か」を見極めます。

例えば以前は自立していた方でも、足腰の衰えなどから特定の動作に不安や危険が生じてきた場合には、一部介助へ切り替えて見守りや部分的な支援を行う判断が必要です。逆にリハビリの結果できることが増えた場合には、介助レベルを下げて自立度を上げる方向で支援内容を見直します。

重要なのは、利用者の状態変化に応じて介助の量や方法を段階的に調整することです。適切なアセスメントに基づき、まずは可能な限り自立を促す最小限の介助から開始し、状況に応じて一部介助・半介助・全介助へと支援を段階づけていくことが重要となります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定