昨年の12月9日付で社会保障審議会介護保険部会は、介護保険制度の見直しに関する意見書をまとめました。

この意見書のなかで、介護保険部会は規模の小さいデイサービスの参入規制を導入するよう進言。

地域包括ケアシステムをさらに深化、推進させるためには必要な措置だと結論づけています。

今回は、この意見書をひも解きながら、小規模デイサービス(介護保険法の改正により、現在は「地域密着型通所介護」。

今回は「小規模デイ」と表記して説明します)の参入規制とそれがもたらす影響について考察してみます。

介護保険法の改正に伴い、小規模デイは市町村が管轄することに

「小規模デイ」とは、利用定員18人以下の通所介護事業所のこと(2016年4月1日までは、「前年度ひと月当たり平均利用延べ人員数が300人以内」)。

介護保険法改正により今年4月から新設されました。

法改正の背景にあるのは、地域包括ケアシステムの推進です。

地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で人生の最期まで暮らし続けるよう高齢者を支援する制度で、介護保険の保険者である市町村を中心にケアマネージャーなどが連携して地域資源を生かしながら構築を図るものです。

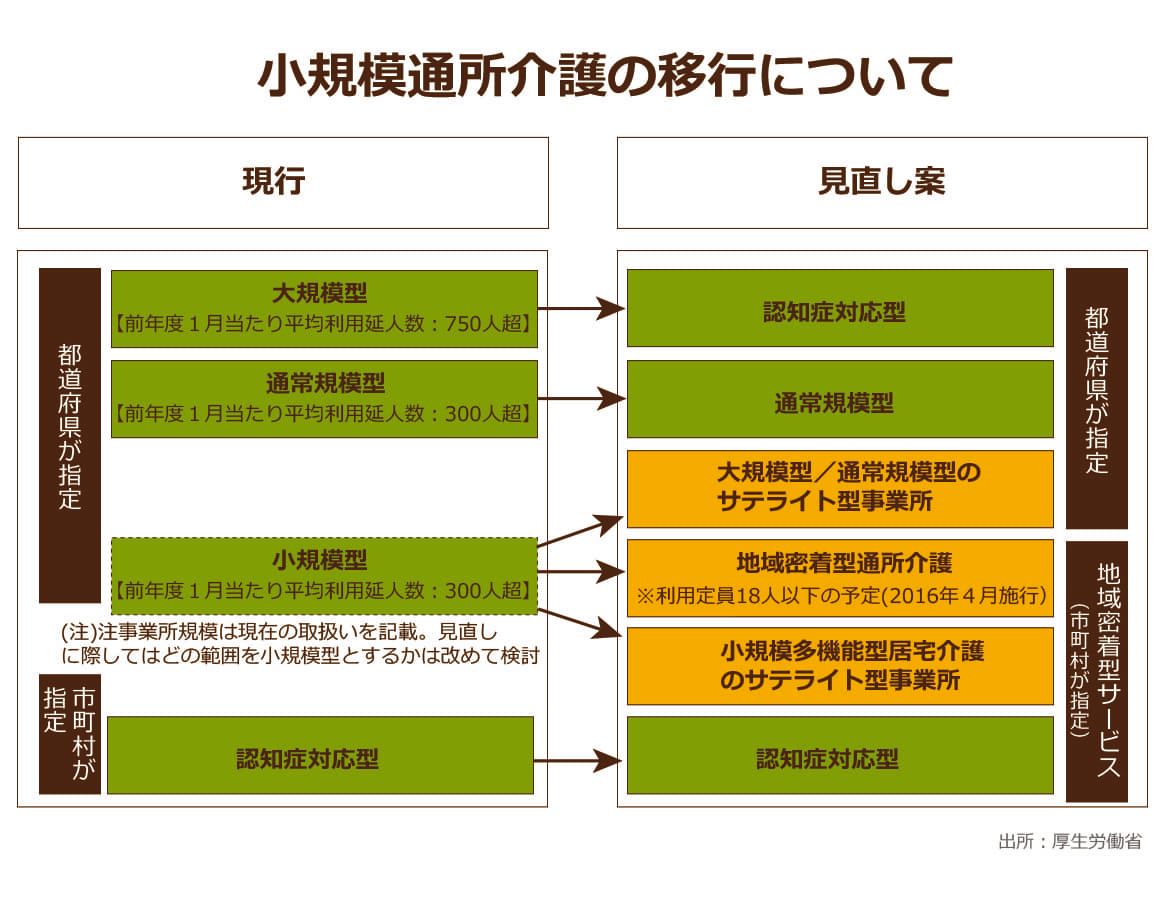

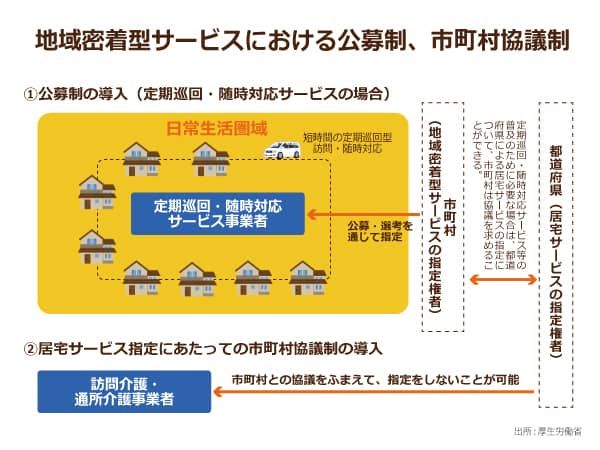

下記の図の通り、小規模デイは2016年3月まで都道府県により指定されていました。

ところが、地域包括ケアシステムとの整合性を図るため、法改正後においては、市町村が小規模デイを指定できるように。

小規模デイは「地域密着型サービスに区分(介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らしていけるよう市町村指定の事業者によって介護サービスが提供)」されることとなり、正式に地域包括ケアシステムの中核となったと考えて良いでしょう。

つまり、管轄が都道府県から市町村に変わり、小規模デイは市町村との関係性を強めつつ事業を展開する必要があるのです。

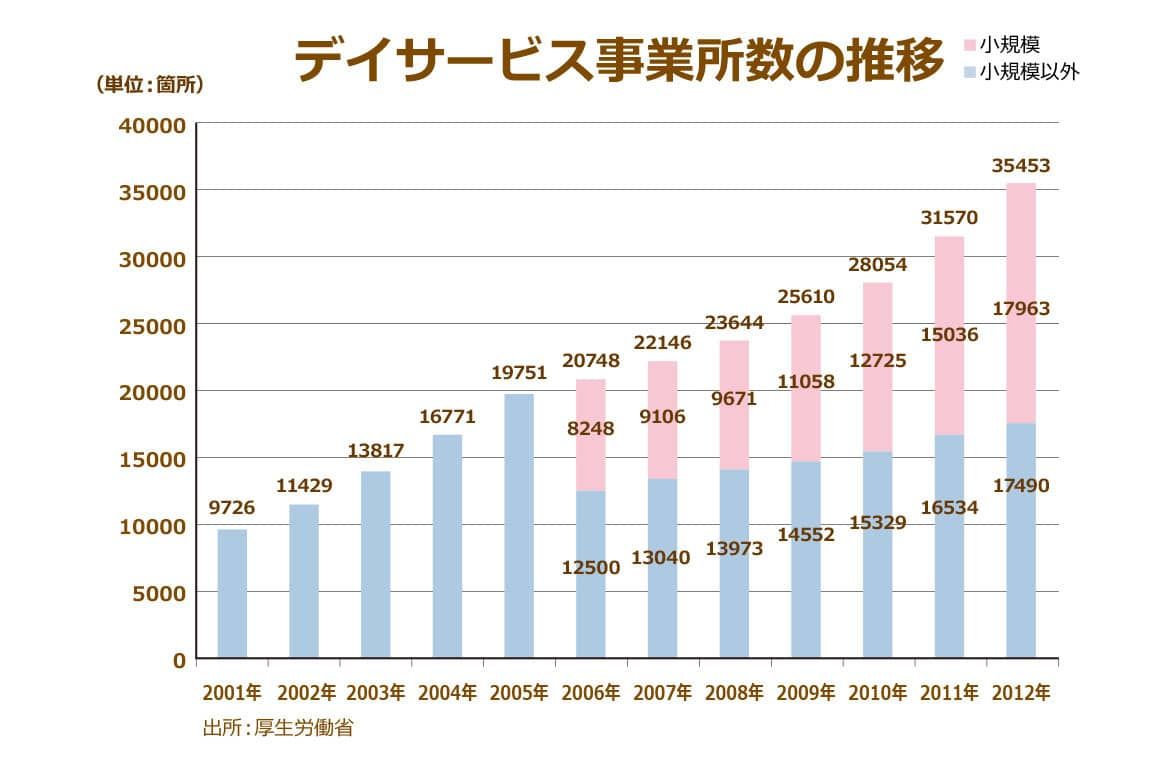

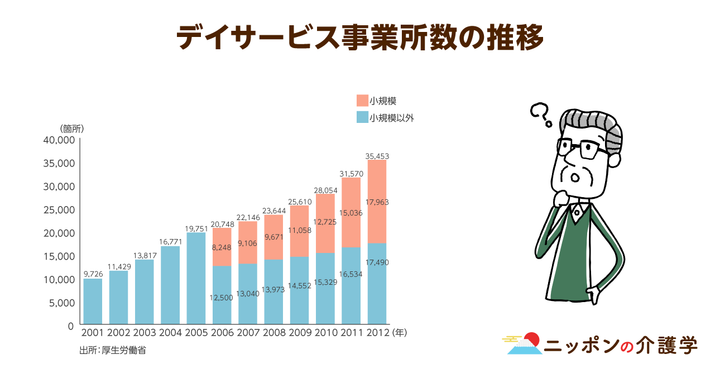

厚生労働省のデータによると、介護事業所のうちデイサービスは約半数を占めています。

このうち、小規模デイは約6割を占めるまでに拡大しています。

政府は、介護事業者の参入をこれまで後押ししてきましたが、ここに来て会計検査院から異議が出る事態に発展。

2016年3月に会計検査院が公表した「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果についての報告書」によると、デイサービスの供給がすでに過剰である可能性が示唆されました。

この報告書のなかで会計検査院は「各保険者の管内における居宅サービスの提供能力とニーズとの関係について、適切であると判断している保険者及び提供能力が多いと判断している保険者は、(中略)通所介護で102保険者となっているのに対し、提供能力が少ないと判断している保険者は、(中略)通所介護で7保険者となっていた」と説明し、「通所介護事業所が著しく不足している状況とはなっていない」と断じました。

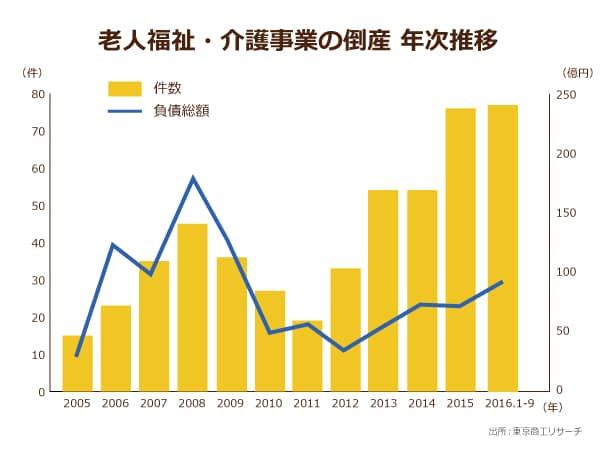

会計検査院の指摘の信ぴょう性は、介護事業者の倒産からも推しはかることができるかもしれません。東京商工リサーチが発表した「老人福祉・介護事業(2016年1~9月)の倒産状況」によると、老人福祉・介護事業の倒産は77件でした。

このうち「通所・短期入所介護事業」の倒産件数は32件に上っています。

前年の同時期を9件上回り、過去最多を更新しました。

倒産した介護事業者の大半が小規模であり、競争が激化するなか、倒産を余儀なくされたと推測されます。

もちろん、このデータが小規模デイの供給過多を証明するものとは一概には言えませんが、一考に値するものであるといえます。

地域包括ケアシステムのなかで存在意義が問われる小規模デイ

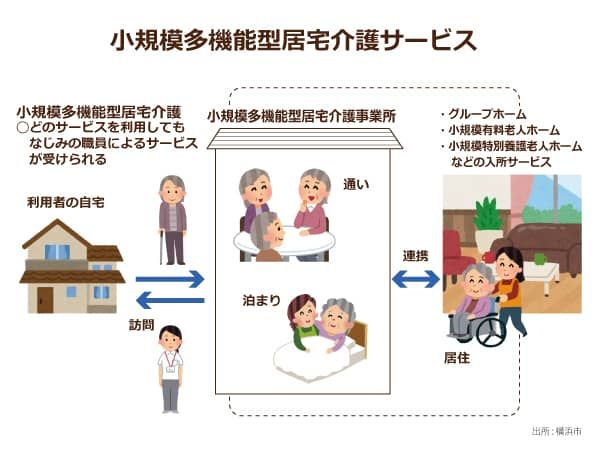

さらに、政府は地域包括ケアシステムを強力に推進するため、「小規模多機能型居宅介護施設」の普及促進を打ち出しています。

「小規模多機能型居宅介護施設」とは、高齢者の体調や希望に合わせて通所、宿泊、訪問などのサービスを組み合わせて、住み慣れた自宅で継続して生活できるよう支援する施設のことです。

「小規模多機能型居宅介護施設」自宅での生活を年中無休で支援する施設であり、小規模デイの機能も一部兼ねているため、小規模多機能型居宅介護施設の増設が地域包括ケアシステムの推進につながるとされています。

とはいえ、小規模デイにとって、これはまさに死活問題。

報告書では、「一定の条件を満たす場合には、市町村が小規模デイの指定をしないことができる」と表現するに留めましたが、現状、2018年をめどに参入規制が導入される予定となっています。

市町村の関与をさらに高めるため、「市町村協議制」の実効性を確保

介護保険制度が2000年に創設されて以来、国によって在宅ケアが推進されてきました。

その結果、介護事業者が増えすぎ、市町村のなかにはすでに供給過多になっているケースが問題視されています。

前述した通り、地域包括ケアシステムの構築は市町村が中心となって行うもの。

地域マネジメントを推進していく観点から、介護事業者に対し、保険者である市町村の関与を強めるというのが今回の趣旨です。

小規模デイの参入規制のほか、保険者である市町村の関与を後押しする案が登場。

それが、現行の「市町村協議制」の実効性を高めようという動きです。

先の図の通り、法改正後も都道府県は、「大規模型」および「通常規模型」のデイサービスの指定を行います。

これらは、市町村が指定を行う「地域密着型サービス」ではありませんが、都道府県内の市町村で活動する介護事業者であるため、市町村が何かしらの形で関与できるようにすべきという声が上がっています。

現状では、居宅サービス事業者の指定を市町村が行っていますが、市町村が関与する仕組みとして「市町村協議制」があります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模型多機能型居宅介護を推進していく観点から、一定の条件下に限り、市町村は都道府県の行う訪問介護、通所介護の指定について、都道府県に協議を求めることができるようになっています。

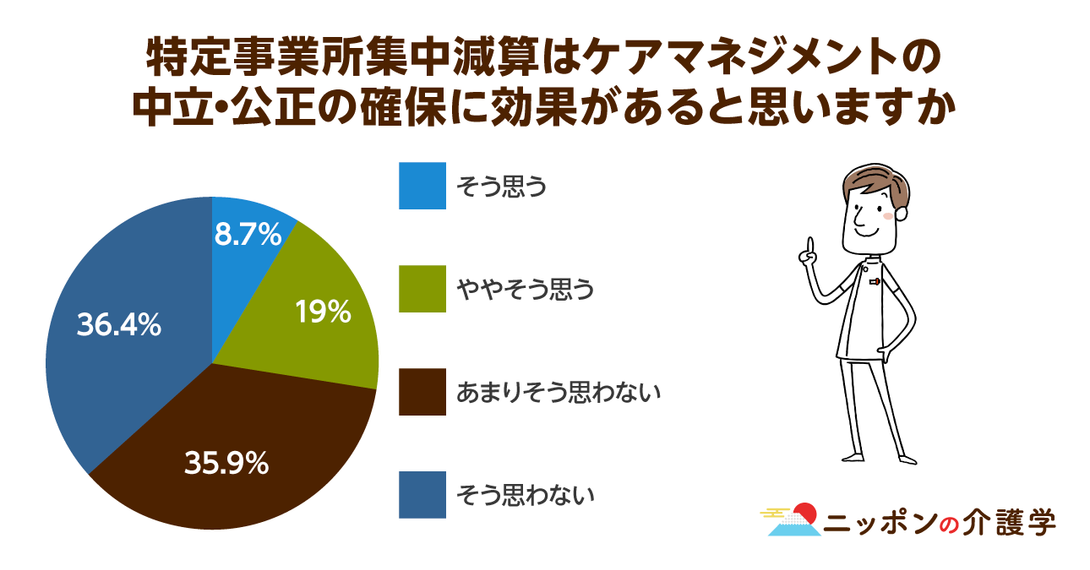

とはいえ、実際に協議を実施したのは3市町村(2014年)にとどまっており、そのうち、実際に指定をしないこととしたのは1市町村に過ぎません。

現行の「市町村協議制」は、実効性の低さが課題となっており、これが地域包括ケアシステム構築の障害になっていると考える向きもあります。

「運営推進会議」により地域住民などと連携を取る必要もある

法改正にともない、利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村職員などで構成される「運営推進会議」をおおむね6か月に一度開催することが義務づけられました。

年に2回とはいえ、マンパワーが十分でない小規模デイにとっては、大きな負担です。

運営推進会議では、小規模デイから以下のことが報告されます。

- 事業所の運営方針や特色

- 運営状況(日々の活動内容、利用者の様子など)

- 人員体制や人事異動に関すること

- 地域住民やボランティア団体などとの連携・協力状況

- 地域において開催された行事や活動への参加・協力状況

地域包括ケアシステムに位置づけられたことで、小規模デイは、こうした取り組みを行う必要に迫られています。

小規模デイの参入規制は、地域包括ケアシステム構築への序章に過ぎない

今回、介護費用の低減と地域包括ケアシステムの構築を目的に、小規模デイの参入規制が持ち上がったわけです。

その流れのなかで、保険者である市町村の関与を強めようという動きが出てきました。

今回は小規模デイが規制の対象となりましたが、政府が小規模多機能型居宅介護を本格的に推進するとなれば、ショートステイなどほかの形態も何らかの形で規制対象となる可能性もあります。

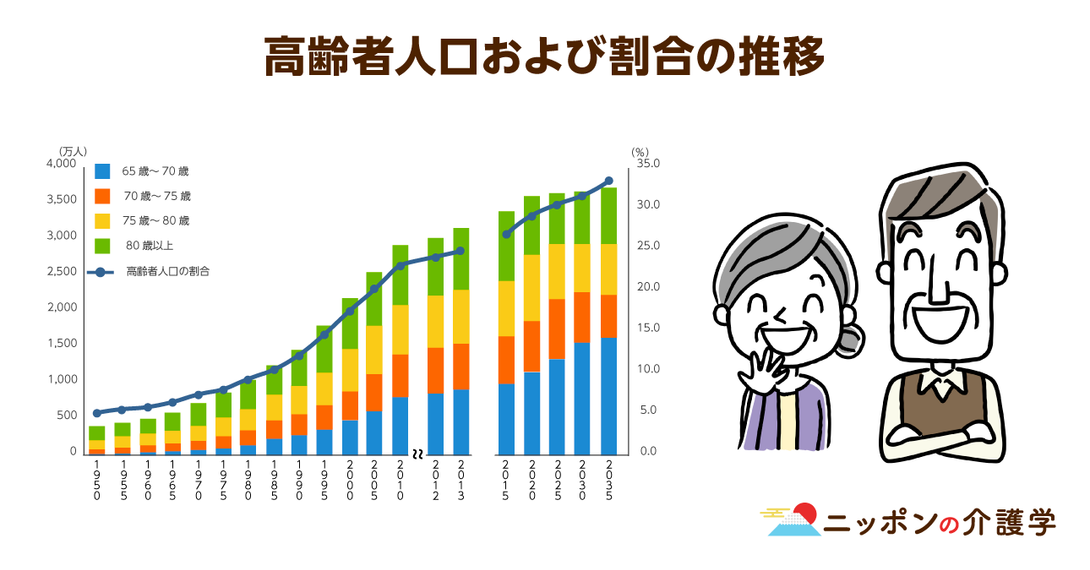

2025年をめどに地域包括ケアシステムの構築が進められている今、小規模デイの参入規制は、地域包括ケアシステム構築へ向けた政府の本気度の顕れかもしれません。

今後もさまざまな施策が打ち出されるでしょう。

介護事業者の実務にも関わるものだけに目が離せません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定