親亡き後の障害者を受け入れるために

社会には、障害者と呼ばれる人たちが私たちと同じように生活し、その人たちの大半が親などの親族に世話をしてもらうか、グループホームなどで集団生活しています。

最近では精神障害などで働けず、生活保護を得て一人暮らしをしている人も増えましたが、基本的には家族が面倒を見ている形です。

そんな障害者の重度化、高齢化、などに対応する必要があります。また、親が生きている間は良いのですが、親が死んでしまった”親亡き後”を見据えて、居住支援のための機能も必要となります。

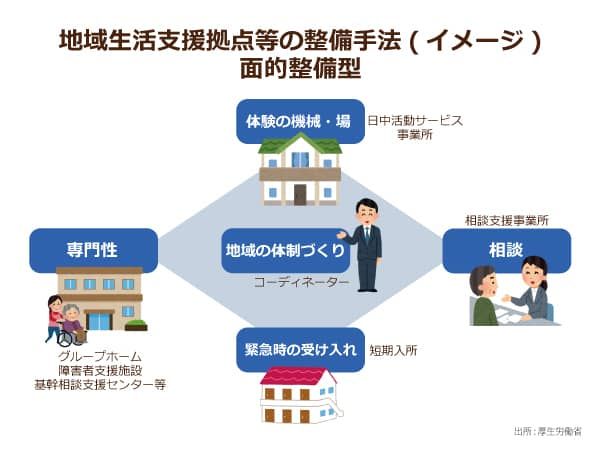

相談に乗ったり、緊急時に受け入れたり、専門性をもって地域の体制を作っていくことが重要あり、障害者の生活を、高齢化を把握した上で、地域のすべてを支えていくサービスの構築が必要です。

住み慣れた土地で安心して暮らしを継続していけるよう、さまざまな支援を切れ目なくサービス提供していく仕組みを構築し、そのための拠点整備、地域の事業者による機能分担などの整備も積極的に推進していくと厚生労働省は考えています。

地域ごとのニーズや個別の状況に対応や協議会などを活用して、拠点を整備していきたい構えです。

地域包括ケアは高齢者が重度の障害状態・要介護状態になっても、住み慣れた地域での生活を続けていけるよう、包括的にサービスをサポートしていくものです。

それを、子供や障害者などに拡大していくのが、地域共生社会の理念です。

地域生活支援拠点とは?

介護保険事業者で構成する任意団体である「地域包括ケア推進研究準備委員会」によると、地域生活支援拠点とは新サービスで小規模多機能型居住介護と、定期巡回・随時対応サービスを一体化させたものをいい、訪問介護、通所介護、お泊り介護などを含みます。

人員の配置の重複などを解消して、効率の良いサービスと質の高いサービスの実現を目指し、これに加えて訪問介護、訪問看護などを組み合わせて、地域生活支援拠点とします。訪問介護は要介護1,2を、訪問看護は、要介護1~5に関して対応するとします。

市町村が運営事業者を公募して集め、担当エリアを設定します。エリア内にはチームを組んで、利用者が施設で過ごす様子を観察し、新サービスを使うのか、施設入所が最適なのかを見極めていきます。

これらは在宅医療を推進していくために考え出されたもの。その背景には、土地や人材の確保が特に都心部では難しいというのが挙げられています。自宅においても施設においても同じ条件で医療および介護を受けられるようにしていくことが理想です。

特養ホームの嘱託医を配置せず、入所者は外部から訪問医療を受けます。

地域包括ケア推進研究準備委員会が厚生労働省に提言したところによると、研修を受けた介護福祉士がインシュリンを打てるようになるなど、診療の補助などもできるように厚生労働省に求めていきました。

一方の見守りや配食などは、ボランティアや互助組織に頼ります。介護保険の財源を要介護3以上にすることを提言し、限られたリソースをより重症度の高い人に投入、人材の確保をしてゆき、同時に専門職の待遇を引き上げていきたいと考えています。

地域生活支援拠点における論点

障害者総合支援法の決議を受けて、障害者の地域生活の推進に関する議論の整理がまとめられました。地域において生活していく上で、次の5つの機能が求められています。

1.相談

2.体験の機会・場

3.緊急時の受け入れ・対応

4.専門性

5.地域の体制づくり

です。機能を強化して、地域レベルと制度面からの両面の取り組みが求められています。

報酬面は障害者の重度化や高齢化に関して、これらの機能をより強化しサポートしてくために、どのようなことが考えられるでしょうか。

1.「相談」に関しては、質の高い相談支援を行うための体制整備、関係機関との連携、障害者の地域移行をより進めていくためにも、地域移行支援の初期において、業務に評価が必要。

2.「体験の機会・場」に関しては、障害福祉サービスにおいて、地域移行支援においての体験利用・体験宿泊の要件を見直すなど。

3.「緊急時の受け入れ・対応」に関しては、短期入所の利便性向上、短期入所時においての緊急短期入所受け入れ加算や、算定要件の見直し、緊急時の初期のアセスメントを、重視して評価します。

医療的な対応、強度行動障害を持つ人への対応の強化として、医療連携体制加算や、重度障害者支援加算の見直しなど。

4.地域生活支援拠点において、居住支援機能を強化するため、共同生活援助、障害支援区分が高い利用者への報酬の重点化を行うなど、重度障害者支援加算、夜間支援等体制加算なども見直し。施設入所支援についての重度障害者支援加算の見直し。

つまり、グループホームやショートスティなどを行っている事業者・施設に対して、報酬の加算を行うことが考えられます。

グループホームやショートスティは、利益率が比較的高いため、これでますます利益が上がれば職員の待遇もいずれはアップし、介護労働者の待遇改善にもつながるものと期待されます。

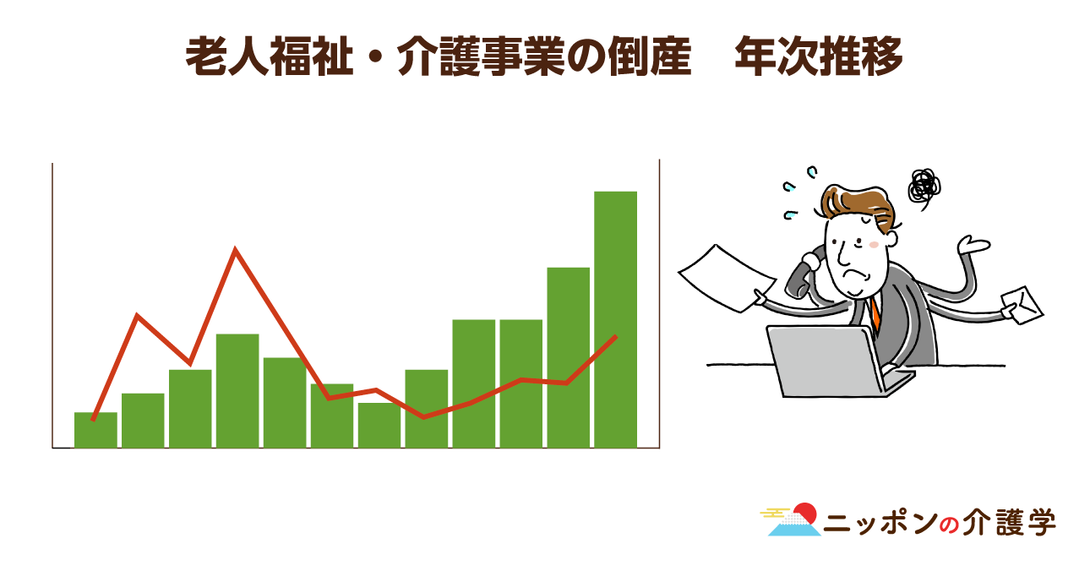

しかし、訪問介護・通所介護はマイナス改定…

利益が上がりすぎるのも平均からかいりしているとして、国は介護報酬をマイナス改定する見通しです。平成30年の介護報酬改定において、介護報酬はマイナスに引き下げられる予定です。

訪問介護・通所介護の利益が高いとして、中小企業の利益率の平均が3.6%のところを、通所介護は6.3%、訪問介護は5.5%と、倍近い利益率を誇っています。ですが、これは保険料ですべてまかなわれています。

そのため利益を上げ過ぎだとして、調整が入る可能性が高いのです。しかし、加算などを行う事業所とのバランスも難航し売り上げが上がったほうが良いのか、ほどほどが良いのか…などの課題が立ちはだかっているといえるでしょう。

介護報酬は9割が税金です。そのため、上がりすぎると制度の破綻につながってしまい、一方で下がりすぎるとサービスの担い手である介護労働者が不足し、これまた介護制度そのものが破綻してしまいます。厚生労働省は、難しい舵取りを求められている状況です。

介護給付に位置づけるために

新型サービスを介護保険の給付とするためには、まだまだ議論が必要です。いまのところ介護保険法の改正が必要となりますので、2018年度の報酬改定ではこれらの議論はなされないことになっています。

しかし将来的に、これらの議論は必須になってくるため新型サービスの利点や、マイナス面などを含めた慎重かつ丁寧な議論が求められていることは間違いありません。法改正が必要となるためまだまだ議論の種は数多くあります。

何ごともそうですが、今後の社会保障に関する議論からは目を離すことができず動向がどうなるかを見届けていく必要があります。同時に、民間の私たちにもできることはないか話し合っていくことが大事でしょう。

高齢者・障害者・子供が地域の一員として継続して暮らしていくためにも、地域全体で一人ひとりを支えていく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定