尿もれが気になると引きこもりがちに…ペットと暮らすと会話や外出の増加に期待できる

高齢者になると尿もれが気になってきます。

尿もれにはいくつかの種類があり、お腹に力が入った瞬間や、筋力の衰えとともに尿もれしてしまうこともあれば、過活動膀胱で膀胱が過敏になり、尿もれを起こしてしまう場合もあります。

一般的に、尿道が短くて出産経験のある女性のほうが尿もれを起こしやすいようです。

ですが、尿もれが起こるとそれが気になって外出できなくなったり、気分が落ち込んだりします。

ユニ・チャームの調査によりますと「尿もれによって気が落ち込むことがありますか?」というアンケートには、気の落ち込みが、ある、とてもある、少しある、などの気分が落ち込む方は約5割となっています。

実に49.8%もの人が、尿もれによって気分が落ち込むことがあると回答しているのです。

| とてもある(2.9%) | |

| ある(8.8%) | |

| 少しある(38.1%) | |

| 全くない(50.2%) |

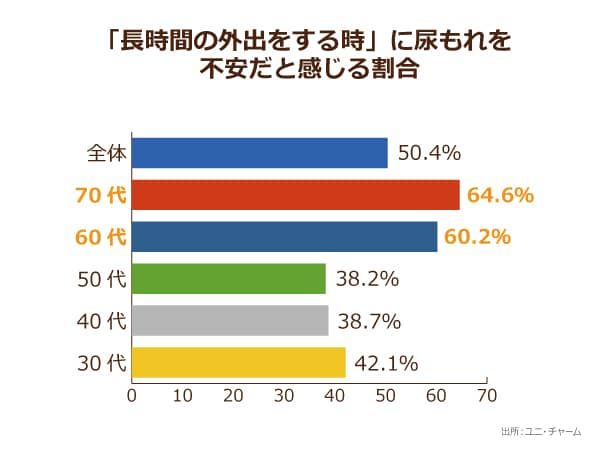

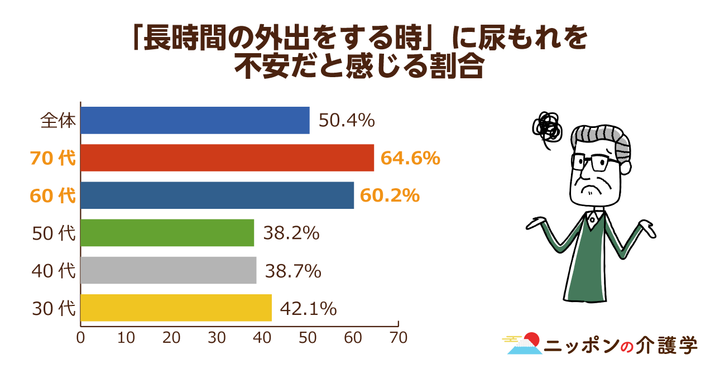

どのようなときに尿もれを不安だと感じるか、というアンケートには「長時間の外出をする時」が50.4%と半数以上が、長時間の外出が不安という結果に。

実に全体の50%以上、60代~70代では60%以上が、長時間の外出を不安だと感じていることがわかりました。

外で、失禁してしまうかもしれない…恥ずかしい思いをするかもしれない…人に迷惑をかけるかもしれない…という思いが、外出をためらわせているのではないでしょうか。「外出先で尿漏れするかも」という不安感が、高齢者が外出を控える原因の一つです。

とくに60代や70代は「乗り物に乗るとき」に不安を感じる割合が高く、4人に1人以上(25.9%)が週5日以上外出しない「家から出ない日がある」と回答しています。60代70代といえば、元気な人はまだまだ現役で働いています。

ですが、尿もれを起こす人は気持ちが落ち込むだけでなく、日常の生活にも影響を及ぼしています。尿もれの頻度が高い人ほど外出ができない傾向が強く、そのため60代70代の4人に1人は、週に5日以上家から出ない日があると回答しています。

外出そのものを控えて、外で失敗しないようにしているものだと考えられます。外出を控えていると運動の頻度や量が下がり、心身の健康が改善されません。体にさまざまな弊害を生み出す可能性が懸念されます。

アニマルセラピーは効果的!?尿もれのある高齢者の引きこもり対策にも

以前、「みんなの介護」ニュースでもアニマルセラピーが効果的だということをお伝えしましたが、尿もれのある高齢者の引きこもり対策にも効果を期待できることがわかりました。

ユニ・チャームの調査を引き続きみていきましょう。

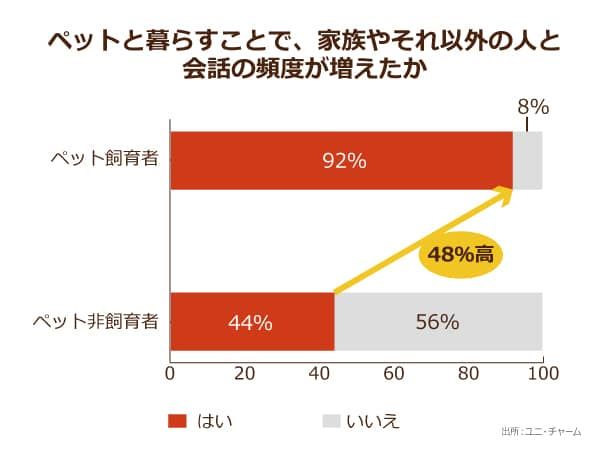

「ペット(犬)と暮らすことで、家族やそれ以外の人と会話の頻度が増えましたか?」という質問に対して、飼っていない人はペットと暮らすことを想定して回答してもらいました。

それに伴って「増えると思いますか?」という質問です。

ペット(犬)を飼っている人の92%が、家族やそれ以外の人と会話が増えると回答しています。

飼っていない人に比べて48%ほど増えています。

また、「ペット(犬)と暮らすことで、対人関係が増え社交的になりましたか?」という質問。

飼っていない人は、ペット(犬)と暮らすことを想定して回答。

「なると思いますか?」という質問です。

ペット(犬)を飼っている人の78%が対人関係が増え社交的になったと回答。

飼っていない人に比べて51%ほど増えています。

4割から5割ほど割合で社交性の上昇が見られ、結果的に、自ら進んで社会性を得ていることがわかりました。

ペットと暮らすことで健康に!?

ユニ・チャームの調査は続きます。

「ペット(犬)と暮らすことで、健康になりましたか!?」という質問には、飼っている人は79%がペット(犬)と暮らすことで、心身共に健やかになっていると回答しました。

これはペット(犬)を飼っていない人に比べて39%もの増加を見ました。

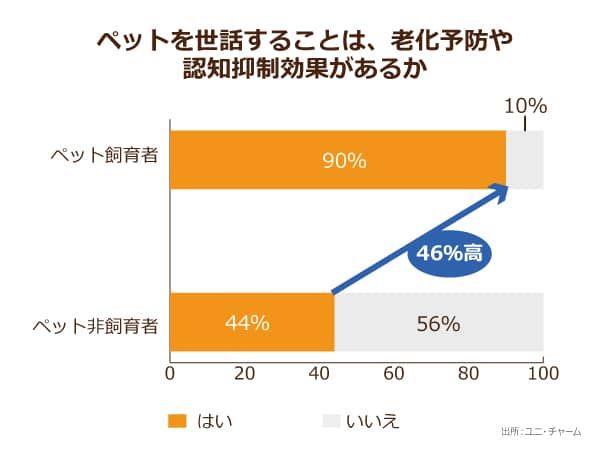

また「ペット(犬)を世話することは、老化予防や認知機能の低下抑制に効果があったと感じましたか?」という質問。

飼っていない人は、ペット(犬)の世話をすることを想定して回答してもらいました。

その場合、ペット(犬)を飼っている人の90%が、老化予防や認知機能の低下抑制に効果があると回答したのです。

これは飼ってない人に比べて46%ほど高い数値を示しています。

ペットと暮らすことによって健康の増進、老化予防、認知機能の低下抑制といった病気に対しての予防効果につながります。

引きこもりがちですと何かと活動量が低下したり、認知機能が衰えたりと健康面に問題が出てくるのに対して、ペットを飼っているとペットの世話を通じて健康が増進されることがわかりました。

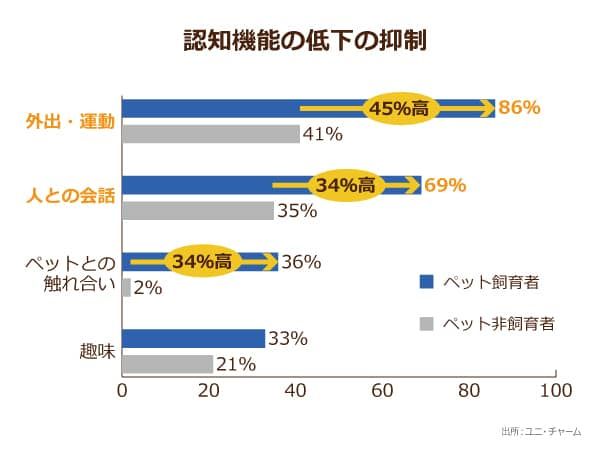

認知機能の低下を防ぐには、何が効果的だったと考えられるか?

「認知機能の低下を防ぐには、何が効果的だと思いますか?」という問いには、ペット(犬)を飼っている人は認知機能低下抑制に「外出・運動」が効果あったと86%の人が回答しています。また「会話」も69%の人が、効果があると感じているようです。

「ペット(犬)とのふれあい」が36%効果的と回答し、飼っていない人と比べたら「外出・運動」は45%、「会話」が34%「ペット(犬)とのふれあい」が34%も高くなっています。

ペットを飼っていない人はペットを飼っていると想定して回答していますので、想像と現実の間に大きな違いがあることがわかります。

外出頻度が低いと、障害が発生しやすい!?

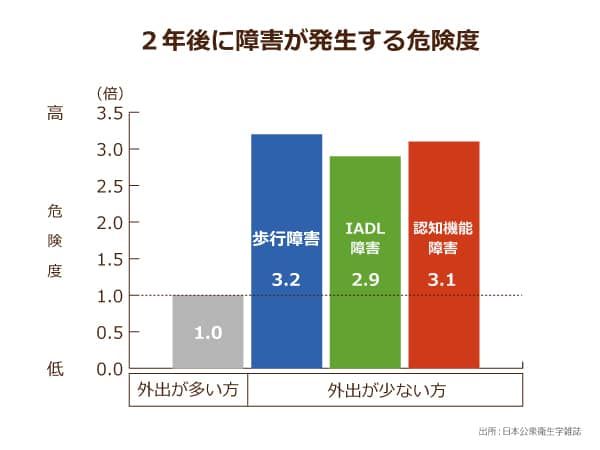

日本公衆衛生学雑誌の調査によると外出頻度が週一回程度の人は、2年後における障害が発生する危険度が上昇します。

外出が多い方を1.0とすると、外出が少ない方は歩行障害が3.2、IADL障害が2.9、認知機能障害が3.1の割合で発生しやすくなるというリサーチがありました。

外出頻度が低い人ほど、認知機能障害などの脳への悪影響が出やすいという結果がわかったのです。

2年間、性別、年齢、慢性疾患の有無などを分類して追跡調査した結果、外出頻度が週に1度以下の人は各障害の発生リスクが高まるという結果がわかりました。

こうした障害発生リスクを取り除くこともできる可能性があるのがペットと暮らすこと、すなわちアニマルセラピーです。

社会と交わるきっかけや心身の健康に

この調査の結果からわかるようにペットの飼育は、結果的に飼育していない人と比べて、約3割~4割の上昇が見込めました。

ペットを飼っていることは、特に犬の場合、大きな効果をもたらします。

活動が活発になり認知機能の向上に役立ちます。

また、社会と交わるきっかけや身体への健康にもつながり、とても良い結果を得られるためアニマルセラピーは高い注目を集めています。

ただし、高齢者がペットを飼うと飼い主自身の加齢や疾病等により、ペットの世話ができない、結果としてペットへの虐待につながりやすいなど、高齢者がペットより先に寿命が来たりなどのトラブルも複数考えられます。

ペットを飼うときは、それがたとえどのようなペットであったとしても、最後まで責任を持って飼うことが求められます。

いまは、飼い主が亡くなった後のペットを引き取って新しい飼い主を探してくれるNPOなどもありますので、そうしたところと連携しながらアニマルセラピーを導入していくのが理想ではないのでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定