認知症と行方不明者は同時に増加している

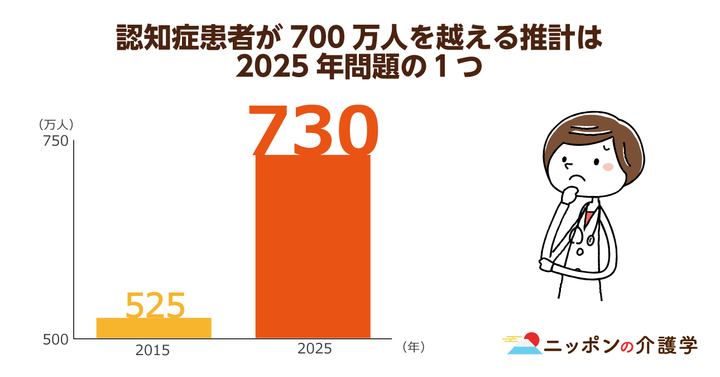

社会において要介護者が増えるに従い、認知症患者の数も増えてきました。その数は2015年の時点でなんと520万人。さらに、団塊の世代が後期高齢者になる2025年には、700万人を突破すると試算されています。

そんな中、行方不明になる人も増加。認知症の場合、ご自身の名前や住所だけでなく、最寄り駅や自宅へのルートまで忘れてしまいます。家族が見ていないスキにいつのまにか自宅を抜け出し、そのまま失踪ということにもなりかねません。

認知症による行方不明者は現在、年間15,000人に。

4年連続で増加しており、事態の深刻さをうかがわせます。

行方不明者そのものの総数も8万人とかなり多く、中でも認知症による行方不明は上位であり、自分の意思ではなく持病によって身体が危険にさらされている可能性があるのです。

過去最多を記録している現状に、早急な対策が求められるでしょう。

「新オレンジプラン」という対策

この行方不明者の増加に対して、政府と厚生労働省は「新オレンジプラン」を策定。これはたとえ認知症であっても、その思いなり意思なりを尊重し、これまで暮らしを営んできた地域で長く暮らしてもらえるように、住みやすい社会を実現していくというものでした。

政府と厚生労働省は「地域包括ケアシステム」も同時に整備しようと動いています。高齢者に住み慣れた土地で暮らしてもらい、経済的にも治療の面からも、そして精神や行動範囲の面からも、充実した生活を営んでもらうための方策としての機能が期待されるところです。

もちろん、地域でお年寄りをささえることによって、財政負担も軽減しようという狙いも同時にあります。新オレンジプランの基本的な考え方として7つの柱が掲げられていますが、その中でも認知症に関して重要なのは、

1.認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

5.認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

という以上の2つです。

まず1について。

誰もが年を取ることで発症する可能性のある病気が認知症なので、高齢者を支える過程で正しく理解し、決して遠い病気ではないということを広く周知していく必要があるでしょう。

当事者が情報発信したり、認知症サポーターの養成を通して普及・啓発を目指していくのがこの柱です。

5は、認知症やその予備軍の人が住みやすい社会の追求を意味しています。

これはハードの整備(住まいの確保からバリアフリー)やソフトの支援(買物や食事)、地域活動や見守り体制の整備などを積極的に行っていくというもの。

行政、企業、支援系NPOなどさまざまな組織が連携し、高齢者の安全を守っていくことが目指されるところです。

自治体に加え、民間企業も対策を講ずる

これらの対応策に呼応するようにして、民間企業や自治体でも、行方不明者対策が行われています。

静岡県島田市の「オレンジセーフティネット」と名付けられた、行方不明者捜索実証実験がその例です。

これはスマートフォンを駆使して、行方不明者を捜索するというものです。

アプリの不明者一覧から、対象となる認知症患者をタップすることで捜索に協力。

そうすると、日頃生活圏内としている居場所や服装など、探すためのヒントとなる手がかりを見つけることが可能に。

捜索をしている人同士で「トーク」をすることもできるので、相互の情報交換が探すヒントにつながります。

実証実験を行った上で、今後は「目撃時・発見時に着信音がほしい」などの改良につながるさまざまな意見も登場し、より使いやすいアプリへと進化することが期待されています。

こうした行方不明者捜索の実証実験は、北海道、熊本、愛知などでも施行。

また自治体も、市民を良い意味で巻き込んで、認知症患者の行方不明問題が「自分ごと」だと考えてもらえるように働きかけているようです。

”ビジネス”の可能性

ビジネスチャンスと言っては語弊がありますが、多くの認知症患者が行方不明になってしまうことにご家族のニーズがあると考え、民間企業もさまざまなアイデアを凝らしています。

たとえば、QRコードを使っての見守り。

これは高齢者がお使いになる杖や服などにコードを貼り付けることで、個人を認識するというもの。

高齢者になってくると、なかなかご自身の名前や住所、ご家族の情報などを自分の口からスムーズに伝えることができません。

特に認知症患者となると、情報そのものを忘れてしまっていることもあるのです。

必需品ともいえる持ち物にQRコードを取り付けることによって、いつでも見守りをすることが可能に。

行政から委託を受け、民間企業が地域で暮らしているお年寄りやその家族にQRコードを配布、警察などに保護されたタイミングでQRコードを読み込めば、企業が運営するセンターによってただちに情報が返されるのです。

そして、これはご家族にも連絡が届く仕組みともなっています。

安心して暮らすためには、認知症が軽度の段階でこのようなシステムを導入し、徐々に生活の中へと見守りシステムというものを慣れさせていくのも大切。

企業活動だけでは限界があるので、自治体が音頭を取って、こうしたサービスの普及を啓発していくことが必要です。

「認知症行方不明者」問題の実際

超高齢社会を避けることはできません。

そもそも成熟した先進国の多くが高齢問題に悩んでおり、日本はその中でも最も急ピッチに進んでいるのと同時に少子化でもあります。

労働市場はさまざまな業種で空前の人手不足であり、サービスがストップするなどの減少も徐々に起きつつあるのです。

そんな現状の日本社会で、認知症患者の問題は徐々に大きくなりつつあります。高齢者の認知症はどんどん増え続け、ご家族の大きな問題として立ちふさがる一方、世間の認知症に関する理解は浅いのも事実。それでも患者数は増えていくのです。

そして、それは同時に行方不明者の増加にも影響。行方不明者15,000人と聞くと、数字だけでは日本全体から見てわずかなようにも思えます。

しかし、ひとりひとりの行方不明者の影に、不安におびえる高齢者と心配する家族の思いがあります。これを放置しておくと新たな社会問題を誘発する原因となってしまうでしょう。自治体や企業、そして家族など、それぞれにできる役割を考える必要があるのです。

厚生労働省をはじめ、国としても頑張らなくてはならないでしょう。早く対策を講じなければ、気がついたときには行方不明者が膨大に増え、保護した側も、身元不明でお金も持っていない人を施設負担・行政負担で長い期間保護することにつながります。

そして何より、いくら保護されて所在が判明しているとはいえ、家族の心の痛みは計り知れないもの。

これまでたくさんの苦労をされながら人生を歩んでこられた高齢者の方々に、最後まで住み慣れた地域で幸せに暮らしてもらうためにも、認知症行方不明者対策を早急に行う必要があるでしょう。

そのためには、どんどんテクノロジーの側も進歩していかなければならないのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定