超高齢社会は孤独との戦い

成熟した先進国はどこも少子高齢化に悩んでいます。

中でも日本では、世界でも先陣を切って高齢化が進み、総人口における高齢者の割合は27.3%。

「2017年版高齢社会白書」によると、この数字は前年より0.6ポイント上昇し、65歳以上の高齢者人口は3,459万人にのぼっています。

経済学では「未来は何が起きるかわからず、予測することはできない」と言われますが、人口動態だけは例外的に、予測ができる未来を表します。

高齢者が増える一方で現役世代(15~64歳)の数は減り続け、2015年には高齢者ひとりに対して、現役世代が2.3人に。

これが2065年になると、高齢者ひとりに対して現役世代は1.3人になってしまい、高齢者の割合が異常に増えてしまうという事態が予見されています。

高齢者の日常生活はどのように?

そんな高齢者の方々は日常生活をどのように送っているのでしょうか。

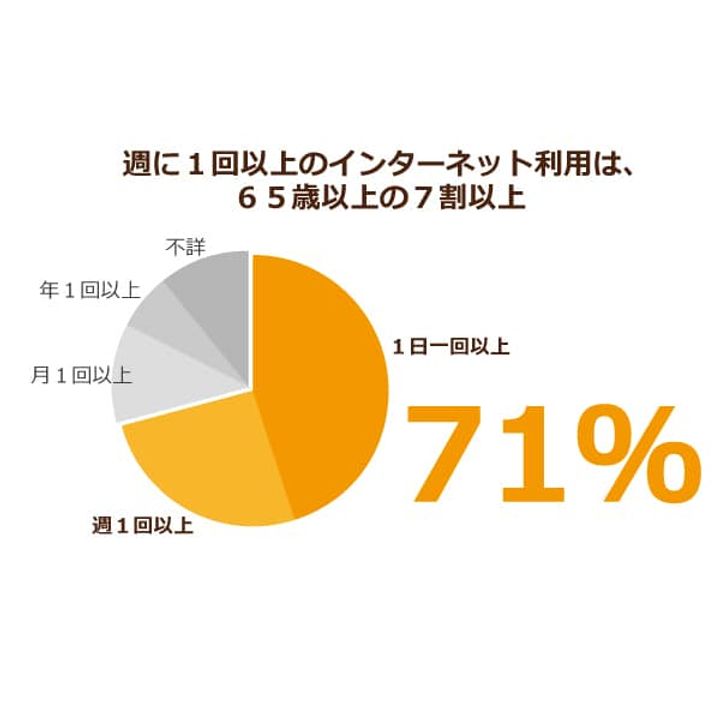

高齢社会白書は、インターネットを利用する高齢者の増加を示しています。

65歳以上の高齢者のうち、インターネットを毎日最低1回以上利用すると回答した人は45.2%。

実に半分近くの方が、インターネットに親しんでいることがわかりました。

コミュニケーションなどの他にネットショッピングなども楽しんでいるのが、今時の高齢者事情のよう。ネットショッピングでは主に、医薬品・健康食品などの割合が高く、6.9%もの人がそれらをインターネットで購入しています。

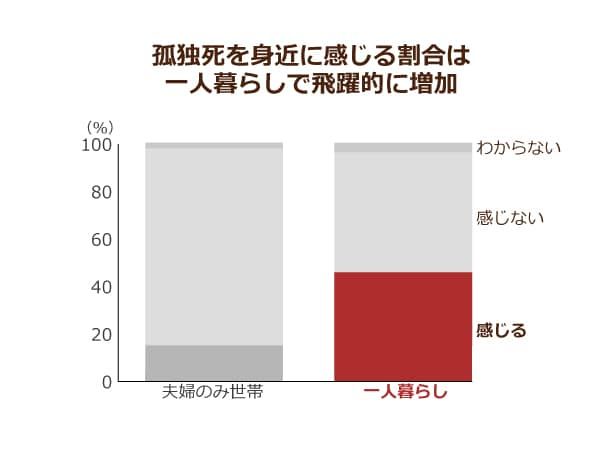

インターネットを楽しんでいる、充実した生活をおくっている方々がいる一方、一人暮らしの高齢者のうち4割が孤独死・孤立死を身近な問題と感じているという暗いデータも。

誰にも知られずに亡くなって、あとから発見されるという問題を、自分ごととして考えているのです。

実際に孤独死は増えており、2015年に65歳以上の一人暮らしの方で、自宅でひっそりと亡くなった方は3,127人を数えています。

内向きの高齢者が増加している!?

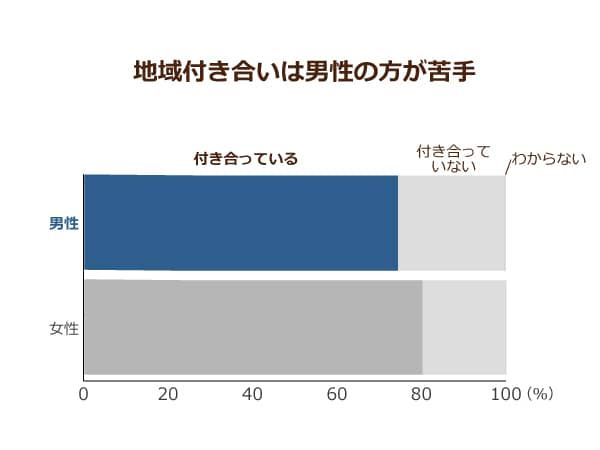

地域での付き合いのほどについて「付き合っていない」「あまり付き合っていない」の数は男性が25.3%、女性が19.8%と、男性の方が高くなっています。高齢になってくると、男性は閉じこもりがちになるようです。

高齢者はコミュニケーション力も高く、地域での付き合いを楽しんでいるケースも多いのですが、その影で、孤独に生活しているお年寄りも一定の割合で確実にいるのです。

高齢者にとって頼れる相手がいないというのは問題でしょう。一人暮らしでも子供が遠くにいる場合などはまだ良いのですが、そうでない場合は兄弟や姉妹に頼ることになります。

そして、「無縁社会」という言葉が有名になったように、高齢者の孤独はそのまま死に直結するのです。

誰にも看取られずに亡くなる、死を悼む人がいないということは不幸でしょう。

そればかりか、長期間誰にも発見されずに残されたアパートが損傷し、清掃に莫大なお金がかかることもあります。

できれば、高齢者には社会とのつながりをもって、充実した老後を送っていただきたいものです。

「地域包括ケアシステム」を構想し、高齢者には病院や施設ではなく地域で暮らすことを国や厚生労働省も推奨しています。

住み慣れた地域で、古くからの知り合いと支え合って安全に生きていくと考えれば安心を感じるもの。また、ギリギリになってから病院や施設で莫大な医療費・介護費をかけてケアするより、財政負担が少ないという側面もあるのです。

高齢者にも自助努力が必要な時代へ

これからの時代、超高齢社会で財政が悪化し、国にできることは限られてくるのは間違いないでしょう。高齢者は自分自身の手で社会につながり、孤独を避ける必要があるでしょう。

ところが高齢となるにつれ、できることも制限されるのが現状。家族やヘルパーなどの手を借りながら、自立できるよう自助努力を続けていくことも欠かせません。寿命で亡くなるその寸前まで、自立した生活を営むことはとても大切です。

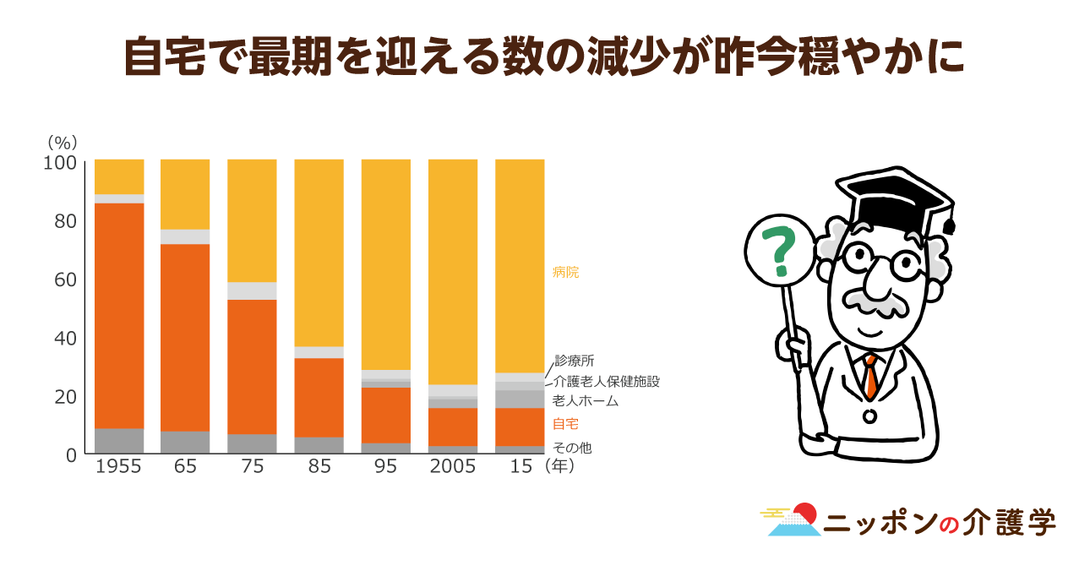

昔の日本では、長男・長女夫婦と同居して、生活の面倒を見てもらいながらゆっくりと老後を過ごすのが当たり前という習慣がありました。

しかし、そうした生活スタイルは、経済環境が厳しくなり、核家族化が進んだ現在、地方の一部などを除いてあまりありません。結果として高齢者夫婦、もしくは単身世帯の高齢者が増えているのです。

高齢者の定義もゆらぎつつあります。

10年前とくらべて明らかに高齢者が若くなり、現役で働き続けることを希望する人も増えてきました。

100歳まで生きる時代にどう働くか、というテーマのシンポジウムなども注目を集めており、高齢者がどのように老後の人生を生きるかというのは大きな論点になりつつあります。

インターネットを使う高齢者が急増!

そんな時代の中、高齢者のインターネット利用が増加。

20代ではほぼ100%の人がインターネットを利用していますが、高齢者は60歳~69歳で76.6%、70歳~79歳で53.5%、80歳以上で20.2%など、お年を召したインターネットユーザーは着実に定着しています。

Twitterなどで、80歳を超える老人が積極的に昔の生活やそれまでの人生で感じた価値観などを情報発信するなど、若者に新鮮な驚きを与えているのを見かけたことがある人もいるでしょう。

高齢者でインターネットをまったく使わないと答えた人は約1割、ほとんどの人がなんかの形でインターネットのお世話になっています。

高齢者によるインターネットの利用は、孤独を癒やしてくれる効果があるだけでなく、社会とのつながりにもなるのです。

80代を超えてガジェットを使いこなし、Twitterで人気者になった女性や自慢の英語力を活かしてWebライターで稼ぐ男性、スマートフォンのアプリを開発してテレビなどに取り上げられる女性など、かなりの高齢でもインターネットを楽しく使いこなしている人が目立つようになってきました。

Windows95の発売が1995年なので、いまから約22年前。いま高齢者の方が80代だとして58歳のときですので、その大多数の方が年齢を重ねてからインターネットの操作方法を覚え、自力で新しい世界を開拓していっているのです。

孤独死や地域付き合いの問題を解消するインターネット

いまや誰しもインターネットで情報発信ができる時代。高齢者になったからこそ、自分の人生をコンテンツにして発信するのは新しい老後の過ごし方と言えるのかもしれません。高齢者が倒れたりして情報発信が途絶えれば、誰かが通報してくれる可能性も高まります。

オンラインであっても人とつながることで、孤独死の問題や、地域づきあい不足の問題をカバーすることができる可能性があるのです。地域包括ケアシステムによる地域での暮らしに万が一慣れることのできないお年寄りでも、孤独を感じることがなくなるかもしれません。

地域付き合いも狭いコミュニティになってしまうので、そうした人間関係が苦手だという高齢者もいることでしょう。インターネットであれば付き合う人を選ぶこともできますので、価値観の合う人もきっとどこかに見つけられるはずです。

また、情報発信を高齢者が行うことによって、遠方のお子さんは簡易的な見守りにもつながるでしょう。インターネットをして過ごすというのは、超高齢社会における新しい老後の形となるかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定