受験者数の低下傾向にあるケアマネジャー

介護にまつわる人たちの大変な状況が浮かび上がりつつあります。 ケアマネジャーという、介護を受ける方のケアプランなどを作成する大切な仕事がありますが、これは介護福祉士などと合わせて資格職です。

その資格についてですが、受験者数が減少しているのと同時に合格者数も減っており、結果としてなり手が減少。

受験に必須となる研修時間が増え、受験資格を持つ人がそもそも減った、ということもあるのですが、その背後に、資格をとっても待遇に見合わず、大変な思いだけをしなければならないというケアマネジャーの過酷な労働環境があります。

ケアマネジャーになる人が減れば、既に現役で活躍されている方々へ負担が大きくのしかかり、また同時に介護の質が低下してしまうことが懸念されます。

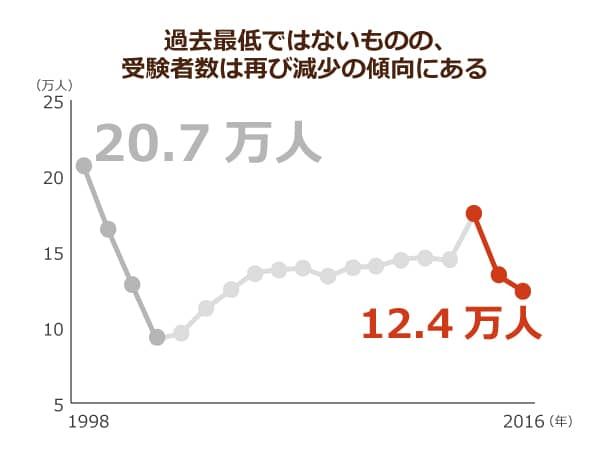

ケアマネジャーは、今から20年前の1998年頃には、受験者数が20万人を超えていました。介護される高齢者も増え、見込みがある資格だと思われていたのです。

しかし、2016年には12.4万人に受験者が大幅な減少。合格者数はわずか1.6万人で、合格率は13.1%と過去最低を記録してしまいました。

受験に必要な実務者研修は、それまでの44時間から87時間と、ほぼ倍に。

その間は自分の仕事を抜けて研修に行かねばならない、しかも自費となると、かなり難易度が高くなります。

介護職はただでさえ薄給なので、研修のために長期間仕事を休む、ということは非常に困難なのです。

困難を乗り越えてケアマネジャーになったとしても、担当する業務は幅広く、「何でも屋」と思われてしまい、日々を奔走するケースも少なくありません。

無報酬でサービス労働するケースがあったり、施設側からはケアマネジャーなしでもケアプランが作れると軽く見られたりするなど、苦難の道のりです。

そして待遇は、介護士時代よりやや良くなる程度にとどまります。

ケアマネジャー資格を保有するということ

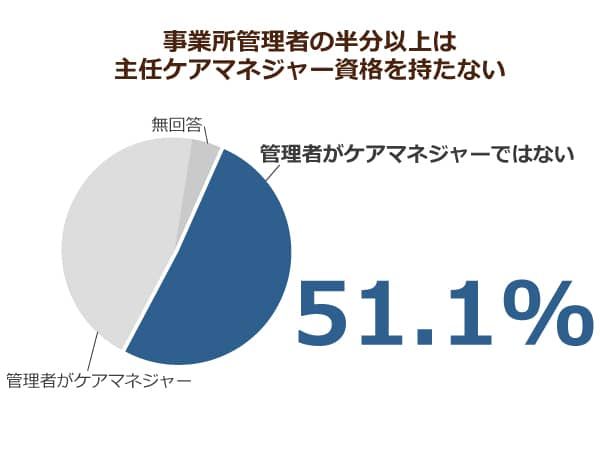

一方、居宅介護支援事業所において、管理者が主任ケアマネジャー資格を持っている割合は44.9%となりました。これは裏を返せば、過半数が、無資格でも施設の管理を行えているということになってしまいます。

事業所内検討会を定期的に行っているか、という調査においては、管理者が主任ケアマネジャーである場合は開催が65.6%、管理者が主任ケアマネジャーでない場合は42.4%に。

ケアマネジャーが管理者であるほうが、事業所内のさまざまな業務改善を話し合う会合は頻繁に行われていると考えてもよさそうです。

これは、有資格者のアドバンテージではないでしょうか。

OJT(On the Job Training)を行っているかどうかについても、管理者がケアマネジャーである場合は66.3%と、そうでない場合の54.0%との差があり、より積極的な取り組みを行っていることがわかります。

総じて、事業所の管理者がケアマネジャーのほうが、そうでない場合にくらべ、事業所運営に関する意欲が高いという傾向が見て取れるでしょう。

全国老人クラブ連合会も、一定の経過期間をもうけて、管理者を主任ケアマネにしていく方向性が妥当だという見解に。ケアマネジャーの資質を向上させ、利用者全体が得するように管理者となってもらうように要請しています。

しかし、病院や医師会などからは、主任ケアマネであるというだけで信頼してしまうことや、研修を受けるだけでなれる主任ケアマネに依存することはいかがなものかという問題提起もなされています。

いずれにせよ、ケアマネジャーという職種は、現場において大きな責任を負っていることがわかります。それが給与に反映されていればやりがいにもつながるので、ケアマネジャーの待遇は介護業界におけるひとつの指標といえるでしょう。

特定事業所加算の実際とは?

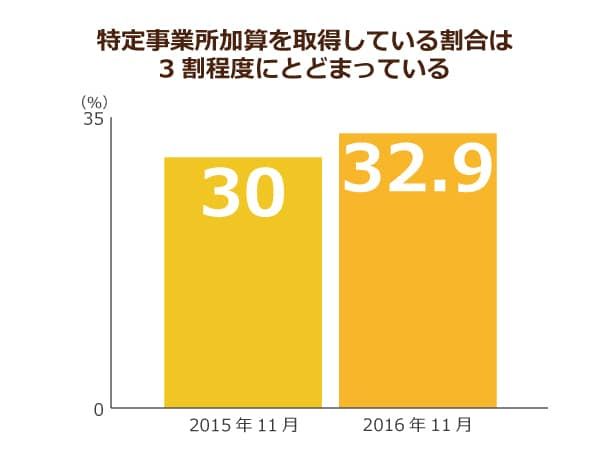

そして、特定事業所加算という国の制度があります。事業所の体制が充実していて、サービスの質が高くなるよう常に努力しており、人員をしっかりと確保しているなど、事業所としての活動がしやすい施設に付与される加算です。

せっかくの特定事業所加算を取得している事業所は、全体のわずか32.9%になります。2015年は30%だったので、それでも2.9%増加しているのですが、全体としてはまだまだです。

特定事業所加算は、介護の質を向上させるために導入されたもの。

主任ケアマネが専従・常勤などで質を管理している、24時間連絡が受けられる、状態が中度・重度の利用者が一定の割合いるなどの条件でこの加算を受けることができます。

改定や細分化もされており、人材育成を行う体制をサポートすることや、人材配置の強化など、徐々に細かく行き届くような改善が続けられています。

資格の質を向上するための施策

では、ケアマネジャーの質を向上させるためには、どのような施策を行えばよいのでしょう。

現状、ケアマネジャーは負担も重く、日々の業務に奔走している姿が浮かび上がってきます。非常に多忙で、雑務から何から、一手に引き受けているというのが現場のケアマネジャーの姿ではないでしょうか。

事業所ごとのケアマネジャーの常勤換算人数をみてみると、常勤と非常勤がそれぞれ3人、0.2人となっています。

合計3.2人で、ひとりあたり利用者人数は、平均25.2人となっています。

これはひとりで25人もの方のケアプランを作成し、ケアプランどおりに介護が実行されているかを確認していく大変な仕事だということを示しているのです。

しかし、ここは、ITなどである程度業務の多忙さが緩和できるのではないでしょうか。IoTなどを導入し、ベッドにセンサーをつけたり、居室のドアに見守りセンサーをつけたりすることで、介護業界全体の効率化にもつながります。

高齢なのはケアされる側”だけではない”

ところで、ケアマネジャーの平均年齢を見てみると、50代が34.9%と、比較的高齢のケアマネジャーが多いことがわかります。60歳以上も18.1%います。40代は31.2%で、30代は14.6%になっており、29歳は0.4%しかいません。

できる限り、能力があって意欲も高く、柔軟性の高い若い方々に、ケアマネジャーに魅力を感じてもらえるようなキャリアパスを準備することも、国にできる施策のひとつではないでしょうか。

介護職は高齢になるほど離職率が高く、高齢のケアマネジャーにはかなりの負担がかかっていることが予測されます。

厚生労働省は、研修制度の重点を座学から、より演習に置くことを提言しています。

国にとっても、ケアマネジャーの質の向上は重要課題であり、高齢者の数が増えるにしたがって、より必要とされてくる職種。

そのため、より実務研修を充実させ、基礎研修を必須化し、資格取得の際の研修やカリキュラムについて、いま一度見直していきたい構えです。

質を高めるための資格更新制度も検討されています。地域でケアマネジャーのネットワークをつくって、情報交換や切磋琢磨の原動力にしてもらいたいという思いもあるようです。ケアマネジャーの質は、介護全体の質にもつながります。

このように様々な施策が考えられていますが、業務の多忙さに比例した報酬がしっかりと支払われることが、資格の質を向上させるためには欠かせないはずです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 165件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定