介護のストレス、その実態は?

厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」は、現在介護をしている方々のなかで、ストレスを感じている人が非常に多いという事実を報告しています。

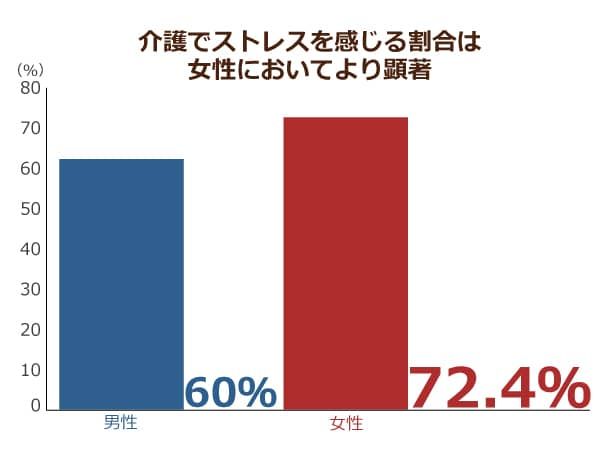

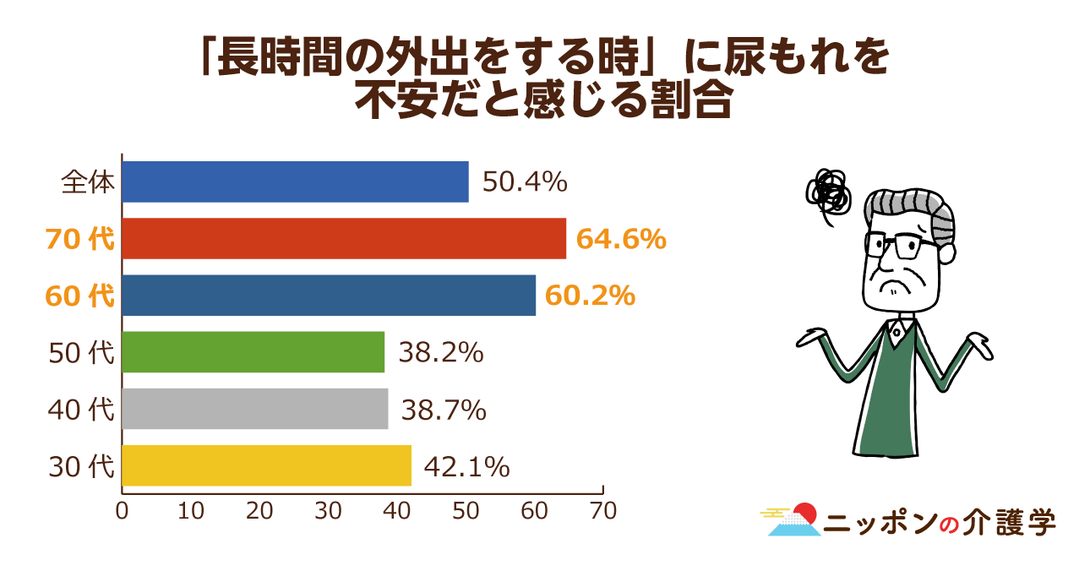

グラフをご覧いただくとわかるように、全年代で悩みやストレスにさらされていることがわかります。

全体の平均としては男性において62.0%、女性において72.4%もの人がストレスを抱えながら介護をしていると回答。

性別に考えると、女性の多くがより負担を感じているのです。

特に高齢のご夫婦でパートナーの介護をしている老老介護が増加。その場合はさらに家事負担などもありますので、強いストレス状態に置かれるケースが多いようです。

いくら長年寄り添った大切な家族だとしても、どんどん体が思うように動かなくなっていく状況をもどかしく、そして悲しく思ってしまう。

そんな精神的負担をこのグラフから見て取ることができます。

介護は肉体的なものよりも精神的なもののほうが、ストレス度は高いようです。

世代別にみると、30代の場合は平均と比べて低い割合がでました。

この世代は子育てや仕事でも担当する領域が広く、介護以外の点に気を取られていることがその要因として考えられます。

介護を続けるということは、終わりの見えない生活をするということです。

高齢者の体は日に日に衰え、できなくなることが増えていくのです。

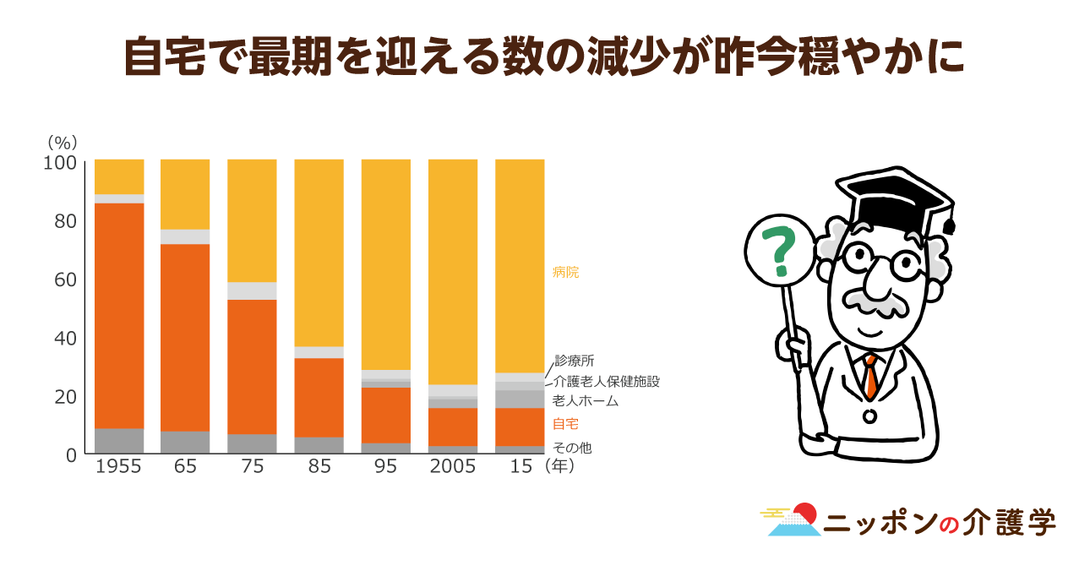

そしてその介護は施設に入る、あるいは亡くなるかのいずれかで終えることになります。ただ、施設もなかなか空きがなく、介護労働の過酷さもあいまって人材不足の傾向に。結果として介護施設入居の難しさにつながっており、在宅での介護を選択せざるを得ません。

”お金”の問題も介護をするストレスの一因に

では、その介護におけるストレスは、一体どのようなことがきっかけで引き起こされているのでしょうか。

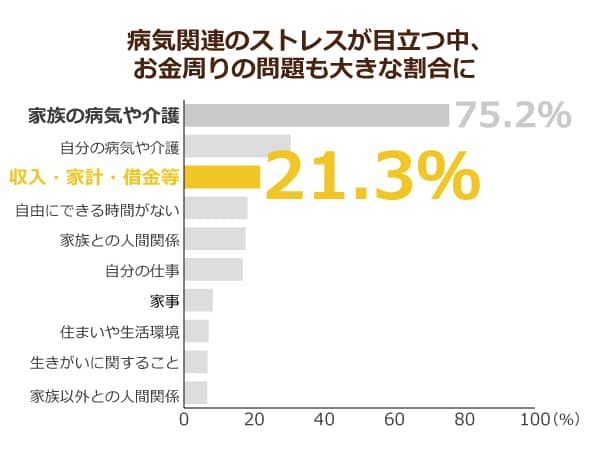

同調査によると、介護のストレスの原因においてもっとも割合を多く占めているのが「家族の病気や介護」という課題です。これが全体の7割を超えており、やはり被介護者の体調を心配しながら介護していることがわかります。

この点において、介護を業務として行っている介護職員と、家族による介護は異なることがわかります。やはり体調などの点がもっとも気がかりなのです。

家族の病気という原因につづいて「自分の病気や介護」が約3割程度、悩みの理由となっていることがわかります。

これは介護者の平均年齢が上昇し、高齢の親を高齢の子供が介護する、または高齢者夫婦同士の老老介護が行われていることを示唆します。

自分自身も病や疾患を持ちながら介護しているのです。

そして、見逃せないのが「収入・家計・借金等」という項目。介護の現場において、少なからずお金のストレスがかかっているのです。

しかし、介護にまつわるお金には、税金が大いに含まれた介護保険の存在があります。収入によっては負担の割合は少なく、リフォーム代や介護用ベッド代、入浴椅子代など、さまざまな介護にまつわる製品を利用者負担が少ない状態で購入することができます。

しかも、介護保険制度は2000年にスタートしており、今の高齢者は保険料を払わずに介護保険を利用しているともいえます。

介護離職で収入が途絶える

介護でお金がとられるという状況は、時間がとられることに影響をうけるもの。人の手によって行われるものが介護なので、担当者はたいへんな負担のかかる日常生活を送ることになります。

結果として、介護をおこなうために勤めていた会社を退職するということが起こるのです。これが介護離職と呼ばれるものであり、社会的にも大きな損失につながります。

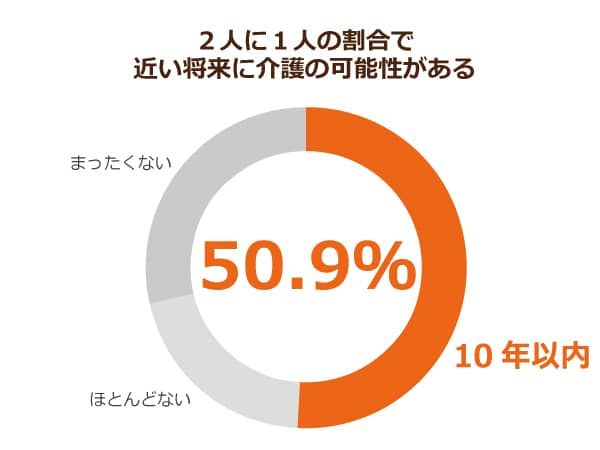

株式会社インテージホールディングスが、いま現在介護を行っている人は5.8%という結果を提出しています。

期間を今後5年以内にまで拡張すると、約25%、実に4人に1人という割合で将来的な介護の可能性が。

さらに10年後では約50%もの人が同じ状態になるという結果も示唆されており、お金の問題は誰しもが真剣に考えていかなければならない状況です。

自治体によっては、ヘルパーを派遣してくれる住民サービスを行っているところもありますが、約半数の人がそうした公的サービスを利用していないというリサーチも結果も見逃せません。

金銭的な問題がネックとなり、こうしたサービスを受けられないということも一因となっているのでしょうか。

このように孤立した状況で介護に奔走し、追い詰められて大きなストレスを感じていることがわかります。

ストレスが過度になれば、やがて自身が介護うつになってしまったり、高齢者への虐待へとつながってしまうことも。ストレスなく介護に向かい、介護者も要介護者も、より良い介護生活を送りたいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 123件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定