福祉用具貸与問題に新たな展開!

増え続ける介護費の総額は9兆円を超え、深刻な事態にあり、超高齢社会で介護に関する予算を削るわけにもいかない状況です。

これを打破するために、厚生労働省は2017年11月より福祉用具貸与の商品コードを統一して価格を「見える化」し、公正な取り扱いを求めていく方針です。

福祉用具貸与問題を改革!厚生労働省の施策とは

皆さんも御存知の通り、介護の仕事は高齢者のケアサービスを行うと、それに応じて介護給付費が支払われます。

支払いを受けるためには介護給付費明細書を記載して提出することになるのですが、中には現場の状況がわからないのを良いことに不当に高い価格で貸与しているケースがあるのです。

本来、福祉用具貸与にかかる費用は介護保険で賄うものとなります。

しかし、介護保険で支払われるため利用者の負担はわずかでよく、そのため市場価格から乖離した価格をつける悪質な業者もいるのです。

それらを公正化して保険給付を適切なものにするため、商品コードを設けて「見える化」を目指すのが厚生労働省の考えとなります。

レンタル料の平均額を設定し、利用者に説明することを義務付け、上限なども設けていく方針です。商品コードを統一することにより、全国規模で福祉用具貸与の価格を把握し、適正価格の算出ができるようになります。

介護給付費明細書を見てみると…?

しかし統一コードができるといっても、実際に介護の事務処理で使われている介護保険請求時の明細を見たことがある人は少ないのではないかと思いますので、今回は介護給付費明細書の該当部分を用意しています。

「サービスコード」「単位数」「回数」「サービス単位数」「公費分回数」「公費対称単位数」という記載がありますが、ここで重要なのが今回の改革事項であるサービスコードです。

サービスコードには広く利用されている「TAISコード」というものが採用されました。

同時に、TAISコードがない福祉用具もあるため、5桁から6桁の福祉用具届出コードも新たに作成し、どちらかを必ず記載しなければ、レセプト審査に通らない仕組みとなります。

どの福祉用具にどの商品コードが対応しているかは、テクノエイド協会の公式ホームページからExcelでダウンロードして参照できるので確認することが可能です。

新たな届出コードが公表された背景

では、統一コードを見たところで、なぜこのような届出コードが新たに設置されたのかを見ていきましょう。

冒頭でも触れましたが、その背景には一般的な福祉用具貸与の価格基準と大きくかけ離れた値を不当につける業者の存在があり、そのことに対して批判が上がっていたためという事由があります。

介護の世界における価格は市場原理で決まるというわけではなく、介護保険という制度の中で決まった点数に対価が給付されるものです。訪問看護にこれだけ、リハビリにこれだけという風に、サービスごとの給付額が決まっています。

ほとんどが目に見えない「サービス」という形で提供されるため、価格は厳密に決まっているのが現状ですが、福祉用具貸与は「モノ」を提供して対価を受け取るため、市場価格とかけはなれている場合や業者が意図的に値段を釣り上げるケースもあります。

今までは価格が不当であっても、利用者に対しての説明が不十分であったり、利用者側も「どうせ介護保険で支払われるから」という考えがはたらくことで、現場レベルでは是正されずに不正が蔓延していました。

これらに対しての批判を受け、厚生労働省は適正化、そして公正化に乗り出したのです。

貸与価格の不透明性も原因のひとつ

そして福祉用具貸与には不正な値段がつけられているのと同時に、価格そのものが不透明であるという問題点もあります。

介護保険制度においては、サービスのほとんどが利用者に直接給付される形になる一方で福祉用具貸与は少し異なり、レンタル事業者を経由して間接的に利用者の元へと供給される仕組みです。

しかし、福祉用具を貸与するだけではなく、同時に介護サービスも提供されますので、価格が不透明になりやすい問題点が存在します。利用者側も、この価格が適正なのかどうかわかりにくく、それがますます不透明性を高めることになってしまいます。

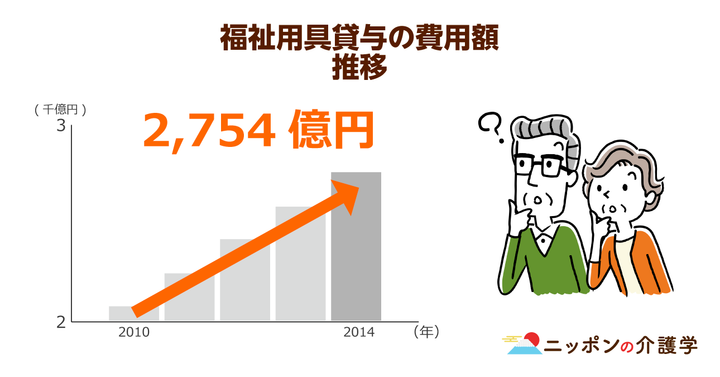

では、福祉用具貸与にどれだけのお金がかかっているかをみていきましょう。2014年の時点で、2,754億5,000万円もの金額となっており、介護保険制度がスタートした2年後の2002年から2.7倍に膨らんでいます。

社会に高齢者が増えているとはいえ、価格を適正化していく必要があることは明らかです。一刻も早く透明性を高めて、不正な福祉用具貸与を無くさなければなりません。

福祉用具専門相談員という存在

この問題を解決するには、福祉用具専門相談員の手が必要不可欠なのですが、その福祉用具専門相談員とはどのような役割を担っているのでしょうか。

まず、福祉用具とは高齢者の生活向上させるためメーカーが開発し、貸与事業者がそれらを買い取って利用者にレンタルするものを指します。

サービスではなくモノであっても、介護に関わるものであるため介護保険料が適用されますが、先ほど見たように、サービスとモノが混在しているため適用される場面は限定されます。

当然ですが家族が使うものは認められませんし、介護ではなく日常生活で使う品物も福祉用具にはならないので、そういった判定を行い適切に利用に関する指導を行っていくのも福祉用具専門相談員の役割のひとつです。

そして、福祉用具専門相談員とは、その名の通り福祉用具の知識を備えた専門家で、各事業所に2人以上配置する義務があります。

そういった名の専門資格があるわけではなく、講座を受講することで認定されるもので、医療や福祉系の資格を持っている人たちが主な受講者です。

実績としては全国に2万人おり、事業所ごとに平均して3.7名配置されています。

福祉用具相談員をうまく活用することが問題解決の近道!

こうして福祉用具を適切に使用していくために福祉用具専門相談員の存在が重要でありながら、介護の現場ではあまり相談に利用されていないというデータがあります。

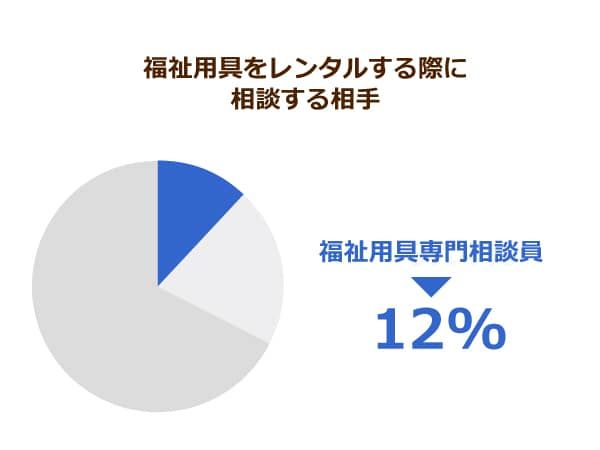

一般社団法人シルバーサービス振興会の調査によると「福祉用具をレンタルするにあたって誰に相談しているか」という質問に対し、福祉用具専門相談員に相談している人はわずか12.0%しかいませんでした。

67.4%がケアマネージャーを相談相手と選んでおり、せっかく介護事業所が平均3.7名の相談員を配置しているのにも関わらず、活用状況が芳しくないということが明らかです。

ケアマネは介護の計画を立てる上で、非常に多く接する存在のため利用者にとって相談しやすい相手であることは確かなのですが、福祉用具を利用するための専門知識を有しているわけではないため、不適切な利用があっても発覚しづらい構造が生まれてしまいます。

以上のことから、費用削減の鍵は福祉用具専門相談員に相談することにありそうです。改革によって不正は是正される予定。限られた社会保障費とみなさんから集めた保険料と税金で賄われている介護給付費ですから、慎重に利用していく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定