心房細動(しんぼうさいどう)という病気を聞いたことがありますか?心房細動は昔でいうところの不整脈にあたる病気です。

高齢となるにつれて増える心房細動は、日本に約71.6万人の患者がいます。

心房細動が続くと心不全や脳梗塞が起きる可能性もあり、早めの治療が望ましいとされます。

心房細動と高齢者

心房細動とは?

上述したように、心房細胞は不整脈の一種です。

早期の治療が必要で、そのままにしておくと脳梗塞を引き起こし、認知症も発症しやすくなるとの研究もあります。

心房細胞を発症すると心臓が小さく震え、血液を送り出す機能に障害が出るため血液がよどみ、血栓ができることで脳の血管が詰まるのです。

また、それが脳塞栓(のうそくせん)という病気を引き起こします。脳塞栓になると認知機能の低下が起こりやすく、認知症リスクが4~60%高まることも。これは血流が安定しなくなり、脳の血管に発生した血栓が詰まるためと考えられています。

このように、脳塞栓に限らず、脳卒中や認知症など脳の病気にも関わっているものの、心房細動の認知度は高くないのが現状です。動悸に気がつくことで自覚しますが症状が出ないケースも多く、健康診断の結果見つかることも多くあります。

心房細動の有病率は高齢者に高い割合を示す!

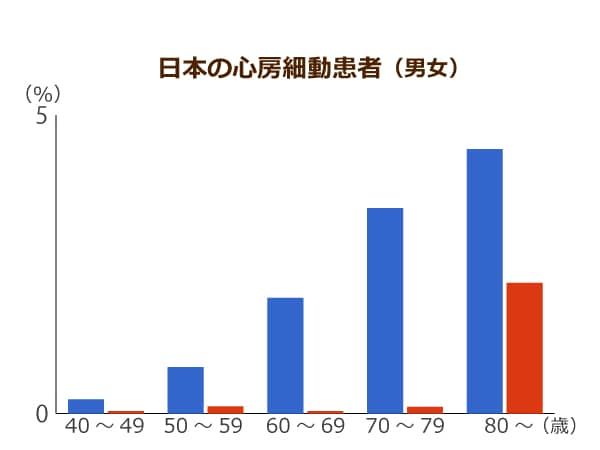

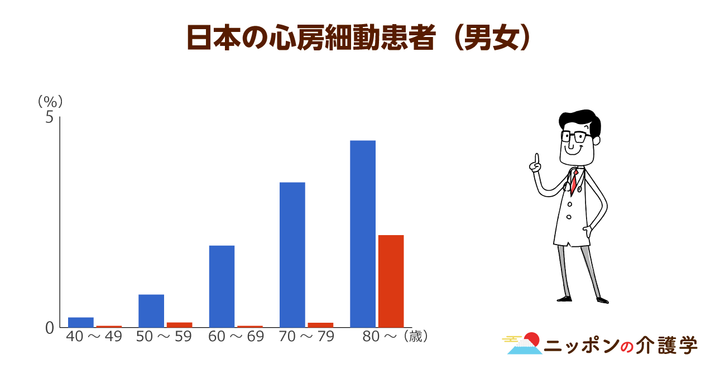

では、具体的にどれほどの心房細動患者がいるのでしょうか。2003年の若干古いデータではありますが、約71.6万人の人が心房細動に罹患し、平均的な有病率は全体で0.56%であるということが日本のコホート研究が明らかにしています。

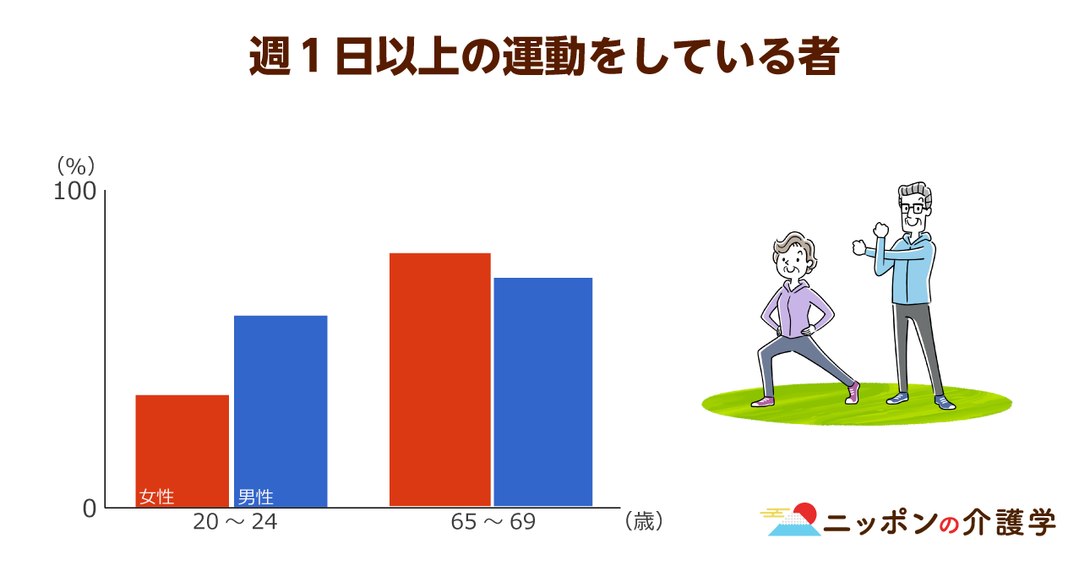

グラフを見ていただくとわかる通り、その割合は高齢となるにつれて増加し、60代にでは男性1.94%、女性0.42%となります。それが70代になると男性3.44%、女性1.12%となり80代の男性においては4%を超えるという結果に。

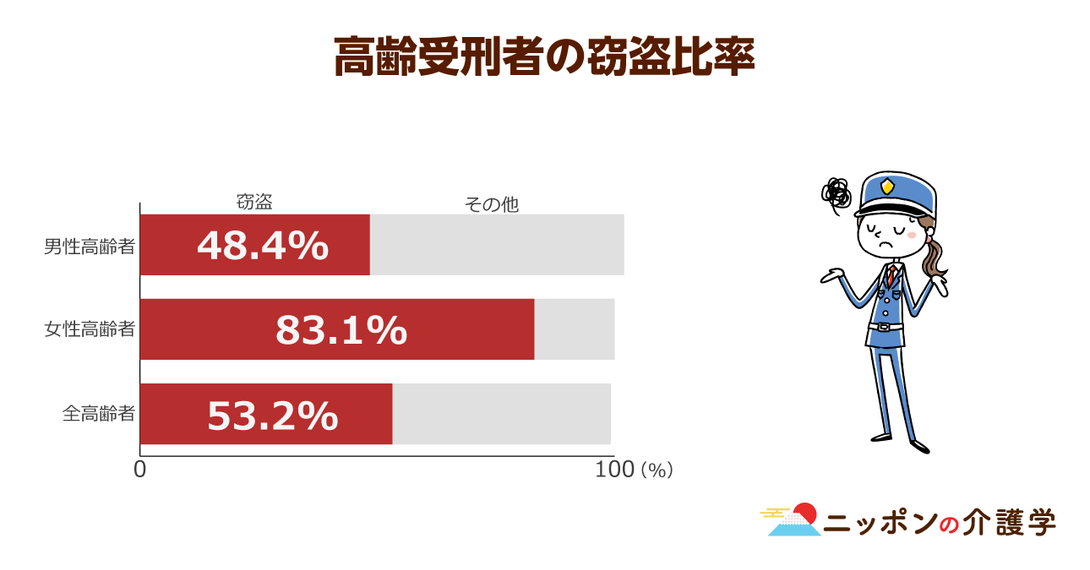

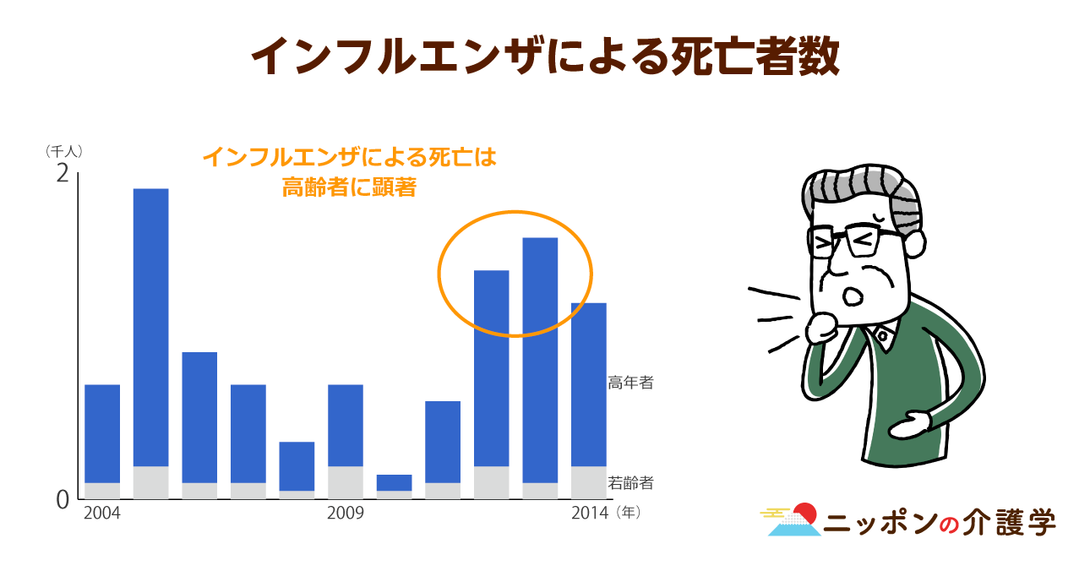

また、厚生労働省が出した国民生活基礎調査によると、寝たきりの原因となるのは脳卒中や認知症で、それぞれ33.8%、18.7%となりました。

これらはともに心房細動によって引き起こされる可能性の高い病気であり、その段階へ至る前に心房細動に関する対策を講じる必要があります。

超高齢社会となるに従って心房細動を発症する人が多くなるということはデータからも明らか。寝たきりを予防して不要な介護が発生するのを防ぐためには、心房細動への認知を高めていかなくてはなりません。

心房細動の原因や合併症

心房細動はストレスから

ではなぜ心房細動が起こるのでしょうか。心臓は一定のリズムを保っており、血管を通って血液を体の中に送り出していますが、それは規則正しい電気信号が心臓の4つの部屋である右心房の洞結節(どうけっせつ)から発信されることで起こります。

しかし心房細動ではこの洞結節ではない場所から電気信号が発生することによって心房内の電気信号が乱れてしまい、結果として心房が細かく震えるという状態になってしまうのです。

心房細動は健康な人でもり患する可能性がある一方で、高血圧や糖尿病といった病気に関連して引き起こされることがわかっています。

アルコールやカフェインを摂りすぎたり、睡眠不足が続いたりすると起きやすくなることも。

また強いストレスを感じているときに発症するケースもあるようです。

表を見るとわかる通り、正常な心臓が毎分60~150回の規則的な興奮をするのに対し、心房細動は毎分300~500回の激しい運動となります。ある種のけいれん状態で、心電図も不規則に映るのため、検査から診断することができるのです。

心房細動には脳梗塞や心不全などの合併症が…

心房細動を発症すると血液がよどむことで血栓が多くなり、これが脳梗塞を引き起こします。脳梗塞は言語障害や麻痺、寝たきりといった後遺症が残るケースが多いため、高齢者だけでなく家族も生活が一変してしまいます。

さらに心房細動は心臓の機能を低下させるため息切れが起こり、これが心不全となるリスクがあります。心不全は予防が困難で、心臓病や貧血、腎臓機能が悪化している人に起こりやすいのです。

心房細動は心臓の鼓動が不整かつ高頻度で動いてるだけなので、それ自体はすぐに直接命に関わるわけではない一方で、心不全につながっていくことは看過できない事実。

さらに心房が不規則に動くことが血液の流れるスピードに影響し、停滞してうっ滞になることもあります。

心房細動への対策とは?

心房細動とストレスの関係性

そんな心房細動の対策、いったいどうすれば良いのでしょうか。

まず心房細動は高齢となるに従って心臓の鼓動が頻発かつ不整に起こることであり、対策が難しいのです。

抗不整脈薬もありますが、完全に心房細動をなくそうとすると大量かつ多種類の薬が必要になり、むしろ薬からの副作用のほうが危ないことに。

しかし血栓を予防することはできます。運動やコレステロールの管理、そしてバランスの取れた食事といった基本的なことから、血圧の管理や標準体重の維持、そして血糖値を下げる努力も必要となりそうです。

また、心房細動は自律神経に関わる病気のため、ストレスが起きて刺激が与えられると影響を受けてしまいます。怒ったときに心臓の動悸が早くなるのは、メンタルと心臓がつながっている証拠。ストレスを軽減し心臓に負担をかけないことが大切です。

心房細動の治療方法

一方で心房細動だと診断されてもあまり症状がない場合もあります。動悸を感じないのであれば早急な治療は不必要な場合もあり、頻脈になりづらいので心不全もあまり起こりません。

しかし症状が強い場合は発作を止める薬が必要になります。抗不整脈薬は心房細動の回数を軽減する効果がありますが、完全に止めることはできません。

また、心臓へ電気を通しづらくして心臓機能を調節することで心拍数を抑える薬もありますが、人によっては動悸が収まった際に、めまいや失神が起こる場合があります。この場合は抗不整脈薬を使うと余計に危険な状態となってしまうことも。

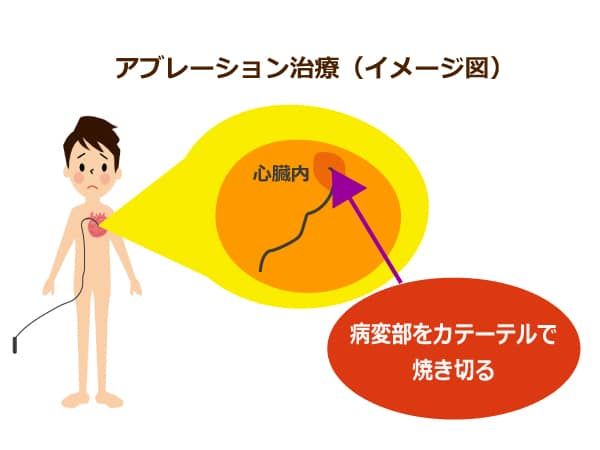

そうしたときはペースメーカーを埋め込むなど、大掛かりな対策が必要となります。使われるのはペースメーカーだけでなく電気ショックやアブレーション治療と呼ばれる、カテーテルから高周波電流を体内に流して生体組織を焼き切る治療法です。

心房細胞は高齢者に起きやすいのと同時に治療もハードルが高くなるため、何よりストレスをためずに健康的な生活を意識して毎日を過ごしていくことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定