公的に運営されている施設のひとつである特別養護老人ホーム(特養)、その入所基準を正確に知っている人はどれくらいいるのでしょうか。

特養は基本的に要介護度3以上なら入所できる一方で、国によって必要性があれば要介護2以下でも入所できるよう指導されています。

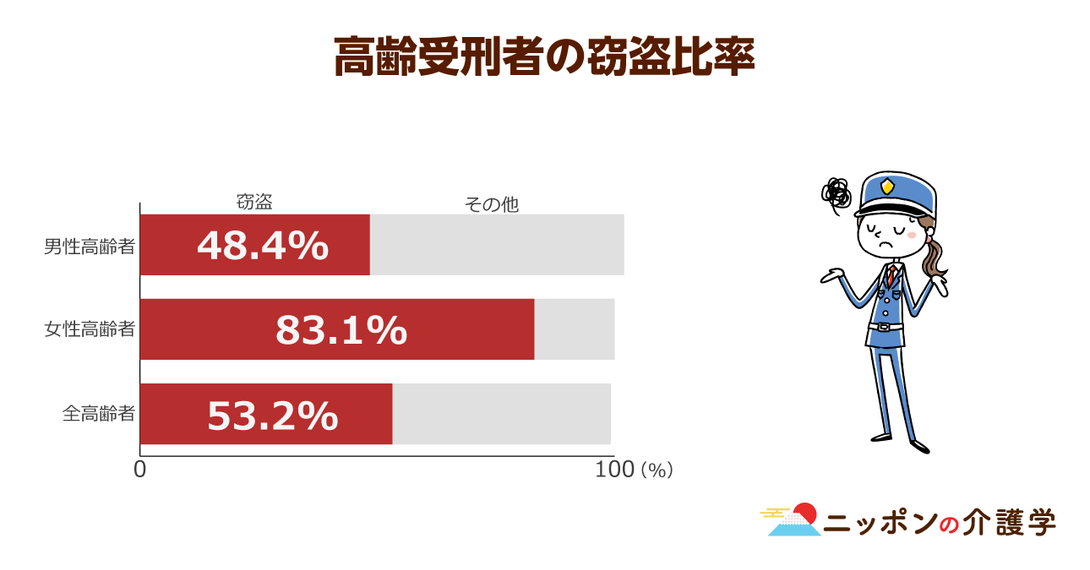

しかし、東京都の高齢者福祉施設協議会の調査では、7割以上が要介護度の高い人を優先している状況であることが明らかとなりました。この基準では、本当に特養を必要としている人が”弾かれてしまう”可能性があります。

特養の入所事情

特養の7割は”要介護度”を入所基準としている!

東京都の高齢者福祉施設協議会の調査によると、特養のうち73.2%が要介護度を優先項目として入所を判断している状況であることが明らかとなりました。

しかしこれでは、経済的に困窮して自立した生活を送ることが困難な人が安い特養への入所を目指したとしても、低い要介護だということを理由に門前払いされる可能性があります。

国は低い要介護度の人たちも受け入れるよう指導しているのにもかかわらず、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

それは特養の運営における経済事情があります。

前回の介護報酬がマイナス改訂になったことによって特養の報酬は大幅に下がり、売上は減少しました。

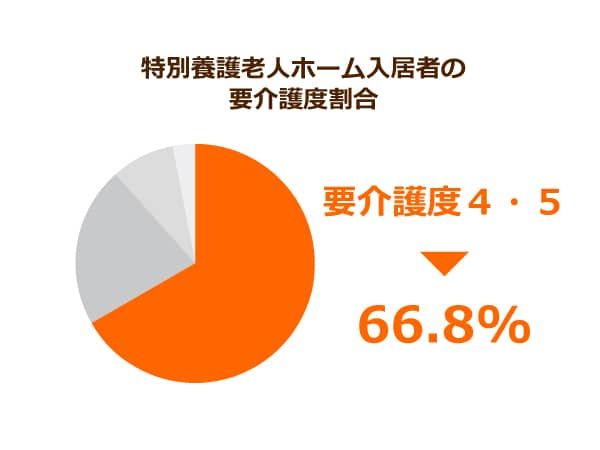

この減少した売上を上げようとした事業所は、要介護4と5の割合が7割を超えると「日常生活継続支援加算」が受けられることに目をつけます。

さらに、この加算制度が前回のマイナス改定とともに引き上げられたこともあって、要介護度の高い高齢者を積極的に受け入れるという経営方針に拍車がかかるようになりました。

都内では日常生活継続支援加算を取得している施設が82.2%を占め、施設経営にとって大きなウエイトを占めていることがわかります。

”特養”のおさらい

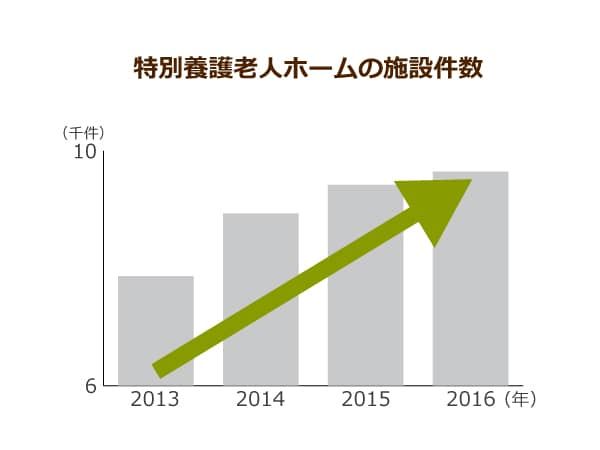

その特養の数は右肩上がりに増え続けており、2016年の時点で9,645件存在します。

そもそも特養とは公的な介護サービスで、個室だと月13万円前後、相部屋だと月8万円前後と安いため、年金暮らしの高齢者に高い人気が。

したがって入所するのは困難を極める地域も目立ちます。

在宅で自立した生活を送ることが困難な高齢者に加え、寝たきりや認知症の人も受け入れ可能。そのため、在宅介護では対応できない高齢者の受け皿という側面が強くなっています。

冒頭でも触れたとおり、現在の特養は要介護度を入所基準としていますが、その要介護度には2段階の判定が。

一次判定はコンピュータによるもので、二次判定は介護認定審議会で学識経験者のうち数名によって該当者がどの程度介護サービスを必要としているかを審議します。

費用が安いのと同時に長期入所にも対応、安心して老後を送ることができるというメリットがある反面、原則”要介護度3以上”が受け入れ基準となっているため、なかなか入れないというデメリットがあります。

それに加えて費用が安いために看護師が夜間対応していない施設もあるので、緊急時は後手に回ってしまう可能性があります。

特養の問題点

要介護度が低い人は特養を利用しにくい

そんな特養にはいくつかの問題点が。まず国の方針として、要介護度が3以上の高齢者のみを受け入れるようになったことの弊害です。

要介護度の高い人のみを受け入れるようにしたことで、待機者が約50万人から約35万人に減少しましたが、これは要介護度1や2の人が特養に入れなかったことに起因するもの。

事実、厚生労働省の調査によって要介護度4~5の人が半分以上の割合を占めていることがわかっています。

そして同時に、施設で重度の人が増えることによって介護職員が忙しくなり、人手不足も相まって手が足りなくなってしまいました。それにより、需要があるにも関わらず、空きベッドが生まれるという矛盾が発生してしまうのです。

重度の患者ばかりを受け入れる理由

ではなぜ、特養では重度の患者を重点的に受け入れるのでしょうか。それは2018年4月から施行される改正介護保険法に関連しています。

この法律は高齢者の自立支援をうたっており、また同時に、要介護状態の高齢者における重度化を防止して、できる限り寝たきりや認知症が進んだりしないよう自立支援にインセンティブを設けたものです。

つまり、介護施設は重度の患者を受け入れることで売上が増えることになります。

それはなにも、施設の利益を増やして経営者があくどく儲けようと思っているわけではなく、介護報酬の削減によってこうしたインセンティブがなければ経営が成り立たなくなる可能性があるゆえなのです。

そして、要介護度の低い人が待機者にカウントされなくなるため、国側も特養待機者を削減したという実績をつくることができます。

特養のこれからの課題

特養の空床問題

月額費用が安く、高齢者の限られた年金でも老後を過ごすことができる特養ですが、その一方には”空床”の問題があります。

人気で待機者も多いにもかかわらず、なぜ空床がでてしまうのでしょうか。

その問題のひとつとして、立地の問題があります。

特養は比較的地価の安い郊外に建設されることが多いため、都心の家族は様子を伺いづらく、一時帰宅も難しいといった距離的な問題が発生してしまうのです。

そのため、待ちが発生するのは都心の便利な特養だけで、不便な場所にある特養はあまり入所したいと思わない人が多くなります。

これは、特養に一度入るとその後はあまり転居しないという事実からも明らかなようです。

また、介護保険の自己負担分も増えたことで、ますます特養が敬遠されるようになっています。

しかし、施設側は加算を受けなければ経営が成り立たなくなる可能性もあり、結果として要介護の高い高齢利用者を取り合う状況になっています。要介護度ばかりをみているとこのような弊害が生まれてしまうのです。

軽度の受け入れ拒否

もうひとつ、インセンティブを重視するあまり、軽度の患者の受け入れを拒否しているという問題があります。

要介護度が低くとも認知症である人を在宅介護するのは難しい…という理由から、施設を必要としている高齢者は当然存在しているのです。

そうした人たちが入所を拒否されてしまうと、症状の重症化がより進んでしまう恐れがあります。

この問題の背景にあるのは、介護施設における慢性的な人手不足と、介護報酬の加算や報酬体系のあり方だと言われています。

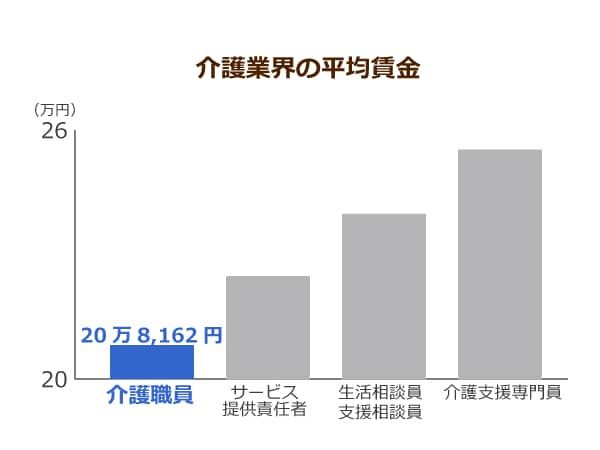

そんな状況の中で、厚生労働省は2019年10月の消費税増税と同時に、勤務10年以上となる介護福祉士の給与を月額8万円アップするという案を出しました。

しかし、これでは介護職員の減少を防ぐことはできるかもしれませんが、これから介護職に就こうと志している人にはあまり効果がない可能性もあり、勤務年数の少ない介護職員にも何らかの加算をして介護職全体の報酬を底上げしていく必要性も考えられます。

上掲のグラフのとおり、介護職員の平均賃金が低いことは明白です。

重度の患者受け入れのみに与えられる加算も、この傾向に拍車をかけているため、再度見直しを検討していく必要があるという声も多いのです。

今回は特養の課題についてみていきました。7割以上が介護度の高い順に受け入れているとのことですが、ある程度まで自立して健康ではあるものの、将来的に介護を必要とする人は必ず存在するため、特養の課題は早い段階での解決が望まれます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 17件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定