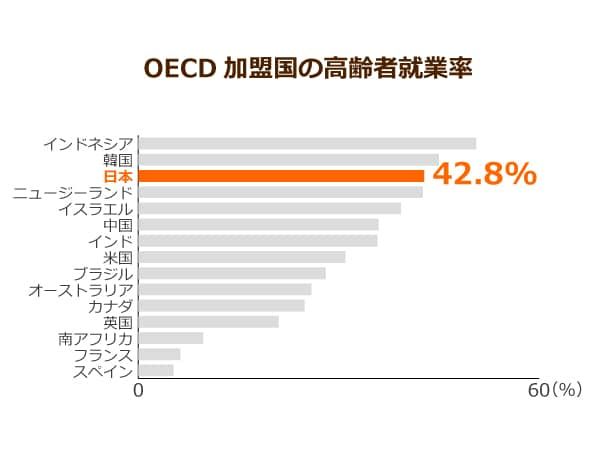

OECD(経済協力開発機構)のデータによると、65歳を超えても働き続ける人の割合はアジア諸国において高くなっていることがわかりました。

特に日本の65歳~69歳に関しては、実に42.8%もの人が働いているという事実が明らかになったのです。

定年退職の年齢が引き上げられる中、さまざまな事情で働きたいと願う日本の高齢者就労事情をみていきましょう。

高齢者の就業率はアジア諸国で高い割合を示す

現代高齢者が抱く「働きたい」という思いは強く、内閣府のデータによると、実際に働いている高齢者のうち約8割が「80歳まで働きたい」「体が動くうちは働きたい」と答えています。

これは現在仕事をしている人に対する調査結果の割合ですが、60歳を超えても働いている人の割合は実際に高くなっており、男性では60代後半において53.0%もの人が就労。

女性についても、60代後半で依然として33.3%の人が働いているというデータが出ているのです。

では、冒頭で紹介したOECDの調査をみていきましょう。

60代後半における就業率をみてみると、1位のインドネシアと2位の韓国に次いで、日本が42.8%で3位となっています。

このデータからは高齢者における就労意欲がアジア地域で非常に高くなっているようです。

これがヨーロッパになると状況は一転。

アジア諸国とは対照的な高齢者就業率が浮き彫りとなっており、最も低い値を示しているのがスペインで5.3%。

高齢者100人のうち、たった5人程度しか就労していないのです。

昨今のスペインでは経済環境が著しく悪化していることから雇用状況が芳しくないため、高齢者ができる仕事が残っていないという原因が考えられています。

しかし、経済が順調なフランスも高齢者就業率は2番目に低い6.3%となっており、ヨーロッパでは高齢になってまで働きたくない、プライベートを謳歌したいという価値観をもっている可能性も考えられます。

現にヨーロッパの一部の国では、法律によって定年が引き上げられた際には抗議活動が発生しました。

有給消化率が高く、働く人々の権利に対する意識がとても強いためにこうしたデモが起こったものとみられています。

一方、日本における労働に対する意識をみてみると、「生活を安定させるため」「健康を維持するため」と考える人が多いようです。

高齢者をとりまく雇用状況も時代に応じて変化しており、希望すれば65歳以上になっても働ける企業が多数存在。

特に高齢の客を迎え入れるために高齢就労者を受け入れるケースがファストフードやコンビニエンスストアで歓迎されているようです。

日本における高齢者の就労事情

高齢者就業率は右肩上がりで増加中!

ここまではOECDが調査した65~69歳までの就労状況をみてきましたが、日本国内における「労働力人口に占める高齢者の割合」としてみると、この割合は徐々に増加していることがわかります。

2011年の時点は8.9ポイントだったものが11.8ポイントと2.9ポイント増加。

これは右肩上がりの変化であり、データからもいかに労働力の高齢化が進んでいるのかは明白です。

厚生労働省のデータによると、働き続ける理由には「生活の維持」、すなわち経済的な問題が関係しています。

それが年齢を重ねるとともに、経済的な事情よりも生きがいや社会参加、そして働いてほしいという依頼、などの理由が増えていくのです。

「年金だけでは生活が立ち行かない」「年金だけでは働いていた頃よりも生活レベルを下げなくてはいけない」という理由の他にも、人と関わり、社会と接点を持つために働く人の割合が高くなっていることがわかります。

高齢の雇用者を雇用形態別にみてみると?

では、働く高齢者はどのような就労形態で、どのように雇用されているのでしょうか。

総務省統計局が行った調査によると、高齢就労者のうち73.1%が非正規雇用となっているという事実が存在しています。

2014年時点で会社に雇用されている人の数は5,240万人でそのうち高齢者が320万人となっており、全体の6.1%が高齢者であることがわかります。

この5,240万人のうち非正規雇用の人数は1,962万人、そのうち高齢者は234万人となっており、この割合は超高齢社会の進行でさらに増えるものと予想できるでしょう。

この事実に加えて、女性の就業率が増加しているということも見逃せない変化でしょう。

働いている家庭において「妻も高齢者で共働き」というケースが増加しているのです。

非農林業において夫婦ともに共働きとなっている世帯は全世帯中39万世帯で5.1ポイント。

2002年の調査では14万世帯なのでたった2.0ポイントの増加にみえますが、2.8倍となっていることを考えると大きな変化といえるでしょう。

高齢者世帯においても「夫が稼ぎ、妻が家庭を守る」という価値観が崩れつつあることがこのデータからは読み取れます。

高齢者の低所得化はますます進行する

高齢者の貧困率は高くなるばかり

しかし、高齢になって働くということは単に価値観の変化や社会との接点を求めて、という理由だけではないのもまた事実で、前述の通り、そこには深刻な経済的事情もあります。

つまり年金だけや貯金だけでは生活が成り立たないため、やむを得ず働くという人はやはり一定数存在しているのです。

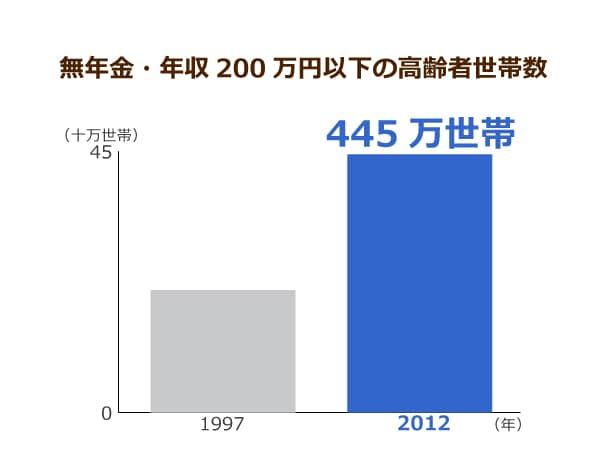

国民生活基礎調査によると、1997年の貧困高齢世帯(年収200万円以下の高齢者世帯)は211万世帯。

それが2012年には445万世帯に増えています。

高齢者世帯は2016年の時点で1,327万世帯のため、約25%が貧困に喘いでいることが明らかとなりました。

なぜ低所得の高齢者が生まれてしまうのか

高齢になるまで働き続けていても老後は貧困になってしまう。

そんな状況はなぜ生じてしまうのでしょうか。

低所得高齢者の状況を調査してみると、そこには所得の87%を公的年金に頼っているという事実が存在。

その年金支給額自体が低いことで、低所得に陥ってしまうという悪い流れができあがってしまうのです。

この要因には「無年金」や「2階建て部分(厚生年金)を受給できていない」こと、「基礎年金を満額受給できていない」などが挙げられます。

現行の年金システムは計10年以上の納付で需給可能となっていますが、以前は25年という長い期間納付しなければ受給資格を得られないという問題があったのです。

また、年金は国民年金と厚生年金に分けられますが、非正規雇用や自営業という理由から厚生年金を受けることができないケースも貧困に陥る要因となりやすいのです。

そして、現役時代に病気やリストラ、低所得などを理由として年金の納付額が低く、基礎年金が満額受給できないというケースもあります。

現在の高齢者はバブル崩壊やアジア経済危機、リーマンショックといった経済的なダメージによる減給やリストラを受けている世代。

その影響を受けて納付が困難となった結果、年金支給額が年間200万円にも満たない世帯が増加。

生活費を補うために働くものの、最低生活費に足りないという現状には、さまざまな事情によって年金支給額が低いという要因が大きな影響を与えているのです。

今回は日本で働く高齢者が国際的にみても高い割合を示していることをみてきました。

他者とのつながりや生きがいを重視する人がいる一方、年金受給額が低いことからやむを得ず働く人がいるのもまた事実。

今後は働く高齢者がますます多くなるでしょう。

現役時代に比べて体が動きづらくなった高齢者に対して、社会がさらに柔軟な対応をしていくことはこれからの日本にとって欠かせないことになりそうですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定