介護に関わる方であれば、一度は耳にしたことがある「介護うつ」。

特に家族の介護を自宅で行っている方に顕著で、ある調査の結果によれば、在宅介護者の4人に1人が介護うつを発症しているとも言われています。

これは、通常のうつ病発症率の約4倍とも言われるほどの高確率。

と同時に、介護うつの発症は介護離職や虐待といった状況を生み出しかねません。

だからこそ、そうなる前に介護うつの症状を知っておくことで対策につなげて欲しい。

そんな想いから、介護うつの症状と対策についてまとめてみました。

「介護うつ」の原因となりうる要素とは一体何なのか?

「介護うつ」というのは病名ではありません。病名はあくまで「うつ病」であり、介護疲れや介護によるストレスが原因となって発症するうつ病を、総じて「介護うつ」と呼んでいるに過ぎません。

年月が決っている育児とは違い、介護には終わりが見えません。「健康的な生活が長続きするように」「少しでも長く生きられるように」と願ってするものですから、逆に言えば、介護をしている状態が長く続く方が、願いを実現しているとも考えられるのです。

とはいえ、介護による負担は非常に大きなもの。

食事や入浴、排泄…と、日常生活を送る上で必要な介助は1日に何度も行う必要があり、介護者にとってそれは大きな負担。

介護施設でスタッフにお願いできれば負担もありませんが、自宅で家族の介護をしている場合はそうもいきません。

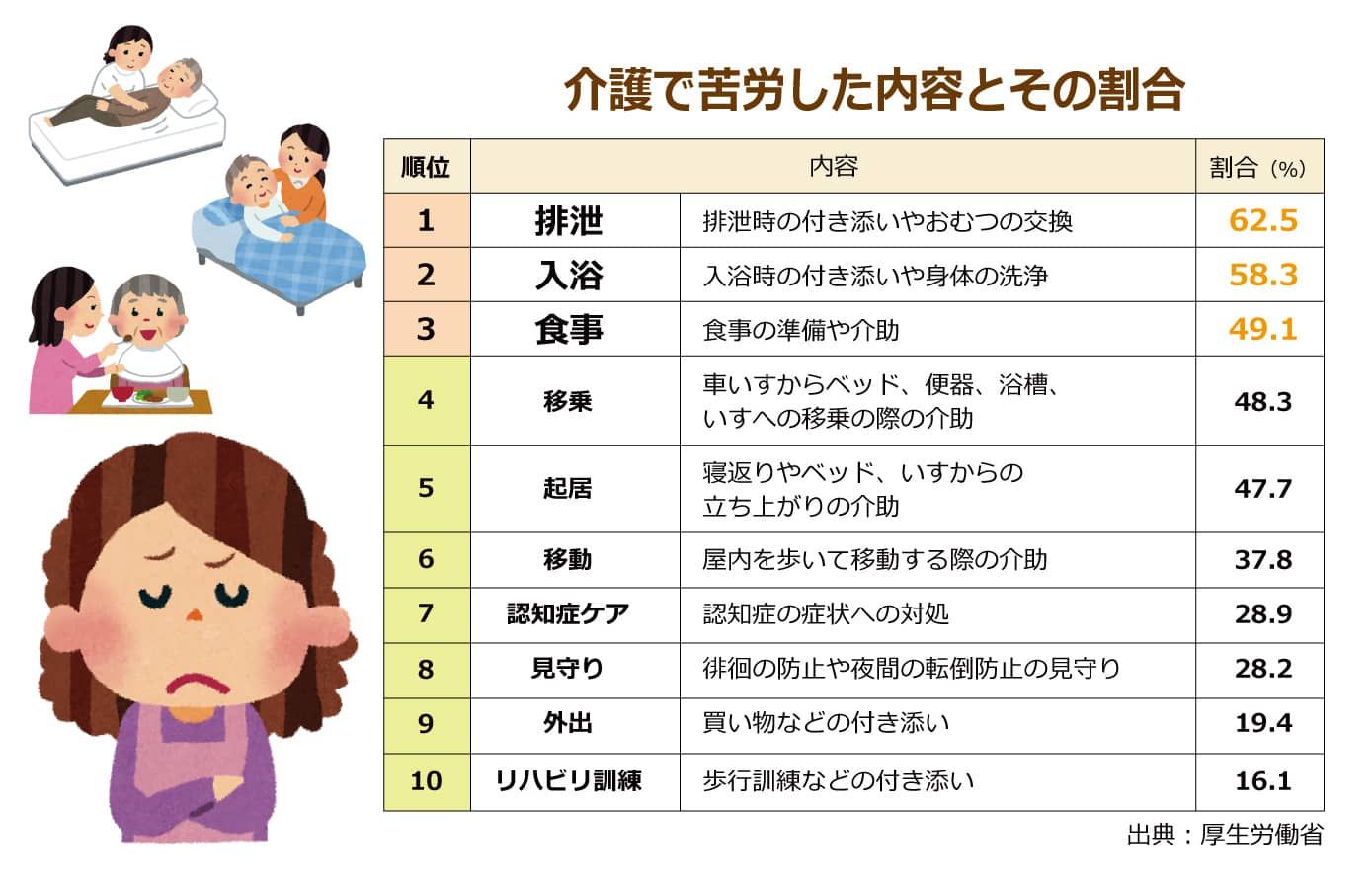

上記の表は、内閣府が公表している“介護で苦労した内容とその割合”についての一覧。排泄介助に苦労を感じている人が最も多い点に関しては、「やっぱり…」と共感される方も多いのではないでしょうか。

この症状が見られたら危険信号!?「介護うつ」の3つのサイン

では、介護うつになるとどのような症状が出てくるのでしょうか?考え方は、基本的にうつ病と変わりません。いわゆる“憂鬱”を感じるのがうつ病の特徴となりますが、介護うつに関しては、特に以下のような症状が見られ始めたら注意が必要です。

①喜びや楽しみを感じられない

②楽しいことが起きても気分が晴れ晴れしない

③趣味や、昔は好きだった物事を楽しめない

こうした予兆がひとつでも見られたら黄色信号。3つとも当てはまるようであれば赤信号です。すぐに精神科や心療内科など専門医の診察を受けてください。

こうした状態が続くと、人それぞれですが、様々なうつ病の症状が出てきます。

些細なことでイライラしたり、また仕事への集中力がなくなりミスを頻発したり。

最悪の場合、「もう死にたい…」など“希死念慮”が出てくる場合もあり、だからこそ早めの受診が大切になるのです。

衝撃の事実!介護者による虐待件数は、1年間で1万5000件以上も!

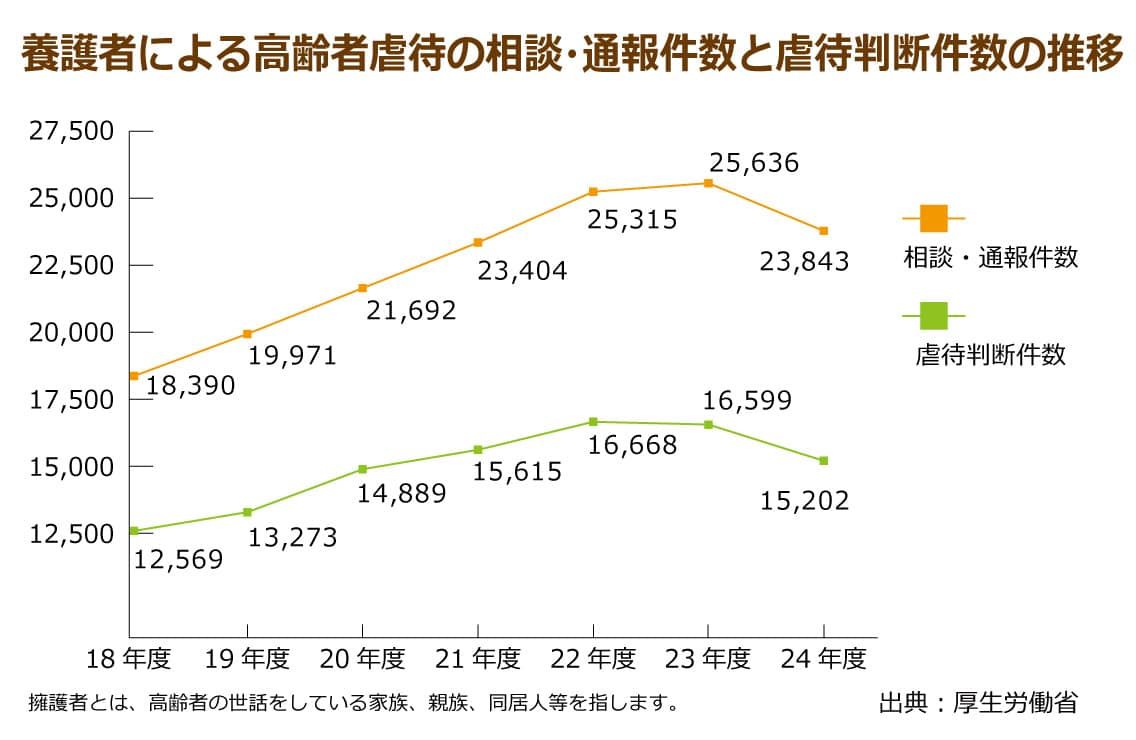

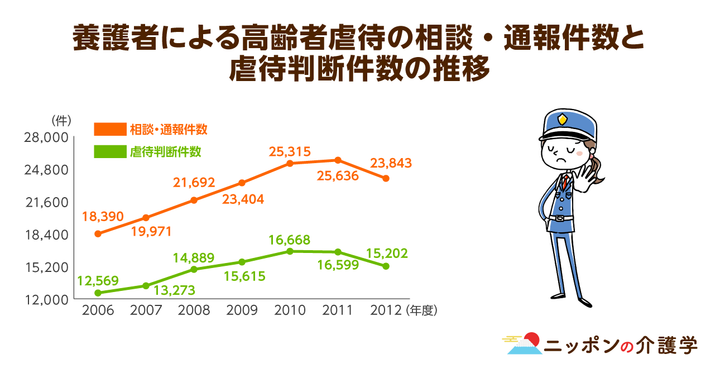

介護うつによってイライラが募ってくると、昨今、大きく問題視されている「高齢者の虐待」につながることも。ここ数年は下り坂ではありますが、それでも年間で1万5000件超が介護者による虐待と判断されている現状は、決して看過できるものではありません。

厚生労働省が発表している「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」を見ると、さらに深刻な状況が伺えます。

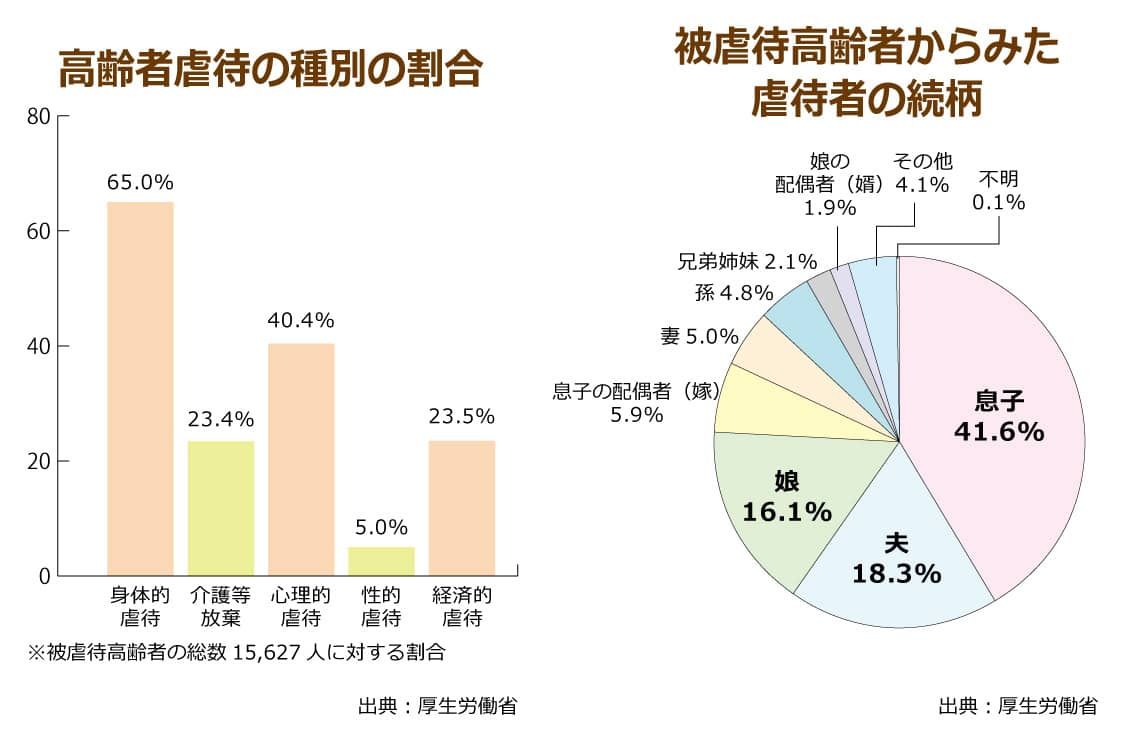

まず問題は、虐待を受けている高齢者の半数以上に認知症があるという点。

認知症にかかると、突然暴力的になったり、奇声を発したり、また夜中に徘徊するようになったり…と、介護者が想像もつかないような行動を起こすようになります。

介護者となる家族も、もちろん「高齢者の尊厳を大切にして」という介護の原則は理解しているとは思いますが、日々の介護のストレスも加わってイライラしていたりすると、虐待という行動を起こしてしまうのも致し方ないのかもしれません。

もうひとつ注目したいのが、虐待をしている介護者のうち約4割が息子、約2割が夫…と、男性が約6割を占めているという点です。

介護とは、一昔前であれば配偶者の仕事という認識がありました。しかし現代では、共働き世帯が増加していることや晩婚化といった社会的な流れもあり、このデータからは子世代が主に介護に関わっているという事例の多さが垣間見えます。

また、介護者に男性が多いという現実は、実は、次にご紹介する「介護離職」とも関連する話題です。以下も是非、ご覧ください。

介護が理由の「介護離職」は5年間で約50万人 その選択は果たして正しいのか?

介護離職をする人の中には、「親の介護をしなければならない。

でも、介護施設に入所させるのは難しい」という人も多いでしょう。

厚生労働省が行っている「就業構造基本調査」を見ると、5年ごとの数字ではありますが、毎期、50万人前後の人が介護・看護を理由に離職していることがわかります。

より高給な仕事に転職するケースもあれば、時間の融通がききやすい職場に転職するというケースもありますが、中には再就職をせずに自宅で親の介護に専念するという人も多いはず。

しかしこれは、言ってみれば諸刃の剣。

確かに介護に専念することは可能になりますが、逆に考えれば、否応なしに介護に専念しなければならなくなり、必然的に社会的なつながりも薄れてしまうことになりかねません。

これが、実は介護うつへの導火線になることも珍しくありません。

日常生活の様々なシーンで介助を行うことで、食べ物をこぼしたり、上手く排泄できなかったり…という、見たくなかった親の現実を目の当たりにすることに。

また、収入がなくなることで親の年金や自身の貯蓄に頼ることになり、金銭的なストレスが重くのしかかることにもなるのです。

仕事を続けていれば、介護とは離れた面で頭を使うことになり、リフレッシュさせることができるでしょう。また、社会的なつながりも持ち続けることで、誰かに相談したりすることも可能になるはずです。

仕事内容や要介護者の状態によってケース・バイ・ケースではありますが、このように考えると、介護離職はなるべくしない方が良いと言えるでしょう。

もちろん、職場に家族の介護についての理解を求めたり、訪問介護やデイサービスなど各種サービスの利用も並行して行うことになりますが、自身の体のことを考えると、介護離職から自宅での介護生活に専念、という選択肢は最終手段として考えたいところです。

介護者こそ心身を健康に!「介護うつ」を予防するための3つのポイント

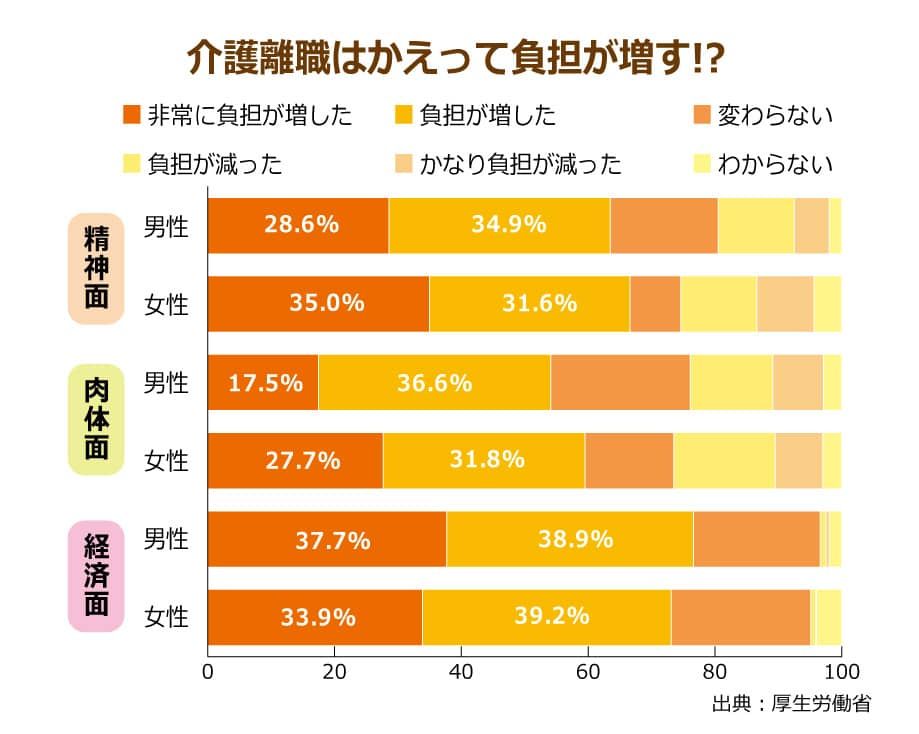

実際、介護のために仕事を辞めれば生活は楽になるのでしょうか?確かに、仕事の負担は減りますが、介護の負担が増えるのは間違いありません。そのことを如実にあらわしているのが上記のデータです。

厚生労働省が、介護離職をした人の実態調査を行ったところ、精神面・肉体面・経済面のいずれにおいても、「負担が増した」と答えている人が半数以上に上っているのが一目瞭然。

前述のように、否応なしに介護を“しなければならない”という状況は、マイナスの効果を生み出しこそすれ、好転することはないと考えて良いでしょう。

こうして身体的にも精神的にも追い詰められて、そのストレスによって介護うつに…というケースは決して珍しいものではありません。

「介護のストレスなんか感じない」「ストレス耐性は強い方だ」といった人の方が、エネルギッシュに介護に取り組むことが多いかもしれません。

しかしむしろ、そうした人こそ限界を超えた時に心が“ポキッ”と折れて、精神的にやられてしまうケースが多いのも事実です。

だからこそ、介護うつを発症する前の予防策が大切です。そのための3つのポイントが、こちら。

①趣味を作るなど能動的に楽しめるものを見つける

②介護離職はなるべくしない

③家族や友人・知人など相談できる相手を作っておく

介護者も、要介護者も、その周りにいる人も。

みんなが幸せに過ごせる介護生活とは、介護者自身が心身ともに健康で、毎日を楽しく過ごしていることが大前提です。

くれぐれも介護うつになどならないように、“健全に過ごす”ということも、ある意味では介護者にとっての仕事と考えても良いのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定