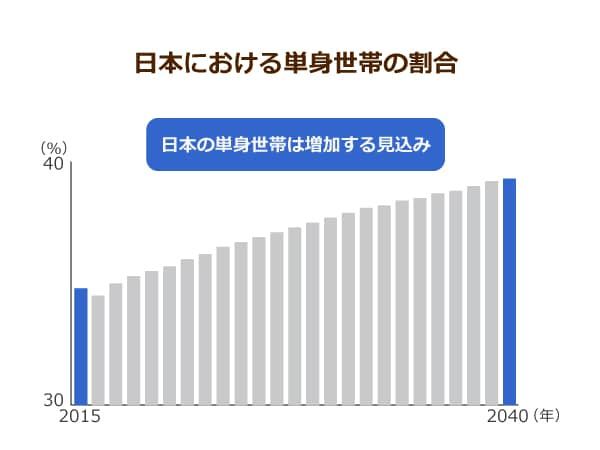

単身世帯が2040年には4割となる推計

上昇傾向にある日本の単身世帯数

2018年1月12日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計」を発表しました。

それによると、2040年に一人暮らしをしている人(単身世帯)の割合は、世帯総数の39.3%、約4割を占めるとのこと。

2015年時点で既に34.5%に達していますが、25年間でさらに4.8ポイント上昇するわけです。

また、高齢者の独居率も高まり、2015年時点では男性で14.0%、女性は21.8%でしたが、2040年には男性が20.8%(6.8ポイント増)、女性が24.5%(2.7ポイント増)まで上昇すると見込み。

男性高齢者の約5人に1人、女性高齢者の約4人に1人が一人暮らしをする社会と推測されています。

高齢者の独居率をさらに細かくみると、特に伸び率が大きいのは75歳以上の男性。2015年時点では12.8%だったのに対し、2040年には18.4%(5.6ポイント増)にまで達しているのです。

さらに、公益財団法人「生命保険文化センター」の調査によれば、介護保険の要支援・要介護認定者の割合は60代で3%未満の推移となりますが、75歳からは一気に高まり、75~79歳で12.9%、80~84歳で28.2%、85歳以上で60%と上昇していきます。

一人暮らしで要介護状態になった場合、介護保険サービスに頼る割合は家族がいる場合よりも大きくなるため、それだけ国が負担する介護保険給付費も増大していくことになるでしょう。

経済的に不安がないことが単身世帯を増やす原因となっている

単身世帯の増加要因を考えると、総人口に占める大きなものとして挙げられるのが生涯未婚率(50歳になっても結婚せずに未婚のままでいる人の割合)の上昇です。

この生涯未婚率ですが、1950年時点では男性1.5%、女性1.4%にすぎず、未婚のままで生涯を過ごす人は社会の中でも非常にまれな存在でした。

しかしその後、1980年で男性2.6%、女性4.4%、2000年で男性12.6%、女性5.8%とその割合が上昇。

2015年時点では男性23.4%、女性14.1%にまで達しています。

男性だと4.3人に1人、女性だと7.1人に1人が生涯独身となっているのです。

また、一人暮らしでも不満を感じない社会になりつつあることも、単身世帯が増加する要因として挙げられるでしょう。

「2016年高齢社会白書」によると、一人暮らしの高齢者に対するアンケート調査において、「経済的な暮らし向きに心配はない」と答えた高齢者が全体の7割にも及んでいます。

しかも後期高齢者世代である80歳以上の人の場合、全体の8割を占めているのです。

そして、内閣府が行った「2016年度一人暮らし高齢者に関する意識調査」によると、調査対象の高齢者に「とても幸せ」の場合は10点、「とても不幸」の場合は0点としたら、今の生活は何点くらいかを聞いてみたところ、平均点は6.59点。

でした。

一人暮らしでも幸福感を感じて生活している高齢者は非常に多いわけです。

単身世帯とセルフネグレクト

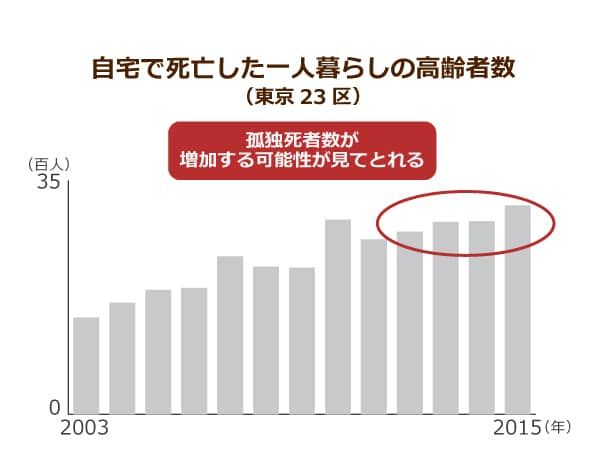

高齢者の孤独死が減らない

孤独死とは、誰にも看取られずに亡くなることを指します。

東京都監察医務院(急性死、事故死の検案および解剖を行っている機関)が公表しているデータによれば、東京23区内において自宅で亡くなる独居の高齢者の数は年々増加。

2003年当時は年間1451人でしたが、2015年には倍以上の3,127人にまで増えています。

自宅で亡くなった人が全員看取られなかったとは言い切れませんが、そのうちの多くの人は孤独死したのではないかと推測されます。

また、財団法人都市再生機構が運営・管理している全国約74万戸の賃貸住宅において、一人暮らしをしていた人が死後1週間を超えて発見された件数は、2015年度で179件。そのうち65歳以上の人は136人となっています。

ところで、孤独死が起こることで、問題の一つとなるのはそれを処理するコスト費用。

一般社団法人日本少額短期保険協会の調べによると、賃貸物件で入居者が孤独死した場合、その家主が負担する処理費用(原状回復費用および現地物処理費用)は約60万円。

それ以後、その物件に住もうとする人がいなくなることを考えると、貸主が負担するコストも相当大きくなります。

生きることを投げるセルフネグレクト、陥るのは単身者

単身世帯が直面する問題はさまざまありますが、近年注目を集めているのがセルフネグレクト(自己放任)です。

セルフネグレクトとは体調面、衛生面の管理といった生活上必要な行為をしないこと、つまり「生きることに対して、投げやりになる」ことで、家族がいない一人暮らしの場合、セルフネグレクトに陥りやすいといわれています。

十分な食事をとらない、入浴もしない、体調が悪くても病院にいかない、といった生活を続ける中で、孤独死に直面するリスクが高まるわけです。

セルフネグレクトは、加齢と共に心身機能が衰え、気力、体力ともに低下しがちな高齢者に多い傾向がありますが、若い世代にも十分に起こり得ることです。

例えば、大きな病気を発病する、家族の死、失恋、仕事上の失敗といった精神的に大きなショックを受ける出来事があった場合にも、セルフネグレクトは起こり得ます。

そもそも孤立死自体、高齢者特有の事象というわけでもありません。

日本少額短期保険協会が孤独死した440人を世代別に調査したところ、60~69歳が144人と最も多くなってはいますが、40~49歳の人が67人、50~59歳の人が58人、30~39歳の人が42人との結果も出ているのです。

生産年齢(15~64歳)の世代においても多くの人が孤独死していることが分かります。

単身世帯と認知症の関係性

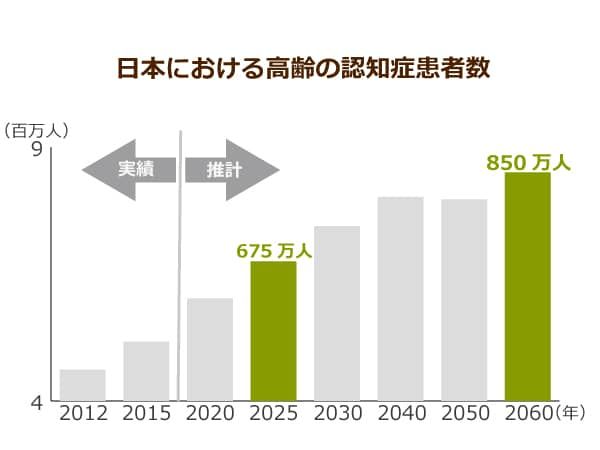

超高齢社会と850万人の認知症患者

単身世帯が直面するもう1つの大きな問題が認知症です。

認知症とは、いろいろな要因によって脳の細胞が死んでしまう、もしくは働きが悪化してしまうことで、認知機能に障害が発生してしまい日常生活に支障が出る状態のことをいいます。

かつては「痴呆症」と呼ばれていましたが、差別的なニュアンスがふさわしくないということで、厚労省は2004年に「認知症」へと表記を統一しました。

現在、認知症患者数は右肩上がりで増え続けており、『2017年高齢社会白書』によれば、2012年時点における患者数は約462万人で、団塊の世代が後期高齢者となる2025年には少なくとも675万人、2060年には850万人になると推定されています。

認知症には要因ごとにさまざまなタイプがありますが、その中で割合として最も多いのがアルツハイマー型認知症と言われており、発症者全体の6割を占めています。

2番目に多いのが脳梗塞、脳出血を原因とする脳血管性型認知症で全体の約2割を占め、その次に多いのが全体の1割ほどを占めるレビー小体型認知症です。

アルツハイマー型は女性に多く、脳血管性型、レビー小体型は男性に多くみられるという特徴があります。

単身者は高齢者は認知症になりやすい!

社会問題となりつつある認知症ですが、驚くべきデータがあります。

日本福祉大学が行った研究では、同居人以外の人との交流が週1回未満の高齢者は、日々頻繁に交流している人に比べて要介護状態および認知症になるリスクが1.4倍高くなるという結果が出ています。

つまり、いろいろな人と頻繁にコミュニケーションをとる高齢者は、認知症になりにくいわけです。

そして『2013年国民生活基礎調査』によれば、会話の頻度が「2週間に1回以下」の高齢世帯の割合は、夫婦のみ世帯だと男性が4.1%、女性が1.6%であるのに対し、単身世帯だと男性が16.7%、女性が3.9%となっています。

会話の頻度がより少ない一人暮らしの高齢者は、それだけ認知所を発症するリスクが高めであると言えるでしょう。

ただ、認知症を発症しやすい要因が明らかであれば、対策も立てられます。例えば、単身世帯の高齢者が孤立しないような地域社会を再構築することです。特に定年退職した一人暮らしの高齢者にとっては、地域が唯一の「人とつながれる場」となることも多いのです。

自治体としても高齢者の単身世帯への見回り、声掛けサービスを充実化させるなど、単身世帯の高齢者を孤立化させない体制づくりが必須だと言えるでしょう。

今回は、単身世帯が増加していることについてみていきました。孤独死や認知症など、今重要視されている社会問題との関係性は無視できません。単身世帯を減らすことは社会問題の根本的解決には必須となることは間違いなさそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定