たばこの煙は、喫煙者はまだしも、非喫煙者にとっては、とても苦痛なものです。

特に、人が吸っているたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」は喫煙している本人より健康被害が大きいとされ、社会全体で取り組むべき問題として認識されています。

この受動喫煙を防ぐために、厚生労働省は受動喫煙を防ぐ対策の修正案として、健康増進法の改正案を公表しました。

内容は、原則として医療施設や学校などの行政機関の敷地内は敷地内を禁煙に。事務所やホテル、老人福祉施設などは屋内を原則禁煙としつつ、私的な空間での禁煙は認めるものとしました。

受動喫煙を防ぐ対策の修正案を公表

介護施設での喫煙は原則として禁止

受動喫煙を防ぐ対策の修正案として健康増進法の改正原案が公表されました。これによる介護業界についての影響として、介護施設は喫煙室や私的な空間(特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの個室)を除いて原則的に屋内が禁煙に。

2017年3月の原案では喫煙室の設置も不可とされましたが、修正案では喫煙室での喫煙は認められることとなりました。厚生労働省は健康増進法の改正をキチンと定めた上で具現化したい考えで、現在与党と水面下での調整を進めているようです。

健康増進法とは2002年に制定された法律で、主に健康診断事業と受動喫煙防止を中心として定められているものです。これについては後ほど確認していきます。

今回の受動喫煙対策を改めて修正した背景として、「2020年の夏に開催される東京オリンピックを意識しているから」という意見があります。

世界と比べてみても、日本の受動喫煙に対する対策は進んでいないと言わざるを得なく、これまでも屋内全面禁煙でないのは日本だけ、と国際的に批判を受けてきました。

そうした禁煙の機運が高まっていることや、国内でも禁煙を求める動きが盛んなことを受け、こうした修正案に至ったものです。

受動喫煙による健康被害は大きい…

受動喫煙の対策をここまで厳しく徹底するのには、それだけ受動喫煙の問題が深刻であることを示しています。

ここで、受動喫煙の詳細についてみていきましょう。

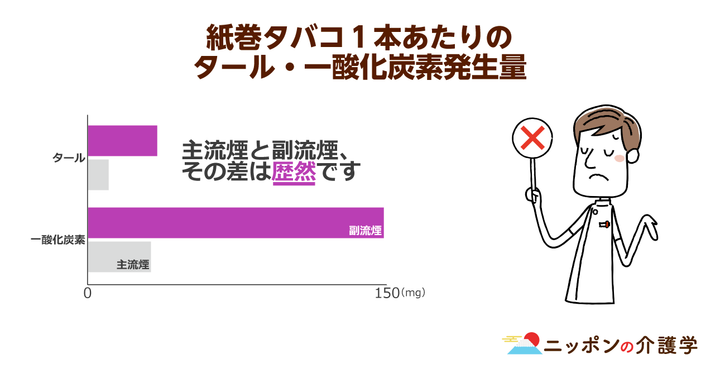

たばこの煙には、喫煙者が直接的に吸い込む煙である「主流煙」と、たばこの先から出る煙の「副流煙」があります。

この副流煙を意識しないで吸い込んでしまうことを受動喫煙といいます。

厚生労働省の「喫煙と健康 第2版」によると、この副流煙は主流煙比で3.4倍のタールと4.7倍の一酸化炭素を含んでおり、喫煙者が体に受ける影響よりも、周囲にいる人が副流煙を吸い込むことで発生する影響の方が大きいのです。

特に、影響を受けやすい子どもや持病を持っている人たちにとって、たばこの受動喫煙は好ましいものではありません。煙の充満しやすい屋内において、健康被害を受けないためにも受動喫煙対策が必要なのです。

健康増進法の内容と世間の反応

健康増進法は国民が健康であることを目的とした法律

ここまで、健康増進法の改正案が公表されたことについてみていきましたが、そもそも健康増進法とは何かみていきましょう。

健康増進法とは2002年に可決し、2003年から施行された日本の法律の一つで、国民の健康維持、時代と共に変化する現代病の予防を目的として制定されました。

今回注目されている受動喫煙の防止に関しては、第25条で定められており、学校や病院、公的施設では受動喫煙防止のための措置を行うことが定められています。

健康増進法のポイントの一つとして、受動喫煙は喫煙者の責任とするのではなく、人が集まる場所でのたばこを許可したその場所の管理者が責任を持たねばならないことが上げられます。

世間では禁煙に対して反対意見が多い…?

ところで、この健康増進法にある受動喫煙の項目に関しては様々な議論がされていました。例えば、厚生労働省は「妊婦が副流煙によって死産や流産、障害を子供が持ってしまう」ことを懸念して基本的に禁煙に賛成です。

しかし、飲食店や居酒屋も原則禁煙になるという事実を聞いて、喫煙者からは「お酒の席ではたばこが吸いたい」と反発の声が上がりました。喫煙者は屋内を全面禁煙にされてしまうと、たばこを楽しむ場所がなくなってしまうと危機感を抱いているのです。

また、飲食業界からも「小規模な飲食店では、喫煙場所を設置するのにコストがかかる」といった反対意見も。これを受けて自民党も「飲食店が廃業してしまうリスクがある」と懸念し、反対意見を出しました。

さらに、反対意見として貴重なものが、全国社会福祉協議会(全社協)によるものです。

全社協は屋内が原則で禁煙であることに、以下の理由から反対であることを伝えました。

- 老人ホームを屋内禁煙にした場合、たばこを吸うために入所者が外に出て、火の不始末を起こし、火災につながってしまう可能性がある

- たばこを吸おうと外に出て、職員が所在を把握できなくなる

- 入所者が外に出てたばこを吸うために職員が付き添わなくてはならず、残りの入所者を残ったスタッフで対応しなければならない

このような意見があったため、修正案では喫煙室や私的な空間での喫煙を許可したのだとも言えるでしょう。

喫煙をすることでの悪影響

しかし、そうした禁煙に対しての反対意見はあるものの、たばこの健康被害は見過ごせない問題です。ここで、たばこを吸うことで体にどのような悪影響があるのかみていきたいと思います。

脳卒中は死因として3番目に多い病気

たばこの煙の中にはニコチンを始めとした、さまざまな有害物質が含まれています。

その有害物質の中には動脈硬化を発病させるものや、血管を狭める働きをするものもあるのです。

喫煙者がかかりやすい代表的な病気の一つとして、脳卒中(ここでいう脳卒中とは脳にある血管が破れた時に発症する病気全体を指す)というものがあります。

脳卒中は脳の血管がつまる「脳梗塞」と、脳の血管が破れて出血する「脳出血」、「くも膜下出血」に分けられます。脳卒中は年間で29万人が発症すると言われており、死因として3番目に多い病気です。

また、「寝たきり」になる原因のうち3割が脳卒中であることも介護の情報サイトである以上、付け加えなければならないでしょう。

そんな脳卒中とたばこの関係は深く、喫煙者は非喫煙者とくらべて脳卒中になるリスクは男性で1.3倍、女性で約2倍と言われていて、1日にたばこを吸う本数が増えれば増えるほどこのリスクは高まっていくとも言われています。

喫煙による心筋梗塞になる確率は3~4倍

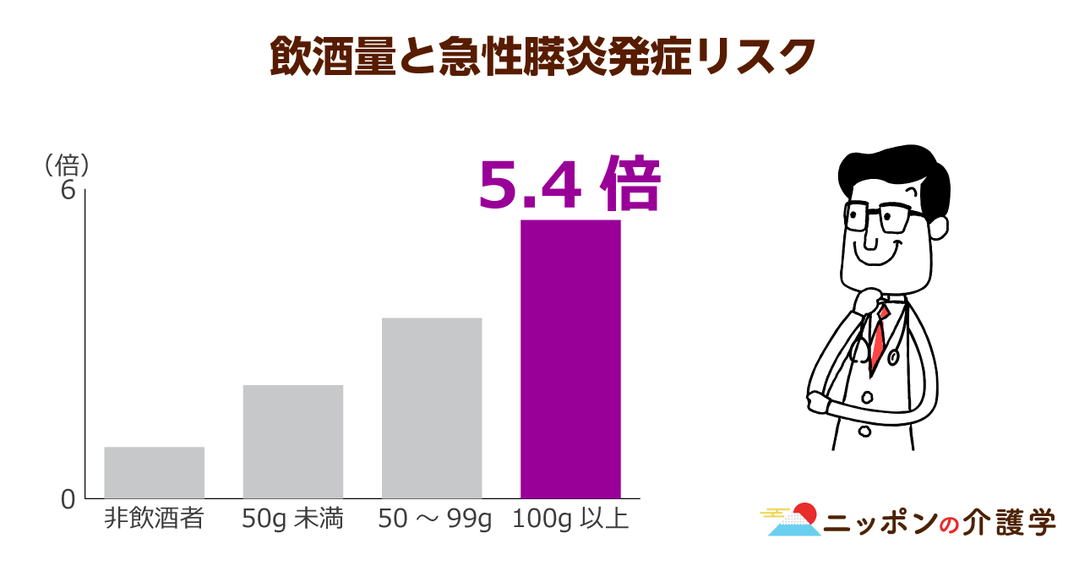

喫煙者にとってかかりやすい病気として、心筋梗塞も上げられます。

心筋梗塞とは、動脈硬化が進行することで冠動脈とよばれる血管の束にできていたプラーク(死んだ細胞)が破裂して塞がることで、血液が心臓へ完全に運ばれなくなり、心筋が壊死してしまった状態のことを指します。

たばこを吸うことで動脈硬化を招きやすくなるので、こちらも、非喫煙者と比べると心筋梗塞にかかるリスクは増してしまいます。非喫煙者と発病のリスクを比べると、喫煙者のリスクは男性で4倍、女性で3倍も高くなるのです。

これらの病気は、喫煙者からすれば「自己責任だから放っておいてほしい」と思うかもしれませんが、喫煙者の場合、非喫煙者と比べると高齢になってから健康的な生活を送ることができる期間(平均自立期間)が4.2年ほど、短くなっているという調査があり、その分だけ寝たきりとなって晩年を過ごす確率が高まります。

寝たきりになれば、介護費や医療費が莫大にかかり、国に負担がかかるので、決して自分だけの話ではなくなります。

今回は健康増進法における受動喫煙対策の修正案の公表から、それに基づいた背景やタバコの影響までみていきました。

たばこにはストレス解消の側面もあると言われていますが、その一方で健康被害だけでなく、受動喫煙として周りの人にも体にダメージを与えてしまいます。

受動喫煙の深刻さ、たばこが及ぼす重大な疾患の知識を得て、たばこのリスクを理解することが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定