生活保護法の改正法案が閣議決定

生活保護の受給者はジェネリック医薬品の使用が原則となる

2月9日、政府はに生活保護法の改正法案を閣議決定しました。その内容は生活保護の受給者に対してジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用を原則として定めるというものです。

現行法では、医学的に問題ないと判断される場合、生活保護受給者に対してジェネリック医薬品の使用をできるだけ促すこととする努力規定のみでした。

法改正後は、たとえ本人が希望していたとしても、医学上問題がない場合はジェネリック医薬品が使われることになります。

本改正案が年度内に成立すれば、今年10月には施行される見通しです。

現在、国が負担する生活保護費(事業所ベース)の約半分が医療扶助に充てられている状態。

厚労省の試算によると、ジェネリック医薬品の使用割合が1%上がれば国の財政負担を10~15億円は削減できるとのことで、全額を公費でまかなっている生活保護者受給者の医療費を抑えるのが今回目指される法改正の狙いです。

しかし、今回の法改正には一部、異を唱える人も現れるでしょう。

厚労省が行った「なぜ生活保護受給者にジェネリック医薬品の調剤をしなかったのか」を問うアンケート調査によると、67.2%が「患者の意向」と回答。

つまり、一定層はジェネリック医薬品ではなく、新薬での治療を望んでいるということです。

この法改正はこうした(ジェネリック医薬品以外での治療を望む)生活保護受給者の意向に配慮を欠く内容とも言われており、「差別的」「選択肢を奪う」などの批判も予想されます。

新薬とジェネリック医薬品の違いとは?

そもそも病院などで医師に処方される薬には、大きく分けて新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の2種類があります。

新薬は有効性・安全性に関する徹底的な研究が重ねられた上で作られる薬です。

開発には多額の投資が行われ、開発期間は平均で10~15年にもなります。

コストがかかっていることに加え、20~25年間は特許で守られることになるので、薬の価格は高額にならざるを得ません。

一方のジェネリック医薬品は新薬の特許権が切れた後に、新薬を開発した会社とは別の会社が同じ有効成分を用いて作る薬です。

新薬開発時に有効性・安全性は試験済みですから、開発期間は平均で3~5年ほどですみます。

開発に要する期間が短い分、そのための費用も大幅に抑えることができるので、国が設定するジェネリック医薬品の価格は新薬の3~7割ほどです。

新薬よりもはるかに安価で薬の成分も効果も同じと言われるジェネリック医薬品。

あまりに安いということもあってか、「新薬と同等の効果があるのか」「副作用があるのではないか」といった漠然とした不安を感じる人がいることも事実です。

こうした不安感から、あえて新薬の処方を医師にお願いするという患者は少なくないようです。

ジェネリック医薬品が原則となる背景には財政状況と悪徳ビジネスの問題がある

医療扶助費用の増加対策という側面

今回、法改正の背景の一部として、国が負担している医療費用が年々増加しているという現状があります。

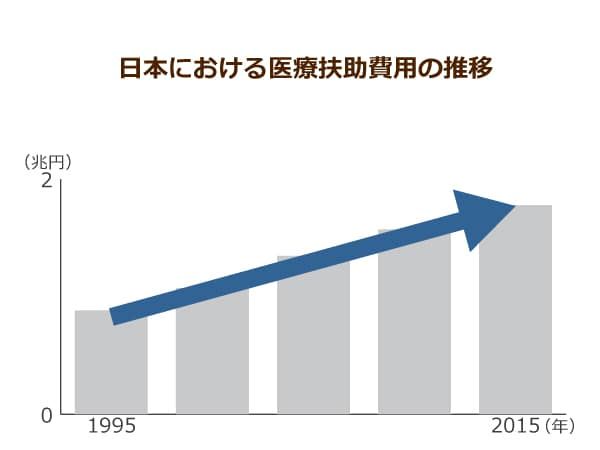

厚労省の資料によれば、医療扶助費用は生活保護費全体の5割近くに及んでいるとのことで、1995年度の総額8,819億円という数字は2015年おいて1兆7,785億円にまで膨張。

国の財政を圧迫するほどの額になりつつあります。

そもそも生活保護法に基づく医療扶助とは「経済的な困窮によって最低限度の生活を維持できない人のために、医療給付を無償で行う」という制度。

医療扶助の対象となる生活保護受給者は国民健康保険の被保険者ではなくなり、公費である「医療扶助費用」によって医療費の全額がまかなわれることになるのです。

この自己負担の必要がないということが、医療扶助費を急激に増加させている要因となっているわけです。

ちなみに、生活保護を受けている人が医療サービスを受けたい場合は以下の手順を踏む必要があります。

①住んでいる自治体の福祉事務所にその旨を相談・申請する。

②審査の結果、医療行為が必要と認められたときに生活保護法医療券、診療依頼書が発行される。

③それを生活保護法で指定された医療機関に持参する。

このようなプロセスを経て、診療を受けられるようになります。

生活保護受給者に絡みつく「貧困ビジネス」とは?

今回閣議決定された生活保護法の改正案には、貧困ビジネスへの対策として「無料低額宿泊所に対する規制を強化する内容」も含まれています。

無料低額宿泊所とは、生活困窮者に生活保護を申請してもらうことで住まいや食事を提供する代わりに、受給した生活保護費から生活費や家賃を支払ってもらう自立支援施設のこと。

今回の改改正案では無料低額宿泊所は全て事前届出制とされ、部屋の面積や防火体制の最低基準なども規定されています。

しかし、生活費や家賃を大幅に上回る額を生活保護費から強制的に収奪する悪徳業者もおり、これらは「囲い屋」と呼ばれています。

昨年3月には、生活保護費を搾取されたとしてさいたま市の男性2人が宿泊施設の運営者を相手に裁判を起こし、運営者側に1,580万円の支払いを命じる判決が出されました。

貧困ビジネスの違法性、悪質性に対する社会的な認知度が高まる中で、いよいよ国が本腰を入れて規制の強化に乗り出したわけです。

日本における生活保護の現状はどうなっているのか

生活保護を受ける年代は「65歳以上」が多い

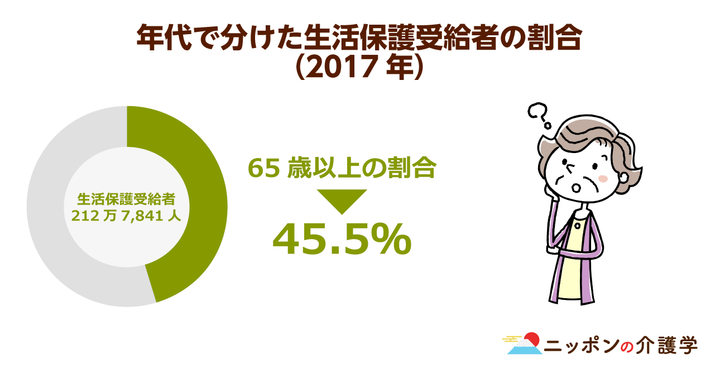

2015年度時点における生活保護の被保護人員を年齢階層別にみていくと、最も多いのが「65歳以上」の96万7,552人で、全体に占める割合は45.5%に上ります。

年次推移を見ると、1993年頃まではどの世代も横ばいの状況が続いていましたが、その後「65歳以上」が急増。

他の世代は30万円を越えない範囲で増減しているのに対し、「65歳以上」のみが右肩上がりで増え続けています。

生活保護を受ける高齢者が多い背景には「年金制度の問題」があります。

自営業者にとっての主要な年金収入となる「国民年金」は、2017年度においては満額で月額6万4,941円。

この金額だけでは食費をはじめとする生活費には全く足らず、賃貸物件に住んでいる場合は家賃負担も発生し、”最低限度”には程遠いという声も聞こえてきます。

国民年金の制度は2~3世帯同居が一般的だった頃の高齢者の生活を基準にしているため、現在増えている「一人暮らし」や「老夫婦暮らし」をする高齢者の生活状況は十分に想定されていません。

必要な生活費から年金額を引いた赤字分を補うためには、生活保護に頼らざるを得ないわけです。

高齢化がさらに進行していくことを考えると、生活保護を受給する人は今後も増え続けることが予想されます。

生活保護費用は依然として増加傾向にある

ここまでジェネリック医薬品の原則使用をとっかかりに、生活保護受給者周りの問題をみてきました。

その中でも、国が負担する生活保護費用が年々増加する傾向にあるということが、最も注視するべき問題。

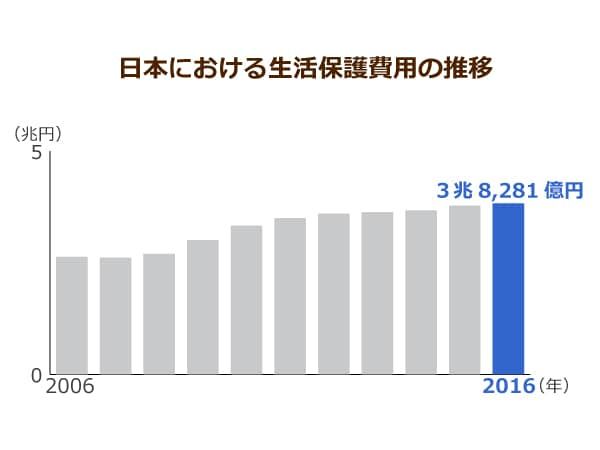

厚労省の「生活保護費負担金事業実績報告」によれば、2006年度時点での国の生活保護費負担金は2兆6,333億円でしたが、2011年度には3兆円を突破し、2015年度には3兆6,977億円に達しました。

この生活保護費用が増加する背景には、やはり生活保護受給者自体の増加は見逃せません。

1990年代半ばまでは100万人を切っていた受給者、2000年度までには100万人を超え、2011年度には200万人を突破。

その後横ばいの状況が続いていますが、2017年5月時点では受給者数が約213万人となり、これは2000年度時点に比べて2倍近い数字です。

都道府県別の保護率(推計総人口に占める生活保護受給者の割合)をみると、最も高いのは大阪府の3.31%。

逆に最も低い割合となっているのは富山県の0.33%で、福井県(0.53%)に長野県(0.54%)、岐阜県(0.59%)に石川県(0.66%)の状況などを鑑みると、北陸・中部地方に保護率の低い県が集まっているようです。

生活保護受給者には高齢者が多いという事実を踏まえると、今後進行を続ける超高齢社会において、生活保護費用を急激に減らしていくことは困難を伴うことは事実。

しかし、今回閣議決定された「生活保護受給者のジェネリック医薬品の原則使用」は大きなインパクトを秘めている可能性があることもまた否めません。

法の下の平等に反するという声もあがる中、細部の見直しを踏まえ、時代の変化に柔軟に対応した改正が待たれています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 98件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定