介護の外国人労働者について、受け入れ拡大を検討へ

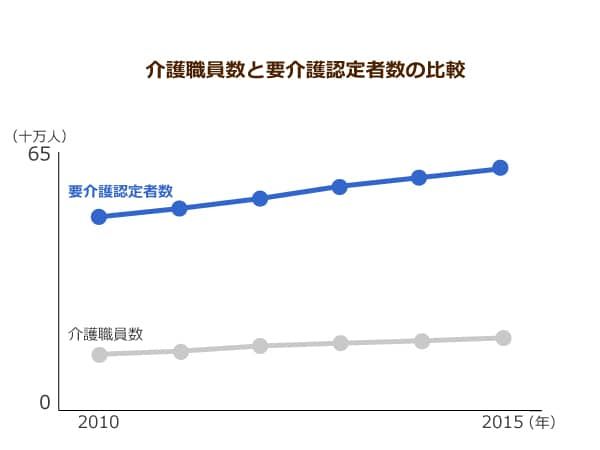

介護職員と要介護認定者の数には大きな乖離が

2015年度における介護職員数は全サービス総計で183万1,000人。これは介護保険制度が始まった2000年度と比較すると約3.3倍の数であり、介護人材そのものは15年間のうちに着々と増え続けています。

一方で介護職員とほぼ並行して増えているのが要介護認定者の数です。2000年度時点では218万人でしたが、2015年度には608万人にまで増加。

介護職員の数は年々増えてはいるものの、要介護認定者数も同じレベルで増え続けているため、現状では介護人材は充足されていないのです。

団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護職の不足はさらに深刻になるとみられています。

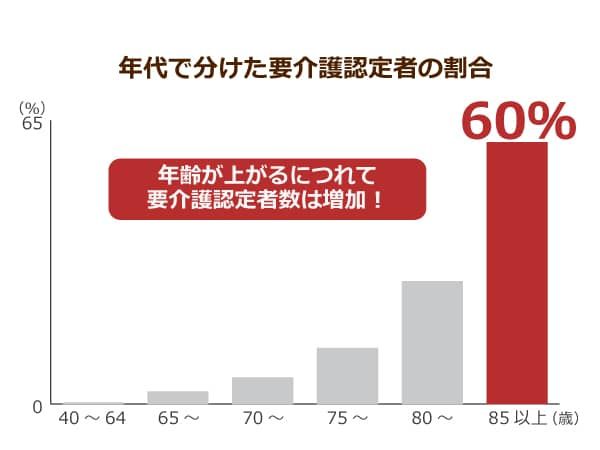

「生命保険文化センター」の調査によると、60代までは要介護認定者の割合は3%未満にとどまりますが、75歳~79歳で12.9%、80~84歳で28.2%、そして85歳以上では60.0%にまで増加する推計。

これに伴い、2025年には介護人材が約38万人も不足するというのが厚労省の試算。このままだと、介護を受けたくても受けられない「介護難民」の大量発生は避けられない状況になるといわれています。

外国人労働者の受け入れで治安は大丈夫?

2月20日の経済財政諮問会議において、専門技能を有する外国人労働者受け入れ体制の拡大に向けて具体的な検討を始めるよう、安倍晋三首相は関係閣僚に指示しました。

受け入れを拡大する対象分野として考えられているのは人手不足が顕著な「農業、運輸、建設、介護」などの業種。即戦力として働ける人材を海外から招き、それぞれの分野における生産性の向上を図るのが狙いです。

外国人労働者の数は2017年において127万8,670人に達しており、2008年時の48万6,398人から80万人近くも増えています。

受け入れを増やすのは一定の技能を持つ外国人のみであり、家族の帯同を許可しないこと、在留期限に上限を設定することなども明言し、「移民政策」ではないことを安倍首相は強調しました。

また、昨年11月から外国人の技能実習分野に「介護」が追加。

それに伴い、政府は技能実習生が介護福祉士資格を取得した場合も在留資格を認めるという方針を打ち出しました。

今後焦点となるのは、規制緩和の進展によって外国人の介護職に就く道筋がさらに増えるかどうかという点です。

介護分野に関しては、現状では介護福祉士の養成学校を卒業して国家資格を取得し、介護の仕事に就いた外国人労働者の場合にのみ、在留資格が付与されています。

しかし、外国人の労働者を急増させていくことは将来的に単純労働者を増加させ、治安の悪化を招くのではないかと不安視する声も多いようです。

外国人労働者の受け入れのゴールは介護離職の阻止

介護離職と介護職員不足は表裏一体

家族の介護をするために勤めている会社を退職する介護離職は2011年10月から2012年9月までの1年間で10万1,000人に上ることが厚労省の調査でわかっています。

介護離職によって貴重な人材を失った企業は組織としてのパフォーマンスを大きく低下させることになり、そうした企業の増加は日本経済全体の停滞化につながりかねません。

離職した本人も収入がなくなることで経済的な問題を抱えるので、老後の年金額の低下など、多くのデメリットに直面することとなります。

政府としても「介護離職ゼロ」を掲げ、その解消に向けて全力を注いでいるという状況です。

こうした介護離職を引き起こす要因の一つとして考えられているのが、冒頭でも取り上げた介護職員の不足です介護離職は仕事と在宅介護の両立に限界が来ることで直面する事態。

それを避けるためには、家族になり代わって介護を負担してくれる介護サービスの利用が不可欠となります。

ところが、各種介護サービス事業所や介護施設などにおいて人材が不足すれば、サービスの提供量は低下し、需要に対する供給が追いつかない状況を生むのです。

介護保険サービスが提供しきれない分は、家族の介護者が対応するしかありませんが、介護職員の不足するほど介護サービスの提供量は減少。

そのことが在宅介護の介護者の負担を増やし、介護離職を増加させることにつながってしまうわけです。

「賃金が安い!」「賃金が上がらない!」という現場の声

介護離職を減らすには、その引き金となる介護職員の不足を解消することが大きなポイントとなります。

介護職の人材不足をもたらしている原因の1つが介護職員の離職率の高さ。

「介護労働安定センター」の調査によれば、2015年10月~2016年9月にかけて、全国の介護職の16.7%が離職しています。

2015年の全産業平均は15.0%ですから、介護職の離職率はそれを大きく上回る状況です。

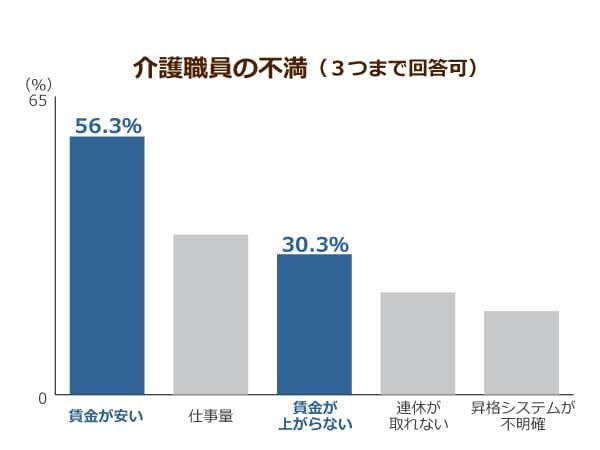

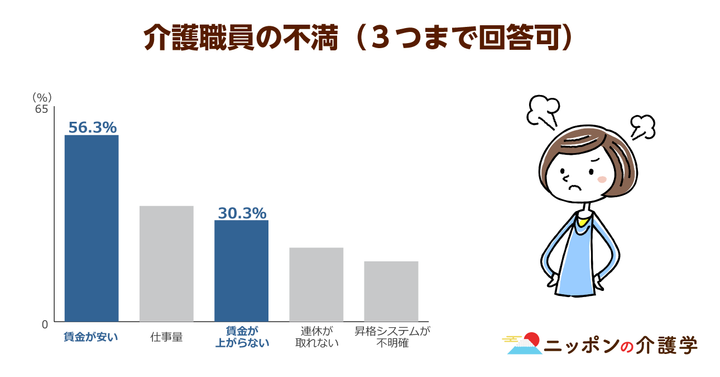

では、介護職員が離職を決断する理由とは何でしょうか。「日本介護クラフトユニオン」が行った調査では、月給制で勤務する介護施設職員の約8割が労働内容に不満を感じており、その理由として最も多かったのが“賃金が安い”の56.3%でした。

さらに“何年たっても賃金が上がらない”も30.6%となっており、待遇に不満を持つ人は合計で9割近くに上っているのです。介護職員の不満を無くし、離職者を減らすためには、まず給与面での待遇改善が必要だと言えます。

そして、「社会福祉士・介護福祉士就労状況調査(2012年)」によると、介護福祉士が過去働いていた職場を辞めた理由として多かったのが、職場の人間関係(全体の24.7%)です。

現場における上司との関係、先輩や同僚との関係に悩む人は多いようで、そのことが離職の大きな要因となっています。

離職者を減らすためには、各事業所・施設において職場内におけるコミュニケーションを増やし、職員同士の関係を良好なものにしていくための努力・工夫を重ねていくことも重要だと言えそうです。

外国人労働者と共に働くということ

外国人労働者と働けると助かります

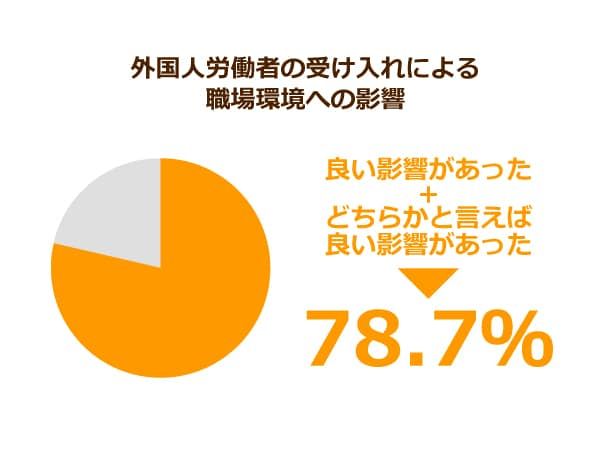

公益社団法人国際厚生事業団は全国の291施設を対象に「外国人労働者の受け入れによって、職場環境にどのような影響があったか」についてのアンケート調査を行いました。

その結果、「職場環境に良い影響があった」もしくは「どちらかというと良い影響があった」と回答した施設は全体の78.7%、また、日本人の職員に対して「良い影響があった」あるいは「どちらかというとよい影響があった」と回答した施設は、全体の85.6%にも上りました。

職場環境と日本人職員というどちらの項目に対しても、全体の約8割の施設がプラスの影響があったと認めており、介護現場における外国人労働者は概ね好印象を持って受け入れられていることがわかります。

ただ、外国人の介護士の受け入れにあたって、やはり問題となるのは言語、価値観の違いです。

国際厚生事業団の調査によれば、外国人の介護福祉士が感じる業務上の課題は「介護技術」よりも「日誌、介護記録、事故報告書、ケアプラン等の作成」や、「業務上の専門用語の理解」といった言葉に関わる課題が多くなっています。

また、「利用者・家族への対応」など日常生活・価値観に関わる問題にも難色を示しており、日本語(介護の専門用語)を含めた日本の生活習慣に対する理解度をいかにして高めていくかが今後の課題だと言えそうです。

良い面ばかりではないのが外国人労働者の現実で…

外国人労働者の問題を考える上で避けて通れないのが、外国人による犯罪数の増加です。

警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」によれば、2015年における来日外国人の検挙人数は1万42人。

最も多い中国人3,637以下はベトナム人で1,967人、フィリピン人で833人、韓国人で696人と続きます。

外国人による犯罪が起こる原因として、文化や習慣の違いによる周囲との摩擦、あるいは外国人労働者を受け入れる地域社会の体制不備などを専門家は指摘。また、勤務先の経営状態が悪化して退職し、そのまま不法就労や刑法犯罪に走るという事例も少なくありません。

もう一つ、外国人労働者の大きな問題として浮上しつつあるのが、職場から失踪する技能実習生の増加です。

なんと、2014年までの10年間で約2万5,000人が急に仕事を辞め、そのまま連絡が取れなくなっているのです。

失踪者が増えている背景の一つには、外国人実習生が最低賃金水準で働かされるなど、労働条件の悪さが影響しているようです。

今回は“介護分野を含む外国人労働者の受け入れ体制拡大”のニュースを取り上げ、その周辺について考察してきました。介護職員不足を解消するには、介護分野における労働環境を根本的に変えなければ、真の解決には至らないというのが一般的な認識です。

しかし、急速に高齢化が進む中、外国人労働者の力を借りることが人材の補完につながるのも確かなこと。介護分野に外国人労働者をどのように迎え入れていくのかについては、今後も議論を呼びそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 38件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定