介護職員の人手不足を加味して日本語新試験が実装される

日本語テストが緩和される

昨年11月、外国人技能実習制度初の対人サービスとして新たに加わった介護職。

それに伴い、技能実習生の日本語能力を量るため、介護に特化した新たな試験が間もなくスタートします。

官民からなる「国際・アジア健康構想協議会」は、この3月7日、年内にも具体的な内容を決定し実施すると発表。

現在、実習生は母国で日本語テスト・N4の資格を取得することが必須とされます。

そして来日して1年後には、N4より上位であるN3の試験に合格する必要がありました。

N4とは「ややゆっくりの会話ならほぼ理解できる」レベルの日本語能力。

N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベル。

N3に受かった技能実習生は、最長で5年間は日本で働き続けることが許可されます。

年内にその詳しい内容がまとまるという新試験は、難しい漢字の筆記を減らして介護現場でのコミュニケーション能力に重点を置いたものとなる見込み。実質的にハードルは下がることになり、より多くの実習生が長期間就労できるようになりそうです。

外国人技能実習制度とは?

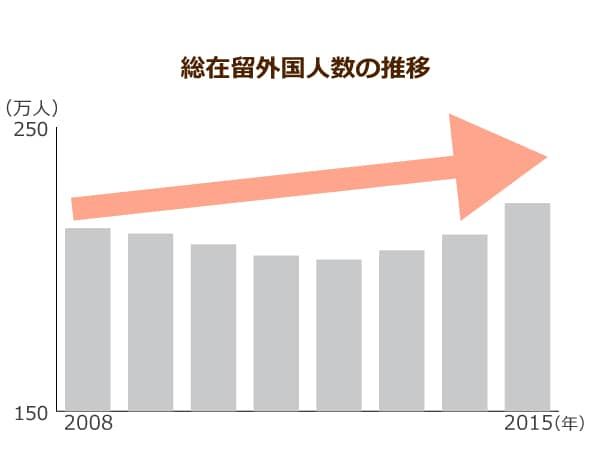

現在、介護や建設、農業など77職種にわたる25万7,000人が日本で働いている外国人技能実習生。外国人技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」)とその省令を根拠法令として実施されてきました。

しかし、技能実習制度の見直しに伴い、2016年11月新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになったのです。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制などが新たに導入。

その一方で、優良な監理団体・実習実施者に対しては、実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

この流れを見て、“ちょっと待てよ”という読者もいるかもしれません。

何故なら、技能実習制度は、厚労省がそのホームページで「国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国などへの移転を図り、経済発展を担う『人づくり』に協力することを目的としております」と述べる通り、技能実習生に日本に勤めてもらうことが目的ではなく技術を母国で活用してもらうのが本来の目的のはずだからです。

しかし、超高齢化社会を迎えた今、その目的そのものが大きな転換を迎えようとしているのです。

日本語試験を簡単にした背景とは?

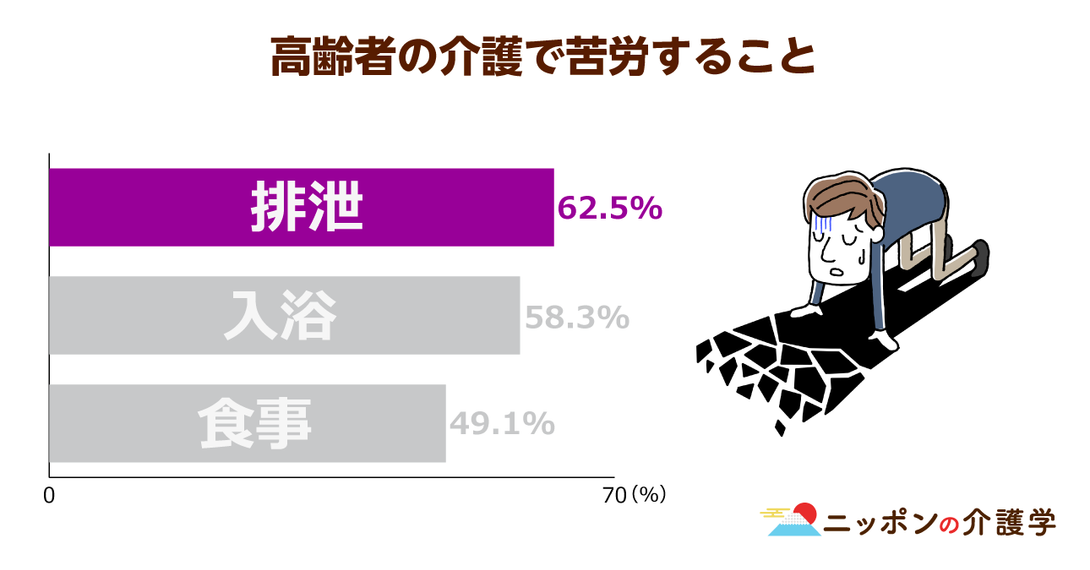

要介護者を世話できるほどの介護職員がいない

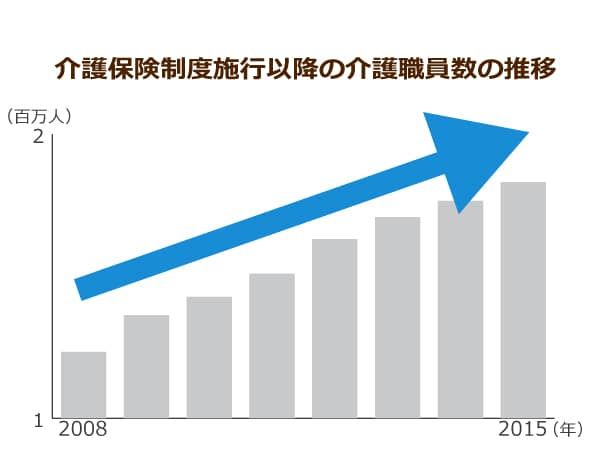

日本の介護人材が今、大変不足しているのは、本連載でも繰り返し述べてきたことでした。

掲載のグラフを見てもわかるように、介護職員は年々増えてはいますが、要介護者数は常にその3倍をキープしています。

2016年に厚労省が発表したデータによると、介護職の有効求人倍率は、なんと3.46倍(含パート)と言います。

一方、介護業界の低賃金体質はよく知られるところであり、離職率は、全産業の平均を大きく上回っています。

こうした背景から注目されたのが、これまでEPA(経済連携協定)による受け入れで来日していた外国人だったのです。

日本の介護現場での外国人就労は留学生のアルバイトを除くと、EPA(経済連携協定)による受け入れだけに限られていました。

2008年のインドネシア人から始まり、2009年にはフィリピンから、そして2014年度にはベトナムからも受け入れが始まり、2016年度までに合計3,895人が来日してきました。

彼らは社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム(特養)などの施設で働き、3年後に社会福祉士か看護師の試験を目指して勉強していたのでした。

では、何故今まで通りの試験ではいけないのでしょうか?

。入国してから残るまでの難易度が高い

彼らは合格しなかった場合、翌年の受験は許されますが、それでも受からない場合は帰国を強いられています。

介護福祉士の合格率は、40%前後と狭き門。

母国で看護師資格を得ての来日とはいえ、日本語の試験は決して易しいものではありません。

日常会話に必要な語彙数は、フランス語の場合でだいたい900~1,200程度あり、ある言語学者によると、欧州の言語は「英語を除くと」1,000語覚えておけば日常生活に事足りるとのこと。

英語における必須語彙数は、やや増えるのですがせいぜい約2,600~2,700語ということです。

ところが、日本語となると、およそ8,000~10,000語ほども必須語があるのです。

新聞を完全に理解する読解力になると、この倍くらいとなります。

これではちょっとやそっとでは合格できません。

さらに問題なのが、日本に滞在中、もし試験に通らなかったら、施設に勤務しながら勉強しなければならないこと。

ときには勤務中に勉強せねばならず、施設も学習のため、特別プログラムを用意せねばならなりません。

さらに日本のワーカーと同じ給料を与えられる彼らは、言葉の壁や価値観の違いなどで、同僚たちからの冷たい目で見られる可能性もあるのです。

今回の施策は人材不足の根本的な解決となっているか否か

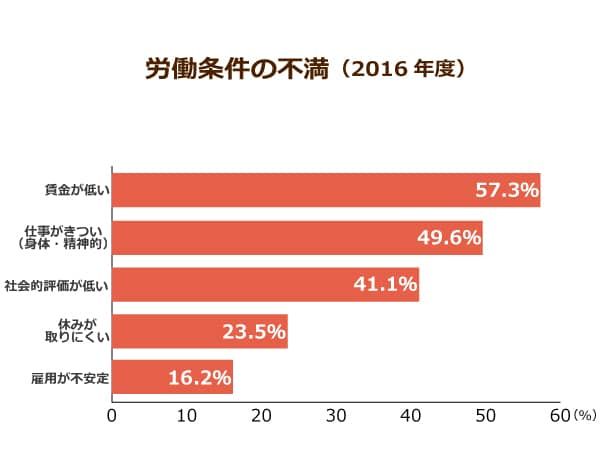

労働条件の不満は解消されないまま

そうした過重なストレスの中、超難関を突破したにも拘わらず、今、職場から失踪する技能実習生の増加(2014年までの10年間で約2万5,000人が急に仕事を辞め、音信不通に)が問題になっていることは、本連載第420回でも述べたとおり。

失踪者(失踪後の自殺も含め)が増加した背景の一つとして、劣悪な労働条件を挙げる現場関係者も少なくありません。

これまでも技能実習制度を巡っては、賃金の未払い問題、外国人技能実習生が最低賃金水準で働かされるなどといった問題が決して珍しくなく、”外国人の労働力を安く買い叩く制度だ”という批判もたびたびされてきました。

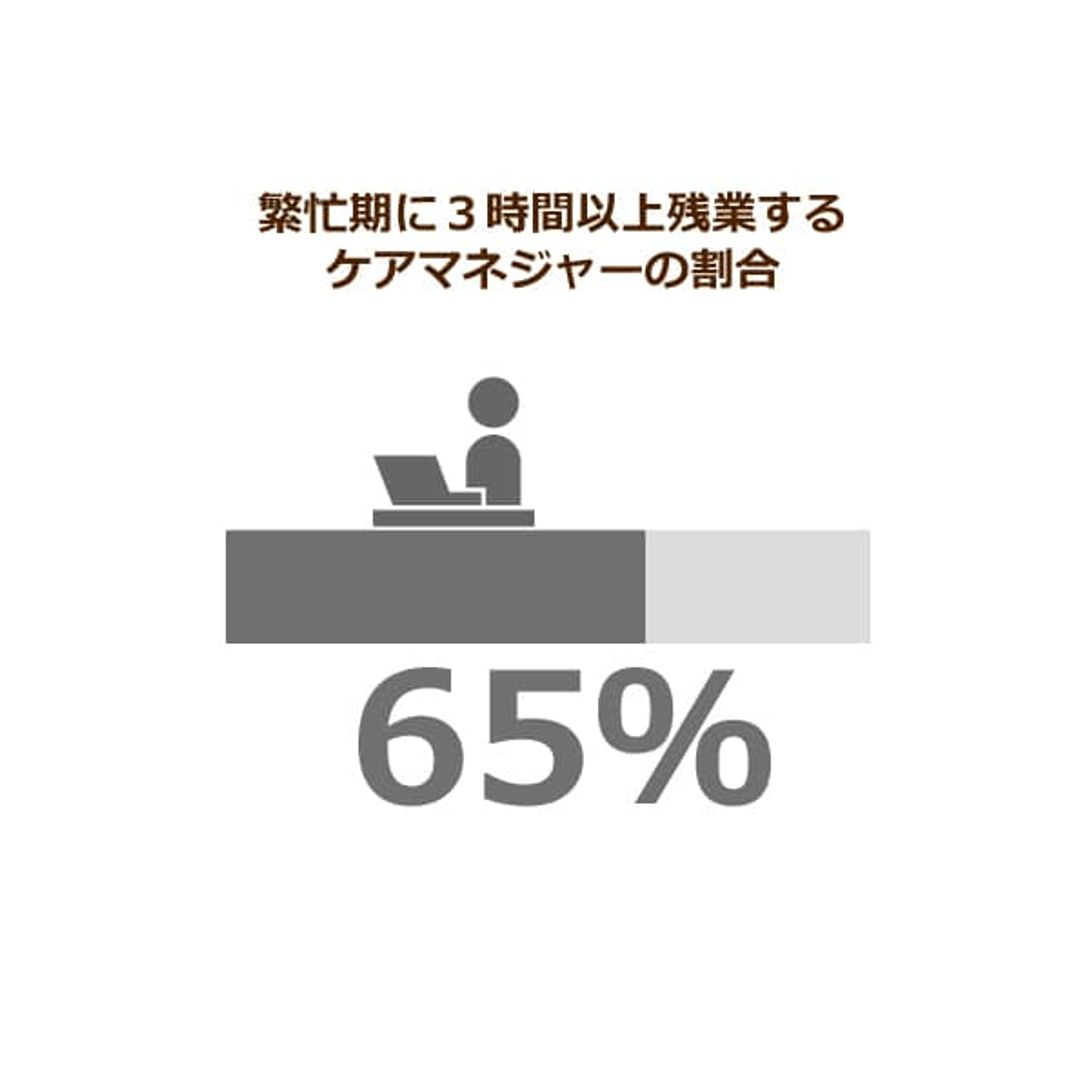

もっとも、外国人技能実習生の労働条件を云々する以前に、介護業界の離職率の高さそれ自体が大きな社会問題となって私たちの前に立ちはだかっています。

「介護労働安定センター」の調査によれば、2015年10月~2016年9月にかけて、全国の介護職の実に16.7%が離職しているのです。

2015年の全産業平均での離職率は15.0%ということを考えると、介護職の離職率はかなり深刻なレベルとなっているのは誰もが認めるところでしょう。

そうみると、こと介護業界については、技能実習生の失踪問題は、業界そのものの体質に起因するものだということも言えるのです。

日本語テストを優しくしたことで業務に支障が出る可能性

ところで、介護現場では外国人技能実習生に対しては、「日本人よりもコミュニケーション能力が高い」「職場を明るくしてくれる」「利用者からの評価が高い」という声(「月刊介護ビジョン」2015年7月号参照)も少なくありません。

外国人技能実習制度には介護を加えることに対して、日本語テストを優しくしたことで語彙力が低下し、情報伝達に支障がでる恐れを挙げる識者もいますが、現場では彼らが既に優秀な人材として認知されている側面は否定できません。

しかし、彼らが仕事面において高い評価を受けながら、試験に受からないと、大変な苦労をした末、帰国を強いられ、母国ではまったく別業種に転職しなければならないケースが多いという話は、これまでも現場ではよく聞く話でした。

また、そうした背景の中、将来に対する不安や諦観が滞在中に現場での心理的孤立に拍車をかけ、心身症などに罹る人が多いという、また、先述のような失踪者が多いという問題提起は、介護業界関係者の間でしばしばされていたことでした。

その意味では、今回の新試験導入は大きな一歩を踏み出したといえるかもしれません。

滞在期間が長くなれば介護福祉士の受験機会も増え、介護福祉士に合格すれば、実習生の枠から外れて日本で働き続けられることも可能になり、そのぶん外国人技能実習生の心理的不安は軽減されるからです。

今回の新試験は、介護人材に猫の手も借りたい日本側と、将来性が喧伝される割には見返りの薄い技能を艱難辛苦して習得せねばならなかった外国人技能実習生側という両者の利害が一致となるはず。

私たちは、この新制度のゆくえを今しばし見守っていく必要がありそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定