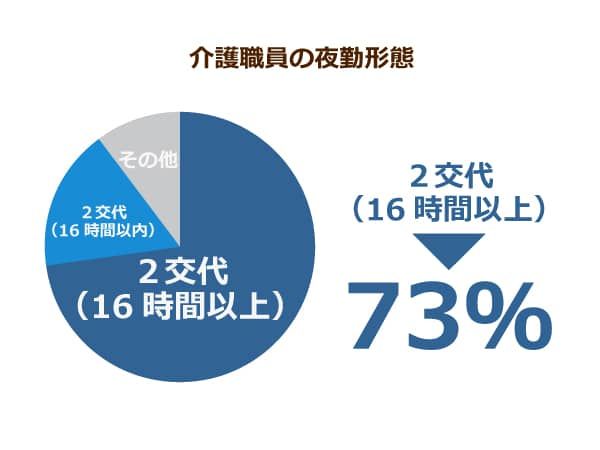

介護施設の過酷な夜勤形態が明らかに

2交代制が9割、そのうち7割が16時間以上の勤務

日本医療労働組合連合会(医労連)はこの4月、2交代制の夜勤シフトである介護施設が9割を占めていること、そのうちの約7割が2交代制かつ、一回の勤務時間が16時間以上であることを明らかにしました(※)。

(※) 調査は2017年6~10月に医労連に加盟する組合等を通して、全国の特別養護老人ホームや短期入所施設などの介護施設約700カ所へ調査票を送り、うち147施設が回答したものです。

この統計から、夜勤が介護の仕事と切っても切り離せない関係にあるばかりか、ほとんどの介護職が長時間の夜間勤務を余儀なくされている実態が浮き彫りとなりました。

東京都の求人では、1勤務あたり初任者研修(ホームヘルパー2級)の有資格者の場合は、約21,000円~、介護福祉士の有資格者だと約23,000円~程度で募集されていることが多いと言われていて、月に10回の夜勤専従勤務を行えば、20万~23万円程度の収入を得られるともいわれています。

しかし、その現実は過酷極まりないものといわざるをえません。

介護職の夜勤形態について

ここで、少し介護の夜勤形態について掘り下げていきたいと思います。

一般的に、介護職の夜勤とは、2交代制が17時~翌10時、3交代制が22時~翌7時という時間帯での勤務のことをいいます。

休憩は共に1時間程度の施設が多くみられ、通常は前者が16時間勤務、後者は8時間勤務というケースです。

法律上では、1日8時間(週40時間)を超える労働契約は出来ないことになっていますが、一定期間を平均し、法定労働時間を超えない範囲内で労働することが可能な「変形労働時間制」という制度があります。

つまり、週40時間と考えれば、16時間の勤務が週に1回あっても他の日にしっかり休みを取れていれば問題はないわけです。

ちなみに休憩に関しては、8時間を超える労働契約の場合は、1時間以上の休憩を与えることが決められていますが、それを超える基準は定められていません。1時間の休憩が与えられてさえいれば、労働基準法には適応していることになります。

つまり、制度上だけで言えば、長時間労働の現場になればなるほど、休憩時間の基準そのものが限りなく存在しないも同然――これは、介護の夜勤現場の常識となっているといっても過言ではありません。

2交代制が多い理由とは

人手不足により3交代制が使えない

本連載299回(昨年8月9日公開)では、公益財団法人介護労働安定センターによる介護現場の従業員の過不足に関する意識調査を掲載しました。

月刊介護ビジョン誌でかつて元新聞記者の経営コンサルタントである平出友久氏がいみじくも語ったことに、以下の言葉があります。

「介護現場では長らく、景気が悪いと介護現場の人手不足はある程度解消されるが、景気が落ち着くと不足は深刻化する」。

つまり、若干あけすけに言えば、「介護職のなり手の絶対数はかなり低い数値で限られており、それ以外の人は相当景気が悪くならないと介護の仕事にはおいそれと就きたがらない」ということなのですが、この調査(上記グラフ参照)はそんな「定理」を裏付ける結果となっており、リーマンショックの後、アベノミクスが言われ始めてから、介護現場の人手不足感は年々エスカレートしているのです。

ちなみに、介護職員の離職理由では「賃金が低い」を挙げたのが57.3%。

続いて「身体的・精神的に仕事がきつい」が49.6%、「社会的評価が低い」(41.1%)、「休みが取りにくい」(23.5%)、「雇用が不安定」(16.2%) がさらに続いていますが、これらはいずれも大方の予想の範囲内の結果といえるのではないでしょうか。

夜勤協定を締結していない施設は約3分の1

ここで話は1960年代に遡ります。当時、全日本国立医療労働組合(略称・全医労)は、1人夜勤や月の半数を超える夜勤日数などの過酷な労働実態を改善するため人事院に「夜勤制限に関する行政措置要求」を提出しました。

それを受け、人事院によって1965年に「夜勤は月平均8日以内」「1人夜勤廃止」などを記載した上で出されたのが、「夜勤協定」です。

「夜勤協定」では、8日の根拠を「月間平均勤務日(年間の総日数から勤務をしない日と年次有給休暇を控除した日数を12で除した日数)の3分の1」としています(現在にあてはめれば、「月6日以内」です)。

しかし、2014年のはじめに日本医療労働組合連合会(略称・日本医労連)が出した「2013年介護施設夜勤実態調査」によれば、無回答を除く100施設のうち夜勤協定が「あり」と答えたのが67.0%、「なし」と答えたのが33.0%となり、3分の1に夜勤協定が「ない」実態が明らかになりました。

また、夜勤協定が「ある」と答えた場合でも、夜勤回数の協定内容が8日(2交代勤務の場合、4日)を超える施設が50.7%となっており、夜勤回数の上限が5回以上の施設が半数以上も占めていることが明らかになりました。

この調査発表のさい、同会の米沢哲中央執行委員も指摘したとおり、介護職員の夜勤における拘束時間は文字通り「青天井」なのです。

夜勤労働には健康被害も発生する可能性が

夜勤が原因で発がん性リスクが上がることも…

もしかすると、「夜間とはいっても利用者が眠っているため、介護現場における夜勤の仕事は、さほど労苦が伴わないのではないか?」と思う人もいるのかもしれません。

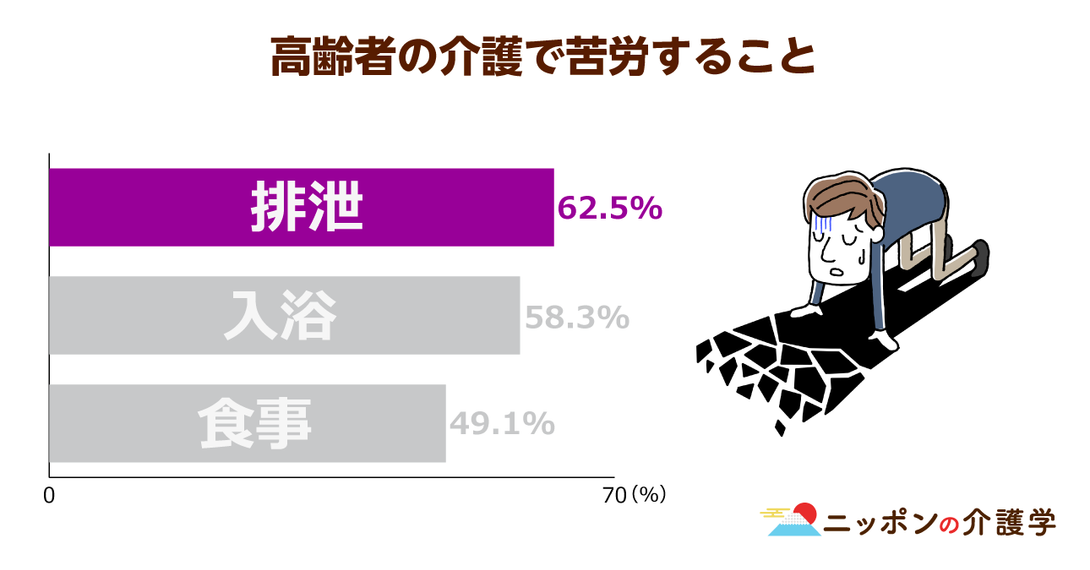

しかし、実際には排泄介助や体位交換といったケアの他、認知症などを理由とする昼夜逆転などにも頻繁に対応することが求められる上、熱が出たり、転倒したりという場合など救急時の対応も必要とかなりハードです。

そんなハードな職場だからか、夜勤をする上で多数の健康リスクが指摘されています。

日本医労連の出したパンフレット「夜勤は有害業務、保護と規制の実現を・夜勤規制」では、短期的リスク、中期的リスク、長期的リスクに分けて、夜勤による深刻な健康被害を警告しています。

それによると、

- 短 期(疲労の蓄積、睡眠・感情障害)

- 人間は、昼間活動して夜間睡眠をとるようにできていて、眠れる時間帯と眠れない時間帯があります。昼間の睡眠は質が低下し、疲労の回復が十分にできません。身体の疲労だけでなく、昼間の睡眠では情動ストレスの解消機能も低下してしまいます。夜勤は、心の健康にとっても有害です。

- 中期(循環器系疾患や糖尿病)

- 中期的には高血圧、心疾患など循環器系の疾患やホルモンバランスの乱れによる糖尿病のリスクがあります。2008年に、24 歳と25歳の若い看護師の死亡が脳・心臓疾患の労災に認定されました。裁判では、夜勤交代制労働の過重負担をみとめて過労死認定基準の80時間より短い時間外労働で認定されました。睡眠の研究では、睡眠時間の不足は爆睡状態となる一方で、心拍数が上がり循環器系に負担をかけていることが指摘されています。

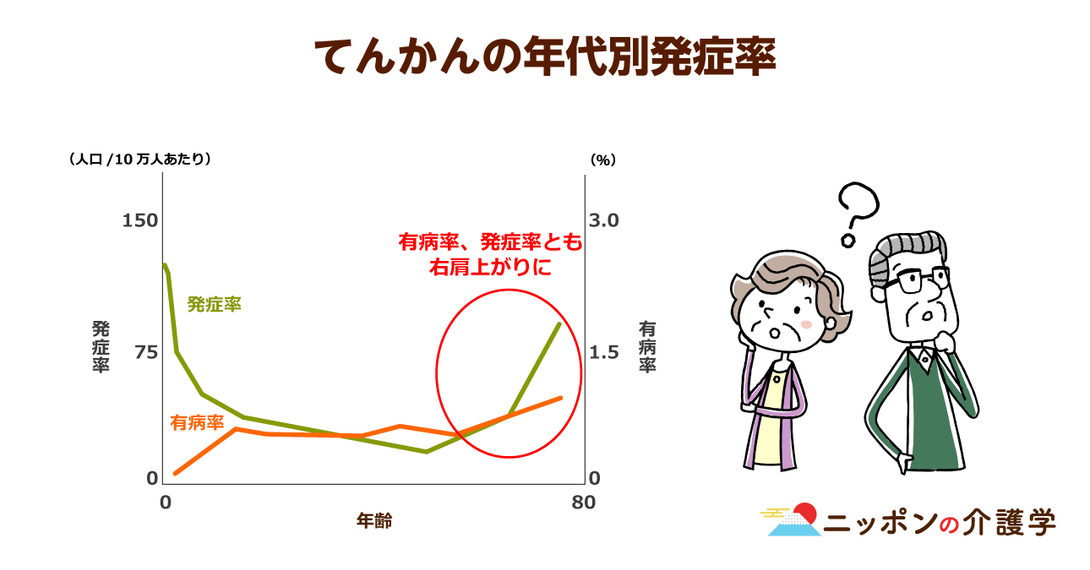

- 長期的健康リスク(発がん性(乳がん・前立腺がん))

- 2007年にWHOの国際がん研究機関は「交代勤務はおそらく発がん性がある」と認定しました。発がん性因子の5 段階の基準で2番目です。1番目は、人間でも動物でも発がん性が確認されたもの(アスベストなど)で、夜勤交代制労働は2 番目に発がん性が高く、動物実験では発がん性の根拠があると指摘されたのです。

――となっており、最終的にはがんの罹患率となって健康被害が現れることを述べています。

夜勤に対しての国際基準は現状守られていない

前項で紹介した「夜勤は有害業務、保護と規制の実現を・夜勤規制」は、夜勤の科学的知見に基づいた国際基準「ルーテンフランツ9原則」を紹介しています。

- 夜勤は最小限にとどめるべき

- 日勤の始業時刻は早くするべきではない

- 勤務交代時刻は個人レベルで融通性を

- 勤務の長さは労働負担の度合いによって決め、夜勤は短くする

- 短い勤務感覚は避ける

- 少なくとも2連休の週末は休日を配置する

- 交代方向は正循環がよい

- 交代の1周期は長すぎないほうがよい

- 交代の順序は規則的に配置すべき

その具体的な内容は掲載の通りですが、介護業界の実態においては、残念ながらこの原則の完全な埒外にあるといわざるをえません。

同パンフレットはまた、「諸外国では、夜勤は『有害業務』として、ILO (国際労働機関)夜業条約やEU労働時間指令などに基づいた規制が行われ、労働者の健康と生活を保護しています。

ILO 看護職員条約(149 号条約)は、看護職員が国民の健康および福祉の保護と向上のために果たす重要な役割を認識し、適切な労働条件などの整備を図ることを求めています。

具体的事項が記載された勧告(157 号)では、『1 日の労働時間は8 時間以内』、『時間外を含めても12 時間以内』、『勤務と勤務の間に少なくとも連続12 時間以上の休息期間を与えなければならない』などを定めています」と述べ、我が国の現状について深く憂慮しているのです。

また、同パンフレットは、1日8時間以内の生体リズムに見合った正循環での勤務編成を示しています。

正循環とは、医療や製造など、夜勤が不可欠な職場において「少しでも疲れにくいシフトの組み方」として現在注目されているもの。

日本医労連は、そのうえで、準夜の後は、週休ではなく「夜勤のための勤務免除」として保障することを求め、夜勤交代制勤務は、週労働時間を32時間に短縮することの必要性を訴えています。

今回は介護施設の過酷な労働形態とその健康リスクについて論じていきました。

介護や看護は人が相手であるため、24時間必要とされるハードな職業です。

だからこそ、職員の体調にはなおさら気を配るべきではないでしょうか。

今後、この問題についても注目度は高まるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 34件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定