単身の高齢者は孤独死する可能性が…

高齢者の単身世帯が35年で6.7倍

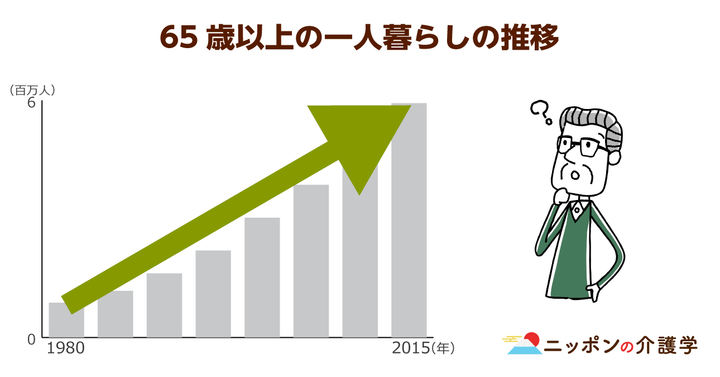

2017年に公表された内閣府の調査によると、65歳以上の一人暮らしの高齢者は1980年では88万人(男性約19万人、女性約69万人)だったのが、2015年には592万人(男性約192万人、女性約400万人)となり、35年で6.7倍になりました。

また、高齢者がいる世帯のうち、なんと4世帯に1世帯がいわゆる「高齢者の独居世帯」となっています。

この傾向は今後も止まることはないでしょう。

「日本人が孤独を好む」というのはよく言われることですが、これは統計上によっても裏づけられており、2005年に経済協力開発機構(OECD)が行った統計においても、孤立傾向にある人の割合(若年者も含む)では、25ヵ国中で日本が最も高い数字を示しています。

孤独死の数は12年で倍以上に

高齢者が一人暮らしをする上で起こりやすいのが孤独死です。

東京都福祉保健局「東京都監察医務院」が現在公表している資料によれば、2003年に東京23区内の「一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数」は、1,451人でしたが、その後、2015年には3,127人となっており、12年で倍以上となりました。

内閣府が毎年まとめる「高齢社会白書」では、監察医務院公表の数値を例に挙げて、「孤立死と考えられる」としています(内閣府では「孤独死」ではなく「孤立死」という用語を使っています)。

内閣府がホームページに掲載する独立行政法人都市再生機構による統計をみると、運営管理する賃貸住宅約74万戸において、単身の居住者で死亡から相当期間経過後(1週間を超えて)に発見された件数(自殺や他殺などを除く)は2015年度に179 件に上ります。

しかも、そのほとんどは後期高齢者(65歳以上に限定すると136件)なのです。

厚生労働省「人口動態統計:2016年」によると、年間の死亡者数は、約130万人であり、国民のおよそ50人に1人が孤独死していることになります。

この傾向は、「超高齢化社会」の中でますます増えていくことになるはずです。

日本の高齢者は外国にくらべて孤独である

高齢者のうち4人に1人は友達がいない!?

次に、孤独死が起こる原因とはどんなものなのでしょうか?

内閣府が5年ごとに実施する「高齢者(60歳以上)の生活と意識に関する国際比較調査」(2016年)によると、「家族以外に相談あるいは世話をしあう親しい友人がいるか」という質問に日本の高齢者の25.9%が「いない」と回答しています。

つまり、4人に1人の高齢者が「友達ゼロ」なのです。この調査は日本を含む4ヵ国で実施されており、他の3か国の割合はアメリカで11.9%、ドイツで17.1%、スウェーデンで8.9%となります。

また、「家族以外に相談あるいは世話をし合う親しい友人がいるか」という質問に対しては、「友人がいる」の割合は、スウェーデンで 90.5%と最も高く、アメリカ(84.7%)、ドイツ(82.2%)がそれに続き、日本が 73.1%と最も低くなっています。

そして、友人は「いずれもいない」の割合をみると、日本は、既に述べたように25.9%。

欧米3か国(アメリカ11.9%、ドイツ 17.1%、スウェーデン 8.9%)を大きく引き離す数字です。

友人の性別にも日本は諸外国と大きく異なっており、日本では「同性の友人」がいる人が57.5%と最も高くなっています。

一方、「同性と異性の友人がいる」と答えたのは、ドイツが47.6% スウェーデン59.2%。アメリカは、「同性と異性の友人がいる」が41.8%、「同性の友人がいる」が39.8%と同程度に止まっています。

外出をするには動機づけが大事

神奈川県茅ケ崎市は、2014年に市内に住む高齢者約4,500人を対象に1週間の外出頻度を調査しています。

その中で、「週に1日くらい」と「ほとんど外出しない」と回答した人たちが明かした理由(複数回答)は、「体力面に不安がある」が30.3%と最も多く、「外出するのが面倒」が25.7%、「きっかけや用事がない」が25.2%などと続いています。

また、調査結果は、体力が低下したり疾患があったりして外出が自由にできなくなる例が多いことも裏付けています。

定年退職すると年賀状がほとんど来なくなるというのはよく聞く話ですが、高齢になると人と人のつながるきっかけがなくなることが、体力の低下や認知機能の低下に繋がっているといえるそうです。

引きこもりの原因はさまざまですが、高齢者が外出をしようと思うに至るための、最も重要なのが「動機づけ」というのは論じるまでもなく明らかです。

家族など周囲が、好きなことや関心を持ちそうなことを聞くことによって初めて高齢者は、スポーツやイベント、新規開店した店などに自然と足を向けるのです。

周りに人がいて、はじめて高齢者は外部の刺激に触れることになるとも言い換えられるでしょう。

高齢者のうつ病の発症には食事が関係してる

高齢者によるうつ病のきっかけは

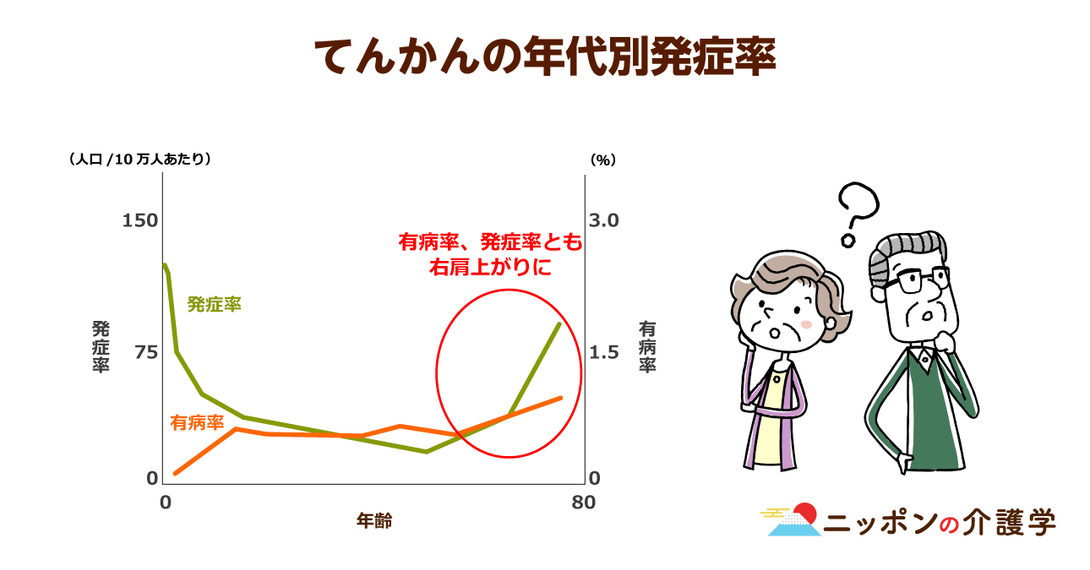

高齢者特有の病気に、うつ病があります。現在、高齢者のうつ病有病率(ある時点で病気にかかっている人の割合)は13.5%といわれています。

厚生労働省の調査によると、性別・年齢階層ごとの気分障害(双極性障害を含む)の患者数は、男性が40歳代で最も多く、女性が30歳代~70歳代まで高い水準で推移しており、特に高齢者になると、男性に比して女性患者が多いという傾向が明らかになっています。

高齢者のうつ病は、身体の症状が強調されてしまい、うつ病であることが見えにくくなったり、認知症と間違われて見逃されてしまったりすることがあるだけに厄介です。

また、高齢者のうつ病は、若い世代のうつ病と比べ、喪失体験がきっかけとなりやすいことが識者によって指摘されています。具体的には、老化による身体・知的機能の低下や配偶者や知人・友人との死別、定年退職による社会的役割の喪失などがあげられます。

バランスの悪い食事はうつを招く

高齢者がうつを発症する最初の一歩として、バランスの悪い食事をとることがあげられます。

昨年9月に日本能率協会総合研究所は、高齢者の食生活に関するアンケート調査を行いました(インターネットによる調査。

60~79歳の高齢者500人が回答)。

そこでは普段の食事スタイルについて様々な質問がされましたが、 その中で、食事の栄養バランスに関する質問も行われました。

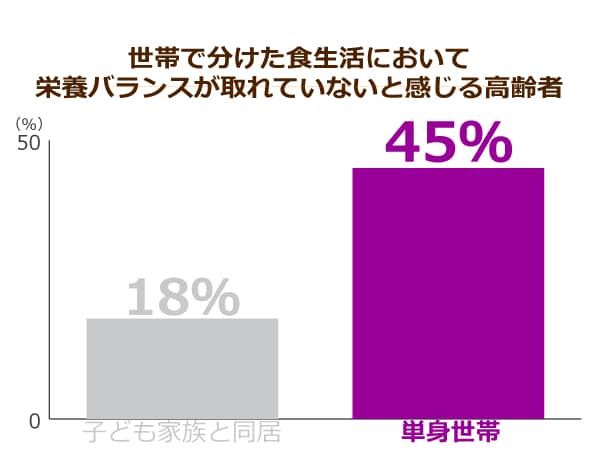

それに対する回答では、子供家族と同居している高齢者では2割以上が「栄養バランスが取れていない」と感じているのに対して、1人暮らしの高齢者では45%と約3倍です。

一方、1人暮らしの高齢者の「栄養バランスが欠如している」と感じている割合は45%に上り、家族と同居している高齢者の3倍にも上っています。

1日の食事回数についての質問への回答は、家族と同居する高齢者は93%が「1日3食」でしたが、1人暮らしの高齢者では82%と10%以上も低く、「1日2食以下」が18%と、家族のいる高齢者より多くなっています。

さらに、1週間に自宅で手作り料理を食べる合計回数となると、家族と同居の高齢者は「週に10回以上」が9割以上を占めるのに対して、1人暮らし高齢者は70%と、その差は歴然です。

東京大学の谷友香子研究員らの研究グループが最近行った調査によると、ひとり暮らしで、食事もひとりでする「孤食」の多い高齢者は、うつ病になりやすいとの結果が出ています。

一緒に食事をする人がいる高齢者と比べて、ひとり暮らしで孤食の高齢者がうつ病になる可能性は、女性で1.4倍、男性で2.7倍も高かったということです。

食事は社会活動そのものといってよく、単に栄養をとるだけではなく、精神的な健康を維持する上で極めて重要です。

特に、普段人と繋がることが少ない高齢者にとっては、食事は人と交流するという意味で若い世代よりもはるかに重要な意味を持っています。

一方で孤食は、早食いになったり、咀嚼回数が減ったり、メニューが偏ったりとうつ病の地固めに繋がるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 15件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定