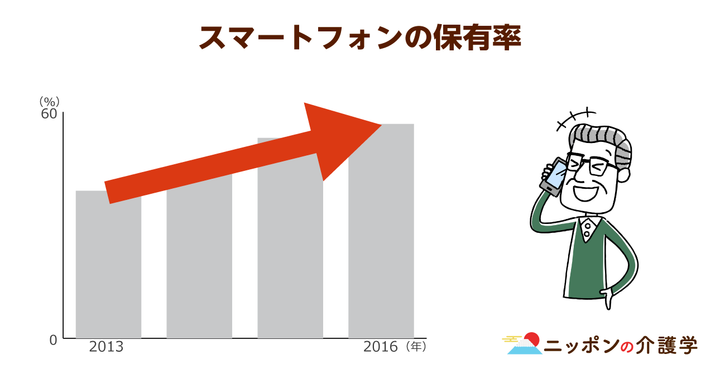

スマートフォンの保持者は56.8%

スマートフォン使用者のうち1割以上が記憶力を低下

昨年8月に発表された総務省の資料によると、20~30代のスマホ使用率は9割を超えたといいます。

そんな中、ソウルのバランス脳センターの医師が18~39歳を調査したところ、パソコンやスマホなど「デジタルに頼りきっている」10代の若者の中に、脳損傷を起こした患者と似た認識力や記憶力の低下が起きており、その人たちは「デジタル認知症」ではないかと診断されたのです。

また、この医師は、こうした「デジタル認知症」の人が、現在日本でも問題になっている若年性認知症を発症すると述べました。

今回の調査のような報告は、アジアのみならず欧米でも出ています。

カナダのオンタリオ大学の調査では、スマホの利用時間が短い人のほうが、認知能力や分析的な考え方のスコアが高いことが判明したのです。

スマートフォンの保有率は半数を超える

総務省の発表した「通信利用動向調査」では、2016年における個人のモバイル端末の保有状況について、「スマートフォンの保有率が56.8%(前年比3.7ポイント増)と引き続き上昇しており、モバイル端末全体(携帯電話・PHS及びスマートフォン)の保有率も83.6%(同2.2ポイント増)と上昇傾向にある」と述べています。

スマホはいまや、パソコンの保有率すら凌駕し、国民の生活になくてはならない必需品として定着したといっても過言ではありません。

スマホの「利点」が、移動中だけでなく、家事や仕事の片手間でもインターネットサイトを間断なく検索できる部分にあることを考えると、我々が「デジタルに頼りきっている」時間は3年前よりも確実に伸びているはずです。

スマートフォンの使いすぎはどのような弊害を与えるのか

長時間利用によるスマホ依存症の恐怖

諏訪中央病院名誉院長の鎌田實医師は、スマホが健康にどのような弊害があるかを述べており、

- いつも同じ焦点に合わせているために、眼球を動かす筋肉が機能低下を起こす若年性のスマホ老眼

- スマホ画面の発するブルーライトによる、睡眠障害と、それが引き起こす自律神経の失調やうつ

- 長時間、同じ姿勢を続けることで、首が変形し、本来の湾曲が失われてしまう「ストレートネック」と、それによる肩こりや頭痛、めまい、手のしびれなどの症状

などを挙げているわけですが、特に弊害になると感じているのが、スマホ依存がもたらす「スマホ認知症」です。

日本人のインターネットの平均利用時間数は、掲載グラフからも分かるように年々増加の一途を辿っています。

後期高齢者の認知症患者の増加に加え、若年性認知症の問題も論じられることが徐々に増えている昨今ですが、若者の「スマホ依存」は、この傾向にさらなる拍車をかけそうです。

息抜きどころか、脳にストレスを溜めるスマホ依存症

翻訳家の相磯展子氏は、Jocelyn K. Glei編「Manage Your Day-to-Day」中の研究を紹介し、「疲労で判断力を失った脳には、スマホは拒否できない誘惑そのもの」と述べます。

氏はまた、スマホからすぐにアクセスできるメールやSNSは、脳内の「報酬系」が活性化する作用があるといいます。

モルヒネに似た多幸感をもたらすエンドルフィンの増加や、メールやSNSの通知が他人から届くときの予測不能性は、この「報酬系」を活性化させると述べているのです。

さらに氏は、スマホやPCのブルーライトが、交感神経を刺激し、スクリーンを見ている際に起こる無呼吸状態や、浅い呼吸がそれを加速、体は「闘うか逃げるか」の緊張状態に追い込まれることを指摘します。

そのように神経が高ぶった状態では、衝動のみでしか行動できず、複雑な課題の対処が難しくなると言うのです。

通勤時間などにスマホで様々なサイトをスクロールする息抜きスマホは、現在の私たちにとっては既に日常そのものですが、実は、息抜きどころか、脳にストレスを溜める結果となっています。

10代で発症することもある認知症

若年性認知症でもっとも発症数が多いのは脳血管性認知症

認知症は、一般的に高齢者の割合が多いのですが、65歳未満で発症した場合、「若年性認知症」とされます。

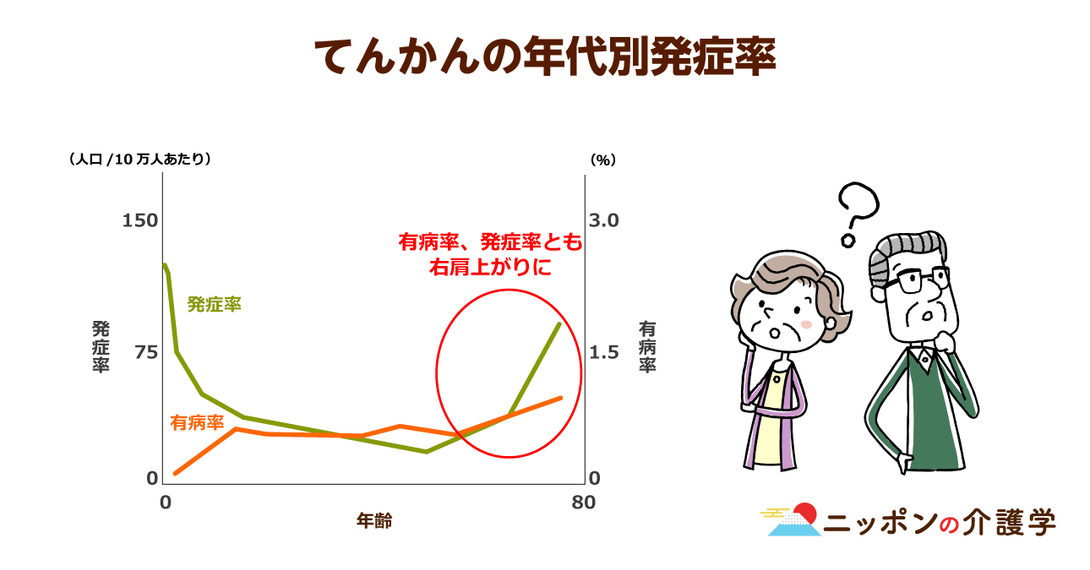

2009年の厚生労働省の発表によると、若年性認知症有病率は推計で、18歳~64歳の10万人当たりでは、10代が1.6人、20代が21.4人、30代が29.5人、40代が83.9人、50代が332.7人となっており、認知症が10代からでも発症することが分かります。

若年性認知症の種類の中でも最も多いのは、脳血管性認知症で39.8%となっており、次いでアルツハイマー型認知症が25.4%。

事故や怪我などで頭を損傷することによって起こる、頭部外傷後遺症が7.7%、前頭側頭葉変性症が3.7%、アルコール性認知症が3.5%、レビー小体型認知症が3.0%という順番になっています。

ちなみに、脳血管性認知症とは、脳梗塞や脳出血などによって発症する認知症。脳の血管が詰まる「脳梗塞」や、血管が破れる「脳出血」など脳血管に障害が起きると、その周りの神経細胞がダメージを受け発症します。

この脳血管性認知症は、生活習慣を変えることで予防できるとされており、食生活(年齢に合ったバランスの良い食事etc.)、運動習慣(日常生活の歩数を増やすetc.)、生活習慣(十分な睡眠時間をとるetc.)から成る3つの予防方法は、一般的にいわれる生活習慣病予防と同じ内容になっています。

逆に言えば、中年以降は誰でも認知症になる可能性があるということであり、スマホ依存はそれに拍車をかける大きな要因と言えるのです。

認知症を予防するにはアナログを取り入れること

今から3年前の2015年、国際アルツハイマー病協会(Alzheimer’s Disease International、ADI)は、2015年に世界で4680万人に達した認知症患者数が、35年後の2050年には1億3150万人になるという予測を公表しました。

同協会はまた、2050年にはアジア圏の認知症患者数が、世界の認知症患者数の半数を占めることも予想しています。おそらくその中に、「スマホ認知症」がかなり含まれることになりそうです。

では、スマホ認知症にならないためにはどうしたらよいのでしょうか?前出の鎌田医師は次のように述べています。

「認知症を防ぐには、意識的にアナログを取り入れることをすすめる。

スケジュール管理は、手書きの手帳を活用しよう。

必要な情報は、メモにまとめておいて、時々見直して覚えるようにするのもいい。

忘れたからといって、すぐにネット検索するのではなく、思い出す訓練をすること。

計算も、計算機アプリを使わず、暗算でやってみるといい。

SNSやメールのご時世だからこそ、ぼくはあえて筆で返事や礼状を書くようにしている。

つまり、全部、スマホで解決しないようにすることが大切なのだ。

これらの作法は『生き方の哲学』にもつながる」

今現在これを読んでいる私たちは、将来統計資料が出るであろう「スマホ認知症」「デジタル認知症」の罹患者数に、少なくともカウントされないように努めたいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定