認知症の有症者は依然として増加傾向にある

アメリカの大製薬会社、アルツハイマーの治療薬開発を打ち切り

日本における認知症の有症者数は年々増加しており、「平成29年高齢社会白書」によれば、2015年には既に500万人を突破。団塊の世代が75歳以上となる2025年には700万人を超えるとも予測されています。

こうした傾向は日本だけでなく世界的に起こっており、「世界アルツハイマー報告書2015」によれば、2015年時点における世界全体での認知症の有症者数は約4,680万人。

2050年には、現在の約3倍となる1億3,200万人に達すると試算されています。

いまや認知症は、人類全体が直面する巨大な問題となっているわけです。

認知症を引き起こす主要な原因の一つがアルツハイマー病。

しかし、現状においてアルツハイマー病患者に対して処方されるのは、「進行を遅らせる」薬のみ。

「治療」するための薬が開発できていないのが現状です。

このような状況に対して、世界中の製薬会社・研究機関が、アルツハイマー病の根本的な原因を究明し、治療につながる薬の開発に力を注いでいます。

ところが今年に入って以降、製薬会社に相次いで動きがありました。

それは「ファイザー」「メルク」「ジョンソン・エンド・ジョンソン」といったアメリカの製薬会社が、アルツハイマー病に対する治療薬の研究開発を次々と打ち切ったのです。

巨大な費用を掛けても治療につながる十分な成果が得られず、研究の継続が困難というのが主な理由ですが、期待が大きかっただけに落胆も大きく、開発を打ち切った製薬会社の中には株価が急落するケースもありました。

認知症となる原因のうち6割以上がアルハイマー病

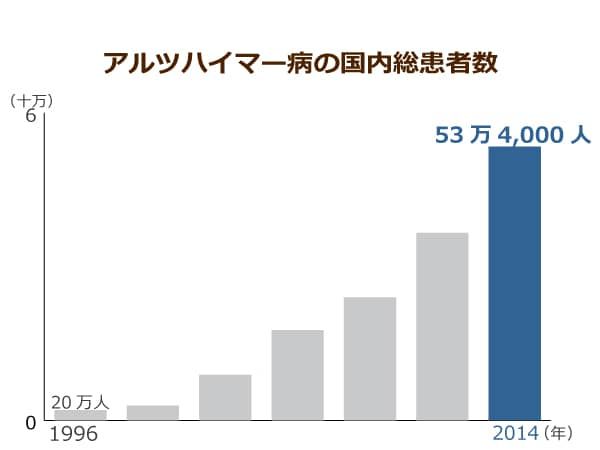

厚労省の「患者調査」(2010年)によれば、認知症の有症者数のうち、原因がアルツハイマー病である人の割合は全体の62.7%。患者数は年々急増しつつあり、2014年時点の患者数は2002年当時の約6倍となっています。

アルツハイマー病が起こる要因・メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、現時点では、脳内にタンパク質の一種である「アミロイドβ」が蓄積し、それによって脳細胞が圧迫・死滅させられ、認知症の症状が引き起こされるという見方が最も有力。

健常者の場合、アミロイドβは適宜排出されていくのですが、それが排出されずに蓄積されてしまうことで発病に至るというわけです。

なぜこのような事態が起こるのかは諸説あり、「加齢と共に脳内が変化する」「遺伝的要因」「生活環境・生活習慣上の要因」などが指摘されています。

また、アルツハイマー病は、記憶障害が起こる健忘期、徘徊・失語・精神的な混乱がみられる混乱期、そして高度の認知障害が起こる認知症期と、次第に症状が重度化していく進行性の病気であることが明らかとなっています。

また、全経過に掛かる時間は3年~10年と人によって大きく異なるのです。

アメリカでも認知症は深刻な問題

アメリカでのアルツハイマーでの死者、10年で1.5倍に

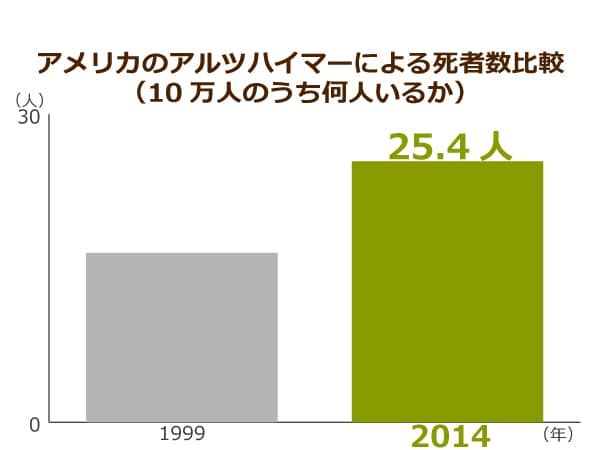

昨年5月、アメリカ疾病対策センターは、アメリカ国内のアルツハイマー病を原因とする死者が、15年間で約55%も増えていたことを公表しました。

調査は1999年と2014年の死亡診断書を比較することで行われ、1999年当時は10万人あたりのアルツハイマー病による死亡者数は16.5人だったのに対し、2014年は25.4人にまでに増加。

特に75歳以上の年代で大幅に増えたという結果が出ています。

また、死亡者数が増えている中で、アメリカにおけるアルツハイマー病の発症率自体は下がっているようです。

2016年JAMA(米国医師会雑誌)に掲載された研究論文(2016年、65歳以上の男女2万1,057人を対象)によると、アメリカでは高齢者(65歳以上)の認知症の発症率が低下しつつあり、2000年時点では11.6%だったのに対し、2012年では8.8%になっていたとのこと。

高齢者人口が増えつつあるため、発症率が下がってもアルツハイマー病の患者数・死亡者数は減りませんが、それでもアメリカにおいてこのような調査結果が出たことで世界的に注目が集まっています。

なお、同研究グループによれば、発症率の低下には教育期間の延長が大きく影響しているようです。

イギリスでは3年以内にアルツハイマー病の薬が開発されるとの見解

アメリカではアルツハイマー病の薬制作打ち切られたことを引き合いに、一方で今年3月、イギリスの慈善研究機関であるアルツハイマーズ・リサーチUKが、アルツハイマー病を治療する薬が3年以内に、ワクチンが10年以内に開発されるとの見解を明らかにしました。

同研究機関のデイビッド・レイノルズ博士は記者会見の場で、アルツハイマー病に効果のある12種類の治療薬が臨床試験の最終段階にあると説明。

イギリス・テレグラフ紙は、これらの薬はアルツハイマー病の進行を抑制するだけでなく、病気自体を治すものであると解説しています。

また、ワクチンについても、今回公表された報告書によれば、使用することでアルツハイマー病の70%を予防できる可能性があるとのことです。

なにより、こうした治療薬やワクチンの開発が待たれるのが、認知症大国である日本。

イギリスでは2025年までに認知症を発症する人の数は100万人を超えるとみられていますが、日本では先に述べた通り、2025年には700万人を突破するとの試算もあるのです。

また、OECD(経済協力開発機構)が昨年公表した医療分野(経済協力開発機構)加盟国35カ国の中で日本は最も高い値(加盟国平均値は1.48%)なので、アルツハイマー病の治療薬、ワクチンを最も望んでいる国は日本であるとも言えることができますね。

認知症薬の開発が今注目されている理由は?

日本でもアルツハイマーの治療に動きが…

日本でもアルツハイマー病の治療に向けたさまざまな研究が続けられており、中でも現在注目を集めているのが、東京大学の金井教授、富田教授らが行っている研究です。

この研究では、アルツハイマー病の原因とされているアミロイドβの凝集、沈着を防ぐ光触媒(ウコンの成分である「クルクミン」を利用した光触媒)を開発。

マウスの脳にこの光触媒を注入して近赤外光を直接照射したところ、脳内で凝集していたアミロイドβの量が半分に減ったとのことです。

今後さらに開発が進むことで、アルツハイマー病に対する治療法の確立につながるとの期待が集まっています。

アメリカではアルツハイマー病治療薬の開発を中止する流れが起こっていますが、日本やヨーロッパ(イギリスなど)では研究が続けられていて、成果も出つつあるのが現状。

しかし、医学・薬学研究の分野において最先端を行くアメリカの製薬会社で開発の打ち切りが起こっているのは、高齢化が進む国が増える中、世界全体の認知症のあり方・今後に大きな影響を及ぼすのではないでしょうか。

実は死因となりやすい認知症

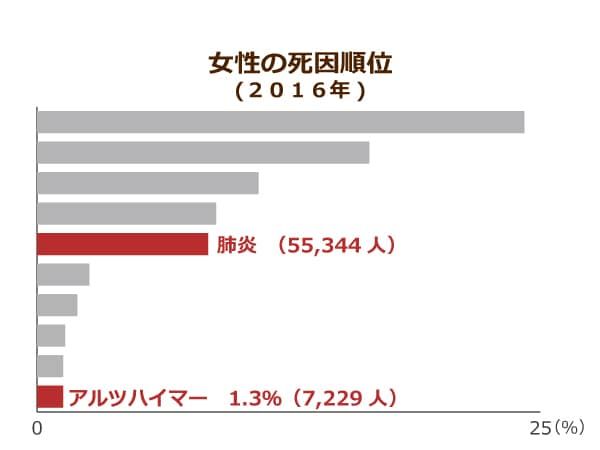

厚労省が公表している日本人の死因順位(2016年)を10位まで見ると、「アルツハイマー病」は男性だと10位以内に入っておらず、女性では死因の第10位(7,229人)です。

しかし、この結果に対して、「アルツハイマー病を原因として亡くなっている人はもっと多いはずだ」と指摘する有識者がたくさんいます。

というのも、例えば「肺炎」は男性の死因で第3位、女性の死因で第5位に入っていますが、アルツハイマー病になると肺炎、特に誤嚥性肺炎を併発しやすくなるので、亡くなるときに肺炎を発病していても、元々の原因はアルツハイマー病にある…というケースがあるとも考えられるからです。

こうした実態からもやはりアルツハイマー病は恐ろしい病気であることがわかるでしょう。その意味でもイギリス、日本で進められている治療薬・治療法開発の意義は大きく、その完成が待たれるところです。

今回はアメリカの製薬会社がアルツハイマー病治療薬の開発を打ち切りつつある現状を取り上げ、同病を巡る最新の動きについてみてきました。

認知症の有症者数が世界的に増加している今日、その治療薬・治療法の進展に対する注目度は、今後ますます高まっていきそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定