厚労省、「過労死防止大綱」の見直し案を協議会で公表

勤務間インターバルの導入目標を設定へ

5月31日、厚労省は「過労死防止大綱」の見直し案を、労使の代表や過労死遺族などで構成される協議会の場で示しました。

その中で注目を集めているのは、「勤務間インターバル」を導入する企業の割合を、2020年までに10%以上にするという具体的な数値目標が盛り込まれたことです。

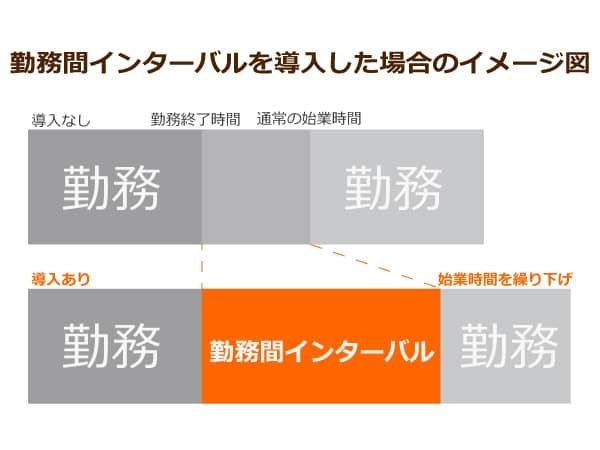

勤務間インターバルとは、勤務終了時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息期間を規定することで、働く人の生活時間・睡眠時間を確保することを目的とした制度のこと。

休息時間をしっかりと確保できれば長時間労働を防ぐことにつながることから、勤務間インターバル制度は「過労死の防止に向けた切り札」とも言われています。

勤務間インターバルについて、過労死遺族は現行大綱の策定作業においても導入を求めていたのですが、結局見送られる形となっていました。

それが、今回の厚労省による見直し案では具体的な数値目標が盛り込まれているため、「その意味は大きい」と内容を評価する声が高まっています。

勤務間インターバルを導入する背景は

厚労省の「過労死白書」(2016年版)によれば、業務上の過重な負荷によって脳・心臓疾患を発症して過労死した件数(労災認定件数)は、2005年度が157件、2010年度が113件、2015年度が96件です。

また、業務における心理的負荷によって精神障害を発病し、自殺もしくは自殺未遂に至った件数(労災認定件数)は2005年度で42件、2010年度で65件、2015年度で93件となっています。

脳・心臓疾患による過労死はやや減少しつつある一方、精神障害による過労死が増加しているというのが現状です。

現在、厚労省は過労死・過労自殺の認定基準を作り、一定の要件を満たした場合は「労働災害」と認定しています。

労働時間で言うと、時間外労働が1ヵ月あたり100時間、または2ヵ月以上平均して80時間を超えて働いている場合がこれにあたり、いわゆる「過労死ライン」の目安です。

「過労死白書」によると日本人の正社員による1週間あたりの平均的な残業時間は7.7時間で、月あたりだと30時間ほどになりますが、これはあくまで平均値。

厚労省が定めた過労死ラインの水準で働いている人は全国で数百万人いるとも言われており(「過労死等防止対策推進全国センター」のホームページより)、制度的な対策が早急に必要な「過労死予備軍」は相当の数に上ると考えられます。

過酷な労働という意味では介護職も無関係ではない

夜勤交代制労働による勤務間隔の縮小

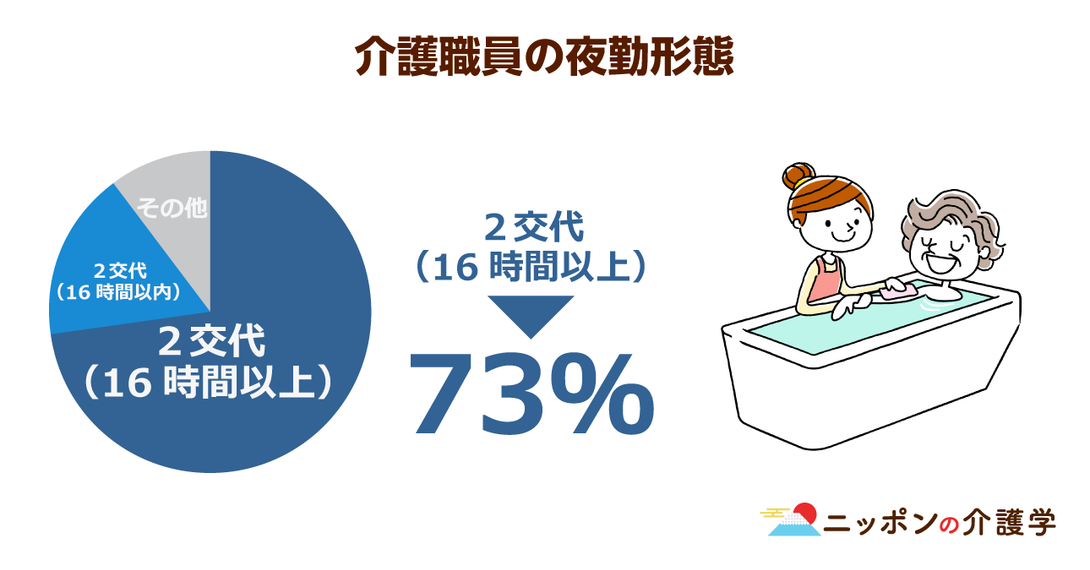

介護施設に勤務する介護職員は夜勤がどうしても必要な職種。夜勤交代制労働は健康リスクが高い勤務となるほか、家庭生活・社会的活動の面でも負担や制限が出てしまい、心身に大きなストレスを受けやすくなります。

この介護職の夜勤交代制労働において問題視されているのが、勤務開始と勤務終了の間隔が短いケースが多いという点です。

例えば「日中」(9時から17時までの勤務)、「準深夜」(17時から深夜1時まで勤務)、「深夜」(1時~9時までの勤務)に勤務時間を分ける「三交代制」の場合、日勤を終えたその日の深夜勤務(勤務間隔8時間未満)や準深夜から深夜勤務(実質勤務間隔0時間)などの圧縮勤務を行っている施設もあります。

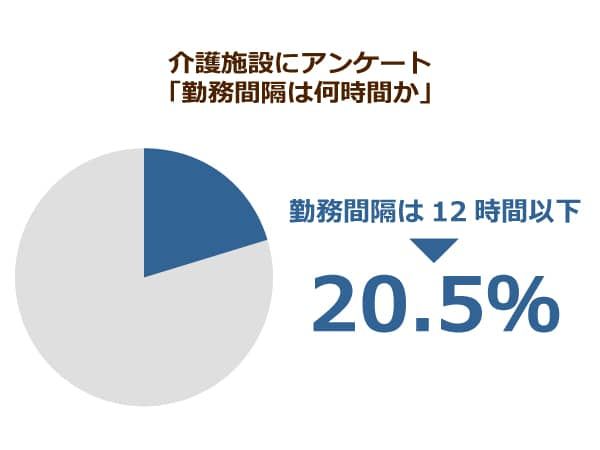

日本医療労働組合連合会が行った「介護施設夜勤実態調査」によれば、「勤務間隔が12時間以上ありますか」という質問に対して、調査対象となった介護施設の20.5%が「ない」と回答。

2016年度における労災請求の数を業種別にみた場合でも、介護職を含む「医療・福祉」が302件で最多となっていることから、過労死を防ぐための勤務間インターバルは、介護現場においてこそ必要であるとも言えるでしょう。

過酷な労働体系は介護職員のストレスを生む…

近年、介護施設で勤務する介護職員の入居者に対する虐待件数が年々増加しています。厚労省の調査によれば、2014年度の1年間で全国の介護施設において発生した虐待件数は前年比35.7%増となる300件となり、8年連続で過去最多を更新しました。

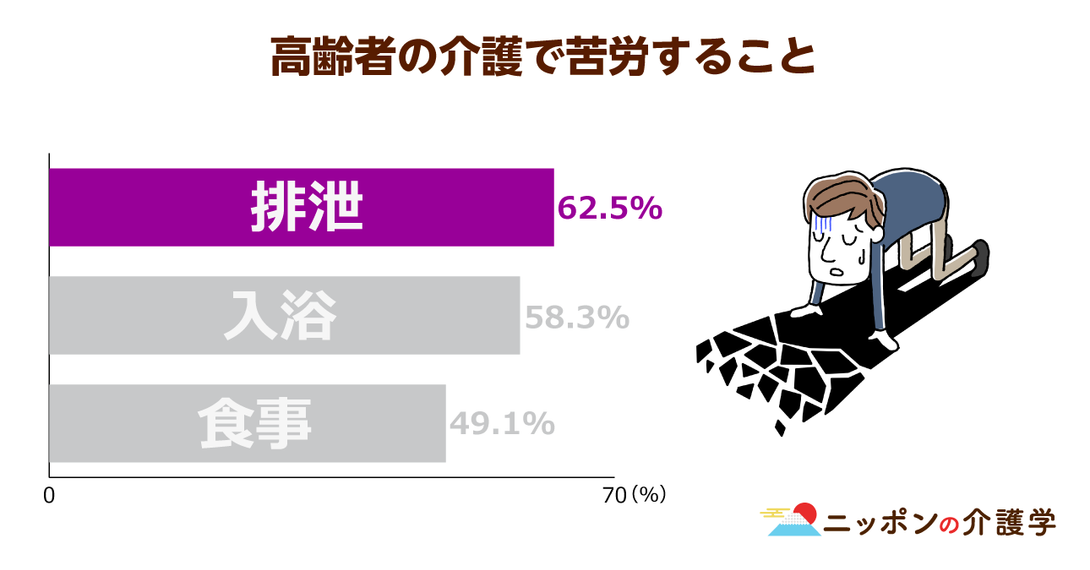

また、UAゼンセン日本介護クラフトユニオンが組合員を対象に行ったアンケート調査(介護職348名が回答)では、「高齢者虐待が起こる主な原因は何だと思いますか」との問いに対して、最も多かった回答は「業務負担が重い」(54.3%)で、次いで多かったのが「仕事上のストレス」(48.9%)でした。

介護分野は慢性的な人手不足状況に陥っており、そうした現状も、現場の介護職員に過酷な勤務を課し、一人当たりの負担増につながっていると言えます。

勤務間隔が短くなり十分な休息時間を取れなくなると、介護職員は心身共に疲労回復する余裕がなくなってしまい、より業務負担を重く感じ、仕事上のストレスを感じやすくもなるでしょう。

介護分野におけるハードな勤務体制は、介護職本人の心身を傷つけるだけでなく、介護施設の入居者に対する虐待行為の遠因になっているとも考えられるわけです。

勤務間インターバルは過労死を本当に防げるのか?

現状のルールなら過労死ラインを超えてしまう

有識者からは、「勤務間インターバルを導入しても、本当に過労死を抑制することができるのか?」との疑問の声も上がっています。

現在、日本において導入が促進されようとしている勤務間インターバルには1つのモデルがあり、それは1993年に制度化されたEUの事例を指します。

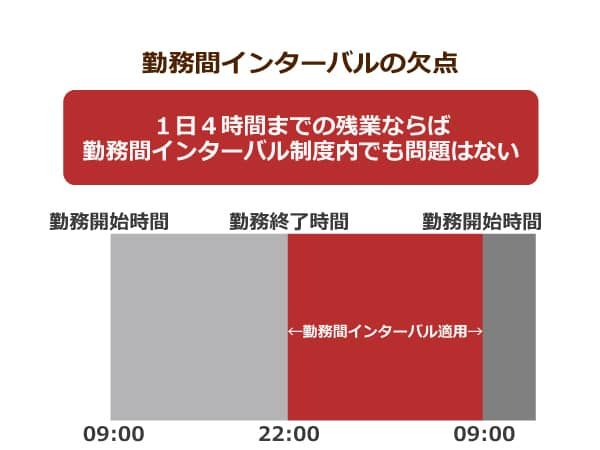

EUにおける勤務間インターバルでは、勤務終了から次回の勤務開始まで、最低でも11時間の休息時間を確保することが義務化されているわけですが、このモデルケースをそのまま当てはめると、例え制度が導入されても、厚労省が想定している「1ヵ月あたり時間外労働が100時間以上、あるいは2ヵ月以上の平均で80時間以上」という「過労死ライン」を超える労働ができてしまうのです。

仮に就業時間を9時~18時として考えてみましょう。もし1日4時間の残業をすると22時まで働くことになりますが、22時から翌9時までは11時間あります。ですので、11時間の休息時間を確保しても、過労死ラインには到達してしまうことになるのです。

現状は企業努力止まりで罰則がない

もちろん、過労死ラインに達する場合があるとしても、11時間の休息時間が取れれば睡眠時間を確保することはできるので、それだけでも状況は改善されるとの見方も強いです。

一部の「ブラック企業」では就労者の睡眠時間がまったく取れないケースも多くあることから、勤務間インターバルの導入によって、そうした最悪の状況を回避する一助になるとも考えられます。

現状、勤務間インターバルはあくまで各企業の努力義務に任されていますが、睡眠時間も取れないような最悪のケースから就労者を守るためにも、法制度による「義務化」をすべきとの声が高まりつつあるようです。

例えば、介護施設にとってみれば、人材不足・人材確保難が続く中で職員1人あたりの就労負担を増やさざるを得ない状況にあり、人材のケアが行き届かない現状もあります。

施設側の努力義務に期待するのみでは、本当に制度を必要としている介護職員の救済は難しいのかもしれません。

今回は勤務間インターバルの問題を取り上げ、過労死防止大綱の見直し案や介護分野における就労環境について考えてきました。介護分野では過酷な勤務実態を伴うケースも多いことから、同制度を巡っては今後もさらに議論を呼びそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定