抜歯の問題は高齢になると深刻に

抜歯は50代から一気に始まる

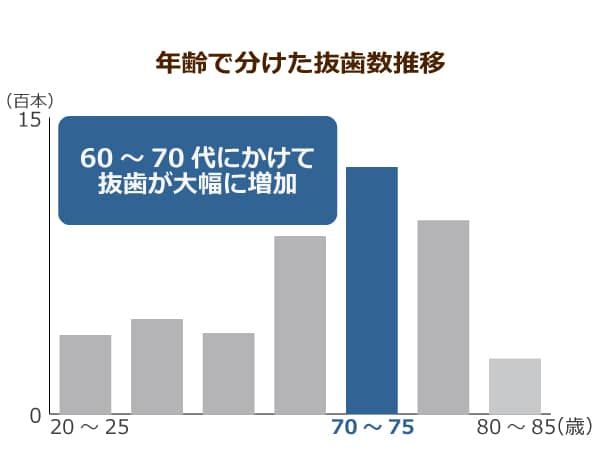

全国にある約2,000の歯科医院を対象に行われた「全国抜歯原因調査結果」(2005年)によると、「歯科医院で抜歯された歯数」(調査年における数)は、20~24歳から40~44歳までは400本前後と横ばいの状況が続くものの、50代から一気に急増。

60~64歳では1,200本を超え、40~44歳における抜歯数の約3倍にも達しています。

歯を失うようになると、本来の歯に代わるものとして何らかの義歯(ブリッジや部分入れ歯、総入れ歯など)を使用しなければいけません。

厚労省の「歯科疾患実態調査」(2016年)によると、義歯を装着する人の割合は年齢が上がるごとに増えていき、65~69歳だと部分入れ歯をしている人は全体の3割、総入れ歯をしている人は1割ほどですが、85歳以上になると、部分入れ歯をしている人、総入れ歯をしている人はどちらも4割を超えるのです。

この入れ歯については、手入れを怠り、口腔内を清潔に保たないまま使用し続けている高齢者が非常に多く、近年歯科医師・専門家によって問題視されています。

口内環境が悪い状態が続くと、口の中に白いカビのようなものが繁殖して起こる「口腔カンジダ症」という感染症になる恐れがあるため、入れ歯をしている高齢者は特に気を付けないといけません。

入れ歯を装着している高齢者に多い口腔カンジダ症って?

口腔カンジダ症とは、口の粘膜に白い苔のようなものが付着し、はがすと赤く腫れ、出血してしまう症状のこと。

自覚症状としては舌が痛い、食べたものの味がよく分からない、口の中に違和感があるといったことが典型例です。

健常者の口腔内にもいる「カンジダ・アルビカンス」という真菌(カビの一種)が、「口腔環境の悪化」、「免疫力の低下」、「口腔内乾燥」などの理由により異常なほど繁殖することで発症に至ります。

カンジダ属の真菌は口腔だけでなく消化管をはじめ体の至る所に生息していて、赤色の発疹が起こるなど「カンジダ症」として起こる症状は発症箇所によってさまざまです。

厚労省の「患者調査」(2008年)によると、カンジダ症患者約5万3000人に対してカンジダ性口内炎(口腔カンジダ症)の発生は約1,000人とのこと。

口腔カンジダ症はカンジダ症全体の中でこそ少なめですが、入れ歯装着者が多く口内環境が乱れがちな高齢者にとっては、発症のリスクが高い症状だと言えるでしょう。

口腔カンジダの予防法としては、毎食後の歯磨きと水によるうがいで口の中を清潔に保ち、かつ口内に適度な湿度を維持することが大切。

特に入れ歯をしている人は、毎食後に入れ歯用ブラシで水道水を流しながらきれいに洗い、入れ歯洗浄剤を毎日一回は使って清潔に保つことが予防につながります。

歯を失う原因はなんなのか?

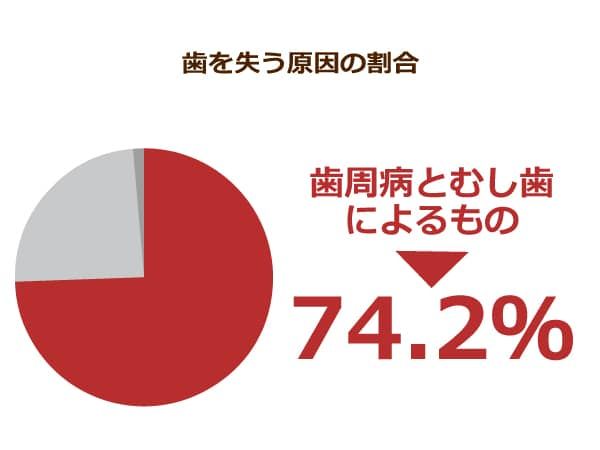

歯周病と虫歯による歯の喪失要因は7割を超える

公益財団法人「8020推進財団」が行った調査(2005年)によると、歯を失う原因として最も多いのは「歯周病」(41.8%)で、続いて多いのが「う蝕(むし歯)」(32.4%)です。

この2つの疾患で歯の喪失要因の7割を超えており、歯周病とむし歯をいかにして予防するかが、歯を守ることにつながると言えます。

むし歯は歯垢(プラーク)が主たる原因となり、歯垢の中に含まれているむし歯菌が酸を生み出し、この酸によって歯のエナメル質が解かされることで起こる口内疾患です。

そのため、むし歯を予防するには、原因となる歯垢を日々の歯ブラシを通してしっかりと取り除いていくことが重要。

歯のブラッシングをする際は、歯垢が溜まりやすい「歯と歯の間」「歯と歯茎の境目」「奥歯の噛み合う面」を重点的に、丁寧にみがいていくことがむし歯予防につながります。

一方歯周病は、歯と歯茎の間に歯垢・歯石が蓄積し、その中に含まれる歯周病菌が歯茎に炎症(歯茎の出血や腫れ)を生じさせ、症状が進むと歯が抜け落ちてしまうという口内の病気。

こちらも予防のためには、歯垢を取り除く歯磨きが重要です。

特に歯と歯茎の間にできる「歯周ポケット」に歯垢や歯石はたまりやすいので、定期的に歯科医院でチェック・ケアしてもらうことも必要になります。

口腔ケアをしないと誤嚥性肺炎や全身疾患の恐れも

もし歯のケアをしないままでいると、歯の喪失につながるだけでなく、「誤嚥性肺炎」を発症するリスクが高まることを指摘する医師・専門家は多いです。

誤嚥性肺炎とは、食べた物や唾液が食道ではなく気管に入ってしまい、そこに含まれる細菌が肺に炎症を引き起こすという病気。

歯周病を発症するほどに口内衛生環境が悪い場合、誤嚥性肺炎が起こる危険性が高まると指摘する研究者もいるのです。

また、医療機関が口内もしくは口周辺の手術を行った場合、口腔ケアの術式が不適切だったり、使う器具の衛生管理が不適切であったりすると、口内の細菌を増やし、誤嚥性肺炎が起こりやすくなると指摘する研究もあります。

高齢者はもちろん、医療関係者においても気を付けるべき点は多いとも言えるでしょう。

また、入れ歯をしている人の中には、就寝時に入れ歯を入れっぱなしにしているというケースが多いようですが、このことが誤嚥性肺炎につながると警告する医師・専門家もいます。

寝ている間は唾液の分泌が少なくなるため口内は乾燥状態になり、細菌の付きやすい入れ歯が口の中にあると、口内の細菌をより増加させてしまうのです。

そうなると、もし寝ている間に唾液を誤嚥してしまうと、誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。

口内環境を悪くすると肺炎になる理由

肺炎は高齢になるほどかかりやすくなる病気

厚労省の「患者調査」(2014年)によれば、日本の肺炎患者総数(年間)は約42万8,000人で、そのうち65歳以上は35万3,000人と全体の8割以上を占めているという状況です。

また、厚労省によると入院肺炎症例における誤嚥性肺炎の割合は、40代まではほとんどみられない一方、50代から徐々に増え始め、60代で肺炎全体の4割を超え、70代で6割以上、80代では7割以上に達します。

口内の細菌が気道に侵入することで起こる誤嚥性肺炎が、高齢者における肺炎の大半を占めているわけです。

そして先に少し触れた通り、誤嚥性肺炎を予防するには、口内を清潔に保つことが大事になります。

「8020推進財団」が「口腔ケアを実施しなかった人」たちと「口腔ケアを実施した人たち」を分類し、2年間に渡って追跡調査を行ったところ、口腔ケアを実施しなかった人たちの肺炎発生率は19%だったのに対し、口腔ケアを実施した人たちの発生率は11%にとどまっていました。

口腔ケアを行うことで、肺炎の発生率を8%も減少させることが分かったのです。

口内で起こる影響は身体のあらゆる所に派生する

口内環境が悪化して歯周病が発生すると、歯の喪失や誤嚥性肺炎(呼吸器疾患)のリスクを高めるだけでなく、さまざまな病気・症状の要因となることが各種研究・調査によって明らかにされています。

例えば、歯周病になると血液の中に炎症性物質が作られてしまい、体の血糖値を抑える機能に支障をきたして糖尿病になりやすいことが明らかにされていますし、その歯周病菌の中には血栓を詰まりやすくする菌が存在するので、それが血管内に侵入すると心筋梗塞・脳梗塞のリスクも高めるのです。

歯周病は、口腔のみを問題とする「身体上の部分的な疾患」というわけではなく、「全身疾患」の原因ともなり得る恐ろしい病気であるとも言えるでしょう。

今回は高齢者における口内疾患の問題を取り上げ、口腔カンジダ症や歯周病などの病気とその影響について考えてきました。

口内環境が悪化すると、歯や呼吸器系疾患の要因になるのはもちろん、それ以外にも多様な病気を引き起こすことにもつながります。

入れ歯の方もそうでない方も、口内を清潔に保つことが、健康維持を目指す上で重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定