厚労省、2020年版の「食事摂取基準」に新たな指標を盛り込む

新たな認知症予防の指標を追加

5月31日、厚労省は有識者会議の場において、新規に作成する「日本人の食事摂取基準(2020年版)」に、認知症予防の観点から、摂取が望まれる栄養素の指標を初めて盛り込むことを明らかにしました。

また、フレイル(加齢による虚弱化)を予防するという視点も重視し、必要となる具体的な栄養素の値についても設定するとしています。

国が定める「日本人の食事摂取基準」とは、国民の健康維持・増進と生活習慣病の予防などを目的に栄養素の目安や摂取上限などを定めたものです。

2005年以降5年ごとに改訂されており、摂取する栄養素が認知症に与える影響については現行の基準(2015年版)においても触れられてはいますが、関係性に確証がないという理由から、具体的な指標の設定は見送られていました。

しかし近年、高齢者の体重減少と認知症発症との関連性を示す研究結果や、軽度認知障害(MCI)が栄養障害を原因に発生する可能性を示す研究結果などが次々と報告されるようになりました。

厚労省は会議の場で、これら学術論文・資料を検証の上、2020年の基準に反映するとの意向を明示。

またフレイルについても、高齢化が進む中で予防に向けた目標量設定の検討を提案し、今年度中に報告書をまとめるとしました。

2025年を境に爆発的に増加する高齢の認知症有症者

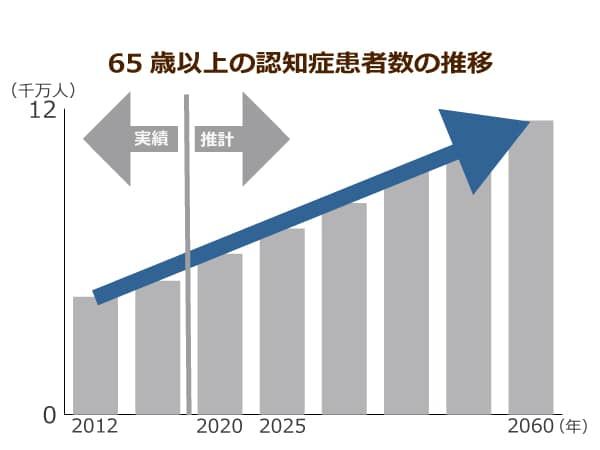

「平成29年版高齢社会白書」によれば、日本人の認知症有症者数は年々増加しています。

2012年の段階で既に全国で462万人の有症者(推計)がいましたが、2015年に517~525万人、団塊の世代(1946~49年生まれ)が75歳以上になる2025年には675~730万人、団塊ジュニア(1971~74年生まれ)が70歳以上になる2040年には802~953万人に達すると予測されています。

まさに歯止めが掛からないという勢いで、今後も有症者数は増えていくと見込まれているのです。

認知症の症状は大きく分けて、中核症状と周辺症状(BPSD)の2つです。

中核症状とは、記憶障害、見当識障害(時間、場所などの認識に障害)などを中心とする認知症有症者に必ずみられる症状のことで、この症状のみであれば介護者の負担もそれほど大きくはありません。

しかし、本人の性格や生活環境の変化などが影響して起こる周辺症状は、徘徊、暴力・暴言、失禁・弄便など介護が大変になる症状が多くなります。

認知症予防に取り組むことは、本人が自分らしく生きることにつながるのはもちろん、家族・介護者の負担を減らすという意味でも重要です。

認知症予防においては、軽度認知障害(MCI)の段階で認知機能の低下に気づき、認知症の本格的な発症を防ぐためのケアを進めていくことがポイントになると言われています。

早期検診・早期発見が重要になるわけです。

政府は食事摂取の基準として2つの症状を意識

死亡する要因にもなりやすい生活習慣病

生活習慣病とは、偏った食事、喫煙、過度の飲酒、社会生活におけるストレス、運動不足などを原因とする疾患のことで、心身にとって好ましくない習慣、環境が積み重なることで発症のリスクが高まります。

具体的な疾患・症状としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症などがありますが、自覚症状はほとんど出ないので、本人が気づかないままに症状が進行し、脳や心臓の血管などに損傷が出始めることも多いです。

そのため、ある日突然に脳卒中や狭心症、心筋梗塞を発病し生命の危機にさらされる、ということも起こってきます。

こうした特徴から、生活習慣病は別名「サイレントキラー」とも呼ばれているのです。

厚労省の「国民生活基礎調査」(2014年)によれば、日本人が要介護状態になる一番多い原因は、「脳血管疾患」が男性では28.4%(第1位)、女性では13.3%となっており、他にも「心疾患」が男性では4.7%、女性では4.4%です。

つまり、男性だと約3割、女性だと約2割の人が、生活習慣病に端を発する病気で介護が必要な体になっているわけです。

要介護状態になるリスクを回避したいなら、生活習慣病を予防する意識を持つことが大事であると言えるでしょう。

体力をなくし、身体を弱らせるフレイル

フレイルとは、身体がストレスに対して脆弱になっている状態で、一般的には「健康な状態と要介護状態の中間」として捉えられています。

早い段階で介入(予防、治療)することによって回復・改善も期待できる(可逆性を持つ)のですが、実際には多くの高齢者がフレイルを経て要介護状態になっているのが現状です。

フレイルにはアメリカの老年医学・疫学研究者であるリンダ・フリード氏が提唱した「基準」があり、以下の項目のうち、3項目以上が該当するとフレイルだと判断されます。

- 体重減少(年間4.5キログラム以上または5%以上の体重が減少)

- 疲労感(週に3~4日以上、何もかも面倒だと感じる)

- 活動量の低下(生活の不活発化)

- 力が弱くなった(握力低下)

- 活動力の低下

- 歩く速さの低下

この基準の特徴は、体重の減少、筋力の低下といった身体的な部分に加えて、疲労感や活動量の低下といった気力の減少、精神的な衰えにも着目しているという点です。

フレイル状態になると、肺炎を発症しやすくなる、転倒しやすくなる、死亡率の上昇などが起き、要介護状態に至るリスクを一気に高めると言われています。

生活習慣病とフレイルを予防するには?

カロリー摂取と消費のバランスが大事

人間は年齢を重ねると基礎代謝量が減っていき、脂肪がつきやすい体になることが各種研究・調査によって分かっています。

食べる量を若い頃より減らすということも考えないと、カロリー摂取と消費のバランスが崩れる恐れがあるのです。

脂肪の蓄積、とくに内臓脂肪の蓄積が進むと、血中脂質や血圧の上昇をもたらしやすくなり、先に挙げた生活習慣病を引き起こす要因にもなるのです。

しかし、高齢者が生活習慣病を防ぐという意識を持ちすぎ、過度なエネルギー制限、脂質制限を行ってしまうと、体重減少をはじめとした、さまざまな体の虚弱化を招き、フレイル状態を引き起こしかねません。

かといって、フレイルを防ぐという目的で食事をどんどん摂取してしまうと、既にみた通り、生活習慣病の引き金ともなります。

以上のことを考えると、基礎代謝量が減り、また筋力・体力が低下しフレイルに陥るリスクが高い高齢者は、若い世代・成人よりもバランスを重視・意識した生活習慣病対策、フレイル対策を行わねばならないと言えるでしょう。

普段の生活の中で完全に計算しきるのは難しい面もありますが、年齢相応に両者のバランスの重要性をきちんと認識する必要があると言えます。

生活習慣病とフレイルを世間に認知させていく

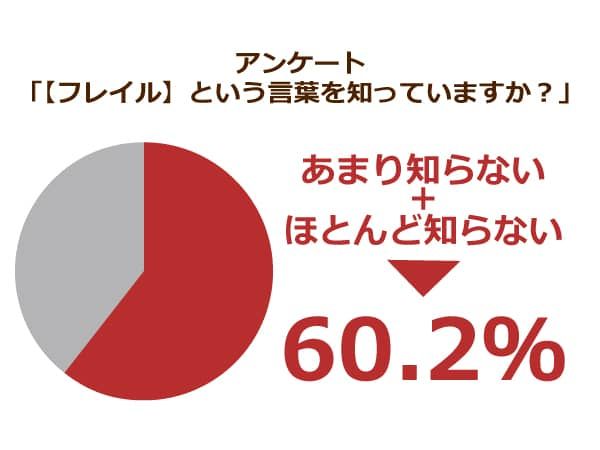

「みんなの介護」がホームページ上で行ったアンケート調査によれば、「フレイル」という言葉を「ほとんど知らない」と答えた人は回答者全体の約4割。

「あまり知らない」と合計すると6割以上に上っています。

フレイル予防への取り組みを広めるには、まず「フレイルとは何か」ということから周知化を図り、その実情について認知度を高めていくことが重要であると言えるでしょう。

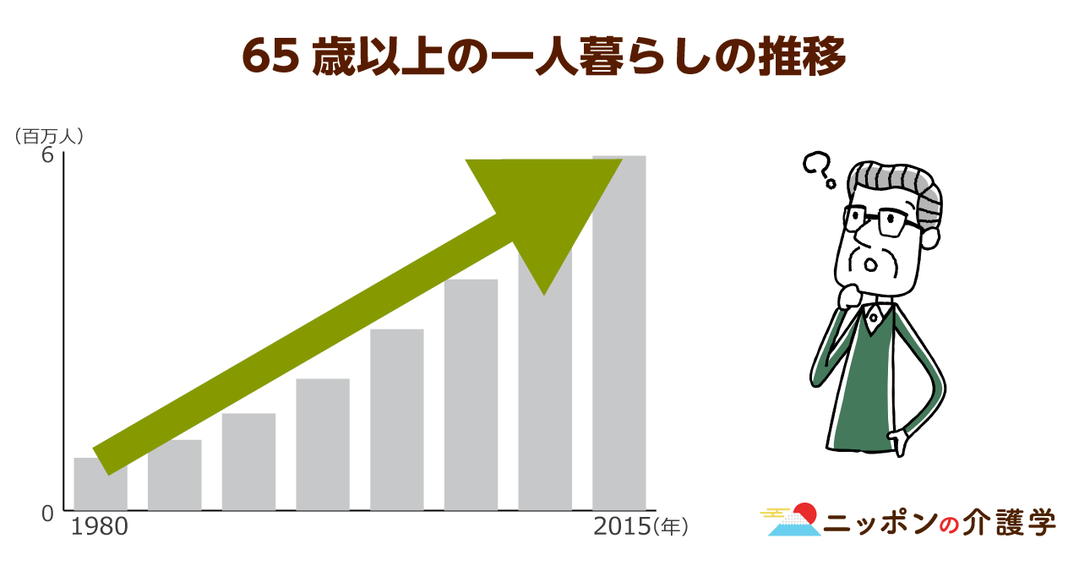

ただ、フレイルや生活習慣病の予防を考える場合、「一人では継続が難しい」「一人暮らしだと食事が簡単なものになってしまう」「意欲がわかない」など、高齢者が日常生活の中でそれを意識し、取り組んでいくのは大変な部分もあります。

そんな中で現在、高齢者のフレイル・生活習慣病対策として運動・栄養・社会参加に関わる取り組みを地域ぐるみで行い、各高齢者を支援していく仕組みづくりを進めている自治体に注目が集まっています。

例えば東京都では、民間企業の協力のもと、フレイルを予防する社会システムづくりが今も進められているのです。

今回は「日本人の食事摂取基準」の話題を皮切りに、高齢者の認知症・生活習慣病・フレイルの問題について考えてきました。高齢化が急速に進む中、これらの症状・疾患をいかにして防いでいくかに関する議論は、今後とも注目を集めそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定