日本の喫煙者は3分の1に減少

先進7ヵ国の中で最も喫煙率が高い日本の実態は?

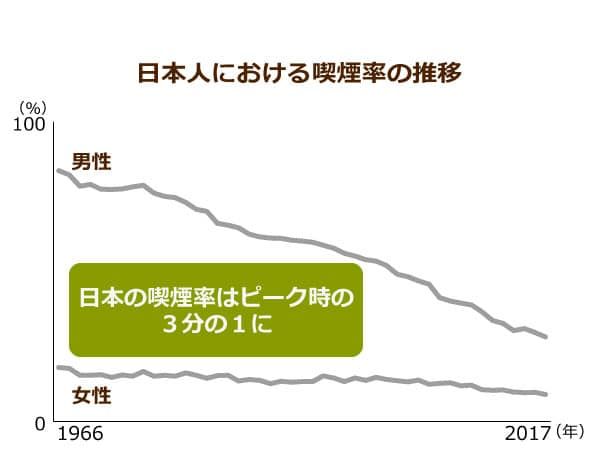

日本たばこ産業(JT)が毎年行っている「喫煙者率調査」によると、2017年における日本人の平均喫煙率は、男性が28.2%、女性が9.0%、男女計で18.2%(喫煙人口数1,917万人)となっており、世代別で見ると30代、40代、50代が男女ともに平均を上回る結果となりました。

男性の喫煙率は1966年頃には83.7%に達していましたが、1970年代の健康ブーム以降は年々減少。2017年時点における世代別の喫煙率は、60歳以上では21.2%、30代~50代では35%、40代では36.7%です。

一方、女性の喫煙率は1960年代には約2割で、その後は若い世代の間で一時的に増加する傾向があったものの、全体としては横ばいから緩やかな減少が続き、今では全世代平均で10%を切るようになっています。

2017年の世代別喫煙率をみると、最も高いのが40代の13.7%です。

そして、ピーク時(1960年代)の喫煙率に比べると、2017年の喫煙率は男性だと3分の1、女性は2分の1ほどになっています。全世代的にたばこ離れが進んでいると言えるでしょう。

しかし、世界水準でみると、日本人の喫煙率は決して低いとは言えません。

世界保健機関(WHO)が発表した「世界保健統計2016」によれば、日本人男性の喫煙率は128ヵ国中60位。

先進7ヵ国の間で最も喫煙率が高くなっています。

他国と比較した場合、日本は「喫煙後進国」とも言えるわけです。

高齢者のうち5人に1人は喫煙者

高齢者世代に絞って喫煙率の現状をみると、2017年における60歳以上の喫煙率は、男性で21.2%、女性では5.6%です。

1965年当時の男性74.6%、女性23.0%に比べれば大幅に減ってはいますが、今なお一定数の人が確実に吸い続けている、とも言える状況です。

喫煙率の高かった1960年代に喫煙の習慣ができ、そのまま止められずに40年、50年と吸い続けている高齢喫煙者が多いと考えられます。

喫煙はストレス解消や、精神の安定、コミュケーションツールになるなど、そのメリットが指摘されることも少なくありません。

特に高齢者の場合、喫煙者同士で会話が生まれ、親しい関係を築き合えるきっかけになりやすく、閉じこもりの予防や社会参加のきっかけにもなるとも指摘されています。

しかしながら、やはり「健康に与える悪影響というデメリットの大きさ」を考えると、喫煙はやはり控えるべきものであるのは明白。健康寿命を延ばし、元気な老後生活を送る上で、タバコは大敵と言えます。

喫煙が招く「COPD」とは

認知症リスクが2倍に!寝たきりの原因にも

タバコの煙にはおよそ4,000種類以上もの化学物質が含まれ、そのうち人体に有害だとわかっているものは200種類以上。発がん物質を含むものは40~60種類に上ります(国立循環器センター「循環器情報サービス」より)。

また、タバコを吸うことで体内に取り込まれる一酸化炭素は、酸素に比べて240倍も赤血球のヘモグロビンと結合しやすいため、体内組織の酸素が欠乏し、動脈硬化や、脳卒中、急性心不全、大動脈解離といった循環器疾患の発症リスクも上昇させてしまう恐れがあるのです。

ほかにも、タバコはカルシウムの吸収を妨げるため、骨粗しょう症を引き起こしたり、糖尿病・うつ病になる危険性を高める、自立期間を短くして寝たきりの期間を増やす、といったことを示す研究結果などもあるのです。

さらに、喫煙と認知症の関係性を示す研究も公表されており、九州大学が行った15年に渡る追跡調査(高齢者712人を対象)で、喫煙における認知症の発症割合は、非喫煙者の約2倍に上ることが明らかにされました。

65歳以上の認知症有症者数は年々増え続けていますが、高齢者の中に喫煙者が一定数いることも、その増加に影響を与えているとも考えられます。

「肺の生活習慣病」ことCOPDの恐ろしさ

ただ、タバコの害ということでいえば、やはり恐ろしいのは呼吸器疾患。

肺がんや呼吸器感染症、気管支喘息などさまざまな病気を引き起こす要因になることがわかっていますが、近年、喫煙との関連性で注目されているのがCOPD(慢性閉塞性肺疾患)です。

以前は肺気腫や慢性気管支炎と呼ばれていましたが、現在では「タバコの煙などの有害物質を長期的に吸い込むことで生じる肺の炎症性疾患」を表す言葉としてCOPDが用いられています。

COPDは、「咳が続く」「一日中痰がからむ」「すぐに息切れする」という状態が続くものの、急速に悪化するということはなく、少しずつ体を蝕んでいくのが特徴です。

COPDの恐ろしいところは、治療によって元に戻らないという点。

症状が重症化していくと、その後の生涯ずっと、疾患状態が続くのです。

厚労省の調査によると、COPDは日本人における死因第10位(2015年)で、その患者数は約26万人(2014年)です。

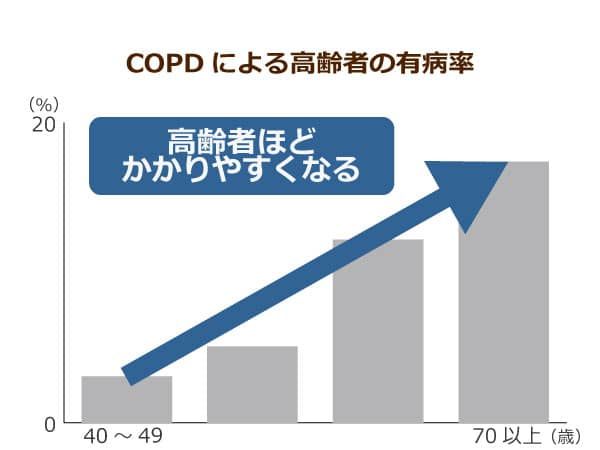

ただ、病院に行かずに放置している人も相当数いるとみられ、順天堂大学を中心とした疫学調査研究「NICEスタディ」によると、40歳以上の日本人におけるCOPD有病率は平均8.6%(70歳以上では17.4%)。

実際の患者数は全国で約530万人に上ると推定されました。

世界的にもCOPDの患者数、死者数は急増しており、2030年には世界全体の死亡原因の第3位になると予測する調査結果もあります。

タバコを吸う限りCOPDの可能性は免れない

電子タバコでもCOPDの危険性は高い!

タバコの有害性が指摘される中、近年注目を集めているのが「加熱式タバコ」です。

加熱式タバコとは、ライターなどで直接火をつけるのではなく、熱を加えてニコチンだけエアロゾル(蒸気)と一緒に発生させるというタバコのこと。

燃やさないため煙は出ず、タール量も9割以上減るなど、体への悪影響を低減できるという点が特徴です。

現在、この加熱式タバコの市場は急成長しており、2020年までには、市場規模は2,200億円ほどになると予測されています。

しかし、加熱式タバコが生み出すエアロゾルの中には、ニコチンを始め多くの有害物質が含まれており、その点は従来型の燃焼式タバコと変わりません。

順天堂大学大学院医学研究科の研究によると、マウスに加熱式タバコで発生するエアロゾルを慢性的に吸引させたところ、COPDと似た変化が生じたとのこと。

また、世界保健機構も、エアロゾルを受動吸入すると、健康に悪影響を与える恐れがあることを指摘しています。

加熱式タバコは、燃焼式タバコに比べればある程度の健康上のリスクを回避する効力を持つかもしれませんが、「吸わない方が体に良く、周囲の人に迷惑をかけない」という点では何ら変わりはないわけです。

タバコを吸うと依存してしまう理由

禁煙は難しいと良く言われますが、それには医学的な根拠もあります。タバコに含まれるニコチンは体内に入った後、脳にあるニコチン受容体と結合するのですが、その際、快感を発生する物質であるドーパミンが大量に放出されるのです。

ニコチンが切れると快感物質が放出されなくなり、反対にイライラしたり、落ち着かなくなったりするようになります。こうした、いわゆる「ニコチン依存症」の状態になると、そう簡単には止められない体になってしまうわけです。

しかし、これまで述べたような健康への悪影響を考えると、一日でも早く喫煙は止めるべき。

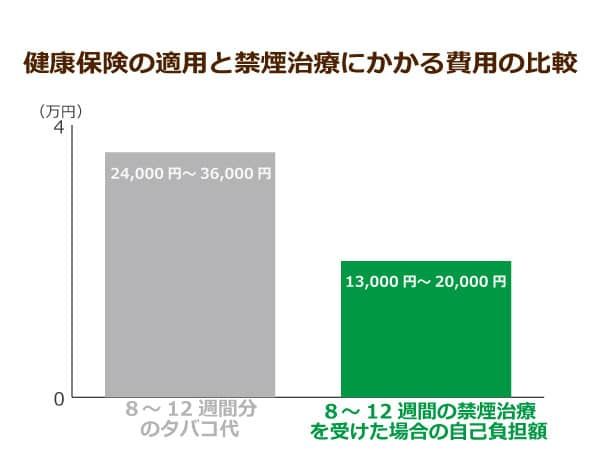

病院の禁煙外来に行けば、ニコチン依存症かどうかを判定するTDSテストなどを受けた上で、保険適用で禁煙治療を受けることができます。

約3ヵ月の通院期間が必要で、費用は1万3,000~2万円ほどです。

今回は、喫煙と健康との関係について考えてきました。老後を健康に過ごしたいなら、やはりタバコからは遠ざかるべきだと言えます。喫煙者の方は、改めて禁煙に挑戦してみてはいかがでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定