医療経済研究機構が調査、誤った薬の処方も明らかに

「治る認知症」見つける事前検査、7割で実施されておらず

医療経済研究機構は7月、認知症との診断を受けて抗認知症薬を処方された人のうち、約67%が処方開始日までの過去1年間に甲状腺機能検査を受けていなかったとの調査結果を公表しました。

もし、認知機能の低下原因が甲状腺機能の問題にあるのであれば、抗認知症薬の服用をしなくても改善が望めます。

つまり、検査を実施していなかったことで、本人にとって必要のない薬が処方されていた恐れがあるわけです。

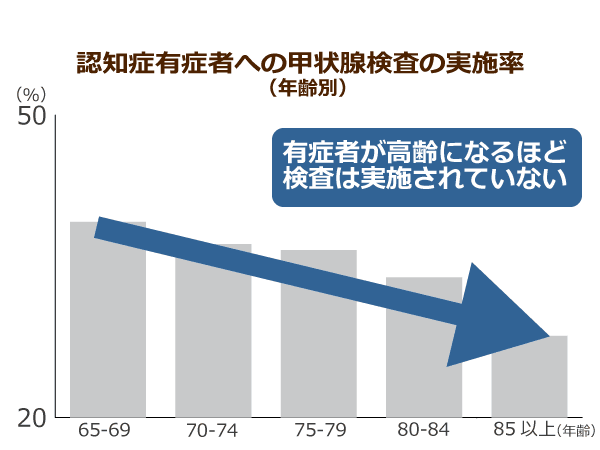

医療経済研究機構は、2015年4月~2016年3月にかけて、認知症と診断されて抗認知症薬を処方された65歳以上の高齢者、約26万2,000人を調査を実施しました。

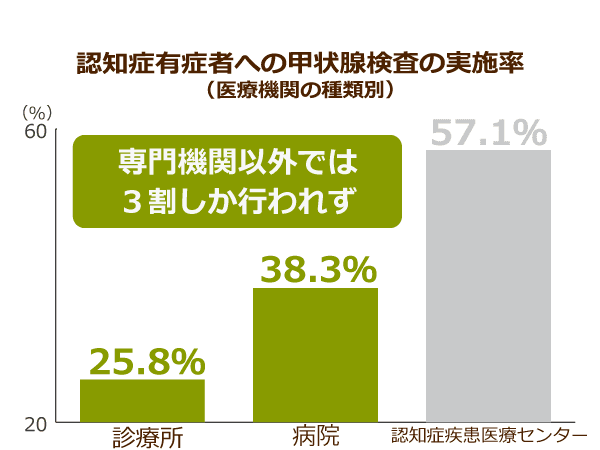

そのうち、処方の前に甲状腺機能に対する検査がどのくらい行われていたかを厚生労働省のデータベースで調べたところ、全体の32.6%にとどまっていたことがわかりました。

現状、完治が困難な認知症ですが、中には適切に対処することで症状が大きく改善する「治る認知症」と呼ばれているものもあり、甲状腺機能の低下もその1つです。認知症の有症者のうち7%が治療可能な認知症であるとの研究報告もあります。

認知症検査には甲状腺機能検査が不可欠

高齢者で甲状腺の機能が低下した場合、物忘れ、被害妄想、錯乱といった認知に類似した症状が出現します。

現れる症状からだけでは専門医でも判別できないことが少なくないため、認知症の症状を引き起こす原因の特定のためには、甲状腺機能検査は不可欠であるとも言えるわけです。

具体的な検査方法は、認知症の有症者に採血を行い、血液中の甲状腺刺激ホルモン(TSH)や遊離サイロキシン(FT4)を測定する、という内容になります。

甲状腺機能が低下している場合、徐脈(脈の数が減少すること)の症状が認められるのが通例です。

そのため、診療時に血圧だけでなく脈拍も測定することが大事だとも言われています。

しかしながら、脈拍の検査だけで「認知症の原因が甲状腺の機能低下である」とまで断言できないというのが専門医の一般的な見解となっており、やはり血液検査による全例測定が重要になるわけです。

今回の医療経済研究機構らの調査結果によると、甲状腺機能検査の実施割合は、認知症専門の施設である「認知症疾患医療センター」では約57%、診療所では26%となっており、多くの専門医が「できる限り検査を行うべき」と提言しています。

「治る認知症」の代表的な4例を解説

医師も誤診しやすい症例ゆえ事前検査が重要に

認知症というと「治らない」というイメージもありますが、実際には「治る認知症」もあります。

そもそも認知症とは現れる症状の総称であり、その原因となる疾患はさまざまです。

もしそれが治せる疾病であれば、認知症の症状も改善できることになります。

代表的な例をいくつか紹介しましょう。

- 慢性硬膜下血種

- 脳に血種が溜まるという疾患で、これが原因で物忘れや排せつ障害、歩行障害といった認知症の症状が出るようになります。何かに頭をぶつけることや転倒などが引き金になり、4週間ほどで症状が現れるのが一般的です。この場合、脳に溜まっている血種を取り除けば、認知症の症状が改善されます。

- 正常圧水頭症

- 脳室に水が溜まるという疾患です。これにより認知障害をはじめ、尿失禁や歩行障害などの認知症の症状が現れます。脳のCTを撮ることですぐに判別でき、脳室内に溜まった水を腹部などに導いた上で腹膜の静脈から吸収させる、あるいは静脈内に直接導き吸収させる、といった方法で治療されるのが通例です。

- 脳腫瘍

- 脳内に腫瘍ができることで、認知症の症状が出てくることもあります。腫瘍には良性のものと悪性のものとがあり、良性の場合は手術によって摘出することができますが、悪性だと手術による摘出が難しいことが多いです。そのため、良性の場合は外科的治療、悪性の場合は抗がん剤などの化学療法が行われ、治療・療法に効果があれば、認知症の症状も和らいでいきます。

- 甲状腺機能低下症

- 甲状腺から分泌されるホルモン量が十分にでなくなる、という疾患です。甲状腺機能が低下してホルモンの分泌量が減ると、先にも述べた通り認知症の症状が現れるようになりますが、低下してしまった甲状腺ホルモンを補充することで、認知症の症状を改善することができます。甲状腺機能低下症に対して抗認知症薬を使用しても、まったく効果は期待できません。

これらの疾患によって引き起こされる認知症の症状は、アルツハイマー病など完治の難しい病気に起因する場合と類似していることが多いです。それだけに、甲状腺機能検査のような、実施することによって原因疾患を特定できる検査は重要であると言えるでしょう。

治る認知症に対して間違って投薬が行われたら…

抗認知症薬には強い副作用のリスクがある

正しい治療を行えば治る認知症に対して、本来は不要である抗認知症薬を投与してしまうと、副作用を受ける危険があります。また治療すれば治る症状を長引かせ、心身状態を悪化させるリスクも大きくなるでしょう。

抗認知症薬には大きく分けて4種類あり、それぞれの主作用や副作用は以下の通りです。

- アリセプト

- アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症は、脳の神経伝達物質の1種である「アセチルコリン」の減少が原因の1つです。アリセプトは、アセチルコリンを分解する酵素の作用を抑制し、脳内におけるアセチルコリンの濃度を高める働きを持ちます。副作用として現れるのは、下痢や吐き気などの消化器症状、興奮しやすくなり心に落ち着きがなくなるなどの症状です。また、手足が震えるなどパーキンソン症状が現れることもあります。

- レミニール

- 脳内のアセチルコリンを分解する酵素の働きを抑制する作用に加え、アセチルコリンの感受性を高める作用や、意欲を高めるホルモンである「ドーパミン」の分泌を促進する作用があります。現れる副作用としては、消化器症状のほか、失禁などに代表される排尿障害や感情的になりやすくなる、といった症状が多いです。

- リバスタッチ・イクセロンパッチ

- 貼り薬タイプの抗認知症薬で、アセチルコリン分解酵素を抑える働きを持ちます。副作用としては、貼り薬なのでかぶれなどが起こることが多いです。

- メマリー

- 認知症を発症している人は、記憶や学習に影響を及ぼす神経伝達物質である「グルタミン酸」の量が多くなり、それが原因で神経細胞が正常に作用しなくなってきます。メマリーにはこのグルタミン酸を抑制する作用があり、さらに周辺症状も抑える効果を持ちますが、副作用として幻覚や幻聴、めまい、傾眠などの症状が現れる恐れがあるので、注意・見守りが必要です。

医療機関の診断力を向上させる取り組みが必要

現在使われている抗認知症薬は、認知症の進行を遅らせることはできるものの、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症を完治させることはできません。

各国の企業が認知症を治す治療薬の開発に取り組み、将来的には完成されるとは言われていますが、現状においては開発の失敗が相次ぎ、治療薬の研究・開発から撤退している企業も少なからずあります。

こうした状況を踏まえると、やはり早期発見、早期治療が望ましいとも言えるでしょう。

軽度認知障害(MCI)のうちに専門医に診てもらって対策をしていけば、本格的な発症を遅らせることや、回復が見込める場合もあります。

一方、甲状腺機能低下症などの「治せる認知症」については、医療機関による診断力を向上させ、誤った薬の処方がないように国を挙げて取り組みを進める必要があるでしょう。

今回は、甲状腺機能検査の不備問題を皮切りに、「治る認知症」について考えてきました。

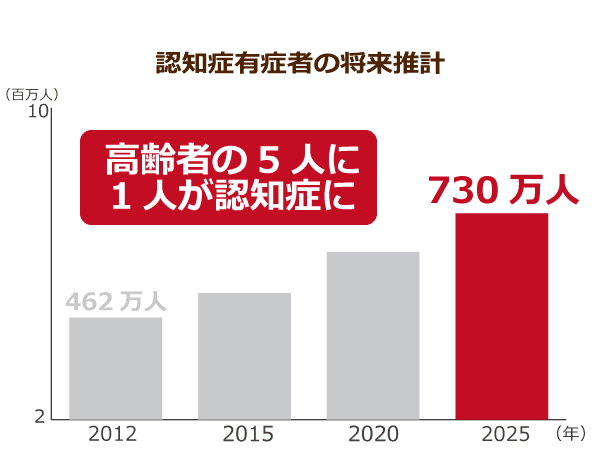

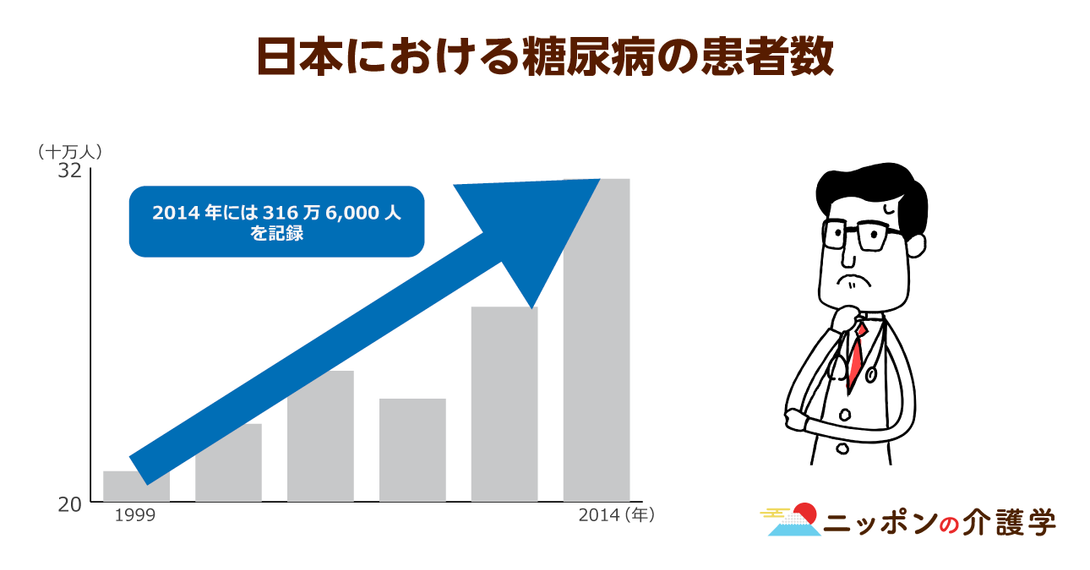

2025年には、日本では約700万人が認知症を発症するとの試算(平成29年版「高齢社会白書」より)もあり、医療機関には認知症を引き起こす疾患についてしっかりと判断し、正しい治療・投薬が望まれます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定