社会との繋がりをなくした高齢者は心身に悪影響が

孤立と閉じこもりには“負の相乗効果”があるとの研究結果が発表

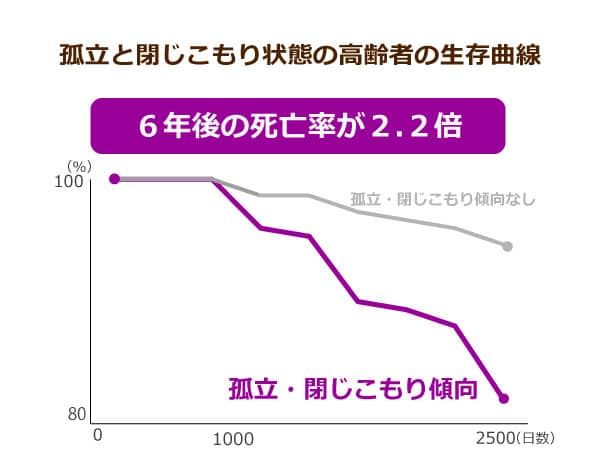

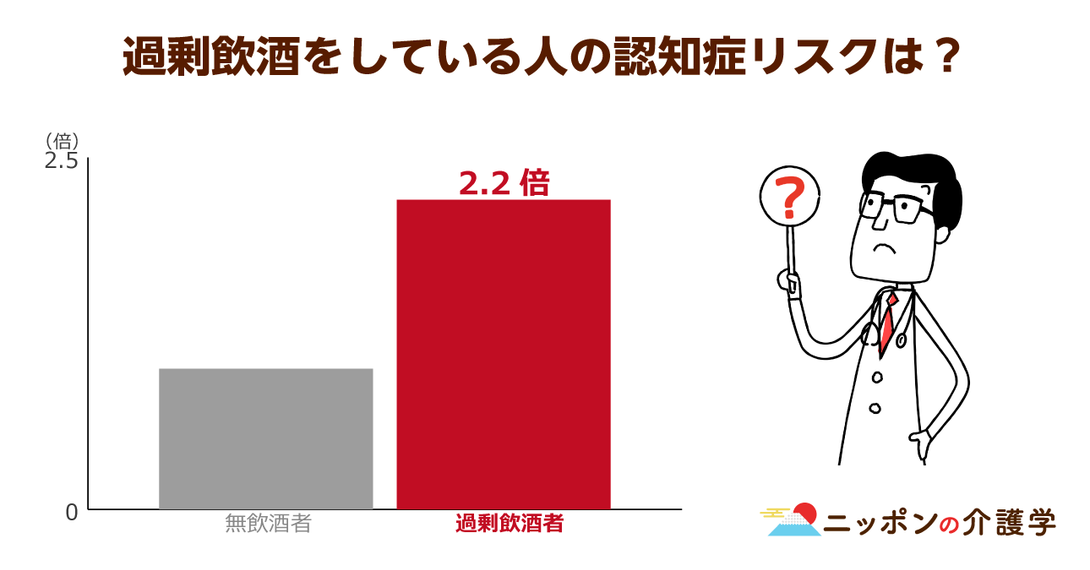

周囲との交流の機会が少なく、外出の頻度も高くない高齢者は、それらをよく行う高齢者に比べて、6年後の死亡リスクが2.2倍まで高まるという研究結果を、東京都健康長寿医療センター研究所チームが発表しました。

今までは、「社会的孤立状態」と呼ばれる人との触れ合いが少ない状態や、外出頻度が低い「閉じこもり」と言われる状態が、高齢者の健康に対する影響については、それぞれ別々に検討されて、調査されるのが一般的でした。

そのため、これらの状態が死亡リスクを高めるということは知られていましたが、この2つが重なったとき、どのような影響があるのかということについては不明のままとなっていました。

この研究により、社会的孤立状態と閉じこもりのどちらか一方だけが高齢者の健康的な生活を脅かす危険因子ではなく、2つが重なることでよりその影響が強くなり、リスクが高まるという“負の相乗効果”が存在し、そうした状態が大きな問題である、という事実が明らかになりました。

「社会的な孤立」と「閉じこもり」が重積する高齢者は7.6%

東京都健康長寿医療センター研究所チームは、2008年から2014年の間、首都圏近郊のベッドタウンである埼玉県和光市において、郵送調査で回答を得ることができた1,023人の健康な高齢者を対象にこの調査を行いました。

研究チームは、高齢者を「電話やメールを含めた同居家族以外の人とのコミュニケーションが週1回未満である」「買い物、散歩、通院などの外出する頻度が2~3日に1回以下である」という条件のもとに、両方に当てはまる人、片方だけ当てはまる人、両方当てはまらない人の4つのグループに分けて6年間追跡を行い、それぞれの死亡率を比較することで、それらの間に差が生まれるかどうかを調査しました。

その結果、全体の7.6%となる78人の両方に当てはまるグループの高齢者は、両方に当てはまらない人のグループに比べると2.2倍の死亡率となり、さらに片方だけ当てはまる人のグループよりも明らかに死亡率が高くなるということが判明しました。

研究チームは、孤立によるコミュニケーションやソーシャルサポートの欠乏と、閉じこもりによって引き起こされる身体や認知、精神的な不活動が相乗効果をもって健康に悪影響を及ぼしている可能性があり、高齢期の健康維持のためには、社会的、身体的の両面で活動的な生活を送り、こうした社会への繋がりをキープすることが重要であるとしています。

高齢者が孤立する理由は「親族しか頼れる人がない」

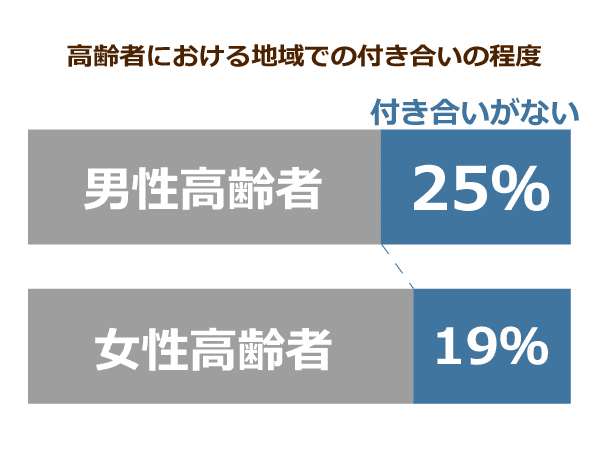

地域での付き合いのない高齢者は19%以上も

2017年に政府が作成した高齢社会白書によれば、60歳以上の高齢者で、地域の付き合いの頻度が少ない、あるいはまったく付き合いがないと答えた人は、男性が25.3%、女性が19.8%となっています。

つまり、男性ではおよそ4人に1人、女性ではおよそ5人に1人が、地域との交流をしていないということになります。

また、「看病や世話で頼りたいと思う相手は?」というアンケートでは、子どもを持つ一人暮らしの高齢者のうち、男性の41%、女性の58.2%が自分の子どもを挙げ、子どもを持たない一人暮らしの高齢者の場合、男性は「あてはまる人がいない」が35%、女性は「兄弟姉妹・親戚」の35.4%が最も多い回答となりました。

さらに、そうした状況で頼るべき人として「友人」を挙げた人は子どものいる男女でそれぞれ3.5%と4.4%、子どものいない男女ではそれぞれ6.8%と10.3%、「近所の人」という選択肢にいたっては子どものいる男女で1.6%と2.1%、子どものいない男女でそれぞれ3.4%と4.1%と、親族以外の人を答えた人は、かなり少ない割合となっています。

こうした集計からも、地域での交流が少なく、子どもをはじめとした親族しか頼れる人のいない高齢者が多く存在しているということが、日本における超高齢社会の現実として見えてきます。

深刻化する「男性高齢者の孤立」問題

こうした孤立の問題の中で、特に問題視されているのが、男性の高齢者の孤立状況です。

今までの多くの研究でも、家庭的な役割分担などの影響から多様な人間関係を形成しやすい女性より、定年まで仕事を中心とした生活を送ることの多い男性の方が孤立しやすいということが指摘されてきました。

また、国勢調査における独居高齢者の割合をみると、1980年には男性に比べて女性が3.5倍ほど多かったのに対して、2015年には女性のおよそ半分の割合まで男性の独居高齢者が増えていることがわかります。

そのため、こうした独居高齢者の男性が社会的に孤立するという問題は、これからさらに大きな社会問題になっていくと考えられているのです。

加えて、この社会的孤立に付随する問題として、孤立死が挙げられます。

事故や死因不明の死亡者の死因を明らかにする施設である東京都監察医務院が発表したデータによれば、2016年に東京都監察医務院が扱った1万2,780件のうち、一人暮らしの死者は6,109人で、うち4,136人が男性だったといいます。

つまり、こうした孤立死の7割弱が男性であるということです。こうしたことからも、男性の高齢者の孤立が現在、深刻な状況にあると言えるでしょう。

高齢者の孤立を防ぐ新たな取り組みがスタート

「地域多世代共助システム」が救いの一手に

現在、こうした高齢者の孤立を防ぎ、社会への繋がりを保たせる方法として、「地域多世代共助システム」というものが提唱されています。

これは、その地域の人がお互いに助け合い、支え合うという理念のもと、高齢者だけではなく、さまざまな世代が協力してサポートを行うシステムをつくるというものです。

具体的なものとしては、多世代挨拶運動とも呼ばれる、日常的な声かけをはじめとした緩やかなサポートネットワークの形成のほか、子育て支援と高齢者の生活支援のニーズを満たすWebマッチングシステムの開発、コミュニティスクールなど、世代にかかわらず参加できる催しなどの開催、さらには多様な背景を持つ子どもへの居場所支援などです。

子どもや高齢者などサポートを必要とする人々に対して、地域全体でケアを行いながら、現状ある多く問題を解決していくシステムとされています。

高齢者の孤立だけでなく、子育て支援や貧困など、地域における多くの問題を多世代で協力することで解消しようというこのシステムは、高齢者サイドだけでなく、現役世代にとっても利益をもたらすものであると目されており、今後、その取り組みや「緩やかなつながり」という考え方が、多くの自治体に浸透していくことが望まれています。

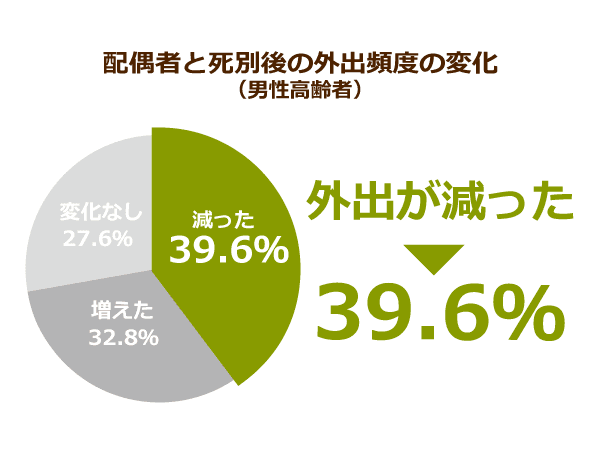

配偶者との死別後、外出頻度で大きな男女差が

2015年の国勢調査によれば、現在60歳以上の独身者数は1,000万人以上とされていますが、その多くは家族との離別や死別がきっかけとなっています。そして、こうした家族との離別や死別が、高齢者の孤立の大きな原因のひとつであるとされているのです。

第一生命経済研究所の調査によれば、配偶者の死後、女性の約半数は外出時間が増えたとされていますが、男性の場合は、逆に外出時間が減る人が一番多かったという結果が出ています。

また、家族や友人との関わりについても、こうした死別を迎えた後で、女性では付き合いが増加するとした人が58.4%と過半数を超えましたが、男性は31.4%が増加したとするものの、27%が減ったと答えており、一人になったのちに孤立を深めるケースも多いことが判明しています。

上のデータ通り、特に男性に顕著な傾向ですが、家族以外との繋がりをほとんど持っていない人の場合は、定年で仕事の繋がりがなくなった後、死別によって社会とのつながりを失ってしまい、「孤立化」してしまう場合が多いと言えるでしょう。

ほとんどの人は、結婚して家族を持てばこうした孤立の危険はないものと考えてしまいがちですが、決してそうではないのです。

今後の高齢化社会の課題を解消するためには、地域多世代共助システムのような、セーフティーネットとしての地域における多世代の交流が必要不可欠だと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定