超高齢化で増え続ける高齢者の心不全

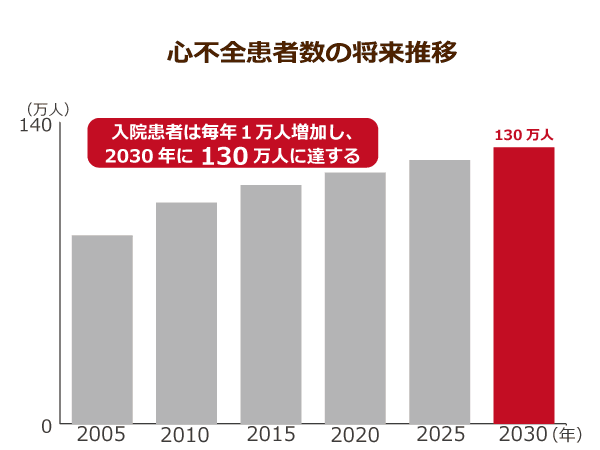

心不全は2012年から毎年1万人ペースで増加していることが判明

国立循環器センターは日本循環器学会と共同で行った「循環器疾患診療実態調査」の結果、2016年に心不全で入院した国内の患者数が26万157人であったことを発表しました。

2012年には約21万人であった患者数は、毎年1万人のペースで増加しているということになります。

過去のデータを含めて抽出した70万件以上の診療録情報を解析した結果、11万人弱の心不全患者が見つかり、そのうち男性が53%で平均年齢が75歳、女性が47%で平均年齢が81歳であることがわかりました。

双方ともに高齢の患者が多いですが、ときに女性は高齢の心不全患者が多いということがわかります。

朝日新聞の記事によれば、高齢化の影響を差し引いても心不全での入院はわずかに増えており、専門家によると、急性心筋梗塞の治療態勢が進歩したことで、命は救われたものの、救命後に心臓に後遺症を抱える人が増加したこと、高血圧の人が増えたため、40代などの比較的若い人が心筋梗塞になる例が増えていることが、こうした増加の原因だということです。

とはいえ、やはりこうした心不全の最も大きな原因は高齢化によるものであるということは確かでしょう。

心不全パンデミックで患者数は120万人に

現在、こうした心不全にかかった患者の数は全国で120万人ほどおり、2030年には130万人まで増加するという統計も出ています。

これは、現在100万人ほどいると言われるがん患者と比べても、かなり多い数字であることがわかります。

この理由は、上で述べた通り高齢化が進んでいることが大きな要因です。

急性心不全患者の平均年齢は71歳から75歳、慢性心不全患者の平均年齢は70歳と高齢者に特に多いのが心不全の特徴でもあります。

また、慢性心不全にかかる可能性は、50代で1%であるのに比べて、80代になると10%まで上昇することが知られています。

高齢者の心不全は、心臓移植などの根本的な治療が行えなくなるために、根治することがないという点も、こうした状況に拍車をかけています。

日本では、65歳以上の高齢者の割合が9.1%だった1980年における、心不全の新規で発症した患者数が10万人未満であったのに対し、高齢者の割合が23%となった2010年には、新規発症心不全の患者数は30万人弱になるなど、心不全の発症数は高齢化社会の進行とともに急速に増えています。

これからも高齢化が進んでいく日本や先進国では、今後もしばらくはこうした心不全の患者数の増加が続くという予想がなされており、こうした危機的状況を感染症の爆発的な流行に見立てて「心不全パンデミック」と呼ばれています。

心不全激増には「発見」と「完治」を阻む深刻な理由が…

自覚症状がない「隠れ心不全」は6~7割にも

心不全の増加の背景には、「隠れ心不全」と呼ばれるものが影響しているとも言われています。

心不全と言われたとき、一般的には死にかかわる大きな病であるというイメージを持つ方が多いでしょう。

しかし、本来的には、心不全とは心臓のポンプ機能が通常よりも弱った状態を指す言葉です。

こうした心不全にはいきなり心肺機能が低下してしまう急性心不全と、ゆっくりと進行する慢性心不全があり、このうち高齢者は加齢を原因とした慢性心不全になる場合が多いと言われています。

高齢者では10人に1人が心不全をきたします。

心不全にはがんと同じく、進行度によってAからDまでの4段階のステージに分けられますが、このうちAとBにあたる初期段階では、6~7割と比較的多くの人に自覚症状がなく、そのままじわじわと症状が進行してしまうことも多いのです。

そのため、症状が現れたときには、かなり重篤化してしまっているという場合も。

こうした状況へ理解を深め、注意を喚起するため、日本心不全学会では無症状の心不全に「隠れ心不全」と名付け、2010年に行われた日本心不全学会の市民公開講座で発表しました。

初期症状がない段階から、心不全の原因となり得る生活習慣病の改善に取り組みが重要だと言えます。

心不全のリスクがんよりも高い

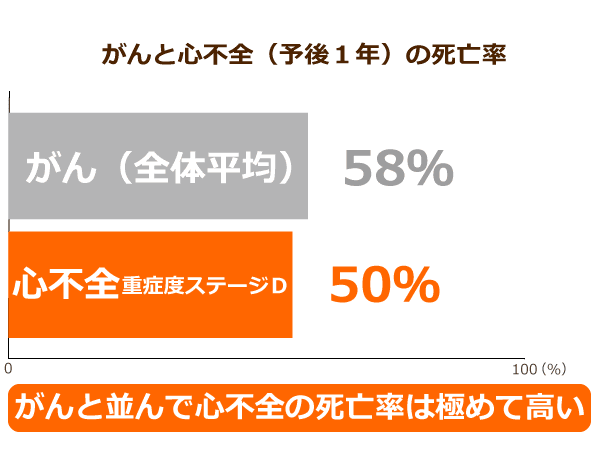

心不全という病気の特徴として、死亡率が高く、完治がとても難しいことが挙げられます。

部位によってかなりの差はあるものの、一般的ながん全体の10年生存率は約58%であると言われていますが、心不全の場合、一番重篤であるステージDにおいては1年の死亡率が50~60%となっており、AからBという比較的軽度のものであって5~10%が1年以内に死亡すると言われており、予後にかんしてはがんと同等か、あるいはそれ以上に悪いと考えることができます。

また、日本では毎年約37万人ががんで、約20万人が心疾患で亡くなっており、数の上では一見がんの方が多く見えるのは確かです。

しかし、症状を個別に見た場合、心不全で亡くなる方の数は7万人となっており、これはがんで一番死亡数の多い肺がんとほぼ同数で、心不全は肺がんと並んで死因の中でも最も多いものの1つであると言えます。

特に、高齢者における心不全は、心筋梗塞や高血圧など、さまざまな疾患を原因として発症するものであり、上記の通り、心臓移植などの根治する手段が取れないことから、完治は難しい場合がほとんどとなっています。

このような恐ろしい特徴を持った病が、高齢化が進む日本の中で、今後ますます進んでいくとみられているのです。

進む予防法と治療で、心不全は不治の病ではない

運動を毎日続ければ心不全のリスクは46%低下する

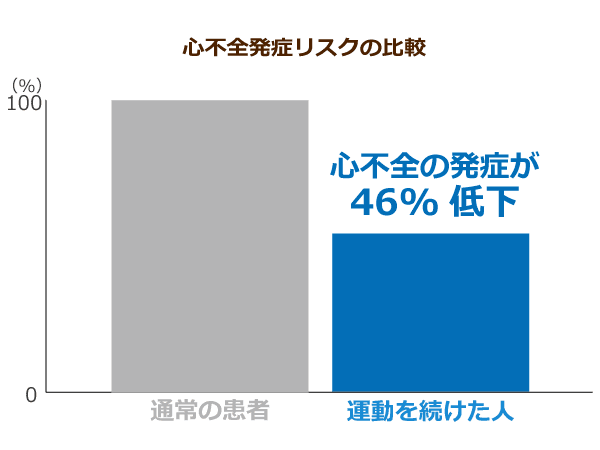

心不全の予防法として、効果があるとされているのは運動です。

スウェーデンのウプサラ大学の研究チームによる調査で、心不全の既往歴を持たない20~90台の男女約4万人を対象に、運動習慣とその時間、余暇の過ごし方について聞き取りを行ったところ、余暇に運動をする習慣のある人は、心不全の発症リスクが少ないことが明らかとなりました。

中でも、ウォーキングなどの中強度の運動を1時間、もしくは水泳やジョギングなど強度が高めの運動を30分ほど毎日続ける人たちは特にリスクが低くなっており、通常に比べて心不全の発症が46%低下していたそうです。

研究者によれば、手軽に取り組める運動であっても十分な効果が得られるので、毎日運動を続けることが重要だとしています。

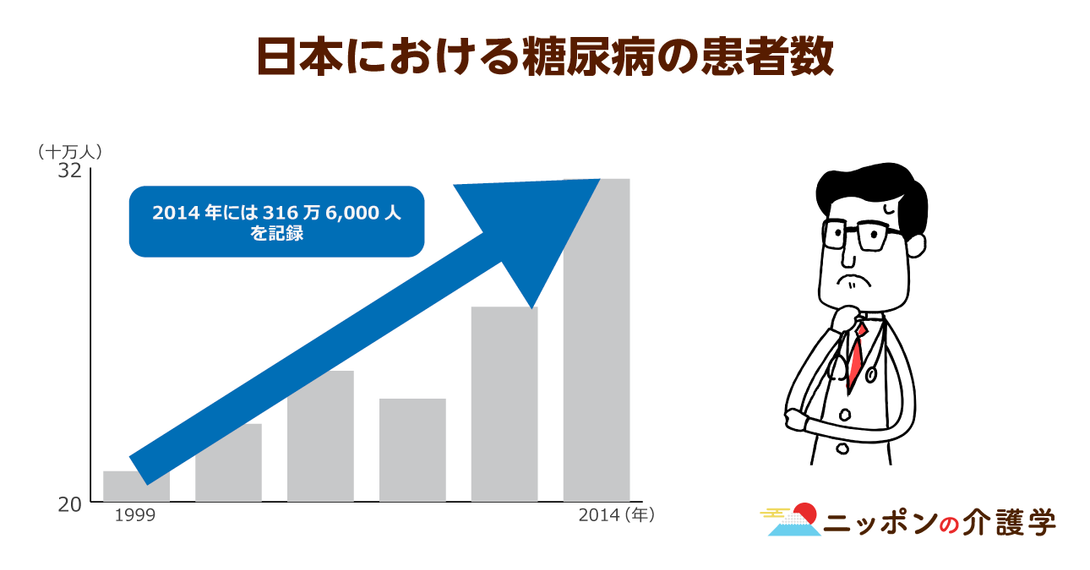

また、この研究では高齢者の方、男性の方、肥満やメタボリックシンドロームの方、あるいは高血圧や高コレステロール、糖尿病などの生活習慣病を抱える方などは、逆に心不全のリスクが高くなるという結果が出ました。

運動によって血圧や血糖値、コレステロール値などを下げることが、心不全のリスクを低下させることは広く知られており、米国の心臓学会では、週3~4回、40分の運動を適度な強度で行うことを推奨しています。

将来的には、iPS細胞で心不全は治療可能に

先述べた通り、現状では移植などを除けば、心不全は事実上の不治の病です。しかし、この病気に対する医学的なアプローチも日々進化しています。

大阪大では、iPS細胞からシート状の心筋を作り出し、それを重症心不全患者の心臓に移植するという臨床研究を計画しており、今年の5月には厚労省がこの計画の実施を了承しました。

世界初となるiPS細胞を使った臨床研究は、心臓の血管が詰まって心筋が壊死してしまう虚血性心筋症というタイプの心不全の患者を対象としたもので、今まで同じ大阪大学が研究していた患者自身の太ももから筋肉の細胞を採取して心臓に移植する手術に比べ、重症患者でも回復する見込みがあるとされています。

将来的には、こうした新しい治療法が確立され、現在では根治が難しい心不全に対しても、完治が目指せるようになる日が訪れるかもしれません。

とはいえ、少なくとも現状でそれに賭けるのは難しいのが事実ですので、上記の運動や生活習慣の改善などによって予防に努め、心不全自体にならないようにすることが、これから訪れる心不全パンデミックの時代で、健康寿命を延ばして死亡リスクを下げるのに有効な手段であると言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定