認知症の高齢者に対する身体拘束の経験について調査

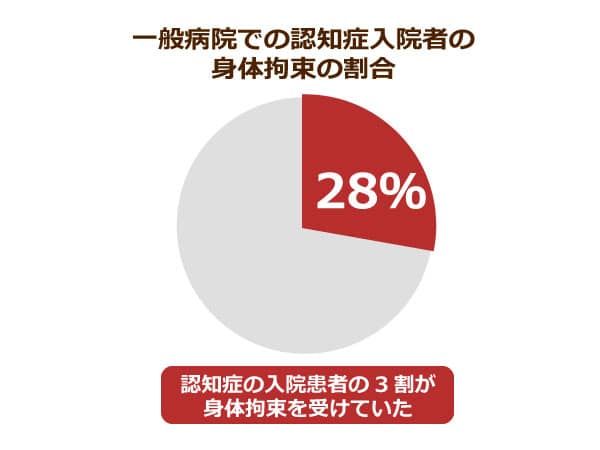

入院時、約3割が身体拘束を経験していた

認知症の高齢者が病気やけがにより病院に入院した場合、全体の約3割が身体拘束を受けているとの調査結果を、国立がん研究センターと東京医学総合研究所の研究チームが先日公表しました。

調査は全国の100床以上を有する病院3,466施設に対して調査書を送付し、有効回答のあった937施設を対象に実施されました。

一般病院における実態を把握するため、病気・怪我の治療を行う急性期病院と、リハビリを専門とする回復期病院に対してのみ調査を行い、精神科病院は除外されています。

収集されたデータによると、認知症もしくはその疑いのある入院患者2万3,539人のうち6,579人、約28%が拘束帯もしくは紐を使った身体拘束を受けていたとされています。

具体的な拘束方法(複数回答)としては、「車いすに拘束帯を使って固定する」や「点滴のチューブを抜かないように、物をつかみにくいミトン型の手袋をつける」「徘徊防止のため胴・手足を縛る」などです。

現在、精神科病院を除く一般病院への身体拘束の可否・範囲を定めた法律はなく、医療現場の判断に任されています(介護施設では介護保険制度導入以降は原則禁止)。今回の調査は、法律がカバーしていない一般病院における身体拘束の実態を明らかにしました。

身体拘束で要介護度が悪化する可能性も

長時間同じ姿勢を取らされたり、狭い空間に閉じ込められたり。入院患者へのそうした身体拘束では、肉体的・精神的な苦痛につながりかねません。

しかも拘束を受けるのは認知症の有症者ですから、なぜ自分がこんなことをされているのか、理解できないことも。理由を理解できない分、不安や恐怖感はいっそう強いものになるでしょう。

ほかにも、食欲の低下、脱水症状や褥瘡(床ずれ)の危険性が高まること、足腰の関節が悪化する、筋力が低下するなど、身体拘束による悪影響は数多く指摘されています。

また行動範囲が限定されて身体の活動量が減るため、心肺機能や感染症に対する抵抗力が低下しやすいことも指摘されています。

感染症への抵抗力が減少すると風邪から肺炎になるリスクが高まるほか、褥瘡が悪化したり、尿道から感染症を起こしやすくなったりするなど、体の衰弱が早まって要介護度が悪化する恐れもあります。

さらに精神面での悪影響をもたらすことも多く、最初のうちは身体拘束に抵抗していた人も拘束が続くにつれてやがて諦め、意欲的に生きようとする気持ちを失いやすくなるのです。

それでも身体拘束が行われている理由とは

主な原因は周辺症状による介護負担

認知症が進行すると、介護者・家族から問題行動とみなされるような妄想、暴力、暴言、徘徊、不潔行為(弄便)などの症状が出てくる場合があります。

これらは認知症における「BPSD(行動・心理症状)」と呼ばれ、記憶障害や見当識障害(時間・場所が認識できなくなる)などの「中核症状」に、生活環境や介護者との関係性など各人の置かれている状況が影響して出現する症状です。

認知症の初期症状の頃であれば、現れる症状は記憶障害のみが多く介護もしやすいですが、BPSDが出るようになると介護負担は一気に増えることになります。

ただし、認知症のうち「前頭側頭葉型認知症」の場合、初期段階から周辺症状が現れるので注意が必要です。

もの忘れなどの記憶障害はほとんどありませんが、その一方で「怒りやすくなる」「他人に対する思いやりの気持ちをもてなくなる」「善悪の判断をつけられなくなる」など、前頭側頭葉型認知症特有の症状が現れるようになります。

人によっては万引きや痴漢といった反社会的行動をためらいなく行うこともあるので、介護者だけでは対応できなくなってしまうのです。

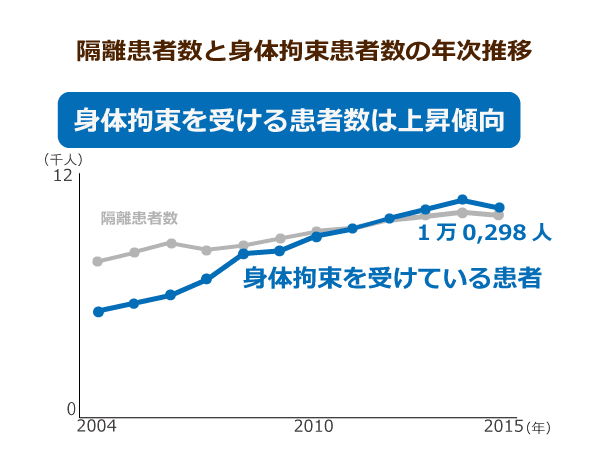

認知症患者が病院で身体拘束されるケースは10年で2倍に

高齢化の進展とともに認知症の有症者数が増えている現在、病院で身体拘束が行われるケースは年々増えているのが現状です。

特定非営利法人メンタルケア協議会が行った調査によると、身体拘束が行われた患者数は、2004年から2015年にかけて約2倍に増加しました。

法律により身体拘束は原則として禁止されていますが、一定の要件を満たせば実施しても法に抵触しないとされています。

大きく分けて、切迫性(自殺・自傷行為などが切迫していること)、代替性(身体拘束以外に、適切な介護方法がないこと)」、一時性(身体拘束が一時的なものであること)の3つの要件があります。

これらを満たす場合は、「やむを得ない事態」であるとして身体拘束が認められているのです。認知症の有症者には精神的な錯乱や暴言の周辺症状が出現する人がいます。身体拘束は、そのような症状が出ている人の生命・安全を確保することが目的です。

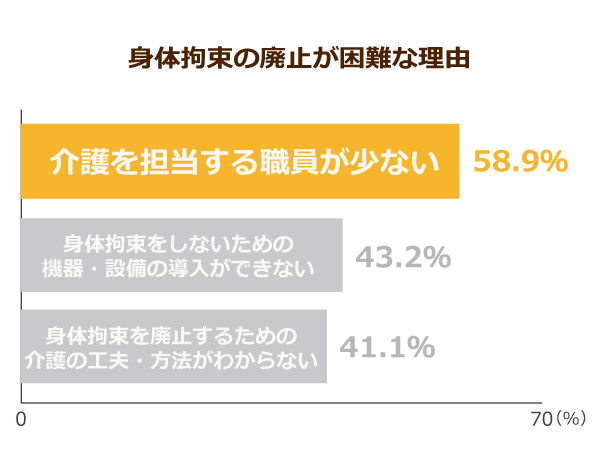

現在、医療現場では看護師など入院患者を支える人材が不足しているうえ、患者の家族から安全管理を徹底するよう求められていることから、「限られた人員で事故を防止すること」が重視される傾向にあります。

その結果、身体拘束以外の対策を十分に検討しないまま、拘束を実施する病院も増えているのです。

認知症者を身体拘束しなくても良い方法は?

介護施設での身体拘束の理由は「人手不足」が大きい

2018年度の介護報酬改定では、身体拘束の厳罰化が改めて盛り込まれました。

身体拘束は、介護現場の中でもひとつの深刻な問題となっています。

介護施設でも原則として身体拘束は禁止されていますが、実際にはやむを得ず身体拘束が行われるケースは多く存在しています。

介護施設で身体拘束が行われる背景にあるのが、認知症発症者数の増加と介護人材の不足です。

内閣府の「平成28年版高齢社会白書」では、2025年には認知症の発症者数が700万人近くとなり、高齢者の5人に1人が認知症者になると推計されています。認知症の高齢者が年々増えていく一方で、介護人材の不足は年々深刻化しています。

経済産業省の試算によれば、2015年時点における介護人材の不足は約4万人に上り、2025年には43万人にまで拡大するとされています。

また、介護人材不足の事業所は全体の8割に上っているとのデータもあり、認知症の有症者が増え続ける中、医療・介護の現場が人手不足で対応しきれていない実情が、「身体拘束」という事態をもたらしていると言えます。

現在、介護業界では人手不足対策として外国人労働者の受け入れを進めようとしていますが、具体的に進んでいる事業者は約2割に過ぎないというのが現状です。

介護ロボットの導入で認知症者の安全を確保

身体拘束を減らすために行われていることのひとつが、介護ロボットの導入です。特にセンサーを搭載した見守りロボットは、非接触・無拘束で認知症有症者の安全を確保できるとして注目を集めています。

しかしその一方で、厚生労働省はこうしたセンサーを使った見守りシステムも、認知症有症者に対する「監視・抑制機器」となりかねないと指摘しています。

センサーの感知に従って「動かないように」「寝ていてください」と指示する「スピーチロック」は、擬似的な身体拘束につながるからです。

厚労省は、身体拘束を生まない見守りロボットの使用法として、「画像や履歴から徘徊などの行動の原因・背景を分析すること」「どんな生活をしたいのかという本人の思いをくみ取り、ケアプランに反映すること」「介護職員同士で情報を共有して、チームで対応すること」「モニタリングを定期的に行い、見守りロボットの必要性について見直しを行う」などを挙げています。

今回は認知症の有症者に対する身体拘束の問題について考えてきました。身体拘束をなくすことは、介護における問題をなくすことにもつながります。人手不足の補充は困難ですが、介護ロボットについては、身体拘束廃止を目的に導入している施設も増えてきました。

従来の徘徊感知機器にせよ、ロボット技術を活用した最先端の見守りロボットにせよ、大切なのは「それらをいかに使いこなすか」という点にあると言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定