おむつを履かないことが自立支援に?

全国の介護施設で「オムツゼロ」介護が広がる!導入施設では実績も

現在、全国の介護施設で、排泄時におむつを使用しない「オムツゼロ」の介護が広がっています。

おむつを使わないことにより、入居者が自らの尊厳を保つことができ、さらに「トイレまで自力で行く」という日々の目標にもつながることから近年、介護現場で積極的に実施されるようになってきました。

例えば愛知県にある特別養護老人ホームでは、2009年から排便をトイレで行う「オムツゼロ」の取り組みを開始しています。

それまでは当時約100人いた入居者の約4割がおむつを使用していましたが、現在では120人の入居者のうち、トイレで排便ができないのは5人のみとなっています。

認知症や寝たきりの人にも、職員が定期的に尿意・便意の有無を尋ねる声掛けを積極的に実施。必要に応じてトイレまで介助・誘導を行い、ベッドのうえでの排尿・排便を避けるようにしているのです。

多忙の介護現場で「オムツゼロ」を導入するのには、まだまだ人材不足などの課題があるとのことです。それでも同施設では現在、入居者の排泄時間・タイミングに関する情報を職員間で共有するなど、「オムツゼロ」を実現する体制がしっかりと整えています。

132の介護施設が「オムツゼロ」を達成

「オムツゼロ」は、国際医療大学大学院の竹内孝仁教授によって提唱された考え方です。

竹内教授は、寝たきりの予防、そして介護現場で多くみられる尿もれや便失禁、おむつかぶれなどを防止することを目的に、これまで合計約2,500の介護施設で講習会を開いてきました。

そして現在のところ、そのうち132の施設で「オムツゼロ」が既に達成されています。

「オムツゼロ」を成功させるうえで大事だと言われているのが、1日あたり1.5リットルの水分補給と歩行練習です。特に高齢女性は便秘が起こりやすいですが、水分補給と日常的な歩行練習によって腸が活発化し、便が出やすくなります。

また、それまでおむつを使っていた人の場合、いきなりおむつの使用を禁止するのではなく、まずは「トイレで排便できる」ようになり、その次に「トイレで排尿できる」ようになるなど、段階的な目標を設定し、無理なく「オムツゼロ」を目指すことが大事です。

全国老人福祉施設協議会が実施した尿失禁の頻度に関する調査によると、介護施設入居者の約6割がほぼ毎日失禁があると回答しています。

現在、介護・医療関係者の間で、高齢者へのおむつの使用法について学ぶ研修への参加者が増えています。

例えば京都の「はいせつ総合研究所」が実施している「おむつフィッター」研修(おむつに頼らない介護方法を学ぶ内容)には、受講希望者が殺到し、数ヵ月待ちの状態だと言います。

介護する側・される側、両方から考える排泄ケア

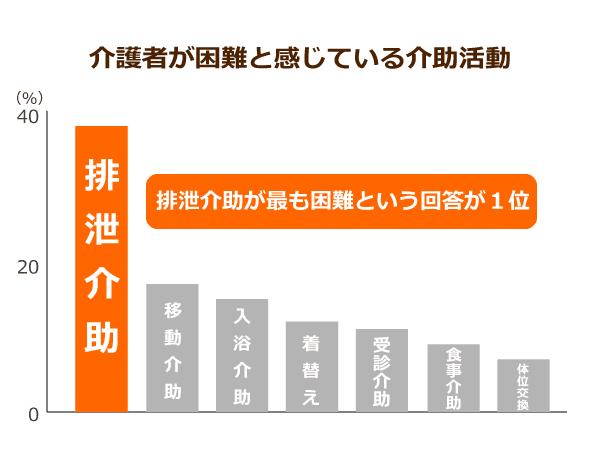

介護職員へのアンケートでは「最も困難な介助」は排泄ケア

排泄ケアは、介助を行う家族や施設職員とって大きな負担となっています。

社団法人「全国国民健康保険診療施設協議会」が行った調査(全国の家族介護者1,130を対象)によれば、困難と感じている介助活動として最も多かった回答が「排泄介助」(全回答の3割以上)となっています。

排泄(尿、便)の介助は1日に5~10回ほど必要となるため、介護者にとっては大きな負担になります。

介護者としては、おむつに頼りすぎることで起こる排尿・排便機能の衰弱を防ぐべく、できるだけトイレで排泄させてあげたいと望んでいる人も少なくありません。

実際、家族介護者に対するアンケートでは、全体の82.7%が「トイレやポータブルトイレで排泄させたい」と回答しています。

しかし、実際にはトイレまでの介助が大変などの理由でおむつを使用せざるを得ない状況にあり、調査対象者の86.4%が「トイレでのおむつ交換が負担」と答えています。おむつ交換を負担に感じている介護者が9割近くに上っているのです。

要介護者ができるだけ自分の力でトイレまで移動し、おむつに頼らないできちんと排泄できるようになれば、介護者の排泄ケアにおける負担は大きく減ります。

介護施設で「オムツゼロ」を目指して高齢者の自立支援を促すことは、介護者である職員の負担軽減にもつながるのです。

高齢者の排泄支援はデリケートな問題

高齢者にとっておむつの使用は、精神的にも悪影響を与えます。「おむつをしている」という羞恥心から自信を失ってしまい、食欲や意欲の低下を招くことも少なくありません。

排泄は、排泄時の臭いや音など、人間にとって最もプライバシーが大事にされるべき行為です。

できるだけ他人の目に触れたくないと思うのは、人として当然のことだと言えます。

高齢者の自立しようとする心や本人の尊厳のためにも、排泄ケアをいかにして行うかは大切な問題です。

おむつを使うようになった要介護者は、トイレまで移動し排泄する際に使っていた筋力・体力を使わなくなるため、身体機能・残存能力が低下していきます。

また、介護おむつに対してネガティブな印象を持っている要介護者だと、おむつを付けていることを恥じるあまり、自分の居室に引きこもりがちになってしまう人もいます。

ほかにも、おむつを付けていることで日常生活時の姿勢も崩れやすくなり、嚥下障害(飲食物をうまく飲み込めなくなる障害)などを招く恐れもあります。

高齢者・要介護者への排泄支援はデリケートな問題であり、慎重な対応が必要です。

介護の悩み、排泄ケアを解決するには?

排泄トラブルの予防には「舌」トレーニング

おむつを使わないようにするには、高齢者本人が、尿もれや便失禁などの排泄トラブルを起こさないようにすることも大事です。

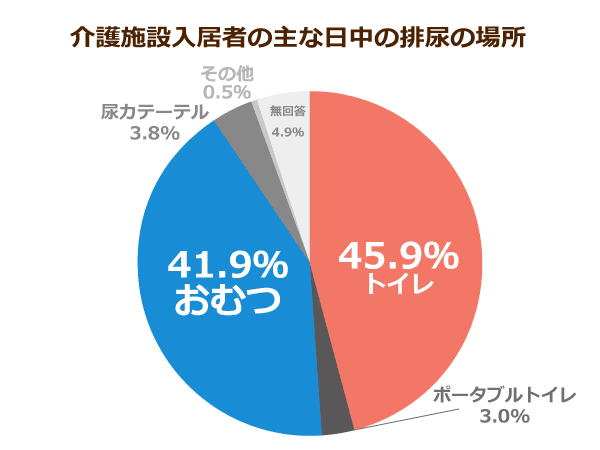

しかし、全国老人福祉施設協議会の調査によれば、介護施設入居者の41%が、おむつで排尿を行っています。

さらに尿意については、「尿意がまったくない」が 41.2%と最も多く、「尿意があいまい」(29.6%)を合わせると、約7割が尿意の感じ方に問題を抱えていることがわかります。

ただ、加齢とともに生じる排尿トラブルなどは、ちょっとした時間を活用してできる予防法への取り組みで改善することがあります。トレーニングポイントになるのは、骨盤底筋群とつらなる内臓を守っている体幹全体と、体幹とつながっている「舌」の筋肉です。

特に舌の衰えは全身の筋力低下と関係していると言われ、舌の運動(「歯磨きを終えた後に、口を開けて舌を前に出し、上下左右に動かす」「舌を口の中で回し、口・頬の内側を舌で舐める」といった運動)などを日ごろから行うことが、排泄トラブルの防止につながると言われています。

また、舌は本来、舌の表面が口内の上側(上の前歯の付け根)にくっついているのがあるべき状態です。舌は衰えると口内で舌先が下がってくるため、もし下がっていたら、正しい位置に戻しましょう。

「オムツゼロ」支援の介護事業者は高報酬に!

脱おむつに対しては国も注目しており、厚生労働省は「オムツゼロ」を自立支援策の一環として位置づけています。

入居者がおむつをしないで生活できよう支援している施設事業者に対し、介護報酬を手厚くする仕組みを導入しています(2018年4月の介護報酬改定より)。

例えば、おむつを使っている入居者に「ポータブルトイレを使って排泄できるようになる」との目標を立ててもらいます。施設側がその目標達成のための支援計画を作成し、実施した場合、報酬が加算されるのです。

なお対象となるのは、医師がおむつを外せるようになると判断した入居者で、施設側が勝手に対象者を決めることはできません。

今や「オムツゼロ」は、高齢者の自立支援になるばかりでなく、事業者にも報酬アップという形でメリットが得られる取り組みになっているのです。

ただ、一方では介護施設ではおむつの存在が介護職員の負担を軽くしている側面というもあります。

マンパワーが足りない介護現場で、おむつなしの介護を早急に進めるためには”人手不足の解消”という課題があるのが現状で、実際すべての介護施設に「オムツゼロ」を導入していくにはこうした課題をクリアしていく努力が必要とされています。

今回は、「オムツゼロ」の取り組みについて取り上げました。脱おむつは被介護者側、介護者側双方に利点がありますが、介護施設では人手不足からおむつ使用がやむを得ない状況もあり、おむつを巡る議論は今後も続きそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 16件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定