厚生労働省、新加算の方針を明らかに

新加算は業界10年以上の介護福祉士も対象

厚生労働省は、来年10月に創設される介護職員を対象とした新加算について、「勤続10年」の介護福祉士だけではなく「業界10年」の介護福祉士も事業所の判断で対象に含めるとの方針を固めました。

新たな加算によって事業所が得た増収分については、勤続10年以上である介護福祉士の給与に割り当てることを基本としつつも、「経験・技能を持つ介護職員」に対しても同等に配分できるようにする、というのが厚生労働省の結論。

そのため、複数の事業所・法人に勤めてきたベテラン介護福祉士に対しても、事業所側が認めれば、恩恵を受けられるようにする仕組みを構想しています。

同省は新加算のアウトラインを既に固めており、現行の処遇改善加算と同じく、サービスごとの加算率で財源を分配する仕組みを計画。

さらに、施策の効果を向上させるため、増収分の配分は「経験・技能を持つ介護職員」を優先し、新人や他職種への配分は一部にとどめてもらうという規制・ルールを決めることも考えています。

最終案は、今月中に提案される予定です。

新加算を行うために必要な費用は約2,000億円。来年増税が決まっている消費税を財源とする1,000億円、40歳以上の国民全員が支払う介護保険料と介護サービス利用時の高齢者が支払う自己負担分から1,000億円でまかなわれます。

新加算設立の背景にあるのは介護福祉士の減少

新加算の創設が決められた大きな要因のひとつが「介護福祉士の従事者数の減少」です。

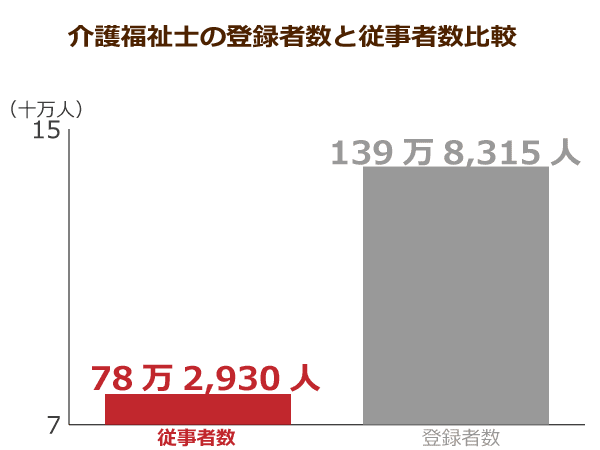

厚生労働省のデータによれば、介護福祉士試験に合格し登録している人の数は139万8,315人なのに対し、実際に介護福祉士として現場で働いている人は78万2,930人。

登録者の6割ほどしか介護職員として働いていないのです。

それに加えて、受験者数自体も減少しています。厚生労働省の資料によれば、今年行われた介護福祉士試験の受験者数は9万2,654人。前年度から受験資格が変わったことが影響しているとはいえ、全盛期の6割程度まで減少しています。

厚生労働省としては、今回の新加算によってキャリアを重ねた人材を優遇することで、介護福祉士(介護職員)として働くことの将来像を描きやすくし、介護の仕事に関心を持つ人を増やして離職者を減らしたいと考えています。

新加算が検討され始めた当初、対象として想定されていたのは「勤続10年」以上の介護福祉士のみでした。

しかし、介護福祉士の平均勤続年数は6年ほどで、対象者が少ないということで「業界10年」と条件を緩和することで、給与アップの恩恵を受けられる対象を拡大させ、人材確保に向けた効果をより高めようとしたのです。

ケアマネージャーは今回の新加算を取得できず

処遇改善加算は介護職員の待遇改善が目的

今回の新加算について、ひとつの問題があります。今回の新加算はベテランの介護福祉士、介護職員に重きを置いたものなので、介護の専門家である「ケアマネージャー」は新加算を取得できないというものです。

厚生労働省は新加算を受けるための算定要件として、「既存の処遇改善加算を取得していること」を組み込む方針であることを明らかにしています。

しかし既存の処遇改善加算は「介護職員」の待遇改善のみを目的としており、直接介護を行わないケアマネージャーはそもそも対象外。

新加算は、イメージとして新規の処遇改善加算という枠組みとなっており、ケアマネージャーのいる居宅介護支援事業所の増収にはつながらない形となります。

新加算のために用意される2,000億円は、「経験・技能を持つ介護職員」が働いている介護施設や訪問介護事業所が対象。

増収となった事業者は、その増えた分を、主にベテランの介護職員(介護福祉士)の給与アップにつながる形で配分していきます。

ケアマネ・居宅介護支援事業所は、いわば蚊帳の外に置かれた状態とも言えるでしょう。

介護福祉士とケアマネージャーの賃金が逆転する可能性もある

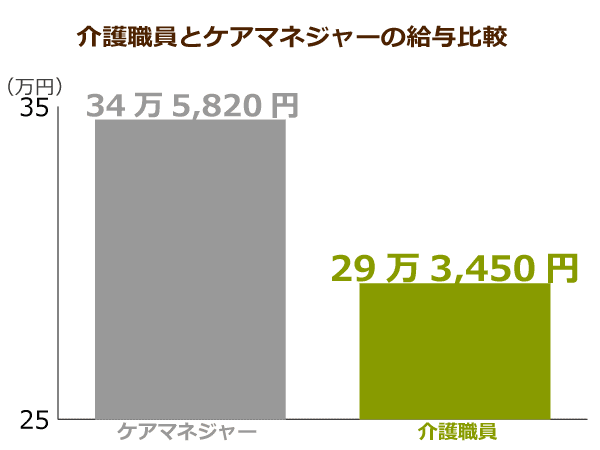

厚生労働省のデータによれば、昨年9月時点における平均給料は、ケアマネージャーが34万5,820円で、介護職員が29万3,450円。その差は5万2,370円です。

※なお、ここでの給料はいわゆる手取りではなく「額面」で、ボーナスが出ている場合は4~9月に支給された合計額の6分の1をプラス。ケアマネージャーについては、居宅介護支援事業所に勤務する人を対象外とする数値です。

政府・厚生労働省は、「勤続(業界)10年以上の介護福祉士について、平均月8万円相当の賃上げを行う」と新加算による効果を強調してきました。

実際にどれほどの賃上げにつながるかは、サービスの種類と各事業所の状況によって変わりますが、仮に月5万円ほどのアップだとケアマネージャーと同水準、それ以上だとケアマネージャーを上回る収入を得るベテラン介護福祉士も現れるでしょう。

ケアマネージャーは介護施設にもいますが、新加算による増収分の配分においては、プライオリティ・ルール(他職種の優先度は、業界10年以上の介護福祉士、一般の介護職員に次ぐ最下位の3番目)が採用されるので後回し。

給与アップがあっても恩恵はごくわずかと予想されます。

新加算による賃金の逆転は現場に軋轢を生む

キャリアアップにおいてケアマネージャーはひとつの到達点

ケアマネージャーと介護福祉士は、仕事内容が大きく異なります。

介護福祉士は介護現場で食事、入浴、排せつなどの直接介護を行うのが主な仕事であり、一方、ケアマネージャーは、介護保険制度に則ってケアプランを作成していくのが主な仕事。

ケアマネージャーが立てた介護サービスの計画に従って、介護福祉士が現場で介護を行います。

受験資格も大きく異なり、介護福祉士の場合はルートが複数ありますが、基本的には実務経験3年以上で「実務者研修」を修了していることが要件。

また、養成施設で所定のカリキュラムを受け、単位を取得していれば、受験しなくても介護福祉士になることができます(平成33年度末までの卒業者が対象)。

一方、ケアマネージャーは国家資格ではなく公的資格ですが、受験するには実務経験が5年以上であることを筆頭に、受講試験があったりなど介護福祉士よりも受験資格を得るのは難しいです。

こうした仕事内容や受験難易度の状況から、ケアマネージャーの資格は介護福祉士の資格を取得した後に取る人が多く、介護のキャリアアップにおけるひとつの到達点です。

しかし今回の新加算が導入されると、受験資格・難易度の高いケアマネージャーよりも楽に取得できる介護福祉士の方が、給与が高くなるケースも出てきます。

そうなると、資格取得の難易度が高く、資格維持に手間のかかるケアマネージャーを目指そうとする人は減少してしまう可能性があるのです。

ケアマネージャーが今後さらに減少する可能性も浮上

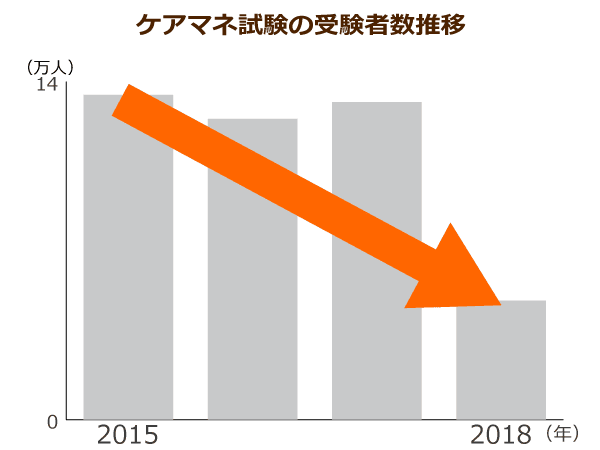

すでに、ケアマネージャーの数は減少傾向にあります。

2018年度のケアマネージャー試験の受験者数は、前回の13万1,560人をはるかに下回る4万9,312人。

前回の37.5%にとどまっています。

原因としてあるのは「受験資格のハードルが上がったこと」や「労働と収入が割に合わない」といった過酷な労働環境にあるようです。

これに加えて、これから高齢者が増えることを考えると、近い将来にケアマネージャーは人材が不足することが考えられます。

昨年度の段階では、今回の新加算で介護業界における労働環境の改善が期待されましたが、結果としてケアマネージャーは対象外。

こうした新加算のあり方に対して、11月16日、介護分野で働く人で構成される「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が厚生労働省に対して異論を唱える会見を行いました。

会見の場でNCCUの染川事務局長は「ケアマネージャーと介護職員の賃金は近接しており、これが新加算の導入で逆転することになれば、ケアマネージャーを目指す人がさらに減ってしまう」と指摘。

介護の質が低下することも懸念されると述べました。

もし、今回の新加算がケアマネージャーに導入されなければ、将来のケアマネージャー不足へ拍車をかけることにもなりかねません。

介護福祉士も専門的、激務を要する職種ですが、ケアマネージャーはケアプランを作るために専門外(介護保険を使ってのリフォームなど)のことも学ぶ必要があるなど、要求水準の高い仕事です。

介護福祉士とケアマネージャー、どちらが上という問題ではないものの、今回の新加算で業務の大変なケアマネージャーが度外視されることに、腑に落ちないと感じる人は多いのではないでしょうか。

今回は新加算における問題について取り上げました。

ケアマネージャーを筆頭に、国は介護職員以外の介護に関わる職種のことも考えるべきと言えます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 82件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定