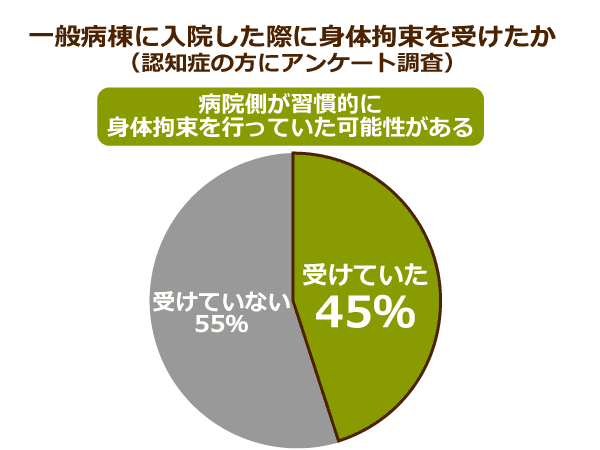

研究チームが認知症の方に対する身体拘束される割合を調査

病院では身体拘束が習慣的に行われている可能性が

国立がん研究センターと東京都医学総合研究所の研究チームが先月行った発表によれば、認知症の方が病気やけがなどの治療のために一般の病院で入院した際、全体の45%が、身体を自由に動けなくする身体拘束を受けていたことが判明しました。

身体拘束と聞くと、患者の徘徊を防ぐためにベッドや椅子に縛り付けたり、ベッドに柵を作って自力で降りられないようにする、または鍵をかけた部屋に閉じ込めたりといった直接的な拘束を思いつく人が多いでしょう。

しかし、「指を使えないようにミトン型の手袋を着用する」「自分で服やおむつを外せないように、介護衣と呼ばれるつなぎの服を着用させる」といった部分的な身体拘束や、多量の向精神薬を服用させることで自由に動けなくする間接的な身体拘束など、多岐にわたる方法があります。

病院が認知症の方に対してこうした拘束を行うのは、転倒や自傷行為で患者が負傷するリスクを減らすことが目的。

しかし、研究チームはこうした身体拘束が明らかに過剰な対応であると断じたうえで、病院側が拘束を習慣的に行っている可能性があることを指摘しました。

不必要な身体拘束を減らす取り組みが必要だと論じています。

身体拘束は3つの弊害を起こす

こうした身体拘束は、被害者に3つの弊害をもたらすことで知られています。まず挙げられるのは、動きを制限されることで関節が固くなる「拘縮」や、筋力や心肺機能の低下によって運動能力が衰えてしまう「身体的な弊害」です。

「身体的な弊害」は、患者の身体が衰える原因にも繋がっており、これによって転落や転倒による事故が起こりやすくなってしまいます。高齢者の機能回復という点において、まさに真逆の対応となってしまうのです。

また、拘束による不安や怒り、人としての尊厳を損なうといった「精神的な弊害」も招きます。

これは、本人だけではなく親族に対しても罪悪感といった形で拡散されるほか、拘束を受ける患者をケアするスタッフたちにおいても、モチベーションの低下と、安易に拘束を行うという対応が習慣となる恐れもあるのです。

そして、施設や病院が拘束を行っている事が周知されると、社会福祉施設そのものに対する信頼が損なわれて偏見を持たれる「社会的な弊害」も発生する危険性があります。

身体拘束が行われる背景にある看護師の人材不足

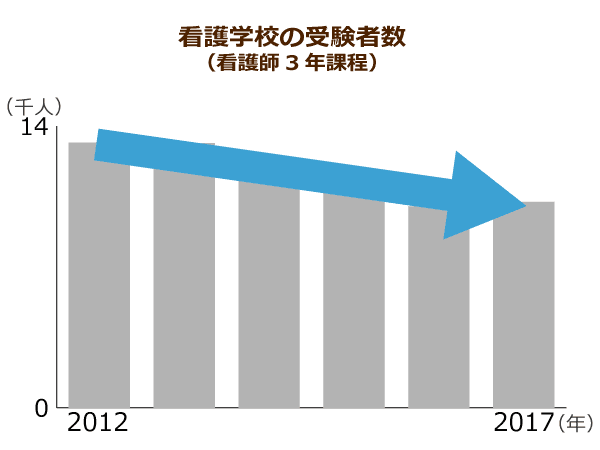

看護学校の受験者数は減少傾向にある

弊害があるにもかかわらず、身体拘束が行われているのには理由があります。

一番に挙げられるのは、患者が怪我をするリスクを減らすために拘束せざるを得ないからです。

認知症や精神病など部の症状を持った入院患者の中には、足元がおぼつかないのに歩き回って転倒したり、錯乱して自傷をしてしまう人がおり、そのような被害を減らすために身体拘束を行います。

こうした拘束は、スタッフが少ない夜の時間帯が特に多いようです。看護師やスタッフを増やすことによって見守りを強化すれば、身体拘束を行わなくて済むのではないかという指摘はされ続けていますが、現実問題として、看護師の人手不足は深刻化しています。

現に、日本医師会の調査では看護学校の受験者は年々減少しているとの結果がでており、こうした看護師のマンパワー不足の状況が、身体拘束を行ってしまう背景にはあると言えます。

病院側のリスク回避措置として身体拘束が使われる

身体拘束が行われるもうひとつの理由としては、患者を預かる病院側のリスクを避けるためというものもあります。転倒に危険があった高齢者に対して拘束を行わなかったために事故が起きてしまい、病院が訴えられたというケースがあるのです。

例を挙げると、数年前、認知症で入院していた男性がひとりで車椅子に乗ってトイレに向かって転倒し、全身麻痺の障害を負ってしまった事故があります。

この男性の親族は病院側に約4,000万円の損害賠償を求めて訴訟を起こし、今年10月に地裁が約2,800万円の支払いを命じました。

他にも、ある施設では認知症の女性が転倒して左大腿骨転子部骨折の重症を負った事故がありました。

この場合も訴訟が発生し、地裁は施設側に対して約200万円の支払いを命じました。

これらのケースのように、利用者の事故責任を病院側が負う可能性は多々存在します。

そうしたリスクを避けるためにも、病院側は身体拘束を行う他ないという状況なのです。

身体拘束の悪循環を断ち切る方法とは

患者が事故を起こさないよう病院側に工夫が必要

とはいえ全体の約5割に関しては、身体拘束を経験していないというのも事実。

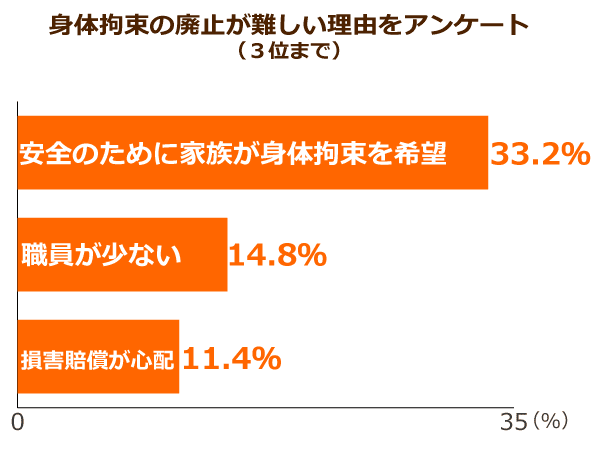

神奈川県の発表した資料によれば、施設に対して身体拘束を行った理由を尋ねたところ、『安全のため家族が身体拘束を望んでいる』との回答が33.2%、『身体拘束をしなかったために事故が起きた場合、家族の苦情や損害賠償請求が心配である』との回答が11.4%と、4割以上がこれらに端を発する理由であるとのことでした。

つまり、患者が事故を起こさない、あるいは病院に重大な過失がない事故の場合、責任と追及がされないという前提であれば、拘束を行う理由は少なくなるのです。

現在、身体拘束を少なくするために、転倒しても大丈夫なように病室を改造したり、拘束をしないリスクを患者に説明して同意をもらうといった対策を施すことで、頻度を減らすことに成功している病院もあり、多くのメディアでその内容が紹介されています。

こうした取り組みが多くの施設に広がることで、身体拘束を少なくすることが可能だと考えられます。

身体拘束をなくすには患者側と病院側が協力する必要がある

身体拘束は、さまざまな弊害を起こすことから、可能な限り用いるべきではありません。

本来は一時的な拘束で済むはずが、拘束によって認知機能や筋力が衰えるという身体的な弊害によって要介護度が重くなってしまい、そのまま拘束を続けざるを得なくなる「拘束の悪循環」に陥ってしまうというパターンも多く見受けられます。

病院側としてみれば、患者を守るために、ときには身体拘束が必要な場面もあるかもしれません。しかし、本来必要のない拘束が行われることで人権が侵害され、生活の質が下がってしまうことは、大きな問題です。

先述した通り、こうした拘束が行われる背景には、現在の医療を取り巻く人手不足や、事故が起こった際に、病院が完全に責任を負わなければいけない場合が多いなどの状況があります。

可能な限り拘束が少なくなるよう取り組み、成功している病院がある以上、身体拘束を行っている病院側が改善できる部分は多くあるでしょう。

しかし、こうした責任を負うのが医療の現場だけとなってしまう現状では、どうしてもリスクを恐れがちになってしまうのも事実。

患者の安全と人権の両立をどうするべきか、生活の質を上げるには何がベストか、この身体拘束の問題は、認知症の方の家族も含めた多くの人々が考えていく問題なのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 12件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定