障害者福祉サービスから介護保険への移行で自己負担額が増える

厚生労働省が高齢障害者の新たな負担軽減措置を通知

厚生労働省が11月5日に発表した『介護保険最新情報Vol.689』の中で、障害を抱える高齢者を支援するため、今年度から始まった新たな支援措置について触れられており、注目を集めています。

65歳を超えて介護保険に移行した際に、障害を抱えた高齢者の自己負担が以前よりも重くなってしまい、今まで行うことができていた社会保障サービスを受けることが難しくなるなどの問題が起こっていました。

多くの高齢障害者が直面する「65歳問題」が、いま福祉の現場で問題視されているのです。

こうしたケースに対応するために、新たな支援措置が創設されました。この支援制度は、もともとあった制度である「高額障害福祉サービス等給付費」が今年度の4月から見直され、拡充されたものです。

市町村民税が非課税、もしくは生活保護を受けているなど、一定の条件を満たした障害のある高齢者に対して、障害福祉と介護保険の間にある自己負担の上限額の差額を一旦利用者本人が払ったのちに、申請を経て払い戻す償還払いで返還することで差を埋めていくことが目的です。

今回、厚生労働省が発表した通達は、事務手続きを行う自治体を対象とし、過払いが起こった場合の担当部局間の調整など、留意点を伝えるものです。

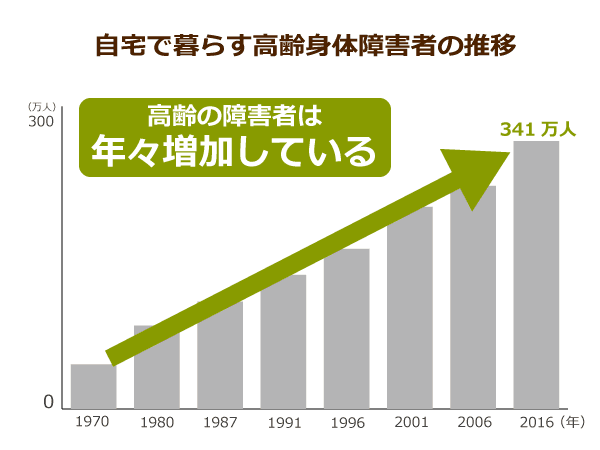

障害者手帳を所持している高齢者は約341万人超に上る

厚生労働省が2016年度に実施した『生活のしづらさなどに関する調査』によれば、身体、知的、精神いずれかの障害を抱え、障害者手帳を所持している65歳以上の高齢者は約341万8,000人と推計されています。

さらに、障害者手帳を所持はしていないものの、障害者総合支援法における自立支援給付を受けている65歳以上の高齢者を含めると、359万6,000人になるとされています。

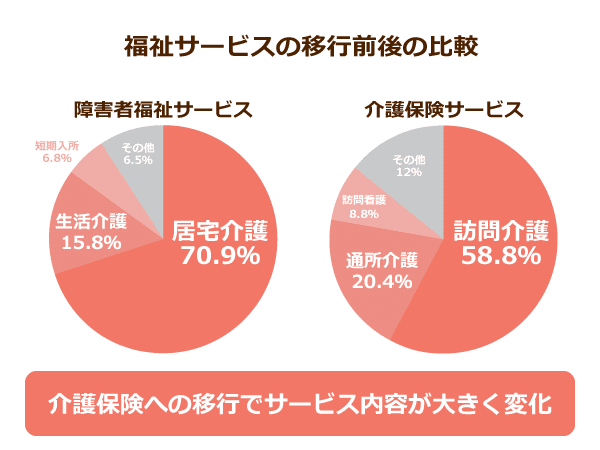

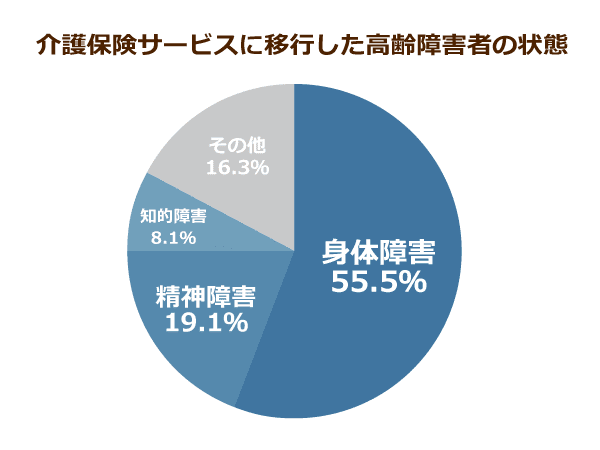

先述の同調査によれば、障害者福祉サービスの利用を終了し、介護保険サービスの利用を開始した人は、身体障害者で56.5%、知的障害者で8.1%、精神障害者の19.1%いるとされています。

障害者就労に取り組む団体「きょうされん」が2014年9月に公表した調査結果によると、回答を寄せた事業所714ヵ所のうち、介護保険優先の原則を受けている障害者は計1,638人(65歳以上障害者が1,183人、40~64歳の特定疾病患者が455人)であり、62人が障害者福祉サービスの訪問支援を打ち切られたというのです。

また、自治体を対象にアンケートを実施した「日本障害者センター」の調査でも、65歳になった障害者が介護保険の利用申請をしなかった場合、集計数506団体のうち21%に相当する107団体が障害者福祉サービスの支給を実質的に停止していると答えています。

こうした問題に直面している高齢障害者が、実に100万人単位で存在しているのです。

「65歳問題」の背景には縦割り行政の壁があった

65歳を境に障害者が福祉サービスから締め出される

これは今まで障害者総合支援法に基づいて、障害者向けの福祉サービスを受けていた障害者が、介護保険サービスに移行することによって、受けられるサービスの質が変わってしまったり、自己負担が増えてしまったりという事態が起こるという問題です。

障害者に福祉サービスを提供する障害者総合支援法では、介護保険法に同じような内容のサービスがある場合、介護保険を優先するように求める規定があるのがそもそもの原因となっています。

そのため、入浴など一部の生活支援サービスでは、今まで障害者総合支援法のもとで安価で受けられていたサービスが、原則1割負担となる介護サービスの適当範囲内となってしまい、回数が減ってしまう。

さらには、サービスを提供する事業所が変わることで、今までは障害への専門知識があるスタッフが対応してくれたのに、介護をメインとしたスタッフが派遣されて対応の質が下がってしまったりという事態が起きているのです。

それに加えて、不足分は自治体の判断により、障害福祉サービスを上乗せできるとされてはいるものの、原則1割負担である介護保険の料金が、障害者の福祉サービスに比べて高くなってしまうという問題も起きています。

多くの障害を持った高齢者が、これらへの対応に苦慮しているのです。

介護保険法と障害者総合支援法が掲げる「自立支援のズレ」

65歳問題が起こる理由は、前述した通り、障害者総合支援法の第7条に、介護保険法と障害者総合支援法で同様のサービスがある場合には、介護保険法を優先させると規定されていることが問題となっています。

この規定が作られた理由は諸説ありますが、国民がお互い支え合う形の社会保険方式である介護保険法と、税金を投入して賄われる社会扶助方式である障害者総合支援法の2つには財源調達の違いがあります。

同じサービスを受けられる場合は、介護保険を優先して使ってもらいたいという国の思惑があるのではないかというのが専門家の解釈です。

しかし、両方の法律はともに自立支援を掲げているものの、「要介護状態の維持や改善を目的とし、自分ができることを自分でやる」とする介護保険法における自立支援の考え方。

それに対して、「自分の意思によって自分の望む生活を、ケアなどの助力を受けながらも行う」とする総合支援法における自立支援では、そもそもの前提が異なるため、提供されるサービスに差が出てくるという問題が存在しています。

こうしたことが起こってしまうのは、制度によって国や自治体の担当部署が異なり、その中で多くの制度改正を積み重ねてしまったために、それぞれの法律に横のつながりがなくなってしまっている、縦割り構造が問題の根源にあると言えるでしょう。

介護保険法と障害者総合支援法の統合が解決策か

「65歳問題」の解消に向けた制度改正の動き

この65歳問題の解決として、国も対策を講じようと動いています。

冒頭に述べたように、今年の4月より、65歳になる以前の5年間で介護保険に相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていた、所得の少ない層に限って、障害福祉サービスと介護保険の自己負担の差額を、償還方式で支払うことで軽減する改正障害者総合支援法が施行されました。

くわえて、障害者と高齢者両方に対する訪問サービスや、通所サービスなどを同じひとつの拠点で提供できるようにする「共生型サービス」という概念を掲げ、介護保険慣例法改正案が2017年に国会に提出されました。

これは、介護保険、障害福祉のどちらかの指定を受けた事業所が希望した場合は、障害者と高齢者の両方を対象としてサービスを提供できるようにするという内容のものであり、今年度から創設されています。

しかし、こうした国の施策に対して、「そもそもの根源となった制度の縦割り構造を解消べき」「今までの制度の問題を場当たり的に解決するだけの施策であるならば、問題は解決しないのではないか」という有識者からの声が上がっているのが現状です。

高齢者と障害者の福祉サービスは両立できるのか

もちろん、理想で言えば問題の解消には抜本的な改革が必要であり、介護保険法と障害者総合支援法の統合といった案なども有識者からは出ています。

しかし、上記のように各々の制度の掲げる自立支援の形が異なっていたり、度重なる両者の法改正により、それぞれに専門化された状態となっており、これらをすぐに統合することはかなり難しいと言わざるを得ないのが現状です。

事前の対策としては、65歳問題を生む大元となっている障害者総合支援法第7条の規定を見直す、あるいは撤廃することも考えられますが、両方の制度が維持される限りは、結局どちらが優先されるべきかという議論が常に存在することになります。

そのため、あくまでも各自治体や事業所などが現場レベルでそれぞれが柔軟に対応を行うしか解決策がないのが現状です。

とはいえ、それにも自治体や現場での判断が偏り、利用者を平等に扱うことが難しいという難点もあります。今後もこの問題については、多くの議論が続くことになるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 13件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定